Julius von Schlosser.

lieh dem Manierismus hinterlassen hat und die diesen nicht selten der Typik und dem Formelwesen

des Mittelalters annähert.

Armenino steht natürlich ganz auf diesem «römischen» Standpunkt; er billigt keineswegs den

Tadel Lionardos, sondern erzählt zur Bekräftigung seiner Ansicht noch ein persönliches Erlebnis mit

dem Maler Salviati in Rom. Dieser kommt zu zwei französischen Bildhauern, Bartolommeo und Ponzio

i Mattre Ponce), bei denen Armenino selbst zu Gaste ist, und bestellt bei ihnen ein plastisches Modell für

ein Historienbild, an dem er eben arbeitet. Der junge Künstler lauscht ehrfurchtsvoll den Worten des

berühmten Meisters, daß die Uber-

jDl'e JC^ertttbtrigur. legenheit Michelangelos auch als

er eben auf seiner Eigenschaft

fcreyen U9mUnmtt>ivccymhxian^muy^txcymb^U<^ und Schul als Bildhauer

gelforen rote fie tn &er tnmmg begriefeit Jinb fo rody|t OU PW oamaa) b h e

5U nefrtemt._

Das technische Verfahren

Tintorettos werden wir später

kennen lernen; Ridolfi schildert

es ausführlich.

Die Verwendungdieser Hilfs-

mittel scheint in Italien recht weit

zurückzugehen, literarisch ist sie

allerdings vor dem Beginn des

Cinquecento nicht überliefert;

denn daß schon der alte Cennini

seinem Malerjünger die Herstel-

lung von Lebensmasken, ja von

Naturabgüssen ganzer Figur, auch

kleiner Gipsmodelle lehrt, kommt

hier nicht ernstlich in Betracht

(Trattato c. 182—187). Immerhin

ist aber die älteste Verwendung

des plastischen Modells schon in

der ersten Hälfte des Quattro-

cento gelegentlich festzustellen, bei

einem Maler, der dem Trecento

noch nicht allzufern steht. Aus

den Schlachtenbildern des Paolo

Uccello aus der Villa Bartolini (Va-

sari II, 214), jetzt in Florenz, Pa-

ris und London, sind die steifen,

bunten, wie Nürnberger Spielzeug

auf den Hinterbeinen balancierenden Pferdchen bekannt, für die, wie man längst erkannt hat, sicher-

lich hölzerne oder tönerne Modelle benutzt worden sind (Fig. 43).

Die literarische Tradition setzt erst erheblich später ein. Im Leben des Garofalo, dasVasari erst

seiner zweiten Auflage eingefügt hat, erzählt er, daß dieser Ferrarese die vorher in der «Lombardei»

nicht geübte Praktik kleiner Hilfsmodelle als Erster in seinem (von 1516 datierten) Gemälde des

Kindesmordes zu S. Francesco in Ferrara angewendet habe, erwähnt auch die Benützung des Glieder-

mannes durch ihn.23 Da Vasari, wie Kailab (Vasaristudien 3gi) bemerkt, seine guten und ausführlichen

Notizen über Garofalo einem oberitalienischen Gewährsmann, vermutlich dem mit ihm persönlich be-

freundeten und zusammen mit Garofalo behandelten Girolamo da Carpi verdankte, so ist seiner Aus-

sage ein gewisses Gewicht beizulegen. Ob die Praxis wirklich aus Toskana stammt, wie Vasari gewohn-

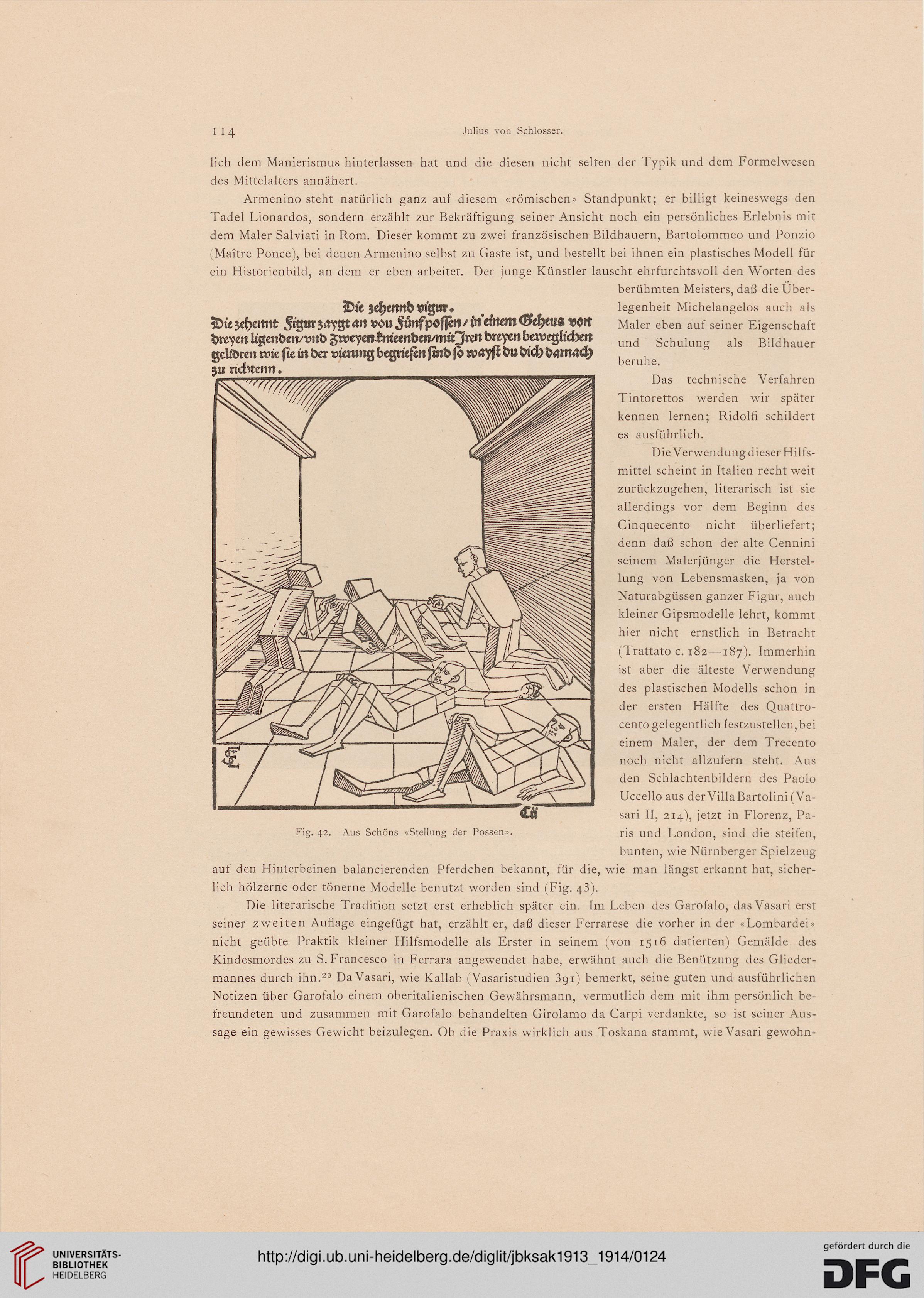

Fig. 42. Aus Schöns «Stellung der Possen».

lieh dem Manierismus hinterlassen hat und die diesen nicht selten der Typik und dem Formelwesen

des Mittelalters annähert.

Armenino steht natürlich ganz auf diesem «römischen» Standpunkt; er billigt keineswegs den

Tadel Lionardos, sondern erzählt zur Bekräftigung seiner Ansicht noch ein persönliches Erlebnis mit

dem Maler Salviati in Rom. Dieser kommt zu zwei französischen Bildhauern, Bartolommeo und Ponzio

i Mattre Ponce), bei denen Armenino selbst zu Gaste ist, und bestellt bei ihnen ein plastisches Modell für

ein Historienbild, an dem er eben arbeitet. Der junge Künstler lauscht ehrfurchtsvoll den Worten des

berühmten Meisters, daß die Uber-

jDl'e JC^ertttbtrigur. legenheit Michelangelos auch als

er eben auf seiner Eigenschaft

fcreyen U9mUnmtt>ivccymhxian^muy^txcymb^U<^ und Schul als Bildhauer

gelforen rote fie tn &er tnmmg begriefeit Jinb fo rody|t OU PW oamaa) b h e

5U nefrtemt._

Das technische Verfahren

Tintorettos werden wir später

kennen lernen; Ridolfi schildert

es ausführlich.

Die Verwendungdieser Hilfs-

mittel scheint in Italien recht weit

zurückzugehen, literarisch ist sie

allerdings vor dem Beginn des

Cinquecento nicht überliefert;

denn daß schon der alte Cennini

seinem Malerjünger die Herstel-

lung von Lebensmasken, ja von

Naturabgüssen ganzer Figur, auch

kleiner Gipsmodelle lehrt, kommt

hier nicht ernstlich in Betracht

(Trattato c. 182—187). Immerhin

ist aber die älteste Verwendung

des plastischen Modells schon in

der ersten Hälfte des Quattro-

cento gelegentlich festzustellen, bei

einem Maler, der dem Trecento

noch nicht allzufern steht. Aus

den Schlachtenbildern des Paolo

Uccello aus der Villa Bartolini (Va-

sari II, 214), jetzt in Florenz, Pa-

ris und London, sind die steifen,

bunten, wie Nürnberger Spielzeug

auf den Hinterbeinen balancierenden Pferdchen bekannt, für die, wie man längst erkannt hat, sicher-

lich hölzerne oder tönerne Modelle benutzt worden sind (Fig. 43).

Die literarische Tradition setzt erst erheblich später ein. Im Leben des Garofalo, dasVasari erst

seiner zweiten Auflage eingefügt hat, erzählt er, daß dieser Ferrarese die vorher in der «Lombardei»

nicht geübte Praktik kleiner Hilfsmodelle als Erster in seinem (von 1516 datierten) Gemälde des

Kindesmordes zu S. Francesco in Ferrara angewendet habe, erwähnt auch die Benützung des Glieder-

mannes durch ihn.23 Da Vasari, wie Kailab (Vasaristudien 3gi) bemerkt, seine guten und ausführlichen

Notizen über Garofalo einem oberitalienischen Gewährsmann, vermutlich dem mit ihm persönlich be-

freundeten und zusammen mit Garofalo behandelten Girolamo da Carpi verdankte, so ist seiner Aus-

sage ein gewisses Gewicht beizulegen. Ob die Praxis wirklich aus Toskana stammt, wie Vasari gewohn-

Fig. 42. Aus Schöns «Stellung der Possen».