1 20

Julius von Schlosser.

das sprengende Roß — das in der Barockzeit des Altertums vielleicht schon durch die berühmte, nach

Aachen verschleppte und dort früh zugrunde gegangene Theodorichstatue vertreten war — aufgegriffen

hatte, geht aus seinen zahlreichen Skizzen hervor, an die sich u. a. Nachbildungen in Plaketten an-

schließen, die, wie es scheint, in der niederländischen Künstlerkolonie des späten Cinquecento in Florenz

entstanden sind (Müller-Walde imJahrbucb der k. preuß. Kunstsammlungen XX, 109); sie schlagen die

Brücke von Lionardo zu dem Kreis um Giovanni Bologna, dem die nachdrücklichste Propagierung

der Idee beschieden war. Es ist daher kein Wunder, wenn in den Sammlungen eine ansehnliche Zahl

von Pferdemodellen, die direkt oder indirekt mit Lionardos Tätigkeit zusammenhängen, erhalten ge-

blieben sind. Vasari sagt ausdrücklich, daß Lionardos Schüler Gio. Francesco Rustici (f 1554), der auch

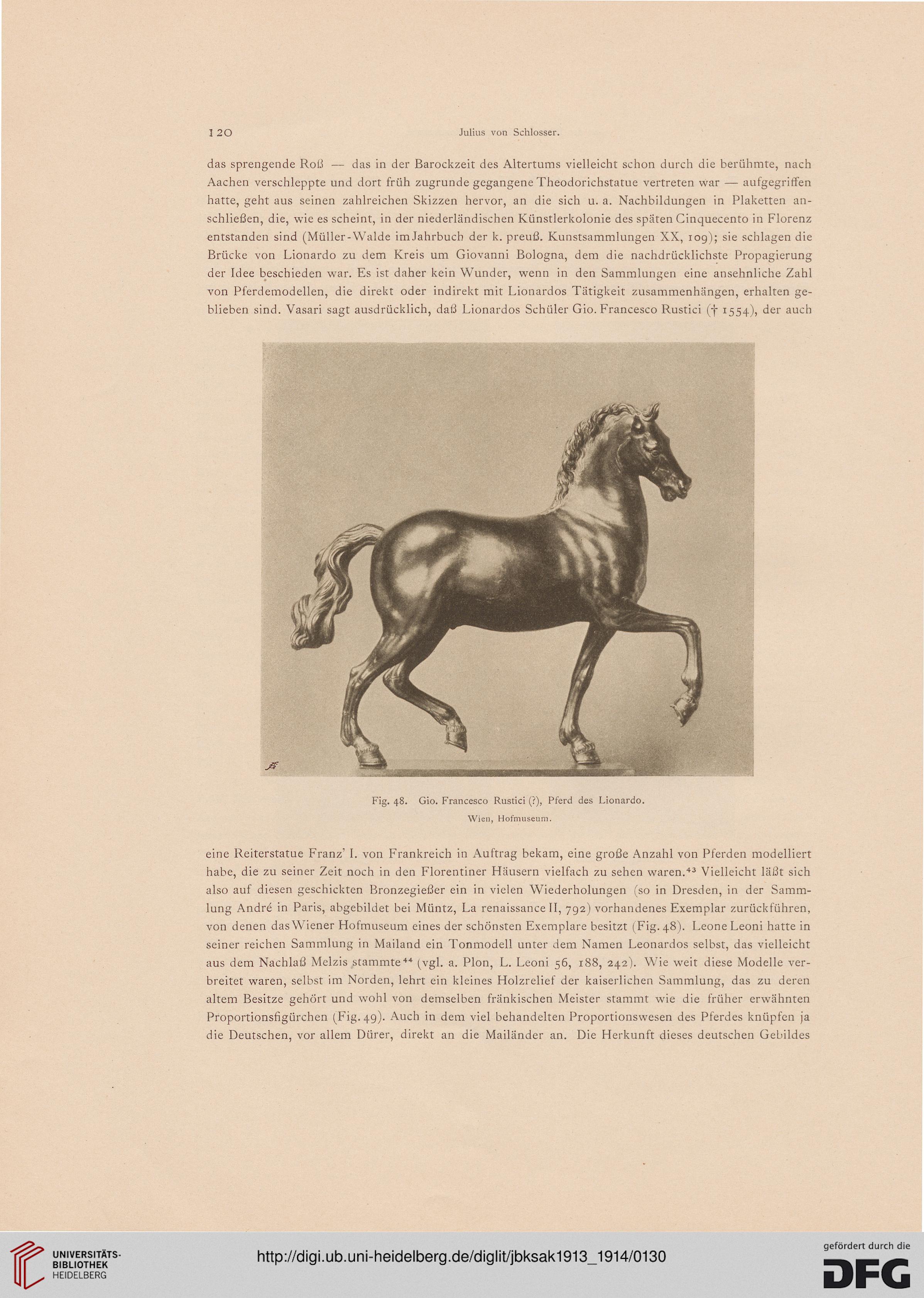

Fig. 48. Gio. Francesco Rustici (?), Pferd des Lionardo.

Wien, Hofmuseum.

eine Reiterstatue Franz' I. von Frankreich in Auftrag bekam, eine große Anzahl von Pferden modelliert

habe, die zu seiner Zeit noch in den Florentiner Häusern vielfach zu sehen waren.43 Vielleicht läßt sich

also auf diesen geschickten Bronzegießer ein in vielen Wiederholungen (so in Dresden, in der Samm-

lung Andre in Paris, abgebildet bei Müntz, La renaissance II, 792) vorhandenes Exemplar zurückführen,

von denen das Wiener Hofmuseum eines der schönsten Exemplare besitzt (Fig. 48). Leone Leoni hatte in

seiner reichen Sammlung in Mailand ein Tonmodell unter dem Namen Leonardos selbst, das vielleicht

aus dem Nachlaß Melzis stammte44 [vgl. a. Plön, L. Leoni 56, 188, 242). Wie weit diese Modelle ver-

breitet waren, selbst im Norden, lehrt ein kleines Holzrelief der kaiserlichen Sammlung, das zu deren

altem Besitze gehört und wohl von demselben fränkischen Meister stammt wie die früher erwähnten

Proportionsfigürchen (Fig. 49). Auch in dem viel behandelten Proportionswesen des Pferdes knüpfen ja

die Deutschen, vor allem Dürer, direkt an die Mailänder an. Die Herkunft dieses deutschen Gebildes

Julius von Schlosser.

das sprengende Roß — das in der Barockzeit des Altertums vielleicht schon durch die berühmte, nach

Aachen verschleppte und dort früh zugrunde gegangene Theodorichstatue vertreten war — aufgegriffen

hatte, geht aus seinen zahlreichen Skizzen hervor, an die sich u. a. Nachbildungen in Plaketten an-

schließen, die, wie es scheint, in der niederländischen Künstlerkolonie des späten Cinquecento in Florenz

entstanden sind (Müller-Walde imJahrbucb der k. preuß. Kunstsammlungen XX, 109); sie schlagen die

Brücke von Lionardo zu dem Kreis um Giovanni Bologna, dem die nachdrücklichste Propagierung

der Idee beschieden war. Es ist daher kein Wunder, wenn in den Sammlungen eine ansehnliche Zahl

von Pferdemodellen, die direkt oder indirekt mit Lionardos Tätigkeit zusammenhängen, erhalten ge-

blieben sind. Vasari sagt ausdrücklich, daß Lionardos Schüler Gio. Francesco Rustici (f 1554), der auch

Fig. 48. Gio. Francesco Rustici (?), Pferd des Lionardo.

Wien, Hofmuseum.

eine Reiterstatue Franz' I. von Frankreich in Auftrag bekam, eine große Anzahl von Pferden modelliert

habe, die zu seiner Zeit noch in den Florentiner Häusern vielfach zu sehen waren.43 Vielleicht läßt sich

also auf diesen geschickten Bronzegießer ein in vielen Wiederholungen (so in Dresden, in der Samm-

lung Andre in Paris, abgebildet bei Müntz, La renaissance II, 792) vorhandenes Exemplar zurückführen,

von denen das Wiener Hofmuseum eines der schönsten Exemplare besitzt (Fig. 48). Leone Leoni hatte in

seiner reichen Sammlung in Mailand ein Tonmodell unter dem Namen Leonardos selbst, das vielleicht

aus dem Nachlaß Melzis stammte44 [vgl. a. Plön, L. Leoni 56, 188, 242). Wie weit diese Modelle ver-

breitet waren, selbst im Norden, lehrt ein kleines Holzrelief der kaiserlichen Sammlung, das zu deren

altem Besitze gehört und wohl von demselben fränkischen Meister stammt wie die früher erwähnten

Proportionsfigürchen (Fig. 49). Auch in dem viel behandelten Proportionswesen des Pferdes knüpfen ja

die Deutschen, vor allem Dürer, direkt an die Mailänder an. Die Herkunft dieses deutschen Gebildes