Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance. 12 1

von Lionardo her enthüllt sich durch ein unzweifelhaftes Detail, die eigentümliche Bildung des Pferde-

maules mit der bleckenden Unterlippe (Weixlgärtner a. o. a, O.Werke der Kleinplastik II). Einem anderen

Typus folgen dagegen die von Bode in seinem Bronze werk (i 32 —134) gebrachten lionardischen Pferde

in Berlin; wieder einem anderen die Pferde des Adriaen deVries, der durch seinen Lehrer Bologna mit

dem florentinischen Künstlerkreis zusammenhängt. Drei Exemplare werden unter seinem Namen schon

im Inventar der Sammlungen Leopold Wilhelms von 1659 aufgeführt (auch im «Prodromus? Tafel XXX

abgebildet) und sind noch heute vorhanden. Auch sie sind gleich dem großen Bronzepferd des Meisters,

das mit den übrigen Bronzen von den Schweden aus Prag entführt wurde und heute im Park von Schloß

Drottningholm steht, allen Unbilden des Klimas preisgegeben, von Lionardo abhängig. F^s ist ausdrück-

lich überliefert, daß Rudolf II. solche Pferde bei Adriaen bestellte (Buchwald, A. de Vries 52 f. 1.

Auch die fernere Entwicklung des Reiterbildes ist von Florenz ausgegangen. Schon Lionardo

hatte die kühne, technisch schwierig auszuführende Idee des sprengenden Rosses aufgegriffen. Daß sie

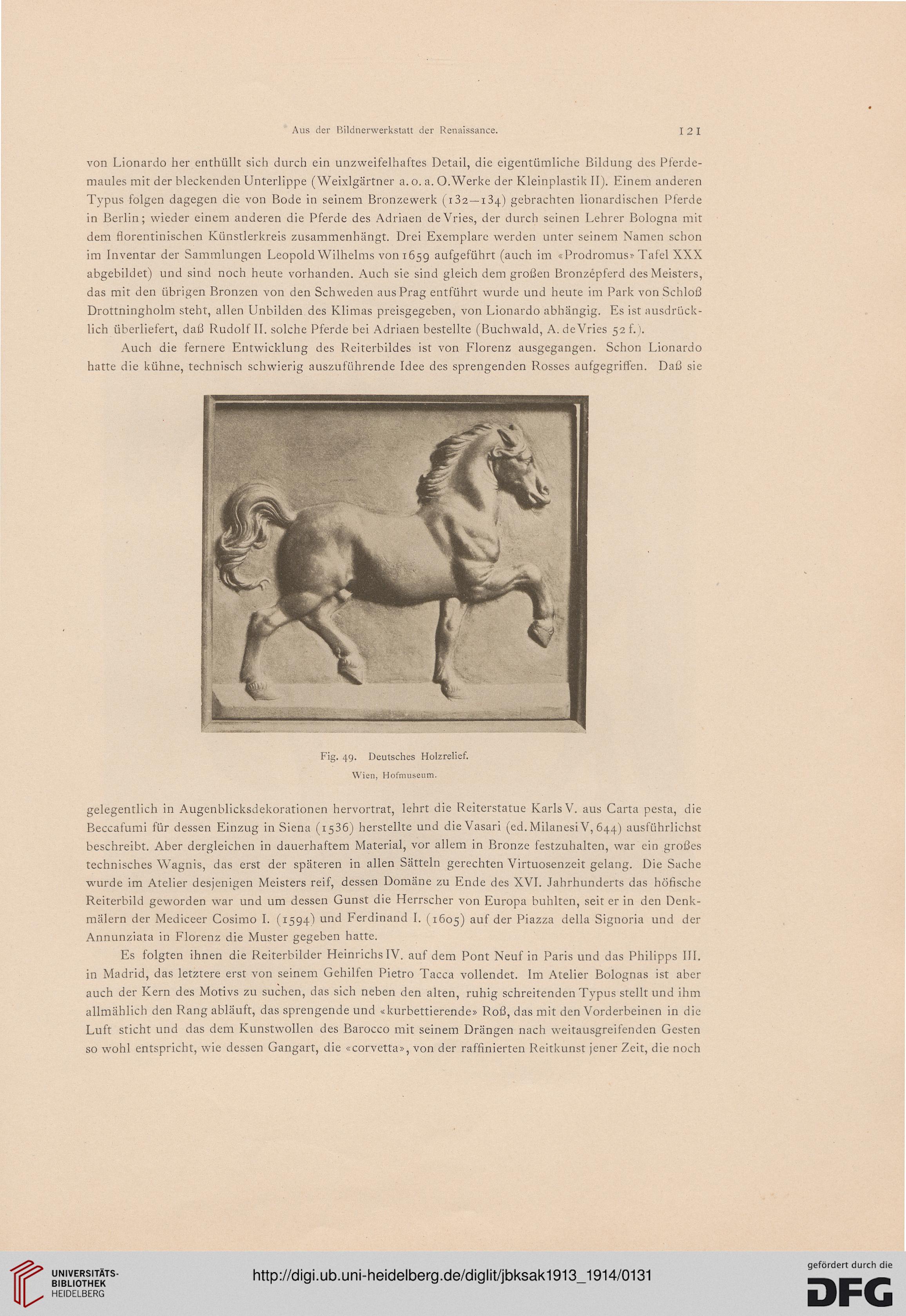

Fig. 49. Deutsches Holzrelief.

Wien, Hofmusenm.

gelegentlich in Augenblicksdekorationen hervortrat, lehrt die Reiterstatue Karls V. aus Carta pesta, die

Beccafumi für dessen Einzug in Siena (1536) herstellte und die Vasari (ed. Milanesi V, 644) ausführlichst

beschreibt. Aber dergleichen in dauerhaftem Material, vor allem in Bronze festzuhalten, war ein großes

technisches Wagnis, das erst der späteren in allen Sätteln gerechten Virtuosenzeit gelang. Die Sache

wurde im Atelier desjenigen Meisters reif, dessen Domäne zu Ende des XVI. Jahrhunderts das höfische

Reiterbild geworden war und um dessen Gunst die Herrscher von Europa buhlten, seit er in den Denk-

mälern der Mediceer Cosimo I. (1594) und Ferdinand I. (1605) auf der Piazza della Signoria und der

Annunziata in Florenz die Muster gegeben hatte.

Es folgten ihnen die Reiterbilder Heinrichs IV. auf dem Pont Neuf in Paris und das Philipps III.

in Madrid, das letztere erst von seinem Gehilfen Pietro Tacca vollendet. Im Atelier Bolognas ist aber

auch der Kern des Motivs zu suchen, das sich neben den alten, ruhig schreitenden Typus stellt und ihm

allmählich den Rang abläuft, das sprengende und «kurbettierende» Roß, das mit den Vorderbeinen in die

Luft sticht und das dem Kunstwollen des Barocco mit seinem Drängen nach weitausgreifenden Gesten

so wohl entspricht, wie dessen Gangart, die «corvetta», von der raffinierten Reitkunst jener Zeit, die noch

von Lionardo her enthüllt sich durch ein unzweifelhaftes Detail, die eigentümliche Bildung des Pferde-

maules mit der bleckenden Unterlippe (Weixlgärtner a. o. a, O.Werke der Kleinplastik II). Einem anderen

Typus folgen dagegen die von Bode in seinem Bronze werk (i 32 —134) gebrachten lionardischen Pferde

in Berlin; wieder einem anderen die Pferde des Adriaen deVries, der durch seinen Lehrer Bologna mit

dem florentinischen Künstlerkreis zusammenhängt. Drei Exemplare werden unter seinem Namen schon

im Inventar der Sammlungen Leopold Wilhelms von 1659 aufgeführt (auch im «Prodromus? Tafel XXX

abgebildet) und sind noch heute vorhanden. Auch sie sind gleich dem großen Bronzepferd des Meisters,

das mit den übrigen Bronzen von den Schweden aus Prag entführt wurde und heute im Park von Schloß

Drottningholm steht, allen Unbilden des Klimas preisgegeben, von Lionardo abhängig. F^s ist ausdrück-

lich überliefert, daß Rudolf II. solche Pferde bei Adriaen bestellte (Buchwald, A. de Vries 52 f. 1.

Auch die fernere Entwicklung des Reiterbildes ist von Florenz ausgegangen. Schon Lionardo

hatte die kühne, technisch schwierig auszuführende Idee des sprengenden Rosses aufgegriffen. Daß sie

Fig. 49. Deutsches Holzrelief.

Wien, Hofmusenm.

gelegentlich in Augenblicksdekorationen hervortrat, lehrt die Reiterstatue Karls V. aus Carta pesta, die

Beccafumi für dessen Einzug in Siena (1536) herstellte und die Vasari (ed. Milanesi V, 644) ausführlichst

beschreibt. Aber dergleichen in dauerhaftem Material, vor allem in Bronze festzuhalten, war ein großes

technisches Wagnis, das erst der späteren in allen Sätteln gerechten Virtuosenzeit gelang. Die Sache

wurde im Atelier desjenigen Meisters reif, dessen Domäne zu Ende des XVI. Jahrhunderts das höfische

Reiterbild geworden war und um dessen Gunst die Herrscher von Europa buhlten, seit er in den Denk-

mälern der Mediceer Cosimo I. (1594) und Ferdinand I. (1605) auf der Piazza della Signoria und der

Annunziata in Florenz die Muster gegeben hatte.

Es folgten ihnen die Reiterbilder Heinrichs IV. auf dem Pont Neuf in Paris und das Philipps III.

in Madrid, das letztere erst von seinem Gehilfen Pietro Tacca vollendet. Im Atelier Bolognas ist aber

auch der Kern des Motivs zu suchen, das sich neben den alten, ruhig schreitenden Typus stellt und ihm

allmählich den Rang abläuft, das sprengende und «kurbettierende» Roß, das mit den Vorderbeinen in die

Luft sticht und das dem Kunstwollen des Barocco mit seinem Drängen nach weitausgreifenden Gesten

so wohl entspricht, wie dessen Gangart, die «corvetta», von der raffinierten Reitkunst jener Zeit, die noch