Julius von Schlosser.

Schon bei Lebzeiten Bolognas hatte sich ein wohlorganisierter Vertrieb seiner vielbegehrten Mo-

delle herausgebildet; der Meister erhebt gelegentlich selbst Klagen, daß die Schüler sich seine Motive

aneignen (Gaye III, 496). Vollends seine Nachfolger hatten alle Hände voll zu tun, um den von allen

Seiten einlaufenden Bestellungen zu genügen. Nach den Reiterbildern in kleinerem Format, den cavalli

und cavallini, herrschte unablässige Nachfrage auf dem europäischen Kunstmarkt. In erster Linie kommt

natürlich wieder Pietro Tacca, dessen Sohn Ferdinand die Bottega weitergeführt hat, in Betracht. Von

besonderem Interesse ist da ein Dokument von 1617, das Justi (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) ein-

gehend erläutert hat. Es handelt sich um zwei je eine Elle (braccio) hohe Bronzepferde, die Tacca als

Modelle für eine Reiterstatue Ludwigs XIII. hergestellt und nach Paris geliefert hatte; die zugehörige

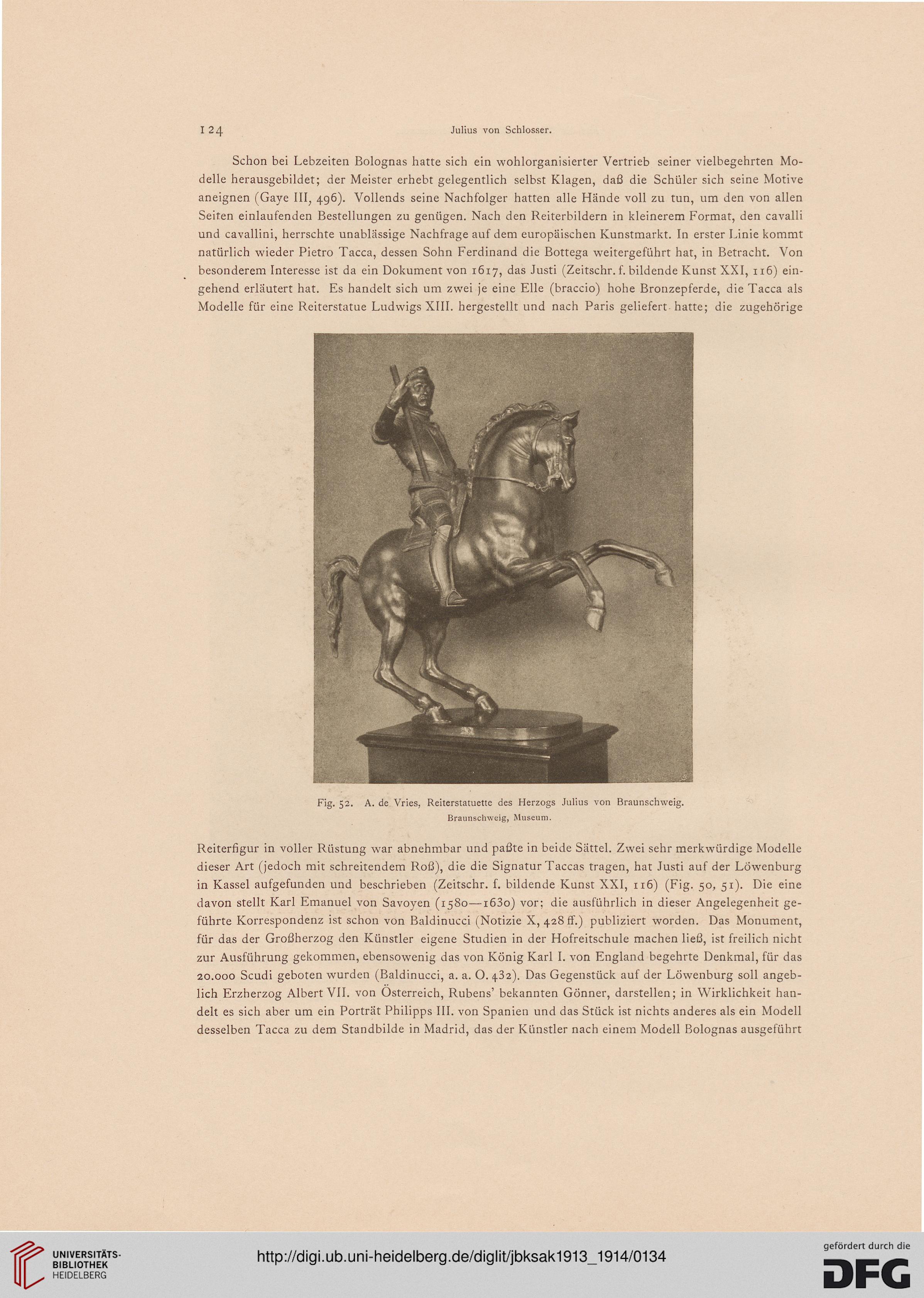

Fig. 52. A. de Vries, Reiterstatuettc des Herzogs Julius von Braunschweig.

Braunschweig, Museum.

Reiterfigur in voller Rüstung war abnehmbar und paßte in beide Sättel. Zwei sehr merkwürdige Modelle

dieser Art (jedoch mit schreitendem Roß), die die Signatur Taccas tragen, hat Justi auf der Löwenburg

in Kassel aufgefunden und beschrieben (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) (Fig. 50, 51). Die eine

davon stellt Karl Emanuel von Savoyen (1580—i63o) vor; die ausführlich in dieser Angelegenheit ge-

führte Korrespondenz ist schon von Baldinucci (Notizie X, 428 ff.) publiziert worden. Das Monument,

für das der Großherzog den Künstler eigene Studien in der Hofreitschule machen ließ, ist freilich nicht

zur Ausführung gekommen, ebensowenig das von König Karl I. von England begehrte Denkmal, für das

20.000 Scudi geboten wurden (Baldinucci, a. a. O. 432). Das Gegenstück auf der Löwenburg soll angeb-

lich Erzherzog Albert VII. von Osterreich, Rubens' bekannten Gönner, darstellen; in Wirklichkeit han-

delt es sich aber um ein Porträt Philipps III. von Spanien und das Stück ist nichts anderes als ein Modell

desselben Tacca zu dem Standbilde in Madrid, das der Künstler nach einem Modell Bolognas ausgeführt

Schon bei Lebzeiten Bolognas hatte sich ein wohlorganisierter Vertrieb seiner vielbegehrten Mo-

delle herausgebildet; der Meister erhebt gelegentlich selbst Klagen, daß die Schüler sich seine Motive

aneignen (Gaye III, 496). Vollends seine Nachfolger hatten alle Hände voll zu tun, um den von allen

Seiten einlaufenden Bestellungen zu genügen. Nach den Reiterbildern in kleinerem Format, den cavalli

und cavallini, herrschte unablässige Nachfrage auf dem europäischen Kunstmarkt. In erster Linie kommt

natürlich wieder Pietro Tacca, dessen Sohn Ferdinand die Bottega weitergeführt hat, in Betracht. Von

besonderem Interesse ist da ein Dokument von 1617, das Justi (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) ein-

gehend erläutert hat. Es handelt sich um zwei je eine Elle (braccio) hohe Bronzepferde, die Tacca als

Modelle für eine Reiterstatue Ludwigs XIII. hergestellt und nach Paris geliefert hatte; die zugehörige

Fig. 52. A. de Vries, Reiterstatuettc des Herzogs Julius von Braunschweig.

Braunschweig, Museum.

Reiterfigur in voller Rüstung war abnehmbar und paßte in beide Sättel. Zwei sehr merkwürdige Modelle

dieser Art (jedoch mit schreitendem Roß), die die Signatur Taccas tragen, hat Justi auf der Löwenburg

in Kassel aufgefunden und beschrieben (Zeitschr. f. bildende Kunst XXI, 116) (Fig. 50, 51). Die eine

davon stellt Karl Emanuel von Savoyen (1580—i63o) vor; die ausführlich in dieser Angelegenheit ge-

führte Korrespondenz ist schon von Baldinucci (Notizie X, 428 ff.) publiziert worden. Das Monument,

für das der Großherzog den Künstler eigene Studien in der Hofreitschule machen ließ, ist freilich nicht

zur Ausführung gekommen, ebensowenig das von König Karl I. von England begehrte Denkmal, für das

20.000 Scudi geboten wurden (Baldinucci, a. a. O. 432). Das Gegenstück auf der Löwenburg soll angeb-

lich Erzherzog Albert VII. von Osterreich, Rubens' bekannten Gönner, darstellen; in Wirklichkeit han-

delt es sich aber um ein Porträt Philipps III. von Spanien und das Stück ist nichts anderes als ein Modell

desselben Tacca zu dem Standbilde in Madrid, das der Künstler nach einem Modell Bolognas ausgeführt