Andrea Meldolla, genannt Schiavone.

157

nackte Figur (unmittelbar neben dem eben erwähnten Pferd) zeigt in den Proportionen und in der Art der

Modellierung deutlich ihre Abkunft von Parmegianino und gleichzeitig, daß Schiavone als Nachahmer

die Formensprache seines Vorbildes übertrieb und sie gerade dadurch wirkungsloser gestaltete. Auch an

der laufenden Figur rechts läßt sich einige Ähnlichkeit beobachten; das Gewand legt sich weit fester

an sie als bei Parmegianino und wenn ein leiser Wind die Gewänder von Parmegianinos Figuren zu

bauschen scheint, so ist es ein Sturm, der

diese Frauengestalt treibt.

Einen Vorzug des Schiavone seinem

Vorbild gegenüber aber bildet die vortreff-

liche Darstellung des Bewegten. Ein

gutes Beispiel dafür bietet die «Findung

Mosis» B M 2 (Fig. 10; bezeichnet mit M).

Dieses Blatt ist wie eine einzige schwung-

volle Bewegung und versöhnt mit man-

chen an die Karikatur streifenden Ver-

gröberungen der Köpfe, Schultern und

Arme, die sich Schiavone Parmegianino

gegenüber zu schulden kommen läßt. Ich

verweise auch hier auf die übertriebene

Art, wie sich das Gewand an den Körper

legt. Wichtig und charakteristisch sind

auf diesem Blatt noch folgende Einzel-

heiten, die Schiavone bis in seine letzte

Zeit eigentümlich sind: der kreisförmige,

vom Gewand der Frau rechts ausgehende

Bausch; die Teilung des Gewandes in ge-

wissermaßen mehrere Schichten (an der

Frau links gut zu sehen); die ungeschickte

steife Haltung des Armes von der Schulter

ab in der Weise, daß der Oberarm an-

gepreßt und der Unterarm weggespreizt

ist; die Lage des Kindes mit dem Kopf

nach unten; dann der durch den oberen

Bildrand abgeschnittene Baum, die Bil-

dung der Rinde und die Zeichnung der

Blätter. Die Komposition geht in ihren

allgemeinen Zügen auf die Darstellung

desselben Sujets in den Loggien im Vati-

kan zurück. Es sind sogar Stellungsmotive

übernommen, ohne daß darum die charakteristische Handschrift des Schiavone irgendwie verändert

würde. Ob eine Handzeichnung des Parmegianino zwischen Raphael und Schiavone vermittelt hat, ist

nicht zu entscheiden.

Noch ein wichtiges Blatt sei hier gleich besprochen: B M 59 (Fig. 11, das Monogramm auf dem

Sockel der Säule rechts). Jede einzelne Figur ist hier für Schiavone charakteristisch und wird später

immer wieder zum Vergleich herangezogen werden. Von rechts nach links: Lukas ist der Typus eines

alten Mannes, der in der Frühzeit Schiavones immer wieder vorkommt und sich als eine vergröberte

Kopie des Mannes links auf Parmegianinos Grablegung (Fig. 1) erweist. Die Madonna, die Figur, die

den Vorhang hinaufgeschlagen hält, und die hl. Magdalena sind die uns nach dem Vorherbesprochenen

schon wohlbekannten, etwas übertriebenen Typen des Parmegianino. Sehr beachtenswert ist die hl.

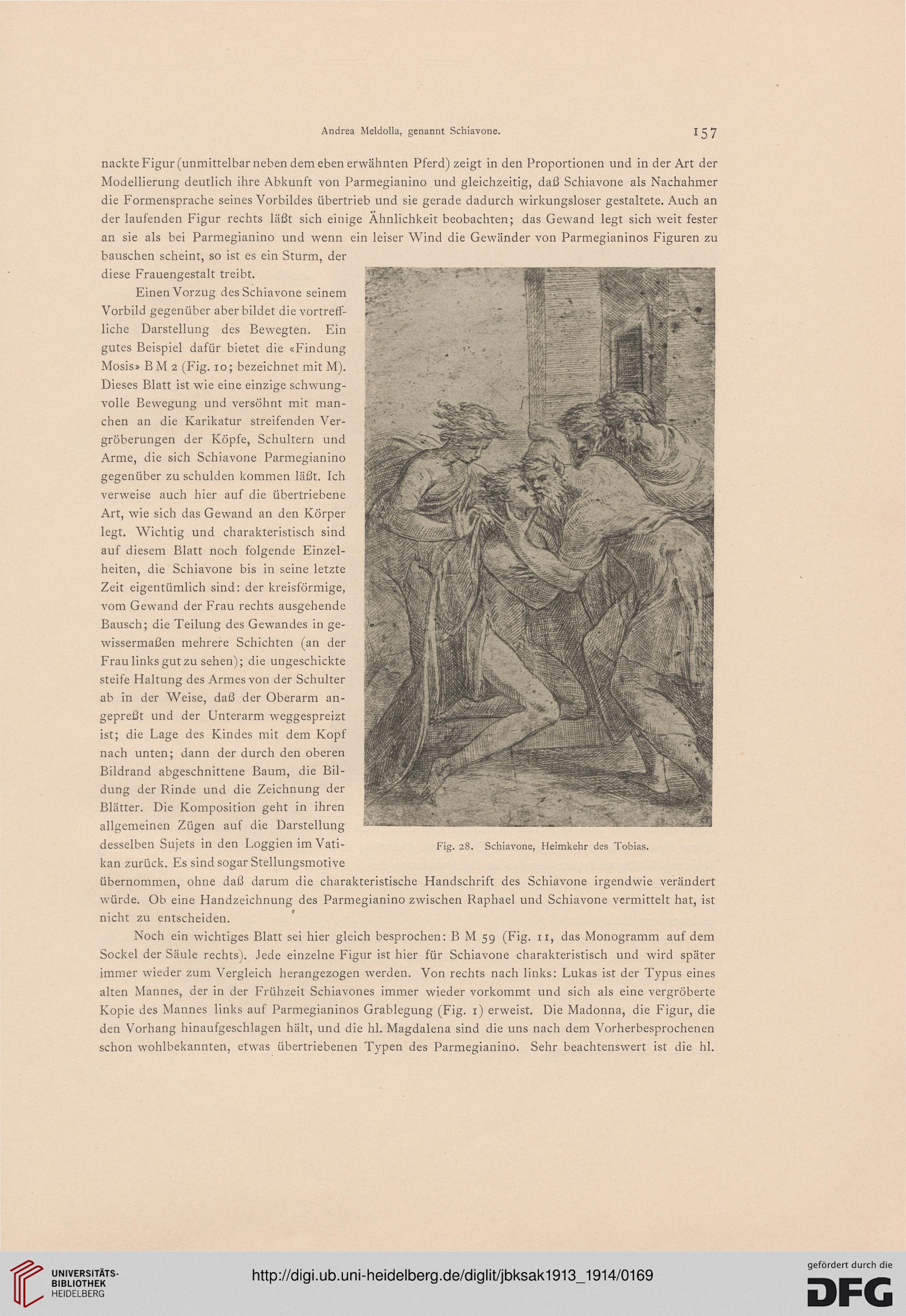

Fig. 28. Schiavone, Heimkehr des Tobias.

157

nackte Figur (unmittelbar neben dem eben erwähnten Pferd) zeigt in den Proportionen und in der Art der

Modellierung deutlich ihre Abkunft von Parmegianino und gleichzeitig, daß Schiavone als Nachahmer

die Formensprache seines Vorbildes übertrieb und sie gerade dadurch wirkungsloser gestaltete. Auch an

der laufenden Figur rechts läßt sich einige Ähnlichkeit beobachten; das Gewand legt sich weit fester

an sie als bei Parmegianino und wenn ein leiser Wind die Gewänder von Parmegianinos Figuren zu

bauschen scheint, so ist es ein Sturm, der

diese Frauengestalt treibt.

Einen Vorzug des Schiavone seinem

Vorbild gegenüber aber bildet die vortreff-

liche Darstellung des Bewegten. Ein

gutes Beispiel dafür bietet die «Findung

Mosis» B M 2 (Fig. 10; bezeichnet mit M).

Dieses Blatt ist wie eine einzige schwung-

volle Bewegung und versöhnt mit man-

chen an die Karikatur streifenden Ver-

gröberungen der Köpfe, Schultern und

Arme, die sich Schiavone Parmegianino

gegenüber zu schulden kommen läßt. Ich

verweise auch hier auf die übertriebene

Art, wie sich das Gewand an den Körper

legt. Wichtig und charakteristisch sind

auf diesem Blatt noch folgende Einzel-

heiten, die Schiavone bis in seine letzte

Zeit eigentümlich sind: der kreisförmige,

vom Gewand der Frau rechts ausgehende

Bausch; die Teilung des Gewandes in ge-

wissermaßen mehrere Schichten (an der

Frau links gut zu sehen); die ungeschickte

steife Haltung des Armes von der Schulter

ab in der Weise, daß der Oberarm an-

gepreßt und der Unterarm weggespreizt

ist; die Lage des Kindes mit dem Kopf

nach unten; dann der durch den oberen

Bildrand abgeschnittene Baum, die Bil-

dung der Rinde und die Zeichnung der

Blätter. Die Komposition geht in ihren

allgemeinen Zügen auf die Darstellung

desselben Sujets in den Loggien im Vati-

kan zurück. Es sind sogar Stellungsmotive

übernommen, ohne daß darum die charakteristische Handschrift des Schiavone irgendwie verändert

würde. Ob eine Handzeichnung des Parmegianino zwischen Raphael und Schiavone vermittelt hat, ist

nicht zu entscheiden.

Noch ein wichtiges Blatt sei hier gleich besprochen: B M 59 (Fig. 11, das Monogramm auf dem

Sockel der Säule rechts). Jede einzelne Figur ist hier für Schiavone charakteristisch und wird später

immer wieder zum Vergleich herangezogen werden. Von rechts nach links: Lukas ist der Typus eines

alten Mannes, der in der Frühzeit Schiavones immer wieder vorkommt und sich als eine vergröberte

Kopie des Mannes links auf Parmegianinos Grablegung (Fig. 1) erweist. Die Madonna, die Figur, die

den Vorhang hinaufgeschlagen hält, und die hl. Magdalena sind die uns nach dem Vorherbesprochenen

schon wohlbekannten, etwas übertriebenen Typen des Parmegianino. Sehr beachtenswert ist die hl.

Fig. 28. Schiavone, Heimkehr des Tobias.