Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.

321

die Knöchel, stärker hervorgehoben und die Bandverzierung vor dem Buckel der Pferderüstung wurde

mißverstanden und in ein kleines Männchen umziseliert.

Eine mir nur aus der Abbildung bei Habich bekannt gewordene Medaille mit den nach links ge-

wandten Profilbildnissen Maximilians und Karls V. scheint mir ikonographisch dem Brustrelief in Nürn-

berg näher zu stehen als den Werken des Daucher.

Die Jahreszahl 1529 trägt ein kleines Marmorrelief im kunsthistorischen Hofmuseum mit den

einander gegenübergestellten Brustbildern Maximilians und Karls V. Wohl ebenfalls eine oberdeutsche

Arbeit, ist seine genauere stilistische und ikonographische Provenienz nicht zu erweisen.1 Das nicht

unähnliche Profil Maximilians fällt durch die besonders stark vortretende und fallende Unterlippe auf.

Daß wir dieses Kennzeichen gerade bei den posthumen Bildnissen häufiger finden, mag darauf zurück-

gehen, daß man die Züge Maximilians den lebenden Herrschern Karl und Ferdinand, bei denen diese

Eigenschaft stärker ausgeprägt war, ein wenig anpaßte.

Bei der seit dem zweiten Viertel des XVI. Jahr-

hunderts so beliebten Gewohnheit, Spielsteine mit

den Bildnissen von Fürsten aus Elfenbein oder Holz

zu schmücken, bedarf es keiner weiteren Erklärung, daß

man nicht nur lebende Fürsten so verewigte, sondern

mit berühmten verstorbenen auch Maximilian. Solche

Spielsteine mit seinem Bildnis haben sich uns erhalten

im kunsthistorischen Hofmuseum, in der Sammlung Fig-

dor, in der ehemaligen Sammlung Lanna und anderswo.

Das bedeutendste Erzeugnis dieser Art ist das berühmte

Spielbrett des Hans Kels von.Kaufbeuren von 1537

im Hofmuseum.2 Die beiden Außenseiten enthalten

in der Mitte je ein größeres Medaillon mit den Reiter-

bildnissen Karls V. und Ferdinands, die auf Burgk-

mairs oft erwähnten Holzschnitt B. 32 zurückgehen.

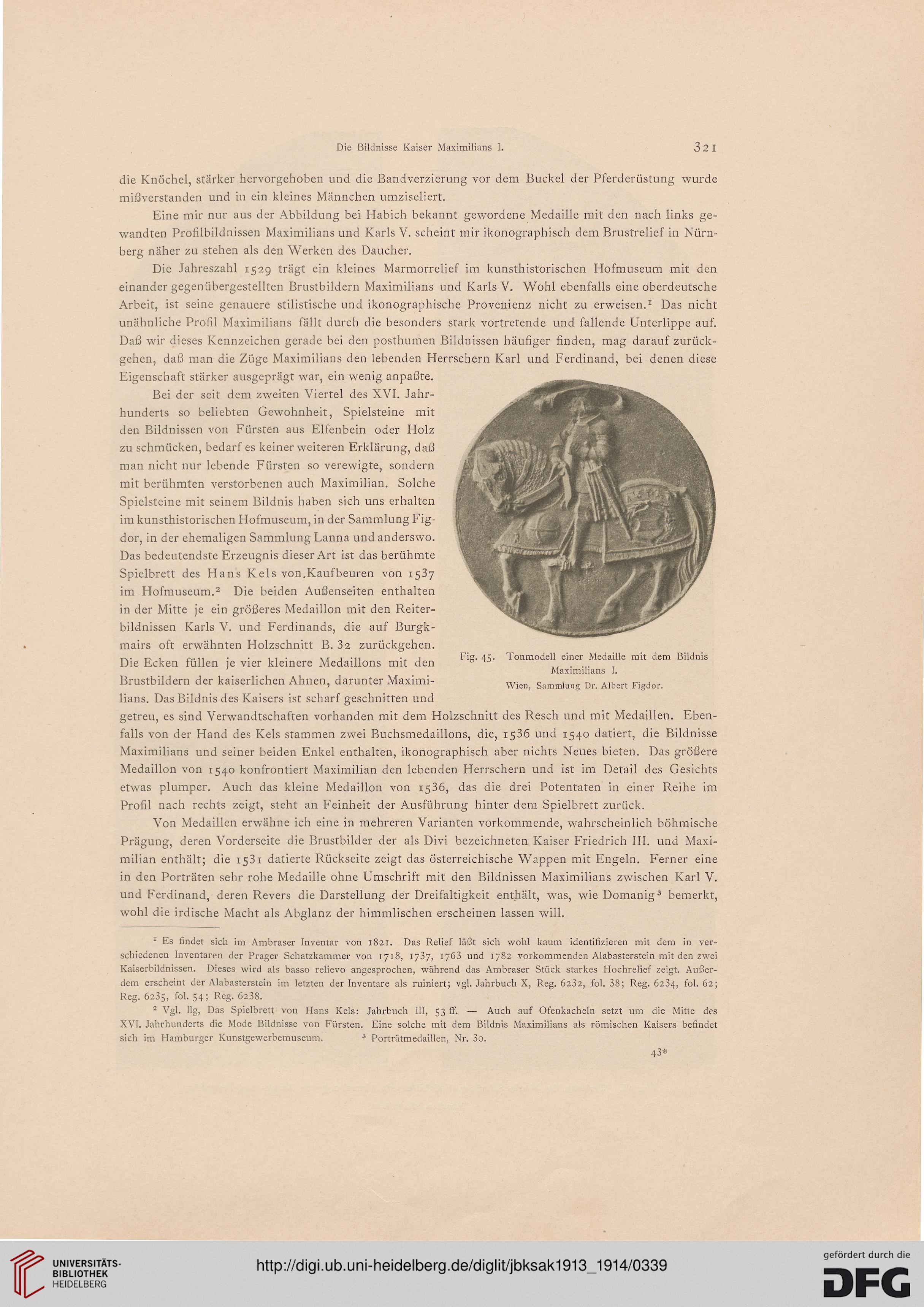

Fig. 45. Tonmodell einer Medaille mit dem Bildnis

Maximilians I.

Wien, Sammlang Dr. Albert Figdor.

Die Ecken füllen je vier kleinere Medaillons mit den

Brustbildern der kaiserlichen Ahnen, darunter Maximi-

lians. Das Bildnis des Kaisers ist scharf geschnitten und

getreu, es sind Verwandtschaften vorhanden mit dem Holzschnitt des Resch und mit Medaillen. Eben-

falls von der Hand des Kels stammen zwei Buchsmedaillons, die, 1536 und 1540 datiert, die Bildnisse

Maximilians und seiner beiden Enkel enthalten, ikonographisch aber nichts Neues bieten. Das größere

Medaillon von 1540 konfrontiert Maximilian den lebenden Herrschern und ist im Detail des Gesichts

etwas plumper. Auch das kleine Medaillon von 1536, das die drei Potentaten in einer Reihe im

Profil nach rechts zeigt, steht an Feinheit der Ausführung hinter dem Spielbrett zurück.

Von Medaillen erwähne ich eine in mehreren Varianten vorkommende, wahrscheinlich böhmische

Prägung, deren Vorderseite die Brustbilder der als Divi bezeichneten Kaiser Friedrich III. und Maxi-

milian enthält; die 1531 datierte Rückseite zeigt das österreichische Wappen mit Engeln. Ferner eine

in den Porträten sehr rohe Medaille ohne Umschrift mit den Bildnissen Maximilians zwischen Karl V.

und Ferdinand, deren Revers die Darstellung der Dreifaltigkeit enthält, was, wie Domanig3 bemerkt,

wohl die irdische Macht als Abglanz der himmlischen erscheinen lassen will.

1 Es findet sich im Ambraser Inventar von 1821. Das Relief läßt sich wohl kaum identifizieren mit dem in ver-

schiedenen Inventaren der Prager Schatzkammer von 1718, 1737, 1763 und 1782 vorkommenden Alabasterstein mit den zwei

Kaiserbildnissen. Dieses wird als basso relievo angesprochen, während das Ambraser Stück starkes Hochrelief zeigt. Außer-

dem erscheint der Alabasterstein im letzten der Inventare als ruiniert; vgl. Jahrbuch X, Reg. 6232, fol. 38; Reg. 6234, fol. 62;

Reg. 6235, fol. 54; Reg. 6238.

2 Vgl. Ilg, Das Spielbrett von Hans Kels: Jahrbuch III, 53 ff. — Auch auf Ofenkacheln setzt um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts die Mode Bildnisse von Fürsten. Eine solche mit dem Bildnis Maximilians als römischen Kaisers befindet

sich im Hamburger Kunstgewerbemuseum. 3 Porträtmedaillen, Nr. 3o.

43*

321

die Knöchel, stärker hervorgehoben und die Bandverzierung vor dem Buckel der Pferderüstung wurde

mißverstanden und in ein kleines Männchen umziseliert.

Eine mir nur aus der Abbildung bei Habich bekannt gewordene Medaille mit den nach links ge-

wandten Profilbildnissen Maximilians und Karls V. scheint mir ikonographisch dem Brustrelief in Nürn-

berg näher zu stehen als den Werken des Daucher.

Die Jahreszahl 1529 trägt ein kleines Marmorrelief im kunsthistorischen Hofmuseum mit den

einander gegenübergestellten Brustbildern Maximilians und Karls V. Wohl ebenfalls eine oberdeutsche

Arbeit, ist seine genauere stilistische und ikonographische Provenienz nicht zu erweisen.1 Das nicht

unähnliche Profil Maximilians fällt durch die besonders stark vortretende und fallende Unterlippe auf.

Daß wir dieses Kennzeichen gerade bei den posthumen Bildnissen häufiger finden, mag darauf zurück-

gehen, daß man die Züge Maximilians den lebenden Herrschern Karl und Ferdinand, bei denen diese

Eigenschaft stärker ausgeprägt war, ein wenig anpaßte.

Bei der seit dem zweiten Viertel des XVI. Jahr-

hunderts so beliebten Gewohnheit, Spielsteine mit

den Bildnissen von Fürsten aus Elfenbein oder Holz

zu schmücken, bedarf es keiner weiteren Erklärung, daß

man nicht nur lebende Fürsten so verewigte, sondern

mit berühmten verstorbenen auch Maximilian. Solche

Spielsteine mit seinem Bildnis haben sich uns erhalten

im kunsthistorischen Hofmuseum, in der Sammlung Fig-

dor, in der ehemaligen Sammlung Lanna und anderswo.

Das bedeutendste Erzeugnis dieser Art ist das berühmte

Spielbrett des Hans Kels von.Kaufbeuren von 1537

im Hofmuseum.2 Die beiden Außenseiten enthalten

in der Mitte je ein größeres Medaillon mit den Reiter-

bildnissen Karls V. und Ferdinands, die auf Burgk-

mairs oft erwähnten Holzschnitt B. 32 zurückgehen.

Fig. 45. Tonmodell einer Medaille mit dem Bildnis

Maximilians I.

Wien, Sammlang Dr. Albert Figdor.

Die Ecken füllen je vier kleinere Medaillons mit den

Brustbildern der kaiserlichen Ahnen, darunter Maximi-

lians. Das Bildnis des Kaisers ist scharf geschnitten und

getreu, es sind Verwandtschaften vorhanden mit dem Holzschnitt des Resch und mit Medaillen. Eben-

falls von der Hand des Kels stammen zwei Buchsmedaillons, die, 1536 und 1540 datiert, die Bildnisse

Maximilians und seiner beiden Enkel enthalten, ikonographisch aber nichts Neues bieten. Das größere

Medaillon von 1540 konfrontiert Maximilian den lebenden Herrschern und ist im Detail des Gesichts

etwas plumper. Auch das kleine Medaillon von 1536, das die drei Potentaten in einer Reihe im

Profil nach rechts zeigt, steht an Feinheit der Ausführung hinter dem Spielbrett zurück.

Von Medaillen erwähne ich eine in mehreren Varianten vorkommende, wahrscheinlich böhmische

Prägung, deren Vorderseite die Brustbilder der als Divi bezeichneten Kaiser Friedrich III. und Maxi-

milian enthält; die 1531 datierte Rückseite zeigt das österreichische Wappen mit Engeln. Ferner eine

in den Porträten sehr rohe Medaille ohne Umschrift mit den Bildnissen Maximilians zwischen Karl V.

und Ferdinand, deren Revers die Darstellung der Dreifaltigkeit enthält, was, wie Domanig3 bemerkt,

wohl die irdische Macht als Abglanz der himmlischen erscheinen lassen will.

1 Es findet sich im Ambraser Inventar von 1821. Das Relief läßt sich wohl kaum identifizieren mit dem in ver-

schiedenen Inventaren der Prager Schatzkammer von 1718, 1737, 1763 und 1782 vorkommenden Alabasterstein mit den zwei

Kaiserbildnissen. Dieses wird als basso relievo angesprochen, während das Ambraser Stück starkes Hochrelief zeigt. Außer-

dem erscheint der Alabasterstein im letzten der Inventare als ruiniert; vgl. Jahrbuch X, Reg. 6232, fol. 38; Reg. 6234, fol. 62;

Reg. 6235, fol. 54; Reg. 6238.

2 Vgl. Ilg, Das Spielbrett von Hans Kels: Jahrbuch III, 53 ff. — Auch auf Ofenkacheln setzt um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts die Mode Bildnisse von Fürsten. Eine solche mit dem Bildnis Maximilians als römischen Kaisers befindet

sich im Hamburger Kunstgewerbemuseum. 3 Porträtmedaillen, Nr. 3o.

43*