Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.

325

Nürnberger Kleinplastiker und Dürernachahmer des XVII. Jahrhunderts Georg Schweigger zuge-

schrieben. Sehr verwandt ist ein Elfenbeinhochrelief mit dem Kopf Maximilians im Münchener National-

museum. Doch ist das Wiener Relief zarter und feiner, die Gesichtszüge sind durchgearbeiteter. Das

Münchener ist wohl eine Kopie von jenem. Als Vorbild diente Dürers Holzschnitt, wie ja Schweigger des

öfteren dessen graphische Werke in Plastik übertragen hat. Diese lebhafte Anteilnahme Schweiggers an

Dürerscher Kunst mag sein Interesse auch an Dürers großen Zeitgenossen hervorgerufen haben.

B. Die im Auftrage des Erzhauses entstandenen Bildnisse.

Maximilians unmittelbarer Nachfolger in der Kaiserwürde, Karl V., katholischer König von

Spanien und Herzog von Burgund, hat seinem Großvater keine Denkmäler irgendwelcher Art gesetzt.

Das Interesse, das er der Kunst ent-

gegenbrachte, war vor allem ein

absolut persönliches. So sehr Maxi-

milian Wert darauf legte, die ge-

treue Darstellung seiner Person sei-

nen Künstlern zum Gegenstand zu

setzen, so erregten sein Hauptinter-

esse vor allem die Werke, die in

Allegorie oder Erzählung seine Ta-

ten und die seiner Ahnen verherr-

lichen sollten, wie die großen Holz-

schnittfolgen und das Grabmal. Die

Verherrlichung seiner wirklichen

und vermeintlichen Ahnen war ihm

fast ebenso wichtig wie die seiner

eigenen Person. Dies beweisen die

Genealogie und die Heiligen der

Sippschaft, die Stammbäume und

das Grabmalprojekt, wo sein Bild

zwar den Sarkophag krönen sollte,

er aber keineswegs daran dachte, es

zuerst in Angriff nehmen zu lassen,

um die Sicherheit zu haben, der

Nachwelt getreu überliefert zu werden. So wurde es erst lange nach seinem Tode begonnen und voll-

endet. Karl V. jedoch lag jede Verherrlichung seiner Ahnen, um durch ihren Ruhm seinen eigenen zu

heben, fern.1 Maximilians Interesse für die Kunst bleibt in erster Linie ein thematisches, der Künstler

ist für ihn der Ausführer seiner Ideen. Karl ist der südländische Renaissanceherrscher und er sieht im

Künstler in erster Linie den Porträtisten. Sein eigenes Bildnis, ganz abgesehen von der Kaiserwürde,

steht im Mittelpunkt seines Interesses. So läßt er sich von den ersten Künstlern seiner Zeit ganz ohne

Insignien und Embleme, nur im Schmuck der Kette des goldenen Vließes porträtieren. Auch Karls

Bruder Ferdinand hat keine Darstellung seines Ahnherrn in Bestellung gegeben. Nur die Arbeiten am

Grabmal ließ er weiterführen, ohne sie wesentlich zu fördern.

Die Verherrlichung der Vorfahren findet sich wieder in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts

bei Ferdinands Söhnen, Maximilian II. und vor allem bei Erzherzog Ferdinand von Tirol. Der Porträt-

sammlung dieses Fürsten haben wir, soweit sie Maximilian betrifft, bereits Erwähnung getan. Ein der

Genealogie verwandtes Werk sind die in Kupfer gestochenen Zeichnungen Francesco Terzios, die

1 Nur den Harnisch Maximilians läßt er sich von der Raitkammer in Innsbruck im Jahre 1521 nach Worms schicken:

Jahrbuch II, Reg. 1402, 1407.

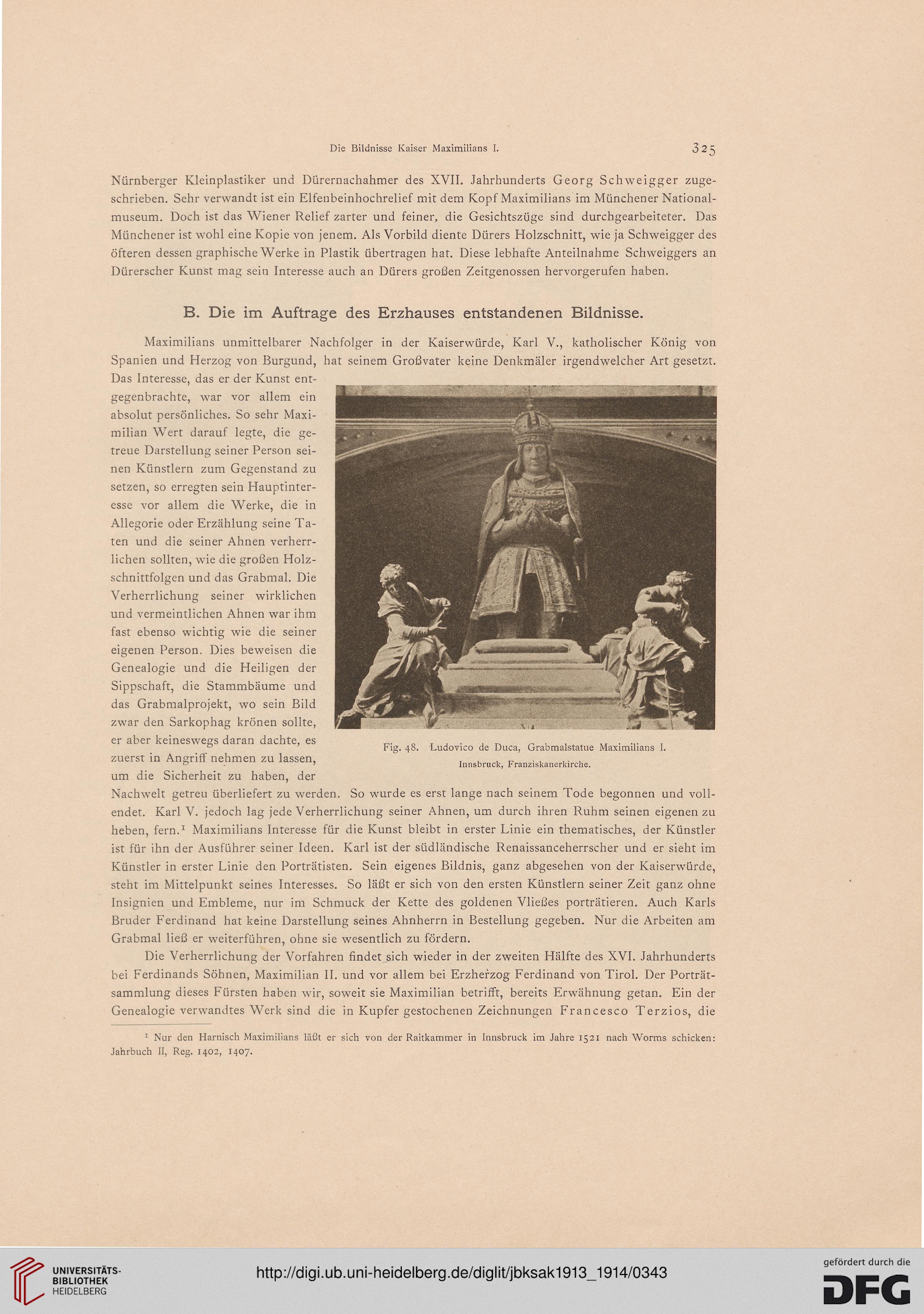

Fig. 48. Ludovico de Duca, Grabmalstatue Maximilians I.

Innsbruck, Franziskanerkirche.

325

Nürnberger Kleinplastiker und Dürernachahmer des XVII. Jahrhunderts Georg Schweigger zuge-

schrieben. Sehr verwandt ist ein Elfenbeinhochrelief mit dem Kopf Maximilians im Münchener National-

museum. Doch ist das Wiener Relief zarter und feiner, die Gesichtszüge sind durchgearbeiteter. Das

Münchener ist wohl eine Kopie von jenem. Als Vorbild diente Dürers Holzschnitt, wie ja Schweigger des

öfteren dessen graphische Werke in Plastik übertragen hat. Diese lebhafte Anteilnahme Schweiggers an

Dürerscher Kunst mag sein Interesse auch an Dürers großen Zeitgenossen hervorgerufen haben.

B. Die im Auftrage des Erzhauses entstandenen Bildnisse.

Maximilians unmittelbarer Nachfolger in der Kaiserwürde, Karl V., katholischer König von

Spanien und Herzog von Burgund, hat seinem Großvater keine Denkmäler irgendwelcher Art gesetzt.

Das Interesse, das er der Kunst ent-

gegenbrachte, war vor allem ein

absolut persönliches. So sehr Maxi-

milian Wert darauf legte, die ge-

treue Darstellung seiner Person sei-

nen Künstlern zum Gegenstand zu

setzen, so erregten sein Hauptinter-

esse vor allem die Werke, die in

Allegorie oder Erzählung seine Ta-

ten und die seiner Ahnen verherr-

lichen sollten, wie die großen Holz-

schnittfolgen und das Grabmal. Die

Verherrlichung seiner wirklichen

und vermeintlichen Ahnen war ihm

fast ebenso wichtig wie die seiner

eigenen Person. Dies beweisen die

Genealogie und die Heiligen der

Sippschaft, die Stammbäume und

das Grabmalprojekt, wo sein Bild

zwar den Sarkophag krönen sollte,

er aber keineswegs daran dachte, es

zuerst in Angriff nehmen zu lassen,

um die Sicherheit zu haben, der

Nachwelt getreu überliefert zu werden. So wurde es erst lange nach seinem Tode begonnen und voll-

endet. Karl V. jedoch lag jede Verherrlichung seiner Ahnen, um durch ihren Ruhm seinen eigenen zu

heben, fern.1 Maximilians Interesse für die Kunst bleibt in erster Linie ein thematisches, der Künstler

ist für ihn der Ausführer seiner Ideen. Karl ist der südländische Renaissanceherrscher und er sieht im

Künstler in erster Linie den Porträtisten. Sein eigenes Bildnis, ganz abgesehen von der Kaiserwürde,

steht im Mittelpunkt seines Interesses. So läßt er sich von den ersten Künstlern seiner Zeit ganz ohne

Insignien und Embleme, nur im Schmuck der Kette des goldenen Vließes porträtieren. Auch Karls

Bruder Ferdinand hat keine Darstellung seines Ahnherrn in Bestellung gegeben. Nur die Arbeiten am

Grabmal ließ er weiterführen, ohne sie wesentlich zu fördern.

Die Verherrlichung der Vorfahren findet sich wieder in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts

bei Ferdinands Söhnen, Maximilian II. und vor allem bei Erzherzog Ferdinand von Tirol. Der Porträt-

sammlung dieses Fürsten haben wir, soweit sie Maximilian betrifft, bereits Erwähnung getan. Ein der

Genealogie verwandtes Werk sind die in Kupfer gestochenen Zeichnungen Francesco Terzios, die

1 Nur den Harnisch Maximilians läßt er sich von der Raitkammer in Innsbruck im Jahre 1521 nach Worms schicken:

Jahrbuch II, Reg. 1402, 1407.

Fig. 48. Ludovico de Duca, Grabmalstatue Maximilians I.

Innsbruck, Franziskanerkirche.