Die Bildnisse Kaiser Maximilians I.

327

Imagines domus Austriae.1 Das 1558 datierte Titelblatt ist Kaiser Maximilian II. (also noch vor dessen

Thronbesteigung) gewidmet. Vollendet wurden die fünf Bücher allerdings erst 1573. Die idealisierte

Gestalt Kaiser Maximilians I. ist durch die Haartracht und die scharf geschwungene Nase sofort kennt-

lich. Im übrigen sind die Züge im Geschmacke der Zeit veredelt worden. Genien huldigen ihm.

Gleichzeitig begann man energisch an die Vollendung des Grabmals in der Hofkirche zu Inns-

bruck2 zu schreiten. Noch zu Lebzeiten Kaiser Ferdinands 1566 wurden die Marmorreliefbilder des

Sarkophags, die Maximilians Taten

verherrlichen, von Alexander Co-

lin nach Vorzeichnungen der Brü-

der Abel vollendet. Die Darstellun-

gen des Kaisers sind absolut idea-

lisierende. Das jugendlich runde

Gesicht der Vermählungsszene mit

dem Blütenkranz auf den langen

Haaren erinnert kaum mehr an des

Kaisers wirkliche Züge, auch das

längliche Gesicht mit der geraden

Nase, die in einer Linie mit der

Stirn verläuft, und mit dem spitzen

Kinn, das die Gestalt auf der Be-

gegnung mit Margareta aufweist,

hat wenig Ähnlichkeit. Der den

Sforza belehnende Maximilian ist

in Anlehnung an die goldene Bulle

entstanden.

Die das Grabmal krönend ab-

schließende Statue des knienden

Kaisers (Fig. 48) wurde 1583/84

von Ludovico de Duca nach dem

Modell Colins gegossen. Die ziem-

lich detaillierte,nicht idealisierende

Modellierung des Gesichts nähert

sich in ihren Einzelheiten Maximi-

lians wirklichen Zügen stärker.

Nur das Gesichtsoval erscheint ver-

ändert, es ist in der unteren Partie

zu breit. Wir können also wohl

den Schluß ziehen, daß Colin sich

an ein Vorbild gehalten hat, das wir freilich auf ikonographischem Wege nicht mehr zu ermitteln im-

stande sind. Nun wurde von Ludovico de Duca ein «altes pild» des Kaisers zum Gusse verwendet,3

das als «schlecht und nit sauber gemacht» bezeichnet wird. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß

Colin sich bei der Modellierung an diese Bronze gehalten habe, die man nun leicht einschmelzen zu

können glaubte, nachdem sie einerseits ihren Dienst als ikonographisches Vorbild geleistet hatte, ande-

rerseits wohl im Gusse mißlungen war, vorausgesetzt, daß es gerechtfertigt erscheint, den ihr zu teil ge-

wordenen Tadel auf die Qualität des Gusses zu beziehen. Diese Bronze wird im Verzeichnis von 1547 4

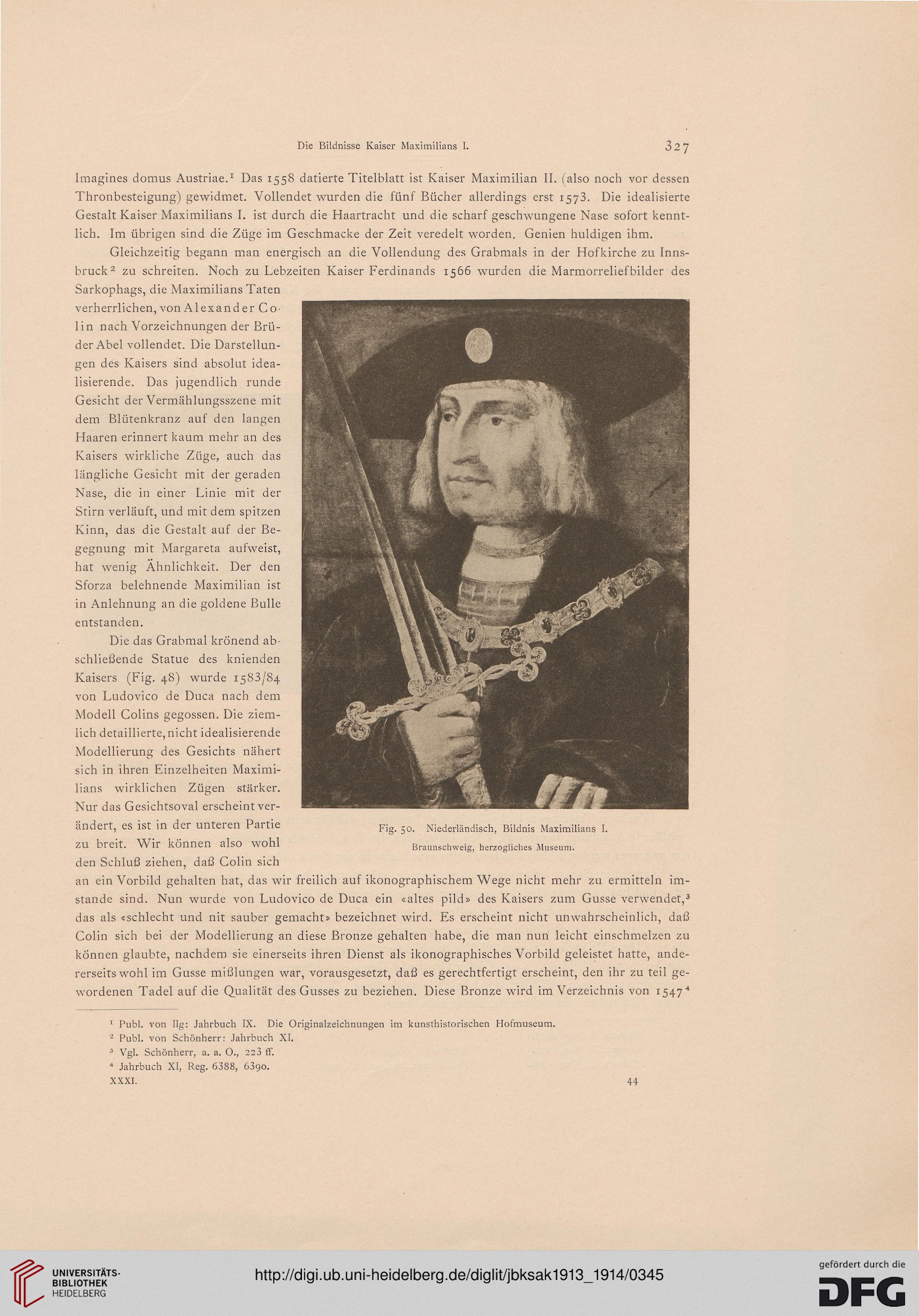

Fig.

o. Niederländisch, Bildnis Maximilians I.

Braunschweig, herzogliches Museum.

1 Publ. von Ilg: Jahrbuch IX. Die Originalzeichnungen im kunsthistorischen Hofmuseum.

2 Publ. von Schönherr: Jahrbuch XI.

3 Vgl. Schönherr, a. a. O., 223 ff.

4 Jahrbuch XI, Reg. 6388, 6390.

XXXI.

44

327

Imagines domus Austriae.1 Das 1558 datierte Titelblatt ist Kaiser Maximilian II. (also noch vor dessen

Thronbesteigung) gewidmet. Vollendet wurden die fünf Bücher allerdings erst 1573. Die idealisierte

Gestalt Kaiser Maximilians I. ist durch die Haartracht und die scharf geschwungene Nase sofort kennt-

lich. Im übrigen sind die Züge im Geschmacke der Zeit veredelt worden. Genien huldigen ihm.

Gleichzeitig begann man energisch an die Vollendung des Grabmals in der Hofkirche zu Inns-

bruck2 zu schreiten. Noch zu Lebzeiten Kaiser Ferdinands 1566 wurden die Marmorreliefbilder des

Sarkophags, die Maximilians Taten

verherrlichen, von Alexander Co-

lin nach Vorzeichnungen der Brü-

der Abel vollendet. Die Darstellun-

gen des Kaisers sind absolut idea-

lisierende. Das jugendlich runde

Gesicht der Vermählungsszene mit

dem Blütenkranz auf den langen

Haaren erinnert kaum mehr an des

Kaisers wirkliche Züge, auch das

längliche Gesicht mit der geraden

Nase, die in einer Linie mit der

Stirn verläuft, und mit dem spitzen

Kinn, das die Gestalt auf der Be-

gegnung mit Margareta aufweist,

hat wenig Ähnlichkeit. Der den

Sforza belehnende Maximilian ist

in Anlehnung an die goldene Bulle

entstanden.

Die das Grabmal krönend ab-

schließende Statue des knienden

Kaisers (Fig. 48) wurde 1583/84

von Ludovico de Duca nach dem

Modell Colins gegossen. Die ziem-

lich detaillierte,nicht idealisierende

Modellierung des Gesichts nähert

sich in ihren Einzelheiten Maximi-

lians wirklichen Zügen stärker.

Nur das Gesichtsoval erscheint ver-

ändert, es ist in der unteren Partie

zu breit. Wir können also wohl

den Schluß ziehen, daß Colin sich

an ein Vorbild gehalten hat, das wir freilich auf ikonographischem Wege nicht mehr zu ermitteln im-

stande sind. Nun wurde von Ludovico de Duca ein «altes pild» des Kaisers zum Gusse verwendet,3

das als «schlecht und nit sauber gemacht» bezeichnet wird. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß

Colin sich bei der Modellierung an diese Bronze gehalten habe, die man nun leicht einschmelzen zu

können glaubte, nachdem sie einerseits ihren Dienst als ikonographisches Vorbild geleistet hatte, ande-

rerseits wohl im Gusse mißlungen war, vorausgesetzt, daß es gerechtfertigt erscheint, den ihr zu teil ge-

wordenen Tadel auf die Qualität des Gusses zu beziehen. Diese Bronze wird im Verzeichnis von 1547 4

Fig.

o. Niederländisch, Bildnis Maximilians I.

Braunschweig, herzogliches Museum.

1 Publ. von Ilg: Jahrbuch IX. Die Originalzeichnungen im kunsthistorischen Hofmuseum.

2 Publ. von Schönherr: Jahrbuch XI.

3 Vgl. Schönherr, a. a. O., 223 ff.

4 Jahrbuch XI, Reg. 6388, 6390.

XXXI.

44