33o

Ludwig von Baldass.

ihrem Tode im Jahre 1530 bei. Während Maximilian in den Niederlanden nie rechten Fuß fassen

konnte und es also erklärlich erscheint, daß wir aus den Zeiten seiner Regentschaft so wenig nieder-

ländische Bildnisse von ihm besitzen, erfreute sich seine Tochter bedeutend größerer Beliebtheit. Ihr

Hof in Mecheln lockte zahlreiche

Maler von Bedeutung an und da

man den Familiensinn der Erz-

herzogin kennt, ist es begreiflich,

daß man nun an ihrem Hofe und

in den Niederlanden überhaupt

auch dem Bilde ihres Vaters gro-

ßes Interesse entgegenbrachte. Von

dem noch zu Lebzeiten des Kai-

sers entstandenen Bildnisse des

Joos van Cleve war bereits früher

die Rede. Auch nach Margare-

tens Tod flaute dieses Interesse

nicht vollkommen ab. Maximilian

war das Bindeglied zwischen dem

neuen spanischen Königshause und

der alten burgundischen Herzogs-

familie, deren Andenken, mit dem

an die einstige politische und kul-

turelle Größe vereinigt, bis weit

in das XVII. Jahrhundert hinein

in den Niederlanden erhalten

blieb. Naturgemäß erstreckte sich

diese Erinnerung mehr auf die

südlichen Provinzen als auf das

immer mehr isolierte und vom

Hofe etwas stiefmütterlich behan-

delte Holland.

Dennoch ist das vornehmste

und großartigste Werk, das nach

dem Tode Maximilians zu seinem

Andenken entstanden ist, das eines

Holländers. Es ist des Lucas

van Leyden berühmtes Bildnis

Maximilians (Fig. 49), eine der ersten niederländischen Radierungen, bei der die Ätzung durch den Grab-

stichel ergänzt wird (B. 173).1 Karel von Mander behauptet, Lucas habe das Blatt gestochen, als der Kaiser

nach Leyden kam, um sich daselbst huldigen zu lassen.2 Diese Annahme läßt sich leicht widerlegen;

denn Maximilian war 1508 in Leyden, der Stich ist aber 1520 datiert,3 also nach dem Tode Maximilians

1 Volbehr 156; Pauli, Incunabcln der Radierung, T. 21.

2 Floerke, Karel von Mander [, p. 125. — Hymans I, p. 147, Anm. 3, erwähnt ein mir unbekannt gebliebenes Bildnis

Maximilians, eine zweifelhafte Arbeit des Lucas van Leyden, im Neapler Museum. — Wurzbach (Niederländisches Künstler-

lexikon) will in einer von neun auf ein Blatt aufgezogenen kleinen Federzeichnungen mit Köpfen das Bildnis Maximilians

erkennen. Doch ist diese Behauptung ganz ungerechtfertigt. Einzelne der kleinen Köpfe finden sich genau im Oeuvre des

Meisters, aus dem sie kopiert erscheinen. Ich halte keinen der neun Köpfe für von Lucas' eigener Hand. Ein dem Lucas

van Leyden zugeschriebenes Bildnis Maximilians war aus dem Besitze des Duke of Newcastle im Jahre 1857 in Manchester

unter Nr. 435 ausgestellt.

3 Auf der Vente Schneider in Paris 1876 wurde für 1205 Francs ein Porträt Kaiser Maximilians, eine Feder- und

Tuschezeichnung, versteigert. Nach einer Reproduktion in der Gazette des beaux arts 1876, I, p. 525, als Albert Dürer war

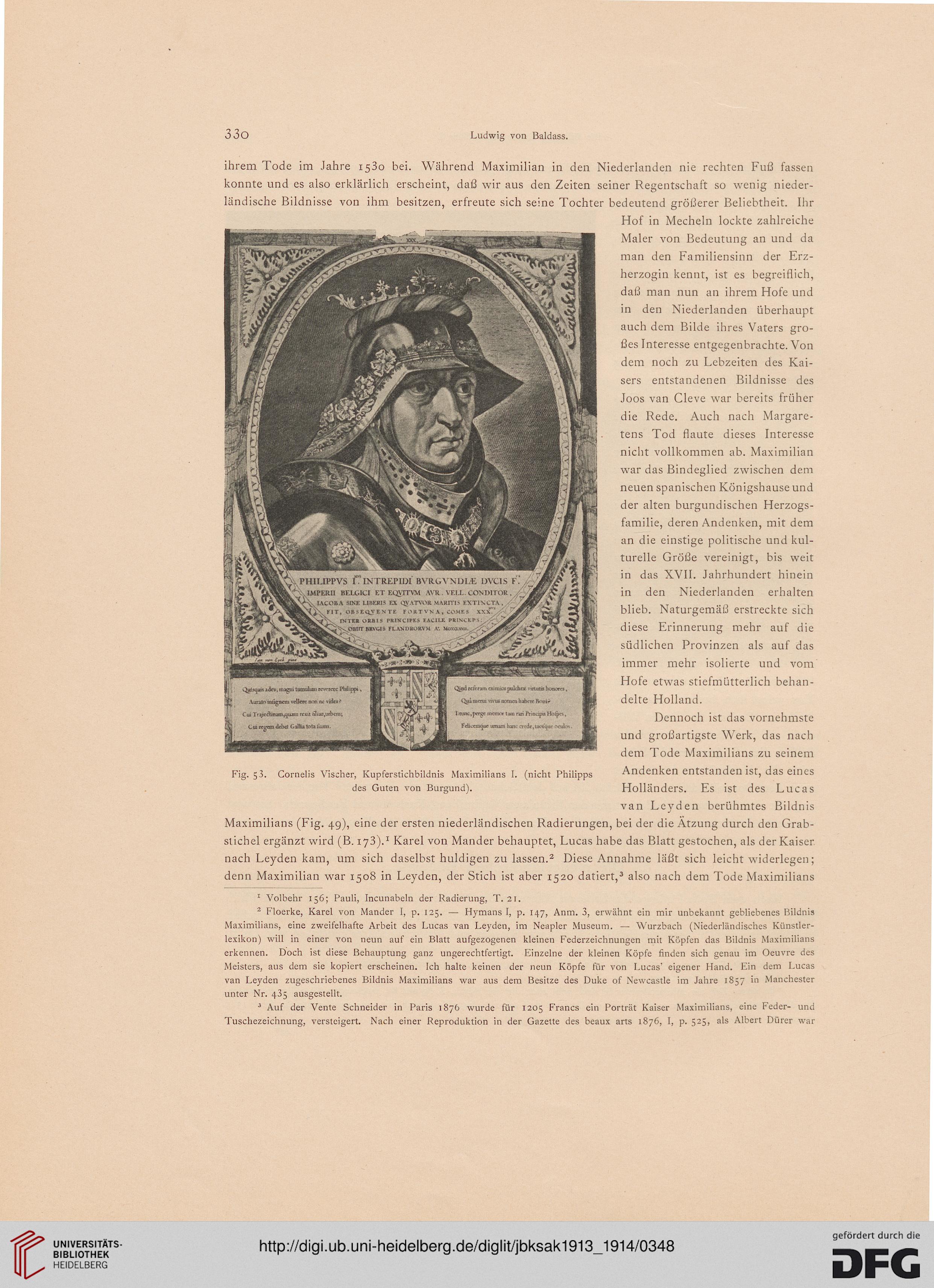

Fig. 5 5. Cornelis Vischer, Kupferstichbildnis Maximilians I. (nicht Philipps

des Guten von Burgund).

Ludwig von Baldass.

ihrem Tode im Jahre 1530 bei. Während Maximilian in den Niederlanden nie rechten Fuß fassen

konnte und es also erklärlich erscheint, daß wir aus den Zeiten seiner Regentschaft so wenig nieder-

ländische Bildnisse von ihm besitzen, erfreute sich seine Tochter bedeutend größerer Beliebtheit. Ihr

Hof in Mecheln lockte zahlreiche

Maler von Bedeutung an und da

man den Familiensinn der Erz-

herzogin kennt, ist es begreiflich,

daß man nun an ihrem Hofe und

in den Niederlanden überhaupt

auch dem Bilde ihres Vaters gro-

ßes Interesse entgegenbrachte. Von

dem noch zu Lebzeiten des Kai-

sers entstandenen Bildnisse des

Joos van Cleve war bereits früher

die Rede. Auch nach Margare-

tens Tod flaute dieses Interesse

nicht vollkommen ab. Maximilian

war das Bindeglied zwischen dem

neuen spanischen Königshause und

der alten burgundischen Herzogs-

familie, deren Andenken, mit dem

an die einstige politische und kul-

turelle Größe vereinigt, bis weit

in das XVII. Jahrhundert hinein

in den Niederlanden erhalten

blieb. Naturgemäß erstreckte sich

diese Erinnerung mehr auf die

südlichen Provinzen als auf das

immer mehr isolierte und vom

Hofe etwas stiefmütterlich behan-

delte Holland.

Dennoch ist das vornehmste

und großartigste Werk, das nach

dem Tode Maximilians zu seinem

Andenken entstanden ist, das eines

Holländers. Es ist des Lucas

van Leyden berühmtes Bildnis

Maximilians (Fig. 49), eine der ersten niederländischen Radierungen, bei der die Ätzung durch den Grab-

stichel ergänzt wird (B. 173).1 Karel von Mander behauptet, Lucas habe das Blatt gestochen, als der Kaiser

nach Leyden kam, um sich daselbst huldigen zu lassen.2 Diese Annahme läßt sich leicht widerlegen;

denn Maximilian war 1508 in Leyden, der Stich ist aber 1520 datiert,3 also nach dem Tode Maximilians

1 Volbehr 156; Pauli, Incunabcln der Radierung, T. 21.

2 Floerke, Karel von Mander [, p. 125. — Hymans I, p. 147, Anm. 3, erwähnt ein mir unbekannt gebliebenes Bildnis

Maximilians, eine zweifelhafte Arbeit des Lucas van Leyden, im Neapler Museum. — Wurzbach (Niederländisches Künstler-

lexikon) will in einer von neun auf ein Blatt aufgezogenen kleinen Federzeichnungen mit Köpfen das Bildnis Maximilians

erkennen. Doch ist diese Behauptung ganz ungerechtfertigt. Einzelne der kleinen Köpfe finden sich genau im Oeuvre des

Meisters, aus dem sie kopiert erscheinen. Ich halte keinen der neun Köpfe für von Lucas' eigener Hand. Ein dem Lucas

van Leyden zugeschriebenes Bildnis Maximilians war aus dem Besitze des Duke of Newcastle im Jahre 1857 in Manchester

unter Nr. 435 ausgestellt.

3 Auf der Vente Schneider in Paris 1876 wurde für 1205 Francs ein Porträt Kaiser Maximilians, eine Feder- und

Tuschezeichnung, versteigert. Nach einer Reproduktion in der Gazette des beaux arts 1876, I, p. 525, als Albert Dürer war

Fig. 5 5. Cornelis Vischer, Kupferstichbildnis Maximilians I. (nicht Philipps

des Guten von Burgund).