334

Ludwig von Baldass.

graphisches Vorbild ist nicht nachweisbar.1 Über die ursprüngliche Bestimmung der Bilder sind wir nicht

orientiert. Wenn Rooses sie in die letzte Schaffensperiode des Rubens von 1535 —1540 setzt, so geschah

dies in Erinnerung an die Dekorationen, die beim feierlichen Einzug des Kardinal-Infanten Ferdinand

in Antwerpen am 17. April i63s aufgestellt wurden und deren Erfindung von Rubens stammt.2 Die

ausgeführten Triumphbögen, Säulengänge etc. sind in den Stichen des Theodor von Thulden auf uns

gekommen. Der Philippsbogen zeigte auf der Vorderseite die Hochzeit Marias von Burgund mit Maxi-

milian, auf der Rückseite die Philipps des Schönen mit Johanna der Wahnsinnigen. Bildnisse von

zwölf Fürsten waren über den Durchblicken. Die Kolossalbilder der thronenden Kaiser Maximilian I.

und Karl V. — die Ausführung soll in den Händen von Cornelis de Vos und Jacob Jordaens gelegen

sein, die Malereien wurden dann von Rubens übergangen — sind auf uns gekommen; sie befinden

sich in der Akademie der bildenden Künste in Wien. Von den beiden thronenden Monarchen ist Karl

zwar ziemlich porträtgetreu dargestellt, aber die Züge Maximilians weichen mit der plumpen Gesichts-

form, den dicken Wangen und den wehenden Haaren von den historischen ab; die krumme Nase und

die starke Unterlippe machen sein Gesicht nur wenig kenntlicher. Gegenüber diesen flüchtigen Werk-

stattarbeiten sind die Bilder der kaiserlichen Galerie ausgeführte eigenhändige Malereien, die in keiner

Beziehung zu den Einzugsdekorationen stehen. Weder kompositioneil noch ikonographisch besteht eine

Ähnlichkeit zwischen beiden Maximiliansbildnissen. Es zwingt uns also kein historischer Grund, die

beiden schönen Tafelbilder so spät zu datieren; mit Recht weist Glück auf den sehr strengen Stil und

die höchst lebhaften Farben hin und setzt die Bilder um 1520 an.3 Rubens hat sie vielleicht zum deko-

rativen Schmuck des eigenen Hauses gemalt.

Mit Rubens schließt in den Niederlanden die Reihe der Maximiliansbildnisse. Wie in Deutschland

und am kaiserlichen Hofe, hört mit der Mitte des XVII. Jahrhunderts das Interesse an der Person des

Kaisers und an seinem Bilde gänzlich auf.4 Erst die Romantik wieder hat sich des letzten Ritters er-

innert und sein Gedächtnis gepflegt.

1 Ein Vergleich des Bildnisses Karls des Kühnen mit einem Rogier van der Weyden zugeschriebenen Porträt im Ber-

liner Museum zeigt uns, wie stark der Typus von Rubens umgebildet wurde. Ebenso ist auch von Maximilian wenig Porträt-

ähnlichkeit mehr geblieben. Ja Cornelis Vischer konnte in seiner bekannten Folge der Grafen von Flandern das Rubens-

sche Bild — obendrein mit der Malerbezeichnung Jan van Eyck — als Porträt Philipps des Guten von Burgund stechen

(Fig. ;3). Die in derselben Folge gestochenen Bildnisse Karls des Kühnen und Maximilians sind nicht nach Rubens. Vischers

Maximilianstich (Fig. 54) erinnert im Typus ein wenig an Francesco Terzios Imagines, obwohl das Gesicht vergröbert, das

Beiwerk aber bereichert wurde. Nun befand sich zwar in der Tat in Rubens' Nachlaß ein Bildnis Philipps des Guten. Aber

ein Blick auf die Züge des Wiener Bildes beweist die Unmöglichkeit, den Dargestellten umzutaufen. Schädelbau, Mund und

Nase erinnern doch noch viel mehr an Maximilian als an Philipp. Das Aussehen dieses Fürsten ist uns durch zwei Gruppen

von Bildnissen überliefert. Von einer dieser Gruppen, wohl der früheren, finden sich Repliken im Brügger Museum, im

Louvre, in Lille und in einem Diptychon bei Agnew in London (Toison d'or-Ausstellung, Nr. i3): der noch ziemlich jugend-

liche Fürst ist mit einem Hute bekleidet. Auf der anderen Gruppe (Prado, Gotha, Antwerpen etc.), die ein Original Rogiers

zum Vorbild hat, ist Philipp barhäuptig und hat bedeutend markantere Züge. Sollte in dem schönen, dem Meister von

Flemalle zugeschriebenen Bildnis der Berliner Galerie nicht doch ein Jugendbildnis des Fürsten zu erkennen sein?

2 Max Rooses, Rubens' Leben und Werke, S. 555 ff. 3 Kunstgeschichtliche Anzeigen, Jahrgang 1905, S. 62.

4 Als einzige mir bekannte Darstellung des XVIII. Jahrhunderts erwähne ich Altomontes Reihe habsburgischer Kaiser-

bilder im Festsaal des Stiftes Kremsmünster.

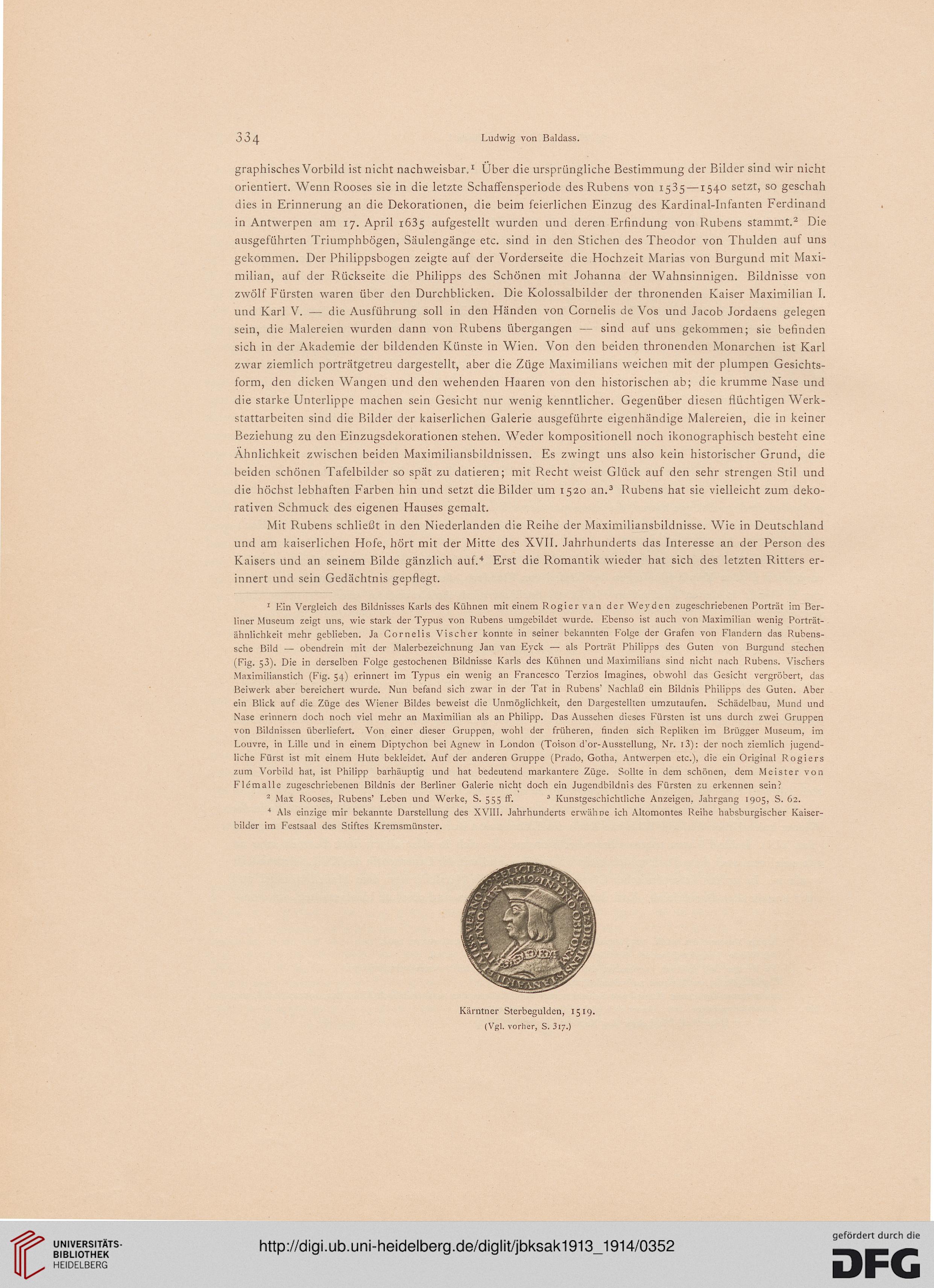

Kärntner Sterbegulden, 1519.

(Vgl. vorher, S.

Ludwig von Baldass.

graphisches Vorbild ist nicht nachweisbar.1 Über die ursprüngliche Bestimmung der Bilder sind wir nicht

orientiert. Wenn Rooses sie in die letzte Schaffensperiode des Rubens von 1535 —1540 setzt, so geschah

dies in Erinnerung an die Dekorationen, die beim feierlichen Einzug des Kardinal-Infanten Ferdinand

in Antwerpen am 17. April i63s aufgestellt wurden und deren Erfindung von Rubens stammt.2 Die

ausgeführten Triumphbögen, Säulengänge etc. sind in den Stichen des Theodor von Thulden auf uns

gekommen. Der Philippsbogen zeigte auf der Vorderseite die Hochzeit Marias von Burgund mit Maxi-

milian, auf der Rückseite die Philipps des Schönen mit Johanna der Wahnsinnigen. Bildnisse von

zwölf Fürsten waren über den Durchblicken. Die Kolossalbilder der thronenden Kaiser Maximilian I.

und Karl V. — die Ausführung soll in den Händen von Cornelis de Vos und Jacob Jordaens gelegen

sein, die Malereien wurden dann von Rubens übergangen — sind auf uns gekommen; sie befinden

sich in der Akademie der bildenden Künste in Wien. Von den beiden thronenden Monarchen ist Karl

zwar ziemlich porträtgetreu dargestellt, aber die Züge Maximilians weichen mit der plumpen Gesichts-

form, den dicken Wangen und den wehenden Haaren von den historischen ab; die krumme Nase und

die starke Unterlippe machen sein Gesicht nur wenig kenntlicher. Gegenüber diesen flüchtigen Werk-

stattarbeiten sind die Bilder der kaiserlichen Galerie ausgeführte eigenhändige Malereien, die in keiner

Beziehung zu den Einzugsdekorationen stehen. Weder kompositioneil noch ikonographisch besteht eine

Ähnlichkeit zwischen beiden Maximiliansbildnissen. Es zwingt uns also kein historischer Grund, die

beiden schönen Tafelbilder so spät zu datieren; mit Recht weist Glück auf den sehr strengen Stil und

die höchst lebhaften Farben hin und setzt die Bilder um 1520 an.3 Rubens hat sie vielleicht zum deko-

rativen Schmuck des eigenen Hauses gemalt.

Mit Rubens schließt in den Niederlanden die Reihe der Maximiliansbildnisse. Wie in Deutschland

und am kaiserlichen Hofe, hört mit der Mitte des XVII. Jahrhunderts das Interesse an der Person des

Kaisers und an seinem Bilde gänzlich auf.4 Erst die Romantik wieder hat sich des letzten Ritters er-

innert und sein Gedächtnis gepflegt.

1 Ein Vergleich des Bildnisses Karls des Kühnen mit einem Rogier van der Weyden zugeschriebenen Porträt im Ber-

liner Museum zeigt uns, wie stark der Typus von Rubens umgebildet wurde. Ebenso ist auch von Maximilian wenig Porträt-

ähnlichkeit mehr geblieben. Ja Cornelis Vischer konnte in seiner bekannten Folge der Grafen von Flandern das Rubens-

sche Bild — obendrein mit der Malerbezeichnung Jan van Eyck — als Porträt Philipps des Guten von Burgund stechen

(Fig. ;3). Die in derselben Folge gestochenen Bildnisse Karls des Kühnen und Maximilians sind nicht nach Rubens. Vischers

Maximilianstich (Fig. 54) erinnert im Typus ein wenig an Francesco Terzios Imagines, obwohl das Gesicht vergröbert, das

Beiwerk aber bereichert wurde. Nun befand sich zwar in der Tat in Rubens' Nachlaß ein Bildnis Philipps des Guten. Aber

ein Blick auf die Züge des Wiener Bildes beweist die Unmöglichkeit, den Dargestellten umzutaufen. Schädelbau, Mund und

Nase erinnern doch noch viel mehr an Maximilian als an Philipp. Das Aussehen dieses Fürsten ist uns durch zwei Gruppen

von Bildnissen überliefert. Von einer dieser Gruppen, wohl der früheren, finden sich Repliken im Brügger Museum, im

Louvre, in Lille und in einem Diptychon bei Agnew in London (Toison d'or-Ausstellung, Nr. i3): der noch ziemlich jugend-

liche Fürst ist mit einem Hute bekleidet. Auf der anderen Gruppe (Prado, Gotha, Antwerpen etc.), die ein Original Rogiers

zum Vorbild hat, ist Philipp barhäuptig und hat bedeutend markantere Züge. Sollte in dem schönen, dem Meister von

Flemalle zugeschriebenen Bildnis der Berliner Galerie nicht doch ein Jugendbildnis des Fürsten zu erkennen sein?

2 Max Rooses, Rubens' Leben und Werke, S. 555 ff. 3 Kunstgeschichtliche Anzeigen, Jahrgang 1905, S. 62.

4 Als einzige mir bekannte Darstellung des XVIII. Jahrhunderts erwähne ich Altomontes Reihe habsburgischer Kaiser-

bilder im Festsaal des Stiftes Kremsmünster.

Kärntner Sterbegulden, 1519.

(Vgl. vorher, S.