Paralipomena aus der Skulpturensammlung des Allerh. Kaiserhauses.

357

um eine Variation des in allen diesen Reliefs angeschlagenen Themas heroischer Liebestreue. Auch

Bewegungsmotiv und psychischer Ausdruck der Frauenfigur decken sich völlig mit den uns schon be-

kannten Stücken.

Eine eigenhändige Arbeit des Antonio ist das im übrigen schöne und empfindungsvolle Stück

wohl nicht, dazu ist das Detail zu schematisch und gleichgiltig ausgeführt; es handelt sich wohl aber-

mals, wie bei einzelnen anderen Stücken unserer Serie, um eine Atelierwiederholung oder eine Nach-

ahmung des Meisterreliefs.

Der englische Katalog schreibt das Stück vermutungsweise dem Baccio Bandinelli zu, auf Grund

des Eurydike («Kleopatra») reliefs, jetzt bei Pierpont Morgan (abgebildet auf Tafel XXII); den wahren

Sachverhalt und den wirklichen Autor kennen wir. Die ebenfalls im englischen Texte (S.47) mitgeteilte

Vermutung Dr. Schubrings, als handle es sich hier um eine deutsche Arbeit im Stile des Peter Ehemann

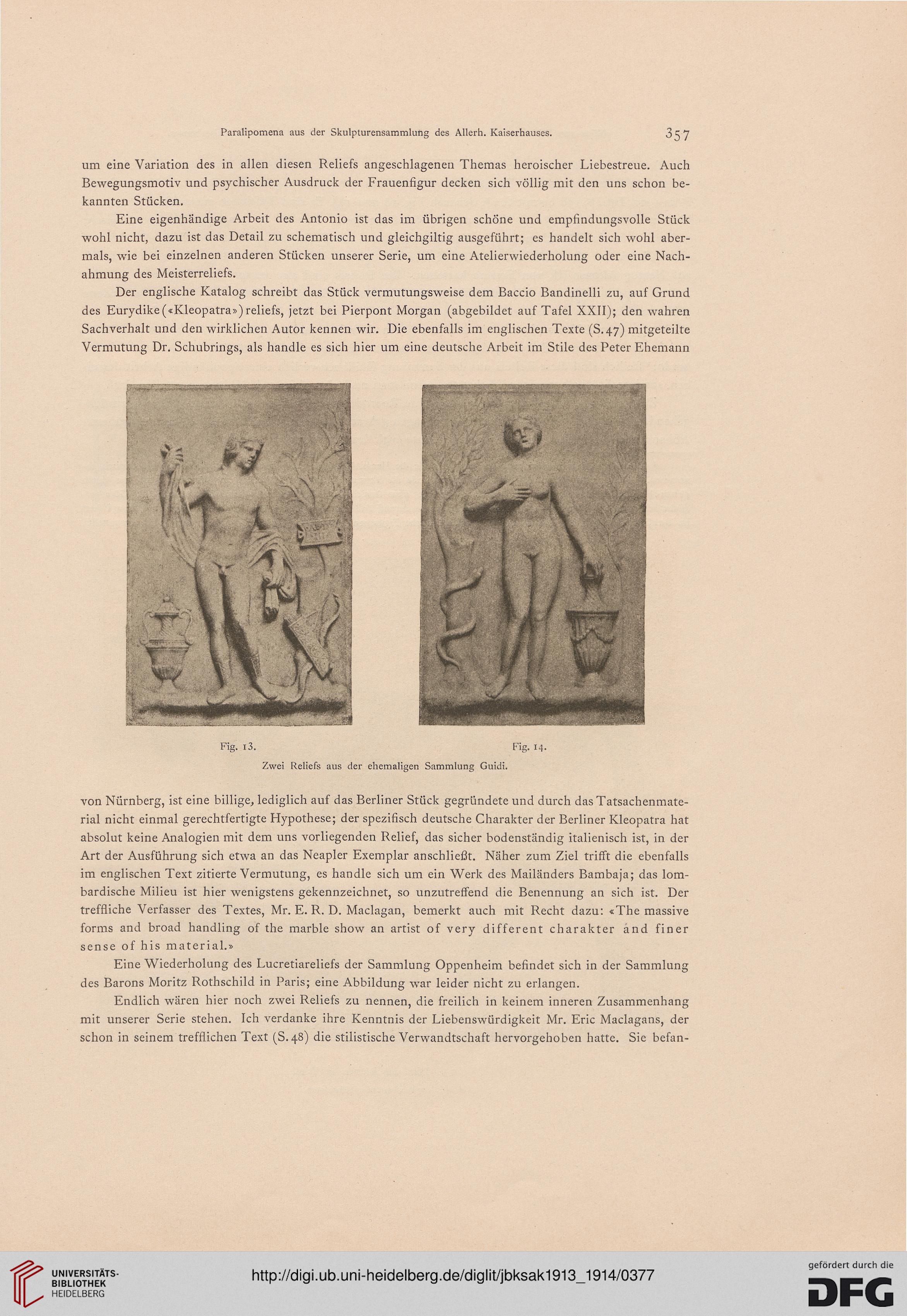

Fig. i3. Fig. 14.

Zwei Reliefs aus der ehemaligen Sammlung Guidi.

von Nürnberg, ist eine billige, lediglich auf das Berliner Stück gegründete und durch das Tatsachenmate-

rial nicht einmal gerechtfertigte Hypothese; der spezifisch deutsche Charakter der Berliner Kleopatra hat

absolut keine Analogien mit dem uns vorliegenden Relief, das sicher bodenständig italienisch ist, in der

Art der Ausführung sich etwa an das Neapler Exemplar anschließt. Näher zum Ziel trifft die ebenfalls

im englischen Text zitierte Vermutung, es handle sich um ein Werk des Mailänders Bambaja; das lom-

bardische Milieu ist hier wenigstens gekennzeichnet, so unzutreffend die Benennung an sich ist. Der

treffliche Verfasser des Textes, Mr. E. R. D. Maclagan, bemerkt auch mit Recht dazu: «The massive

forms and broad handling of the marble show an artist of very different Charakter and finer

sense of his material.»

Eine Wiederholung des Lucretiareliefs der Sammlung Oppenheim befindet sich in der Sammlung

des Barons Moritz Rothschild in Paris; eine Abbildung war leider nicht zu erlangen.

Endlich wären hier noch zwei Reliefs zu nennen, die freilich in keinem inneren Zusammenhang

mit unserer Serie stehen. Ich verdanke ihre Kenntnis der Liebenswürdigkeit Mr. Eric Maclagans, der

schon in seinem trefflichen Text (S.48) die stilistische Verwandtschaft hervorgehoben hatte. Sie befan-

357

um eine Variation des in allen diesen Reliefs angeschlagenen Themas heroischer Liebestreue. Auch

Bewegungsmotiv und psychischer Ausdruck der Frauenfigur decken sich völlig mit den uns schon be-

kannten Stücken.

Eine eigenhändige Arbeit des Antonio ist das im übrigen schöne und empfindungsvolle Stück

wohl nicht, dazu ist das Detail zu schematisch und gleichgiltig ausgeführt; es handelt sich wohl aber-

mals, wie bei einzelnen anderen Stücken unserer Serie, um eine Atelierwiederholung oder eine Nach-

ahmung des Meisterreliefs.

Der englische Katalog schreibt das Stück vermutungsweise dem Baccio Bandinelli zu, auf Grund

des Eurydike («Kleopatra») reliefs, jetzt bei Pierpont Morgan (abgebildet auf Tafel XXII); den wahren

Sachverhalt und den wirklichen Autor kennen wir. Die ebenfalls im englischen Texte (S.47) mitgeteilte

Vermutung Dr. Schubrings, als handle es sich hier um eine deutsche Arbeit im Stile des Peter Ehemann

Fig. i3. Fig. 14.

Zwei Reliefs aus der ehemaligen Sammlung Guidi.

von Nürnberg, ist eine billige, lediglich auf das Berliner Stück gegründete und durch das Tatsachenmate-

rial nicht einmal gerechtfertigte Hypothese; der spezifisch deutsche Charakter der Berliner Kleopatra hat

absolut keine Analogien mit dem uns vorliegenden Relief, das sicher bodenständig italienisch ist, in der

Art der Ausführung sich etwa an das Neapler Exemplar anschließt. Näher zum Ziel trifft die ebenfalls

im englischen Text zitierte Vermutung, es handle sich um ein Werk des Mailänders Bambaja; das lom-

bardische Milieu ist hier wenigstens gekennzeichnet, so unzutreffend die Benennung an sich ist. Der

treffliche Verfasser des Textes, Mr. E. R. D. Maclagan, bemerkt auch mit Recht dazu: «The massive

forms and broad handling of the marble show an artist of very different Charakter and finer

sense of his material.»

Eine Wiederholung des Lucretiareliefs der Sammlung Oppenheim befindet sich in der Sammlung

des Barons Moritz Rothschild in Paris; eine Abbildung war leider nicht zu erlangen.

Endlich wären hier noch zwei Reliefs zu nennen, die freilich in keinem inneren Zusammenhang

mit unserer Serie stehen. Ich verdanke ihre Kenntnis der Liebenswürdigkeit Mr. Eric Maclagans, der

schon in seinem trefflichen Text (S.48) die stilistische Verwandtschaft hervorgehoben hatte. Sie befan-