56

Leo Planiscig.

Vor allem muß nun die Qualität dieser uns hier erhaltenen Reliefs hervorgehoben werden.

Sie sind die Arbeit eines raffinierten Künstlers, der einer Periode höchster Ausbildung angehörte.

Man wird am Anfang des XIV. Jahrhunderts in Venedig oder auf der Terraferma kaum Skulpturen

rinden, die diesen gleichkommen. Und doch gehören sie entwicklungsgemäß jener Richtung an, die

in den vorhergehenden Kapiteln charakterisiert wurde. Der byzantinisch - venezianische Stil am

Ende des Dugento bildet auch hier die Basis, auf der durch eine einheimische Weiterentwicklung

und durch die Wirkung von außen her kommender Einflüsse eine neue Kunst entstand. Die

Skulpturen des Beato Enrico-Sarkophags knüpfen einerseits direkt an die venezianisch-byzantinische

Richtung vor i3oo an, andererseits charakterisiert sie eine Reihe von Einflüssen, die dem hl. Donatus

von Murano oder dem Francesco Dandolo-Sarkophag fern geblieben sind.

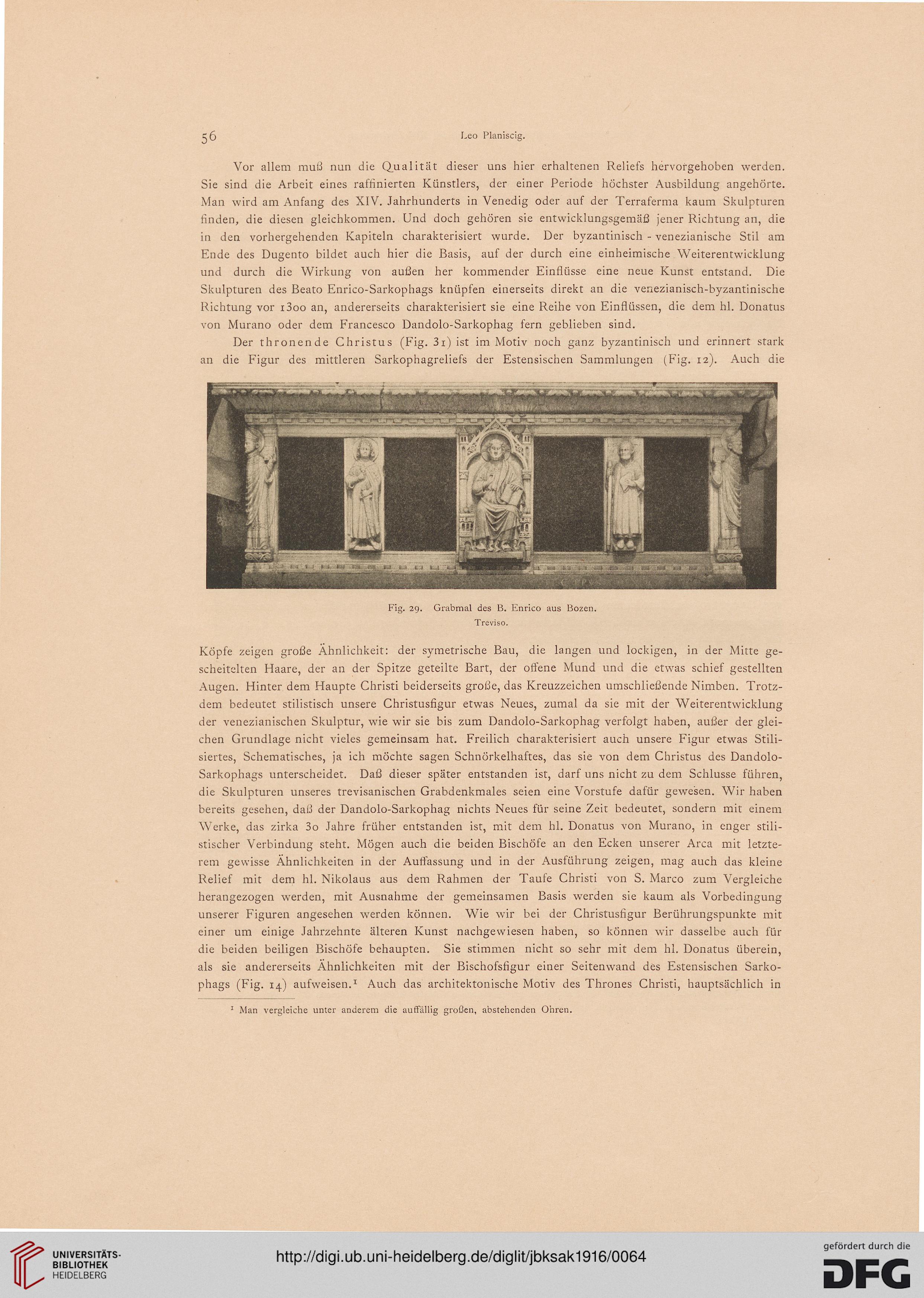

Der thronende Christus (Fig. 3i) ist im Motiv noch ganz byzantinisch und erinnert stark

an die Figur des mittleren Sarkophagreliefs der Estensischen Sammlungen (Fig. 12). Auch die

Fig. 29. Grabmal des B. Enrico aus Bozen.

Treviso.

Köpfe zeigen große Ähnlichkeit: der symetrische Bau, die langen und lockigen, in der Mitte ge-

scheitelten Haare, der an der Spitze geteilte Bart, der offene Mund und die etwas schief gestellten

Augen. Hinter dem Haupte Christi beiderseits große, das Kreuzzeichen umschließende Nimben. Trotz-

dem bedeutet stilistisch unsere Christusfigur etwas Neues, zumal da sie mit der Weiterentwicklung

der venezianischen Skulptur, wie wir sie bis zum Dandolo-Sarkophag verfolgt haben, außer der glei-

chen Grundlage nicht vieles gemeinsam hat. Freilich charakterisiert auch unsere Figur etwas Stili-

siertes, Schematisches, ja ich möchte sagen Schnörkelhaftes, das sie von dem Christus des Dandolo-

Sarkophags unterscheidet. Daß dieser später entstanden ist, darf uns nicht zu dem Schlüsse führen,

die Skulpturen unseres trevisanischen Grabdenkmales seien eine Vorstufe dafür gewesen. Wir haben

bereits gesehen, daß der Dandolo-Sarkophag nichts Neues für seine Zeit bedeutet, sondern mit einem

Werke, das zirka 3o Jahre früher entstanden ist, mit dem hl. Donatus von Murano, in enger stili-

stischer Verbindung steht. Mögen auch die beiden Bischöfe an den Ecken unserer Area mit letzte-

rem gewisse Ähnlichkeiten in der Auffassung und in der Ausführung zeigen, mag auch das kleine

Relief mit dem hl. Nikolaus aus dem Rahmen der Taufe Christi von S. Marco zum Vergleiche

herangezogen werden, mit Ausnahme der gemeinsamen Basis werden sie kaum als Vorbedingung

unserer Figuren angesehen werden können. Wie wir bei der Christusfigur Berührungspunkte mit

einer um einige Jahrzehnte älteren Kunst nachgewiesen haben, so können wir dasselbe auch für

die beiden heiligen Bischöfe behaupten. Sie stimmen nicht so sehr mit dem hl. Donatus überein,

als sie andererseits Ähnlichkeiten mit der Bischofsfigur einer Seitenwand des Estensischen Sarko-

phags (Fig. 14) aufweisen.1 Auch das architektonische Motiv des Thrones Christi, hauptsächlich in

1 Man vergleiche unter anderem die auffällig großen, abstehenden Ohren.

Leo Planiscig.

Vor allem muß nun die Qualität dieser uns hier erhaltenen Reliefs hervorgehoben werden.

Sie sind die Arbeit eines raffinierten Künstlers, der einer Periode höchster Ausbildung angehörte.

Man wird am Anfang des XIV. Jahrhunderts in Venedig oder auf der Terraferma kaum Skulpturen

rinden, die diesen gleichkommen. Und doch gehören sie entwicklungsgemäß jener Richtung an, die

in den vorhergehenden Kapiteln charakterisiert wurde. Der byzantinisch - venezianische Stil am

Ende des Dugento bildet auch hier die Basis, auf der durch eine einheimische Weiterentwicklung

und durch die Wirkung von außen her kommender Einflüsse eine neue Kunst entstand. Die

Skulpturen des Beato Enrico-Sarkophags knüpfen einerseits direkt an die venezianisch-byzantinische

Richtung vor i3oo an, andererseits charakterisiert sie eine Reihe von Einflüssen, die dem hl. Donatus

von Murano oder dem Francesco Dandolo-Sarkophag fern geblieben sind.

Der thronende Christus (Fig. 3i) ist im Motiv noch ganz byzantinisch und erinnert stark

an die Figur des mittleren Sarkophagreliefs der Estensischen Sammlungen (Fig. 12). Auch die

Fig. 29. Grabmal des B. Enrico aus Bozen.

Treviso.

Köpfe zeigen große Ähnlichkeit: der symetrische Bau, die langen und lockigen, in der Mitte ge-

scheitelten Haare, der an der Spitze geteilte Bart, der offene Mund und die etwas schief gestellten

Augen. Hinter dem Haupte Christi beiderseits große, das Kreuzzeichen umschließende Nimben. Trotz-

dem bedeutet stilistisch unsere Christusfigur etwas Neues, zumal da sie mit der Weiterentwicklung

der venezianischen Skulptur, wie wir sie bis zum Dandolo-Sarkophag verfolgt haben, außer der glei-

chen Grundlage nicht vieles gemeinsam hat. Freilich charakterisiert auch unsere Figur etwas Stili-

siertes, Schematisches, ja ich möchte sagen Schnörkelhaftes, das sie von dem Christus des Dandolo-

Sarkophags unterscheidet. Daß dieser später entstanden ist, darf uns nicht zu dem Schlüsse führen,

die Skulpturen unseres trevisanischen Grabdenkmales seien eine Vorstufe dafür gewesen. Wir haben

bereits gesehen, daß der Dandolo-Sarkophag nichts Neues für seine Zeit bedeutet, sondern mit einem

Werke, das zirka 3o Jahre früher entstanden ist, mit dem hl. Donatus von Murano, in enger stili-

stischer Verbindung steht. Mögen auch die beiden Bischöfe an den Ecken unserer Area mit letzte-

rem gewisse Ähnlichkeiten in der Auffassung und in der Ausführung zeigen, mag auch das kleine

Relief mit dem hl. Nikolaus aus dem Rahmen der Taufe Christi von S. Marco zum Vergleiche

herangezogen werden, mit Ausnahme der gemeinsamen Basis werden sie kaum als Vorbedingung

unserer Figuren angesehen werden können. Wie wir bei der Christusfigur Berührungspunkte mit

einer um einige Jahrzehnte älteren Kunst nachgewiesen haben, so können wir dasselbe auch für

die beiden heiligen Bischöfe behaupten. Sie stimmen nicht so sehr mit dem hl. Donatus überein,

als sie andererseits Ähnlichkeiten mit der Bischofsfigur einer Seitenwand des Estensischen Sarko-

phags (Fig. 14) aufweisen.1 Auch das architektonische Motiv des Thrones Christi, hauptsächlich in

1 Man vergleiche unter anderem die auffällig großen, abstehenden Ohren.