72

Leo Planiscig.

schnitt in die Skulptur Venedigs bewirken sollte.1 Von diesen Skulpturen sollten die toskani-

sierenden Denkmäler des Bischofs Castellano in Treviso, des Beato Odorico in Udine, des Duccio

degli Alberti in Venedig abhängig sein? Venturi und Bertaux ignorieren diese Werke. Der ver-

meintliche Einfluß wird nur für die Arbeiten des Andriolo de Sanctis behauptet. Aber in diesem

Falle hätte wenigstens zeitlich das von Venturi so oft erwähnte Einwirken Nino Pisanos besser

gepaßt. Bertaux erfindet einen Schüler Giovannis in der Person jenes Marcus Romanus, der das

Grabmal des Simeone profeta von i3iy in Venedig ausführte.2 Dagegen glaubt Moschetti überhaupt

an keinen toskanischen Einfluß, weder von der Arena-Madonna ausgehend, noch im allgemeinen.

Er spricht aber nur für Padua und ist bestrebt, womöglich alles für paduanisch autochthon zu

erklären. Diese Betrachtungsweise ist kleinlich. Die venezianische Skulptur beschränkt sich gewiß

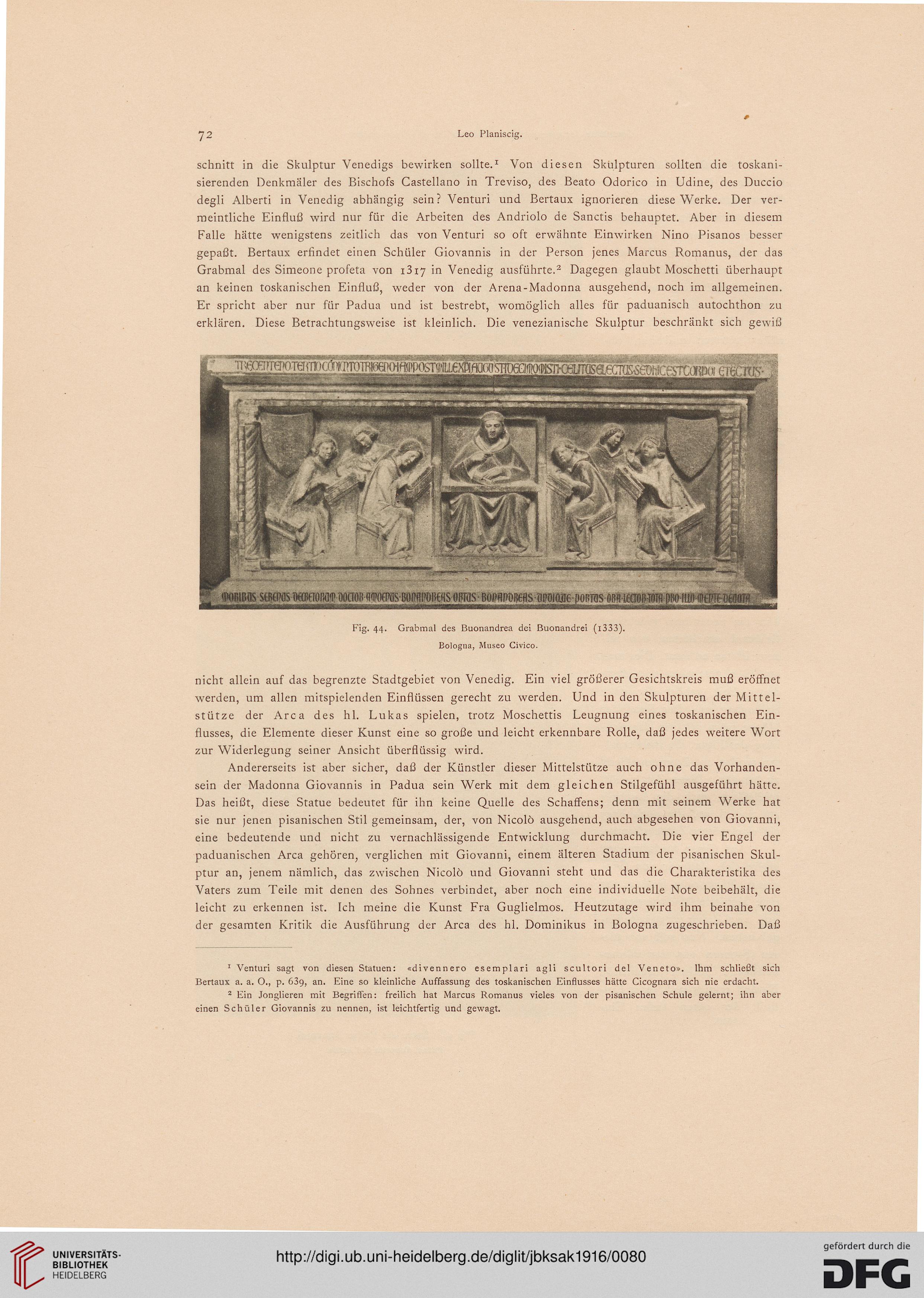

Fig. 44. Grabmal des Buonandrea dei Buonandrei (1333).

Bologna, Museo Civico.

nicht allein auf das begrenzte Stadtgebiet von Venedig. Ein viel größerer Gesichtskreis muß eröffnet

werden, um allen mitspielenden Einflüssen gerecht zu werden. Und in den Skulpturen der Mittel-

stütze der Area des hl. Lukas spielen, trotz Moschettis Leugnung eines toskanischen Ein-

flusses, die Elemente dieser Kunst eine so große und leicht erkennbare Rolle, daß jedes weitere Wort

zur Widerlegung seiner Ansicht überflüssig wird.

Andererseits ist aber sicher, daß der Künstler dieser Mittelstütze auch ohne das Vorhanden-

sein der Madonna Giovannis in Padua sein Werk mit dem gleichen Stilgefühl ausgeführt hätte.

Das heißt, diese Statue bedeutet für ihn keine Quelle des Schaffens; denn mit seinem Werke hat

sie nur jenen pisanischen Stil gemeinsam, der, von Nicolö ausgehend, auch abgesehen von Giovanni,

eine bedeutende und nicht zu vernachlässigende Entwicklung durchmacht. Die vier Engel der

paduanischen Area gehören, verglichen mit Giovanni, einem älteren Stadium der pisanischen Skul-

ptur an, jenem nämlich, das zwischen Nicolö und Giovanni steht und das die Charakteristika des

Vaters zum Teile mit denen des Sohnes verbindet, aber noch eine individuelle Note beibehält, die

leicht zu erkennen ist. Ich meine die Kunst Fra Guglielmos. Heutzutage wird ihm beinahe von

der gesamten Kritik die Ausführung der Area des hl. Dominikus in Bologna zugeschrieben. Daß

1 Venturi sagt von diesen Statuen: «divennero esemplari agli scultori del Veneto». Ihm schließt sich

Bertaux a. a. O., p. 639, an- Eine so kleinliche Auffassung des toskanischen Einflusses hätte Cicognara sich nie erdacht.

2 Ein Jonglieren mit Begriffen: freilich hat Marcus Romanus vieles von der pisanischen Schule gelernt; ihn aber

einen Schüler Giovannis zu nennen, ist leichtfertig und gewagt.

Leo Planiscig.

schnitt in die Skulptur Venedigs bewirken sollte.1 Von diesen Skulpturen sollten die toskani-

sierenden Denkmäler des Bischofs Castellano in Treviso, des Beato Odorico in Udine, des Duccio

degli Alberti in Venedig abhängig sein? Venturi und Bertaux ignorieren diese Werke. Der ver-

meintliche Einfluß wird nur für die Arbeiten des Andriolo de Sanctis behauptet. Aber in diesem

Falle hätte wenigstens zeitlich das von Venturi so oft erwähnte Einwirken Nino Pisanos besser

gepaßt. Bertaux erfindet einen Schüler Giovannis in der Person jenes Marcus Romanus, der das

Grabmal des Simeone profeta von i3iy in Venedig ausführte.2 Dagegen glaubt Moschetti überhaupt

an keinen toskanischen Einfluß, weder von der Arena-Madonna ausgehend, noch im allgemeinen.

Er spricht aber nur für Padua und ist bestrebt, womöglich alles für paduanisch autochthon zu

erklären. Diese Betrachtungsweise ist kleinlich. Die venezianische Skulptur beschränkt sich gewiß

Fig. 44. Grabmal des Buonandrea dei Buonandrei (1333).

Bologna, Museo Civico.

nicht allein auf das begrenzte Stadtgebiet von Venedig. Ein viel größerer Gesichtskreis muß eröffnet

werden, um allen mitspielenden Einflüssen gerecht zu werden. Und in den Skulpturen der Mittel-

stütze der Area des hl. Lukas spielen, trotz Moschettis Leugnung eines toskanischen Ein-

flusses, die Elemente dieser Kunst eine so große und leicht erkennbare Rolle, daß jedes weitere Wort

zur Widerlegung seiner Ansicht überflüssig wird.

Andererseits ist aber sicher, daß der Künstler dieser Mittelstütze auch ohne das Vorhanden-

sein der Madonna Giovannis in Padua sein Werk mit dem gleichen Stilgefühl ausgeführt hätte.

Das heißt, diese Statue bedeutet für ihn keine Quelle des Schaffens; denn mit seinem Werke hat

sie nur jenen pisanischen Stil gemeinsam, der, von Nicolö ausgehend, auch abgesehen von Giovanni,

eine bedeutende und nicht zu vernachlässigende Entwicklung durchmacht. Die vier Engel der

paduanischen Area gehören, verglichen mit Giovanni, einem älteren Stadium der pisanischen Skul-

ptur an, jenem nämlich, das zwischen Nicolö und Giovanni steht und das die Charakteristika des

Vaters zum Teile mit denen des Sohnes verbindet, aber noch eine individuelle Note beibehält, die

leicht zu erkennen ist. Ich meine die Kunst Fra Guglielmos. Heutzutage wird ihm beinahe von

der gesamten Kritik die Ausführung der Area des hl. Dominikus in Bologna zugeschrieben. Daß

1 Venturi sagt von diesen Statuen: «divennero esemplari agli scultori del Veneto». Ihm schließt sich

Bertaux a. a. O., p. 639, an- Eine so kleinliche Auffassung des toskanischen Einflusses hätte Cicognara sich nie erdacht.

2 Ein Jonglieren mit Begriffen: freilich hat Marcus Romanus vieles von der pisanischen Schule gelernt; ihn aber

einen Schüler Giovannis zu nennen, ist leichtfertig und gewagt.