148

DIE KELTISCH-RÖMISCHE SIEDLUNG VON WALLENDORF: FORSCHUNGSGESCHICHTE

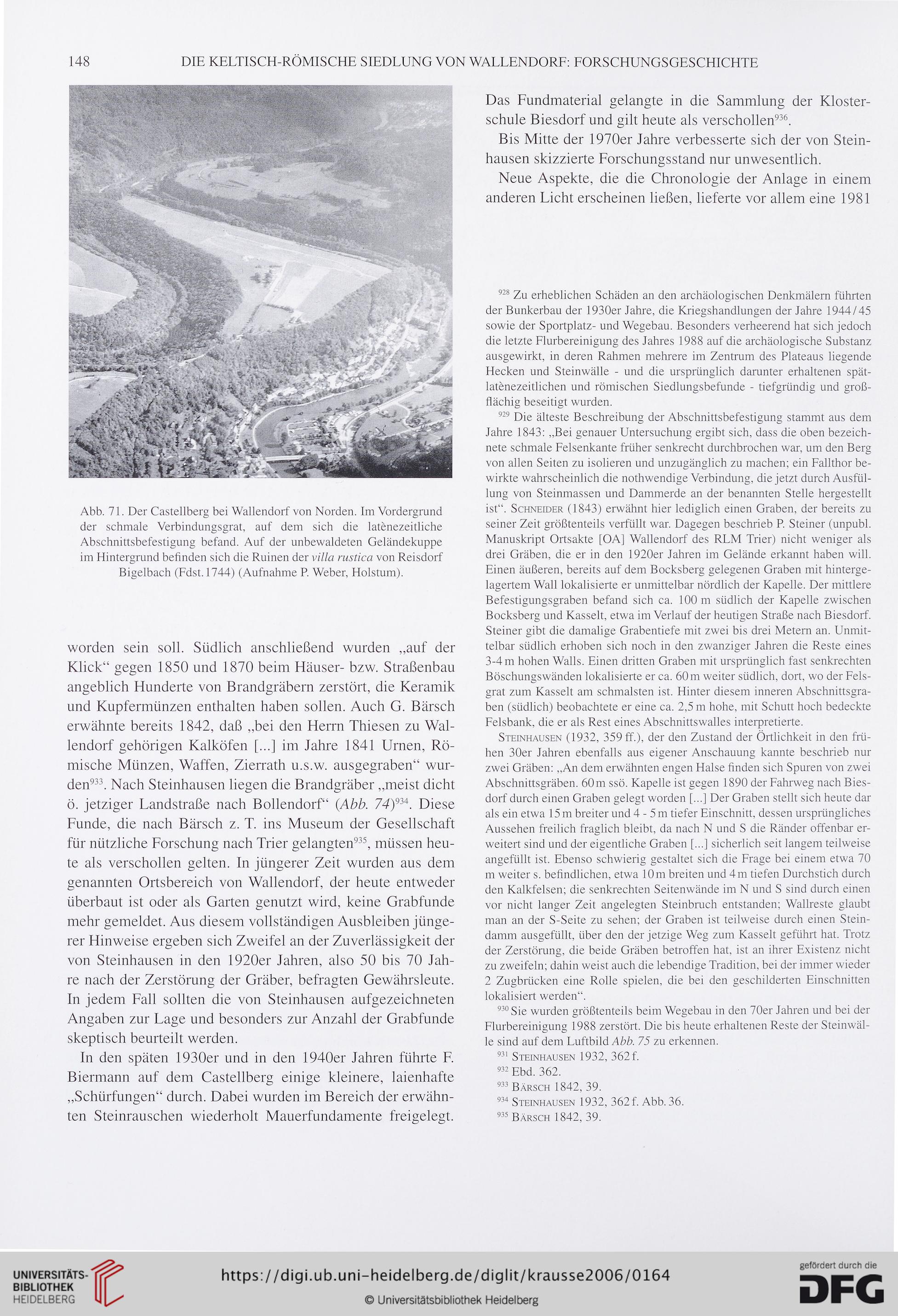

Abb. 71. Der Castellberg bei Wallendorf von Norden. Im Vordergrund

der schmale Verbindungsgrat, auf dem sich die latenezeitliche

Abschnittsbefestigung befand. Auf der unbewaldeten Geländekuppe

im Hintergrund befinden sich die Ruinen der villa rustica von Reisdorf

Bigelbach (Fdst. 1744) (Aufnahme R Weber, Holstum).

worden sein soll. Südlich anschließend wurden „auf der

Klick“ gegen 1850 und 1870 beim Häuser- bzw. Straßenbau

angeblich Hunderte von Brandgräbern zerstört, die Keramik

und Kupfermünzen enthalten haben sollen. Auch G. Bärsch

erwähnte bereits 1842, daß „bei den Herrn Thiesen zu Wal-

lendorf gehörigen Kalkofen [...] im Jahre 1841 Urnen, Rö-

mische Münzen, Waffen, Zierrath u.s.w. ausgegraben“ wur-

den933. Nach Steinhausen liegen die Brandgräber „meist dicht

ö. jetziger Landstraße nach Bollendorf“ {Abb. 74)™. Diese

Funde, die nach Bärsch z. T. ins Museum der Gesellschaft

für nützliche Forschung nach Trier gelangten935, müssen heu-

te als verschollen gelten. In jüngerer Zeit wurden aus dem

genannten Ortsbereich von Wallendorf, der heute entweder

überbaut ist oder als Garten genutzt wird, keine Grabfunde

mehr gemeldet. Aus diesem vollständigen Ausbleiben jünge-

rer Hinweise ergeben sich Zweifel an der Zuverlässigkeit der

von Steinhausen in den 1920er Jahren, also 50 bis 70 Jah-

re nach der Zerstörung der Gräber, befragten Gewährsleute.

In jedem Fall sollten die von Steinhausen aufgezeichneten

Angaben zur Lage und besonders zur Anzahl der Grabfunde

skeptisch beurteilt werden.

In den späten 1930er und in den 1940er Jahren führte F.

Biermann auf dem Castellberg einige kleinere, laienhafte

„Schürfungen“ durch. Dabei wurden im Bereich der erwähn-

ten Steinrauschen wiederholt Mauerfundamente freigelegt.

Das Fundmaterial gelangte in die Sammlung der Kloster-

schule Biesdorf und gilt heute als verschollen936.

Bis Mitte der 1970er Jahre verbesserte sich der von Stein-

hausen skizzierte Forschungsstand nur unwesentlich.

Neue Aspekte, die die Chronologie der Anlage in einem

anderen Licht erscheinen ließen, lieferte vor allem eine 1981

928 Zu erheblichen Schäden an den archäologischen Denkmälern führten

der Bunkerbau der 1930er Jahre, die Kriegshandlungen der Jahre 1944/45

sowie der Sportplatz- und Wegebau. Besonders verheerend hat sich jedoch

die letzte Flurbereinigung des Jahres 1988 auf die archäologische Substanz

ausgewirkt, in deren Rahmen mehrere im Zentrum des Plateaus liegende

Hecken und Steinwälle - und die ursprünglich darunter erhaltenen spät-

latenezeitlichen und römischen Siedlungsbefunde - tiefgründig und groß-

flächig beseitigt wurden.

929 Die älteste Beschreibung der Abschnittsbefestigung stammt aus dem

Jahre 1843: „Bei genauer Untersuchung ergibt sich, dass die oben bezeich-

nete schmale Felsenkante früher senkrecht durchbrochen war, um den Berg

von allen Seiten zu isolieren und unzugänglich zu machen; ein Fallthor be-

wirkte wahrscheinlich die nothwendige Verbindung, die jetzt durch Ausfül-

lung von Steinmassen und Dammerde an der benannten Stelle hergestellt

ist“. Schneider (1843) erwähnt hier lediglich einen Graben, der bereits zu

seiner Zeit größtenteils verfüllt war. Dagegen beschrieb P. Steiner (unpubl.

Manuskript Ortsakte [OA] Wallendorf des RLM Trier) nicht weniger als

drei Gräben, die er in den 1920er Jahren im Gelände erkannt haben will.

Einen äußeren, bereits auf dem Bocksberg gelegenen Graben mit hinterge-

lagertem Wall lokalisierte er unmittelbar nördlich der Kapelle. Der mittlere

Befestigungsgraben befand sich ca. 100 m südlich der Kapelle zwischen

Bocksberg und Kasselt, etwa im Verlauf der heutigen Straße nach Biesdorf.

Steiner gibt die damalige Grabentiefe mit zwei bis drei Metern an. Unmit-

telbar südlich erhoben sich noch in den zwanziger Jahren die Reste eines

3-4 m hohen Walls. Einen dritten Graben mit ursprünglich fast senkrechten

Böschungswänden lokalisierte er ca. 60 m weiter südlich, dort, wo der Fels-

grat zum Kasselt am schmälsten ist. Hinter diesem inneren Abschnittsgra-

ben (südlich) beobachtete er eine ca. 2,5 m hohe, mit Schutt hoch bedeckte

Felsbank, die er als Rest eines Abschnittswalles interpretierte.

Steinhausen (1932, 359 ff.), der den Zustand der Örtlichkeit in den frü-

hen 30er Jahren ebenfalls aus eigener Anschauung kannte beschrieb nur

zwei Gräben: „An dem erwähnten engen Halse finden sich Spuren von zwei

Abschnittsgräben. 60 m ssö. Kapelle ist gegen 1890 der Fahrweg nach Bies-

dorf durch einen Graben gelegt worden [...] Der Graben stellt sich heute dar

als ein etwa 15 m breiter und 4 - 5 m tiefer Einschnitt, dessen ursprüngliches

Aussehen freilich fraglich bleibt, da nach N und S die Ränder offenbar er-

weitert sind und der eigentliche Graben [...] sicherlich seit langem teilweise

angefüllt ist. Ebenso schwierig gestaltet sich die Frage bei einem etwa 70

m weiter s. befindlichen, etwa 10 m breiten und 4 m tiefen Durchstich durch

den Kalkfelsen; die senkrechten Seitenwände im N und S sind durch einen

vor nicht langer Zeit angelegten Steinbruch entstanden; Wallreste glaubt

man an der S-Seite zu sehen; der Graben ist teilweise durch einen Stein-

damm ausgefüllt, über den der jetzige Weg zum Kasselt geführt hat. Trotz

der Zerstörung, die beide Gräben betroffen hat, ist an ihrer Existenz nicht

zu zweifeln; dahin weist auch die lebendige Tradition, bei der immer wieder

2 Zugbrücken eine Rolle spielen, die bei den geschilderten Einschnitten

lokalisiert werden“.

930 Sie wurden größtenteils beim Wegebau in den 70er Jahren und bei der

Flurbereinigung 1988 zerstört. Die bis heute erhaltenen Reste der Steinwäl-

le sind auf dem Luftbild Abb. 75 zu erkennen.

931 Steinhausen 1932, 362 f.

932 Ebd. 362.

933 Bärsch 1842, 39.

934 Steinhausen 1932, 362 f. Abb. 36.

935 Barsch 1842, 39.

DIE KELTISCH-RÖMISCHE SIEDLUNG VON WALLENDORF: FORSCHUNGSGESCHICHTE

Abb. 71. Der Castellberg bei Wallendorf von Norden. Im Vordergrund

der schmale Verbindungsgrat, auf dem sich die latenezeitliche

Abschnittsbefestigung befand. Auf der unbewaldeten Geländekuppe

im Hintergrund befinden sich die Ruinen der villa rustica von Reisdorf

Bigelbach (Fdst. 1744) (Aufnahme R Weber, Holstum).

worden sein soll. Südlich anschließend wurden „auf der

Klick“ gegen 1850 und 1870 beim Häuser- bzw. Straßenbau

angeblich Hunderte von Brandgräbern zerstört, die Keramik

und Kupfermünzen enthalten haben sollen. Auch G. Bärsch

erwähnte bereits 1842, daß „bei den Herrn Thiesen zu Wal-

lendorf gehörigen Kalkofen [...] im Jahre 1841 Urnen, Rö-

mische Münzen, Waffen, Zierrath u.s.w. ausgegraben“ wur-

den933. Nach Steinhausen liegen die Brandgräber „meist dicht

ö. jetziger Landstraße nach Bollendorf“ {Abb. 74)™. Diese

Funde, die nach Bärsch z. T. ins Museum der Gesellschaft

für nützliche Forschung nach Trier gelangten935, müssen heu-

te als verschollen gelten. In jüngerer Zeit wurden aus dem

genannten Ortsbereich von Wallendorf, der heute entweder

überbaut ist oder als Garten genutzt wird, keine Grabfunde

mehr gemeldet. Aus diesem vollständigen Ausbleiben jünge-

rer Hinweise ergeben sich Zweifel an der Zuverlässigkeit der

von Steinhausen in den 1920er Jahren, also 50 bis 70 Jah-

re nach der Zerstörung der Gräber, befragten Gewährsleute.

In jedem Fall sollten die von Steinhausen aufgezeichneten

Angaben zur Lage und besonders zur Anzahl der Grabfunde

skeptisch beurteilt werden.

In den späten 1930er und in den 1940er Jahren führte F.

Biermann auf dem Castellberg einige kleinere, laienhafte

„Schürfungen“ durch. Dabei wurden im Bereich der erwähn-

ten Steinrauschen wiederholt Mauerfundamente freigelegt.

Das Fundmaterial gelangte in die Sammlung der Kloster-

schule Biesdorf und gilt heute als verschollen936.

Bis Mitte der 1970er Jahre verbesserte sich der von Stein-

hausen skizzierte Forschungsstand nur unwesentlich.

Neue Aspekte, die die Chronologie der Anlage in einem

anderen Licht erscheinen ließen, lieferte vor allem eine 1981

928 Zu erheblichen Schäden an den archäologischen Denkmälern führten

der Bunkerbau der 1930er Jahre, die Kriegshandlungen der Jahre 1944/45

sowie der Sportplatz- und Wegebau. Besonders verheerend hat sich jedoch

die letzte Flurbereinigung des Jahres 1988 auf die archäologische Substanz

ausgewirkt, in deren Rahmen mehrere im Zentrum des Plateaus liegende

Hecken und Steinwälle - und die ursprünglich darunter erhaltenen spät-

latenezeitlichen und römischen Siedlungsbefunde - tiefgründig und groß-

flächig beseitigt wurden.

929 Die älteste Beschreibung der Abschnittsbefestigung stammt aus dem

Jahre 1843: „Bei genauer Untersuchung ergibt sich, dass die oben bezeich-

nete schmale Felsenkante früher senkrecht durchbrochen war, um den Berg

von allen Seiten zu isolieren und unzugänglich zu machen; ein Fallthor be-

wirkte wahrscheinlich die nothwendige Verbindung, die jetzt durch Ausfül-

lung von Steinmassen und Dammerde an der benannten Stelle hergestellt

ist“. Schneider (1843) erwähnt hier lediglich einen Graben, der bereits zu

seiner Zeit größtenteils verfüllt war. Dagegen beschrieb P. Steiner (unpubl.

Manuskript Ortsakte [OA] Wallendorf des RLM Trier) nicht weniger als

drei Gräben, die er in den 1920er Jahren im Gelände erkannt haben will.

Einen äußeren, bereits auf dem Bocksberg gelegenen Graben mit hinterge-

lagertem Wall lokalisierte er unmittelbar nördlich der Kapelle. Der mittlere

Befestigungsgraben befand sich ca. 100 m südlich der Kapelle zwischen

Bocksberg und Kasselt, etwa im Verlauf der heutigen Straße nach Biesdorf.

Steiner gibt die damalige Grabentiefe mit zwei bis drei Metern an. Unmit-

telbar südlich erhoben sich noch in den zwanziger Jahren die Reste eines

3-4 m hohen Walls. Einen dritten Graben mit ursprünglich fast senkrechten

Böschungswänden lokalisierte er ca. 60 m weiter südlich, dort, wo der Fels-

grat zum Kasselt am schmälsten ist. Hinter diesem inneren Abschnittsgra-

ben (südlich) beobachtete er eine ca. 2,5 m hohe, mit Schutt hoch bedeckte

Felsbank, die er als Rest eines Abschnittswalles interpretierte.

Steinhausen (1932, 359 ff.), der den Zustand der Örtlichkeit in den frü-

hen 30er Jahren ebenfalls aus eigener Anschauung kannte beschrieb nur

zwei Gräben: „An dem erwähnten engen Halse finden sich Spuren von zwei

Abschnittsgräben. 60 m ssö. Kapelle ist gegen 1890 der Fahrweg nach Bies-

dorf durch einen Graben gelegt worden [...] Der Graben stellt sich heute dar

als ein etwa 15 m breiter und 4 - 5 m tiefer Einschnitt, dessen ursprüngliches

Aussehen freilich fraglich bleibt, da nach N und S die Ränder offenbar er-

weitert sind und der eigentliche Graben [...] sicherlich seit langem teilweise

angefüllt ist. Ebenso schwierig gestaltet sich die Frage bei einem etwa 70

m weiter s. befindlichen, etwa 10 m breiten und 4 m tiefen Durchstich durch

den Kalkfelsen; die senkrechten Seitenwände im N und S sind durch einen

vor nicht langer Zeit angelegten Steinbruch entstanden; Wallreste glaubt

man an der S-Seite zu sehen; der Graben ist teilweise durch einen Stein-

damm ausgefüllt, über den der jetzige Weg zum Kasselt geführt hat. Trotz

der Zerstörung, die beide Gräben betroffen hat, ist an ihrer Existenz nicht

zu zweifeln; dahin weist auch die lebendige Tradition, bei der immer wieder

2 Zugbrücken eine Rolle spielen, die bei den geschilderten Einschnitten

lokalisiert werden“.

930 Sie wurden größtenteils beim Wegebau in den 70er Jahren und bei der

Flurbereinigung 1988 zerstört. Die bis heute erhaltenen Reste der Steinwäl-

le sind auf dem Luftbild Abb. 75 zu erkennen.

931 Steinhausen 1932, 362 f.

932 Ebd. 362.

933 Bärsch 1842, 39.

934 Steinhausen 1932, 362 f. Abb. 36.

935 Barsch 1842, 39.