Renaissance bildete, kommt

stilistisch dem Formenschatz des

Eisenschnittes am nächsten,

hinter dem Gberflächendekor

tritt die Vielseitigkeit der Ge-

staltung des schmiedeeisernen

Gerätes — sei es Türgriff

oder Beschläg — während der

Hauptentwicklung der deut-

schen Renaissance zurück. Erst

die Zeit um (öoo bevorzugt

wieder die Schmiedetechnik

als solche, namentlich bei Tür-

und Fenstergittern. Beson-

ders beliebt werden neben

Durchsteckarbeiten — ver-

kreuzten, gebogenen oder

spiralig gewundenen Stäben

— geschweißte Blumen aus

einzelnen Volutenmotiven

und Trichterspiralen, wie sie

etwa das Nürnberger und

Augsburger Schmiedehand-

werk der Spätrenaissance

zeigt. Eine der reichsten Ar-

beiten dieser Art ist das Gitter

am Grabmal Kaiser Maxi-

milians l. (um (572 vollen-

det) in Innsbruck. Interes-

sant namentlich als eines der

ältesten Beispiele, wo der

Aünstler den Laubwerkdekor

in vollplastischer Verarbei-

tung — das Leitmotiv des

(7. und (8. Jahrhunderts —

für die Ausschmückung seiner

Arbeit stärker heranzieht.

Mit dem (7. Jahrhundert

geht die Atz- und Schneide-

arbeit zusammen mit der

kunstgewerblichen Verarbei-

tung des Stahls überhaupt

bedeutend zurück. Das bild-

nerische Interesse wendet sich

wieder der Lisen- und

Blechsch-miedekunst zu.

Statt Harnisch und Helm ist

jetzt für den Eisenkünstler Tür

und Gitter Hauptgegenstand

seiner Arbeit. Süddeutschland

steht auch hier voran. Na-

mentlich Österreich — etwa

bie prachtvollen Gitter in St.

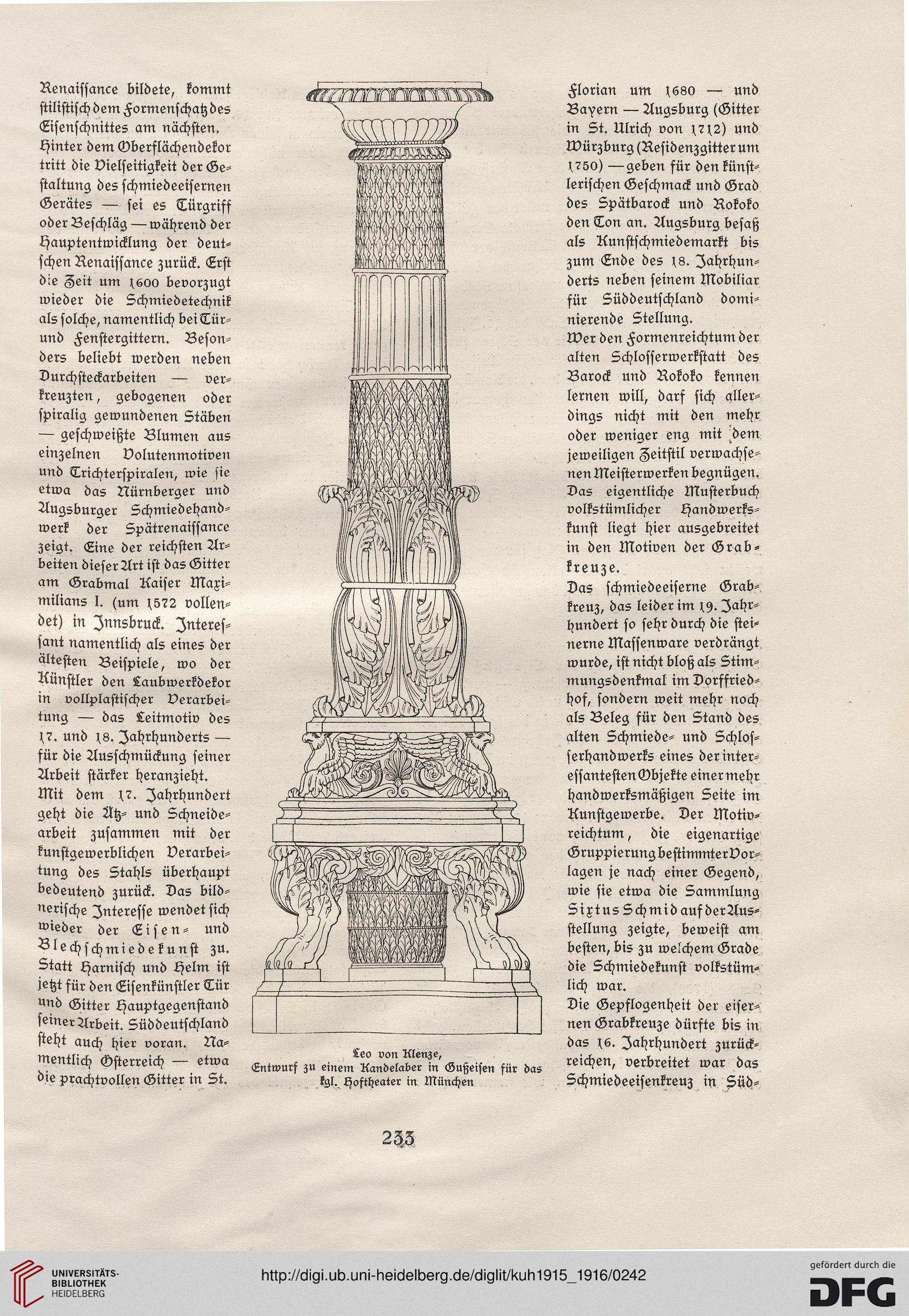

Leo von Klenze,

Entwurf zu einem Kandelaber in Gußeisen für das

kgl. kfoftheater in. München

Florian um (680 — und

Bayern — Augsburg (Gitter

in St. Ulrich von (7(2) und

Würzburg (Residenzgitter uni

(750) —geben für den künst-

lerischen Geschmack und Grad

des Spätbarock und Rokoko

den Ton an. Augsburg besaß

als Kunstschmiedemarkt bis

zum Ende des (8. Jahrhun-

derts neben seinem Mobiliar

für Süddeutschland domi-

nierende Stellung,

wer den Formenreichtum der

alten Schlosserwerkstatt des

Barock und Rokoko kennen

lernen will, darf sich aller-

dings nicht mit den mehr

oder weniger eng mit chem

jeweiligen Jeitstil verwachse-

nen Meisterwerken begnügen.

Das eigentliche Musterbuch

volkstümlicher Handwerks-

kunst liegt hier ausgebreitet

in den Motiven der Grab-

kreuze.

Das schmiedeeiserne Grab-

kreuz, das leider im (y. Jahr-

hundert so sehr durch die stei-

nerne Massenware verdrängt

wurde, ist nicht bloß als Stim-

mungsdenkmal im Dorffried-

hof, sondern weit mehr noch

als Beleg für den Stand des

alten Schmiede- und Schlos-

serhandwerks eines der inter-

essantesten Objekte einer mehr

handwerksmäßigen Seite im

Kunstgewerbe. Der Motiv-

reichtum , die eigenartige

Gruppierung bestimmtervor-

lagen je nach einer Gegend,

wie sie etwa die Sammlung

Sixtus SchmidaufderAus-

stellung zeigte, beweist am

besten, bis zu welchem Grade

die Schmiedekunst volkstüm-

lich war.

Die Gepflogenheit der eiser-

nen Grabkreuze dürfte bis in

das (6. Jahrhundert zurück-

reichen, verbreitet war das

Schmiedeeisenkreuz in Süd-

stilistisch dem Formenschatz des

Eisenschnittes am nächsten,

hinter dem Gberflächendekor

tritt die Vielseitigkeit der Ge-

staltung des schmiedeeisernen

Gerätes — sei es Türgriff

oder Beschläg — während der

Hauptentwicklung der deut-

schen Renaissance zurück. Erst

die Zeit um (öoo bevorzugt

wieder die Schmiedetechnik

als solche, namentlich bei Tür-

und Fenstergittern. Beson-

ders beliebt werden neben

Durchsteckarbeiten — ver-

kreuzten, gebogenen oder

spiralig gewundenen Stäben

— geschweißte Blumen aus

einzelnen Volutenmotiven

und Trichterspiralen, wie sie

etwa das Nürnberger und

Augsburger Schmiedehand-

werk der Spätrenaissance

zeigt. Eine der reichsten Ar-

beiten dieser Art ist das Gitter

am Grabmal Kaiser Maxi-

milians l. (um (572 vollen-

det) in Innsbruck. Interes-

sant namentlich als eines der

ältesten Beispiele, wo der

Aünstler den Laubwerkdekor

in vollplastischer Verarbei-

tung — das Leitmotiv des

(7. und (8. Jahrhunderts —

für die Ausschmückung seiner

Arbeit stärker heranzieht.

Mit dem (7. Jahrhundert

geht die Atz- und Schneide-

arbeit zusammen mit der

kunstgewerblichen Verarbei-

tung des Stahls überhaupt

bedeutend zurück. Das bild-

nerische Interesse wendet sich

wieder der Lisen- und

Blechsch-miedekunst zu.

Statt Harnisch und Helm ist

jetzt für den Eisenkünstler Tür

und Gitter Hauptgegenstand

seiner Arbeit. Süddeutschland

steht auch hier voran. Na-

mentlich Österreich — etwa

bie prachtvollen Gitter in St.

Leo von Klenze,

Entwurf zu einem Kandelaber in Gußeisen für das

kgl. kfoftheater in. München

Florian um (680 — und

Bayern — Augsburg (Gitter

in St. Ulrich von (7(2) und

Würzburg (Residenzgitter uni

(750) —geben für den künst-

lerischen Geschmack und Grad

des Spätbarock und Rokoko

den Ton an. Augsburg besaß

als Kunstschmiedemarkt bis

zum Ende des (8. Jahrhun-

derts neben seinem Mobiliar

für Süddeutschland domi-

nierende Stellung,

wer den Formenreichtum der

alten Schlosserwerkstatt des

Barock und Rokoko kennen

lernen will, darf sich aller-

dings nicht mit den mehr

oder weniger eng mit chem

jeweiligen Jeitstil verwachse-

nen Meisterwerken begnügen.

Das eigentliche Musterbuch

volkstümlicher Handwerks-

kunst liegt hier ausgebreitet

in den Motiven der Grab-

kreuze.

Das schmiedeeiserne Grab-

kreuz, das leider im (y. Jahr-

hundert so sehr durch die stei-

nerne Massenware verdrängt

wurde, ist nicht bloß als Stim-

mungsdenkmal im Dorffried-

hof, sondern weit mehr noch

als Beleg für den Stand des

alten Schmiede- und Schlos-

serhandwerks eines der inter-

essantesten Objekte einer mehr

handwerksmäßigen Seite im

Kunstgewerbe. Der Motiv-

reichtum , die eigenartige

Gruppierung bestimmtervor-

lagen je nach einer Gegend,

wie sie etwa die Sammlung

Sixtus SchmidaufderAus-

stellung zeigte, beweist am

besten, bis zu welchem Grade

die Schmiedekunst volkstüm-

lich war.

Die Gepflogenheit der eiser-

nen Grabkreuze dürfte bis in

das (6. Jahrhundert zurück-

reichen, verbreitet war das

Schmiedeeisenkreuz in Süd-