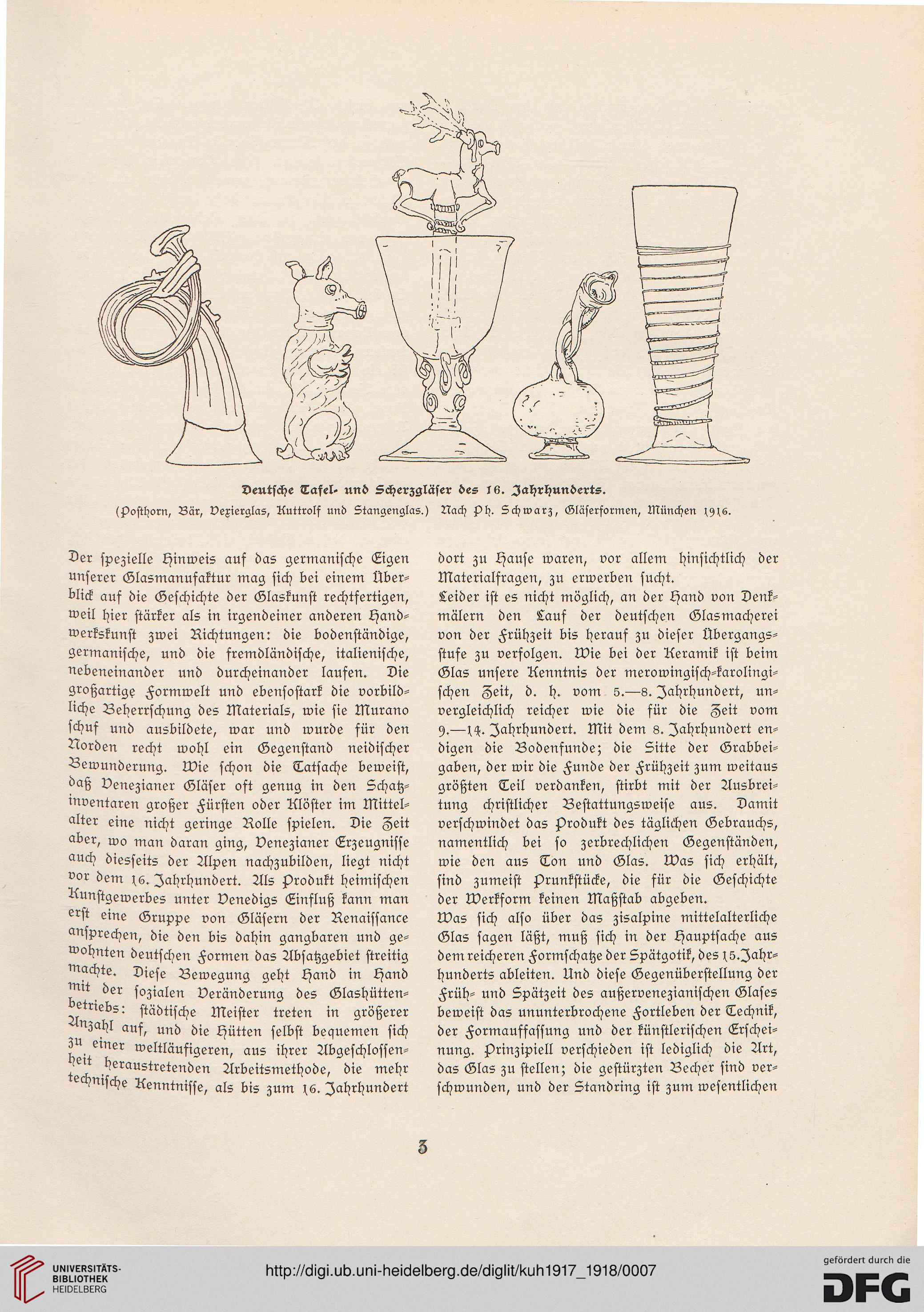

Deutsche Tafel- und Scherzgläser -es 7 6. Jahrhunderts.

(Posthorn, Bär, vexierglas, Auttrolf und Stangenglas.) Nach PH. Schwarz, Gläserformen, München (9(6.

Der spezielle Hinweis auf das germanische Ligen

unserer Glasmanufaktur mag sich bei einem Über-

blick auf die Geschichte der Glaskunst rechtfertigen,

weil hier stärker als in irgendeiner anderen Hand-

werkskunst zwei Richtungen: die bodenständige,

germanische, und die fremdländische, italienische,

nebeneinander und durcheinander laufen. Die

großartig? Formwelt und ebensostark die vorbild-

liche Beherrschung des Materials, wie sie Murano

schuf und ausbildete, war und wurde für den

Norden recht wohl ein Gegenstand neidischer

Bewunderung. wie schon die Tatsache beweist,

daß Venezianer Gläser oft genug in den Schatz-

inventaren großer Fürsten oder Klöster im Mittel-

alter eine nicht geringe Rolle spielen. Die Zeit

aber, wo man daran ging, Venezianer Erzeugnisse

auch diesseits der Alpen nachzubilden, liegt nicht

vor dem (6. Jahrhundert. Als Produkt heimischen

Nunstgewerbes unter Venedigs Einfluß kann man

erst eine Gruppe von Gläsern der Renaissance

ansprechen, die den bis dahin gangbaren und ge-

wohnten deutschen formen das Absatzgebiet streitig

wachte. Diese Bewegung geht Hand in Hand

Mit der sozialen Veränderung des Glashütten-

betriebs: städtische Meister treten in größerer

Anzahl auf, und die Hütten selbst bequemen sich

Zu einer weitläufigeren, aus ihrer Abgeschlossen-

heit heraustretenden Arbeitsmethode, die mehr

technische Kenntnisse, als bis zum (6. Jahrhundert

dort zu Hause waren, vor allem hinsichtlich der

Materialfragen, zu erwerben sucht.

Leider ist es nicht möglich, an der Hand von Denk-

mälern den Lauf der deutschen Glasmacherei

von der Frühzeit bis herauf zu dieser Ubergangs-

ftufe zu verfolgen, wie bei der Keramik ist beim

Glas unsere Kenntnis der merowingisch-karolingi-

schen Zeit, d. h. vom 5.—8. Jahrhundert, un-

vergleichlich reicher wie die für die Zeit vom

9.—Jahrhundert. Mit dem 8. Jahrhundert en-

digen die Bodenfunde; die Sitte der Grabbei-

gaben, der wir die Funde der Frühzeit zum weitaus

größten Teil verdanken, stirbt mit der Ausbrei-

tung christlicher Bestattungsweise aus. Damit

verschwindet das Produkt des täglichen Gebrauchs,

namentlich bei so zerbrechlichen Gegenständen,

wie den aus Ton und Glas, was sich erhält,

sind zumeist Prunkstücke, die für die Geschichte

der werkform keinen Maßstab abgeben,

was sich also über das zisalpine mittelalterliche

Glas sagen läßt, muß sich in der Hauptsache aus

dem reicheren Formschatze der Spätgotik, des (S.Iahr-

hunderts ableiten. Und diese Gegenüberstellung der

Früh- und Spätzeit des außervenezianischen Glases

beweist das ununterbrochene Fortleben der Technik,

der Formauffassung und der künstlerischen Erschei-

nung. Prinzipiell verschieden ist lediglich die Art,

das Glas zu stellen; die gestürzten Becher sind ver-

schwunden, und der Standring ist zum wesentlichen

3

(Posthorn, Bär, vexierglas, Auttrolf und Stangenglas.) Nach PH. Schwarz, Gläserformen, München (9(6.

Der spezielle Hinweis auf das germanische Ligen

unserer Glasmanufaktur mag sich bei einem Über-

blick auf die Geschichte der Glaskunst rechtfertigen,

weil hier stärker als in irgendeiner anderen Hand-

werkskunst zwei Richtungen: die bodenständige,

germanische, und die fremdländische, italienische,

nebeneinander und durcheinander laufen. Die

großartig? Formwelt und ebensostark die vorbild-

liche Beherrschung des Materials, wie sie Murano

schuf und ausbildete, war und wurde für den

Norden recht wohl ein Gegenstand neidischer

Bewunderung. wie schon die Tatsache beweist,

daß Venezianer Gläser oft genug in den Schatz-

inventaren großer Fürsten oder Klöster im Mittel-

alter eine nicht geringe Rolle spielen. Die Zeit

aber, wo man daran ging, Venezianer Erzeugnisse

auch diesseits der Alpen nachzubilden, liegt nicht

vor dem (6. Jahrhundert. Als Produkt heimischen

Nunstgewerbes unter Venedigs Einfluß kann man

erst eine Gruppe von Gläsern der Renaissance

ansprechen, die den bis dahin gangbaren und ge-

wohnten deutschen formen das Absatzgebiet streitig

wachte. Diese Bewegung geht Hand in Hand

Mit der sozialen Veränderung des Glashütten-

betriebs: städtische Meister treten in größerer

Anzahl auf, und die Hütten selbst bequemen sich

Zu einer weitläufigeren, aus ihrer Abgeschlossen-

heit heraustretenden Arbeitsmethode, die mehr

technische Kenntnisse, als bis zum (6. Jahrhundert

dort zu Hause waren, vor allem hinsichtlich der

Materialfragen, zu erwerben sucht.

Leider ist es nicht möglich, an der Hand von Denk-

mälern den Lauf der deutschen Glasmacherei

von der Frühzeit bis herauf zu dieser Ubergangs-

ftufe zu verfolgen, wie bei der Keramik ist beim

Glas unsere Kenntnis der merowingisch-karolingi-

schen Zeit, d. h. vom 5.—8. Jahrhundert, un-

vergleichlich reicher wie die für die Zeit vom

9.—Jahrhundert. Mit dem 8. Jahrhundert en-

digen die Bodenfunde; die Sitte der Grabbei-

gaben, der wir die Funde der Frühzeit zum weitaus

größten Teil verdanken, stirbt mit der Ausbrei-

tung christlicher Bestattungsweise aus. Damit

verschwindet das Produkt des täglichen Gebrauchs,

namentlich bei so zerbrechlichen Gegenständen,

wie den aus Ton und Glas, was sich erhält,

sind zumeist Prunkstücke, die für die Geschichte

der werkform keinen Maßstab abgeben,

was sich also über das zisalpine mittelalterliche

Glas sagen läßt, muß sich in der Hauptsache aus

dem reicheren Formschatze der Spätgotik, des (S.Iahr-

hunderts ableiten. Und diese Gegenüberstellung der

Früh- und Spätzeit des außervenezianischen Glases

beweist das ununterbrochene Fortleben der Technik,

der Formauffassung und der künstlerischen Erschei-

nung. Prinzipiell verschieden ist lediglich die Art,

das Glas zu stellen; die gestürzten Becher sind ver-

schwunden, und der Standring ist zum wesentlichen

3