DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.

193

und Tag zu einer Sammlung allerersten Eanges heran-

gewachsen ist. Es sind die Fayencen, zu denen ihr

Pfleger, wenn er zeitweise anderen Zweigen des Kunst-

gewerbes zugewandt war, immer wieder mit besonderer

Wärme des Herzens zurückkehrt, und die icli daher als

seine erste Liebe bezeichnen möchte. Welche Freude

musste es nun für ihn sein, gerade in seiner Vaterstadt

eine Fayeucekunst des vorigen Jahrhunderts aufzu-

spüren, die, wenn auch wesentlich auf Blaumalerei für

Scharffeuer begrenzt, Leistungen aufzuweisen hat, welche

hinter dem allerbesten, was irgend wo gefunden wird,

nicht zurückstellen. Mau sehe nur diese zum grüßten

Teil aus den niedrigen vierlandischen Bauernstuben

mit vieler Mühe bruchstückweise wieder zusammen-

gesuchten, prächtig aufgebauten Öfen der hamburgischen

und aufs neue ihre gerechte Würdigung herbeigeführt

zu haben. Sie stehen jetzt teils im ersten Zimmer,

in welches der Besucher vom Vestibül her eintritt, teils

in dem gegenüberliegenden letzten Zimmer, durch welches

er die Sammlung wieder verlässt (vgl. S. 1—9 u. S. 816),

und finden als größere Museumsgruppe eine Ergänzung

durch andere treffliche Öfen von Lüneburg, Kiel, Stockels-

dorff bei Lübeck und Steckenborn in der Schweiz, die

in verschiedenen Zimmern aufgestellt sind (S. 299).

Um nun in unserer Besprechung bei einer Sache

zu bleiben, machen wir einen Sprung vom ersten zum

letzten Zimmer. Von hier an bis zum 11. Zimmer auf

der Südseite des Gebäudes beginnt die Keramik eine

Reihe ihrer reichsten und entzückendsten Bilder zu ent-

falten. Vergleicht man das Museum einem vielgliedrigen

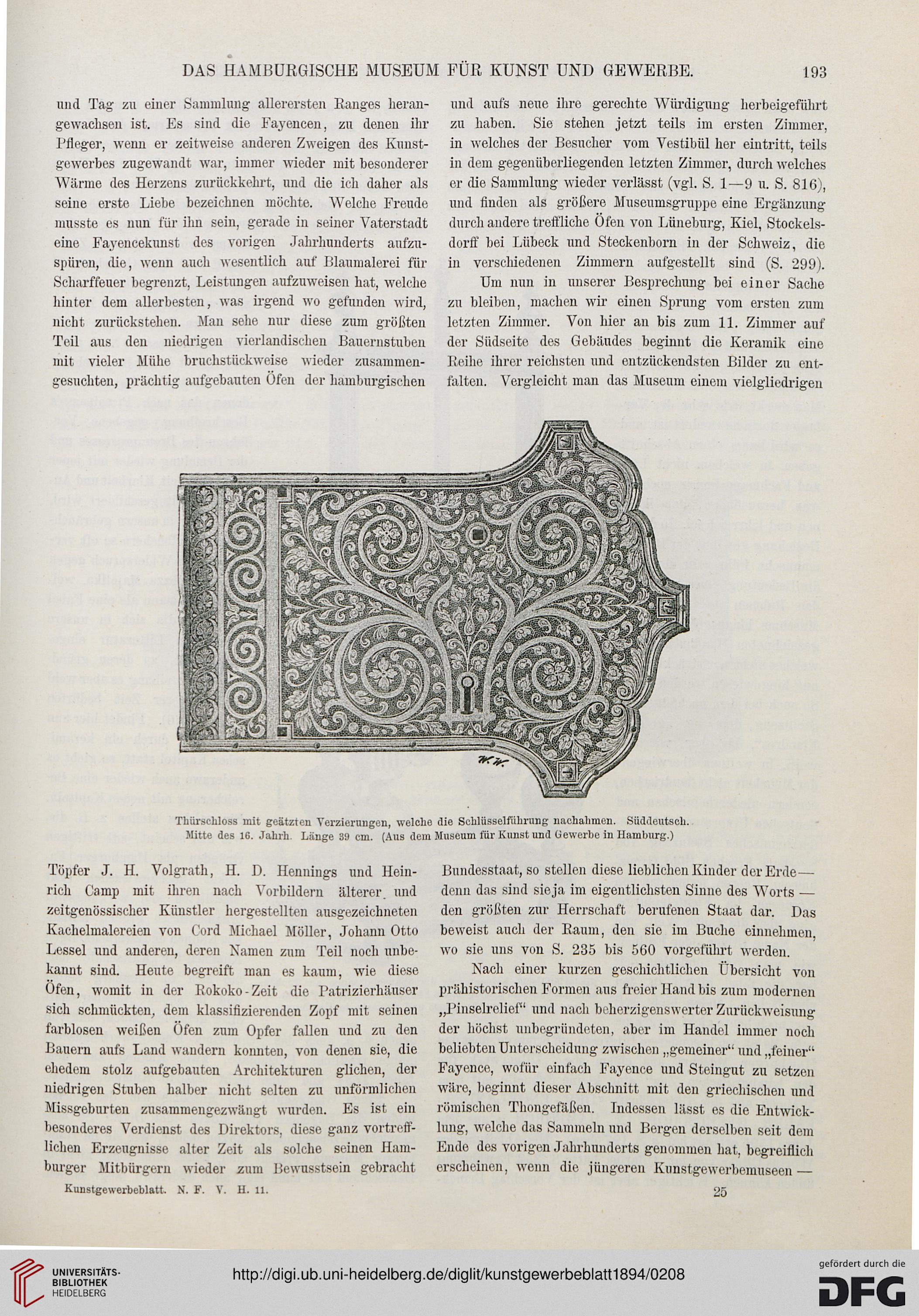

Thürschloss mit geätzten Verzierungen, welche die Schlüsselführung nachahmen. Süddeutsch.

Mitte des IG. Jahrh. Länge 39 cm. (Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamhurg.)

Tüpfer J. H. Volgrath, H. 1). Hennings und Hein-

rich Camp mit ihren nach Vorbildern älterer, und

zeitgenössischer Künstler hergestellten ausgezeichneten

Kachelmalereien von Cord Michael Möller, Johann Otto

Lessei und anderen, deren Namen zum Teil noch unbe-

kannt sind. Heute begreift man es kaum, wie diese

Ofen, womit in der Rokoko-Zeit die Patrizierhäuser

sich schmückten, dem klassifizierenden Zopf mit seinen

farblosen weißen Öfen zum Opfer fallen und zu den

Bauern aufs Land wandern konnten, von denen sie, die

ehedem stolz aufgebauten Architekturen glichen, der

niedrigen Stuben halber nicht selten zu unförmlichen

Missgeburten zusammengezwängt wurden. Es ist ein

besonderes Verdienst des Direktors, diese ganz vortreff-

lichen Erzeugnisse alter Zeit als solche seinen Ham-

burger Mitbürgern wieder zum Bewusstsein gebracht

Kunstgewerbeblatt. X. F. V. H. 11.

Bundesstaat, so stellen diese lieblichen Kinder der Erde—

denn das sind sie ja im eigentlichsten Sinne des Worts —

den grüßten zur Herrschaft berufenen Staat dar. Das

beweist auch der Raum, den sie im Buche einnehmen

wo sie uns von S. 235 bis 560 vorgeführt werden.

Nach einer kurzen geschichtlichen Übersicht von

prähistorischen Formen aus freier Hand bis zum modernen

„l'inselrelief" und nach beherzigenswerter Zurückweisung

der buchst unbegründeten, aber im Handel immer noch

beliebten Unterscheidung zwischen „gemeiner" und „feiner"

Fayence, wofür einfach Fayence und Steingut zu setzen

wäre, beginnt dieser Abschnitt mit den griechischen und

römischen Thongefäßen. Indessen lässt es die Entwick-

lung, welche das Sammeln und Bergen derselben seit dem

Ende des vorigen Jahrhunderts genommen hat, begreiflich

erscheinen, wenn die jüngeren Kunstgewerbemuseen —

25

193

und Tag zu einer Sammlung allerersten Eanges heran-

gewachsen ist. Es sind die Fayencen, zu denen ihr

Pfleger, wenn er zeitweise anderen Zweigen des Kunst-

gewerbes zugewandt war, immer wieder mit besonderer

Wärme des Herzens zurückkehrt, und die icli daher als

seine erste Liebe bezeichnen möchte. Welche Freude

musste es nun für ihn sein, gerade in seiner Vaterstadt

eine Fayeucekunst des vorigen Jahrhunderts aufzu-

spüren, die, wenn auch wesentlich auf Blaumalerei für

Scharffeuer begrenzt, Leistungen aufzuweisen hat, welche

hinter dem allerbesten, was irgend wo gefunden wird,

nicht zurückstellen. Mau sehe nur diese zum grüßten

Teil aus den niedrigen vierlandischen Bauernstuben

mit vieler Mühe bruchstückweise wieder zusammen-

gesuchten, prächtig aufgebauten Öfen der hamburgischen

und aufs neue ihre gerechte Würdigung herbeigeführt

zu haben. Sie stehen jetzt teils im ersten Zimmer,

in welches der Besucher vom Vestibül her eintritt, teils

in dem gegenüberliegenden letzten Zimmer, durch welches

er die Sammlung wieder verlässt (vgl. S. 1—9 u. S. 816),

und finden als größere Museumsgruppe eine Ergänzung

durch andere treffliche Öfen von Lüneburg, Kiel, Stockels-

dorff bei Lübeck und Steckenborn in der Schweiz, die

in verschiedenen Zimmern aufgestellt sind (S. 299).

Um nun in unserer Besprechung bei einer Sache

zu bleiben, machen wir einen Sprung vom ersten zum

letzten Zimmer. Von hier an bis zum 11. Zimmer auf

der Südseite des Gebäudes beginnt die Keramik eine

Reihe ihrer reichsten und entzückendsten Bilder zu ent-

falten. Vergleicht man das Museum einem vielgliedrigen

Thürschloss mit geätzten Verzierungen, welche die Schlüsselführung nachahmen. Süddeutsch.

Mitte des IG. Jahrh. Länge 39 cm. (Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamhurg.)

Tüpfer J. H. Volgrath, H. 1). Hennings und Hein-

rich Camp mit ihren nach Vorbildern älterer, und

zeitgenössischer Künstler hergestellten ausgezeichneten

Kachelmalereien von Cord Michael Möller, Johann Otto

Lessei und anderen, deren Namen zum Teil noch unbe-

kannt sind. Heute begreift man es kaum, wie diese

Ofen, womit in der Rokoko-Zeit die Patrizierhäuser

sich schmückten, dem klassifizierenden Zopf mit seinen

farblosen weißen Öfen zum Opfer fallen und zu den

Bauern aufs Land wandern konnten, von denen sie, die

ehedem stolz aufgebauten Architekturen glichen, der

niedrigen Stuben halber nicht selten zu unförmlichen

Missgeburten zusammengezwängt wurden. Es ist ein

besonderes Verdienst des Direktors, diese ganz vortreff-

lichen Erzeugnisse alter Zeit als solche seinen Ham-

burger Mitbürgern wieder zum Bewusstsein gebracht

Kunstgewerbeblatt. X. F. V. H. 11.

Bundesstaat, so stellen diese lieblichen Kinder der Erde—

denn das sind sie ja im eigentlichsten Sinne des Worts —

den grüßten zur Herrschaft berufenen Staat dar. Das

beweist auch der Raum, den sie im Buche einnehmen

wo sie uns von S. 235 bis 560 vorgeführt werden.

Nach einer kurzen geschichtlichen Übersicht von

prähistorischen Formen aus freier Hand bis zum modernen

„l'inselrelief" und nach beherzigenswerter Zurückweisung

der buchst unbegründeten, aber im Handel immer noch

beliebten Unterscheidung zwischen „gemeiner" und „feiner"

Fayence, wofür einfach Fayence und Steingut zu setzen

wäre, beginnt dieser Abschnitt mit den griechischen und

römischen Thongefäßen. Indessen lässt es die Entwick-

lung, welche das Sammeln und Bergen derselben seit dem

Ende des vorigen Jahrhunderts genommen hat, begreiflich

erscheinen, wenn die jüngeren Kunstgewerbemuseen —

25