212 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.

in Sevres gearbeitet und von dort mit Arbeitern

und einem Plan der Fabrik zurückgekehrt sei. Auf

dieses neue Anerbieten wurde indes nicht weiter

eingegangen.

Da während der Verhandlungen mit jenen fünf

Sachsen auch der Maler J. C. Bayer von Nürnberg

gewonnen worden war, so hatte man einen festen

Stamm von Arbeitern zusammen; Müller war von

nun an darauf bedacht, durch Aufnahme von Lehr-

für einen Ankauf war nicht ungünstig, da das Lager

den für die Eröffnung des Verkaufs nötigen Umfang

erreicht hatte. Der Wert der fertigen Ware betrug

18 438 Rd., außerdem konnte monatlich für 3000 Rd.

gebrannt werden, was nach Abrechnung der Betriebs-

kosten einen monatlichen Überschuss von 763 Rd.

ergeben sollte.

Der König übernahm die Fabrik. Das Direk-

torium wurde mit geringen Veränderungen beibe-

lingen den späteren Ersatz für die Fabrik selbst halten, die Leitung des Betriebs verblieb dem In-

heranzubilden.

Neben so vielseitigen Bemühungen hatte die

Herstellung des Porzellans selber nicht geruht. Alles

war jedoch noch im Zustande der Entwickelung als

sich Geldmangel einstellte.

Im Jahre 1778 war von den Einzahlungen der

Aktionäre, den Staatsbeihilfen

von jährlich 9000 Rd.') und

den Beiträgen der königlichen

Familie, sowie Privater nichts

mehr vorhanden. Eigene Ein-

nahmen von Belang fehlten,

da bisher kein Stück ver-

kauft war. Um der drohenden

Not vorzubeugen, war schon

1777 beschlossen worden, eine

Anleihe von 10 000 Rd. auf-

zunehmen. Damit hatte man

sich freilich nur für den

Augenblick geholfen.

Ein Bericht von 1778 gab

von dem Stande der Sache folgendes Bild: Die Fabrik

war auf gutem Wege, brauchte aber noch Zeit zu

ihrer Vollendung. In Betrieb standen drei Ofen, wäh-

rend ein vierter im Bau begriffen war; doch auch die

Öfen bedurften noch der Verbesserung. Da die nötigen

Kapseln zum Brennen fehlten, so litt die Glasur und

die meisten Stücke wurden Mittelgut oder Ausschuss.

Am empfindlichsten sei aber die drohende Geldnot,

und man war, um vorwärts zu kommen, auf die

Gnade des Königs angewiesen. — Da die mehrfach

gewährten Hilfen nie für lange reichten, so kam

man aus der Geldnot gar nicht mehr heraus.

Im Jahre 1779 erkannte die Verwaltung, welche

bisher 123 552 Rd. verausgabt hatte, die Unmöglich-

keit, weitere ausreichende Geldmittel zu beschaffen,

und der Entschluss wurde gefasst, die Fabrik dem

Könige zum Verkauf anzubieten. Der Augenblick

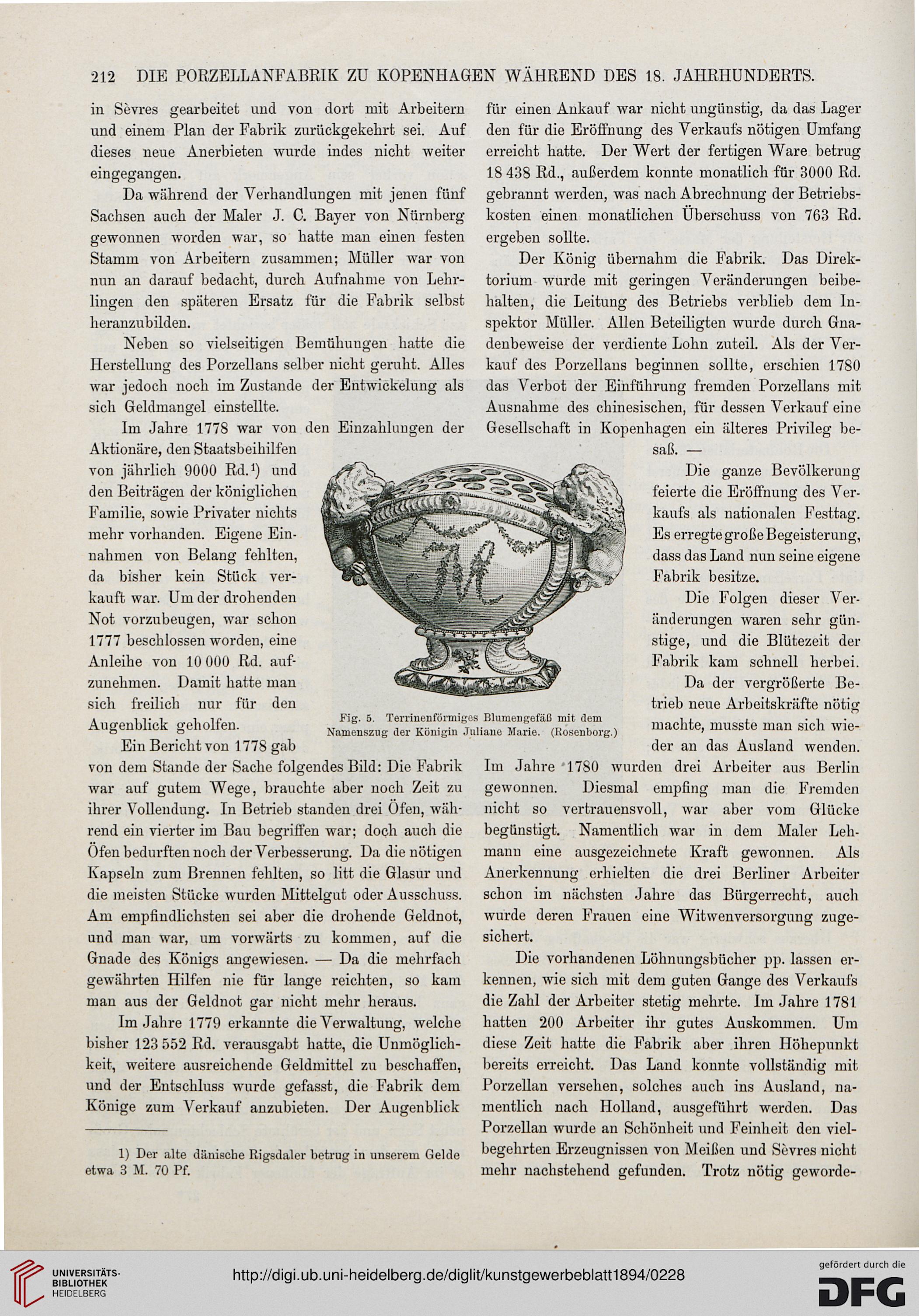

Fig. 5. Terrinenförmiges Blumengefäß mit dem

Namenszug der Königin Juliaue Marie. (Itosenborg.)

1) Der alte dänische Rigsdaler betrug in unserem Gelde

etwa 3 M. 70 Pf.

spektor Müller. Allen Beteiligten wurde durch Gna-

denbeweise der verdiente Lohn zuteil. Als der Ver-

kauf des Porzellans beginnen sollte, erschien 1780

das Verbot der Einführung fremden Porzellans mit

Ausnahme des chinesischen, für dessen Verkauf eine

Gesellschaft in Kopenhagen ein älteres Privileg be-

saß. —

Die ganze Bevölkerung

feierte die Eröffnung des Ver-

kaufs als nationalen Festtag.

Es erregte große Begeisterung,

dass das Land nun seine eigene

Fabrik besitze.

Die Folgen dieser Ver-

änderungen waren sehr gün-

stige, und die Blütezeit der

Fabrik kam schnell herbei.

Da der vergrößerte Be-

trieb neue Arbeitskräfte nötig

machte, musste man sich wie-

der an das Ausland wenden.

Im Jahre '1780 wurden drei Arbeiter aus Berlin

gewonnen. Diesmal empfing man die Fremden

nicht so vertrauensvoll, war aber vom Glücke

begünstigt. Namentlich war in dem Maler Leh-

mann eine ausgezeichnete Kraft gewonnen. Als

Anerkennung erhielten die drei Berliner Arbeiter

schon im nächsten Jahre das Bürgerrecht, auch

wurde deren Frauen eine Witwenversorgung zuge-

sichert.

Die vorhandenen Löhnungsbücher pp. lassen er-

kennen, wie sich mit dem guten Gange des Verkaufs

die Zahl der Arbeiter stetig mehrte. Im Jahre 1781

hatten 200 Arbeiter ihr gutes Auskommen. Um

diese Zeit hatte die Fabrik aber ihren Höhepunkt

bereits erreicht. Das Land konnte vollständig mit

Porzellan versehen, solches auch ins Ausland, na-

mentlich nach Holland, ausgeführt werden. Das

Porzellan wurde an Schönheit und Feinheit den viel-

begehrten Erzeugnissen von Meißen und Sevres nicht

mehr nachstehend gefunden. Trotz nötig geworde-

in Sevres gearbeitet und von dort mit Arbeitern

und einem Plan der Fabrik zurückgekehrt sei. Auf

dieses neue Anerbieten wurde indes nicht weiter

eingegangen.

Da während der Verhandlungen mit jenen fünf

Sachsen auch der Maler J. C. Bayer von Nürnberg

gewonnen worden war, so hatte man einen festen

Stamm von Arbeitern zusammen; Müller war von

nun an darauf bedacht, durch Aufnahme von Lehr-

für einen Ankauf war nicht ungünstig, da das Lager

den für die Eröffnung des Verkaufs nötigen Umfang

erreicht hatte. Der Wert der fertigen Ware betrug

18 438 Rd., außerdem konnte monatlich für 3000 Rd.

gebrannt werden, was nach Abrechnung der Betriebs-

kosten einen monatlichen Überschuss von 763 Rd.

ergeben sollte.

Der König übernahm die Fabrik. Das Direk-

torium wurde mit geringen Veränderungen beibe-

lingen den späteren Ersatz für die Fabrik selbst halten, die Leitung des Betriebs verblieb dem In-

heranzubilden.

Neben so vielseitigen Bemühungen hatte die

Herstellung des Porzellans selber nicht geruht. Alles

war jedoch noch im Zustande der Entwickelung als

sich Geldmangel einstellte.

Im Jahre 1778 war von den Einzahlungen der

Aktionäre, den Staatsbeihilfen

von jährlich 9000 Rd.') und

den Beiträgen der königlichen

Familie, sowie Privater nichts

mehr vorhanden. Eigene Ein-

nahmen von Belang fehlten,

da bisher kein Stück ver-

kauft war. Um der drohenden

Not vorzubeugen, war schon

1777 beschlossen worden, eine

Anleihe von 10 000 Rd. auf-

zunehmen. Damit hatte man

sich freilich nur für den

Augenblick geholfen.

Ein Bericht von 1778 gab

von dem Stande der Sache folgendes Bild: Die Fabrik

war auf gutem Wege, brauchte aber noch Zeit zu

ihrer Vollendung. In Betrieb standen drei Ofen, wäh-

rend ein vierter im Bau begriffen war; doch auch die

Öfen bedurften noch der Verbesserung. Da die nötigen

Kapseln zum Brennen fehlten, so litt die Glasur und

die meisten Stücke wurden Mittelgut oder Ausschuss.

Am empfindlichsten sei aber die drohende Geldnot,

und man war, um vorwärts zu kommen, auf die

Gnade des Königs angewiesen. — Da die mehrfach

gewährten Hilfen nie für lange reichten, so kam

man aus der Geldnot gar nicht mehr heraus.

Im Jahre 1779 erkannte die Verwaltung, welche

bisher 123 552 Rd. verausgabt hatte, die Unmöglich-

keit, weitere ausreichende Geldmittel zu beschaffen,

und der Entschluss wurde gefasst, die Fabrik dem

Könige zum Verkauf anzubieten. Der Augenblick

Fig. 5. Terrinenförmiges Blumengefäß mit dem

Namenszug der Königin Juliaue Marie. (Itosenborg.)

1) Der alte dänische Rigsdaler betrug in unserem Gelde

etwa 3 M. 70 Pf.

spektor Müller. Allen Beteiligten wurde durch Gna-

denbeweise der verdiente Lohn zuteil. Als der Ver-

kauf des Porzellans beginnen sollte, erschien 1780

das Verbot der Einführung fremden Porzellans mit

Ausnahme des chinesischen, für dessen Verkauf eine

Gesellschaft in Kopenhagen ein älteres Privileg be-

saß. —

Die ganze Bevölkerung

feierte die Eröffnung des Ver-

kaufs als nationalen Festtag.

Es erregte große Begeisterung,

dass das Land nun seine eigene

Fabrik besitze.

Die Folgen dieser Ver-

änderungen waren sehr gün-

stige, und die Blütezeit der

Fabrik kam schnell herbei.

Da der vergrößerte Be-

trieb neue Arbeitskräfte nötig

machte, musste man sich wie-

der an das Ausland wenden.

Im Jahre '1780 wurden drei Arbeiter aus Berlin

gewonnen. Diesmal empfing man die Fremden

nicht so vertrauensvoll, war aber vom Glücke

begünstigt. Namentlich war in dem Maler Leh-

mann eine ausgezeichnete Kraft gewonnen. Als

Anerkennung erhielten die drei Berliner Arbeiter

schon im nächsten Jahre das Bürgerrecht, auch

wurde deren Frauen eine Witwenversorgung zuge-

sichert.

Die vorhandenen Löhnungsbücher pp. lassen er-

kennen, wie sich mit dem guten Gange des Verkaufs

die Zahl der Arbeiter stetig mehrte. Im Jahre 1781

hatten 200 Arbeiter ihr gutes Auskommen. Um

diese Zeit hatte die Fabrik aber ihren Höhepunkt

bereits erreicht. Das Land konnte vollständig mit

Porzellan versehen, solches auch ins Ausland, na-

mentlich nach Holland, ausgeführt werden. Das

Porzellan wurde an Schönheit und Feinheit den viel-

begehrten Erzeugnissen von Meißen und Sevres nicht

mehr nachstehend gefunden. Trotz nötig geworde-