214 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.

herabsanken. Von 1750 — 1757machte J.Christoph Lud-

wig v. Lücke, richtiger Lück, aus Dresden vergebliche

Anstrengungen, für den König Friedrich V. Porzellan

herzustellen. Die Gründe, welche diesen Elfenbein-

schnitzer zur Herstellung von Porzellan geführt

haben, liegen zweifellos in den oben berührten Ver-

hältnissen. Lück, über den die Nachrichten bei Nag-

ler ganz unrichtig sind, ist 1728 kurze Zeit als Mo-

dellmeister in Meißen, später bis 1751 als Hofbild-

hauer in Dresden thätig gewesen.') Es muss kurz

vor seinem Aufenthalt

in Kopenhagen gewesen

sein, dass er nach Für-

stenberg kommen wollte.

Während seiner Ver-

suche in der dänischen

Hauptstadt erhielt er

1755 ein Privileg zur

Herstellung von echtem

und unechtem Porzellan

in Schleswig, wo er in-

des seit 1758 auch nicht

mehr genannt wird.2)

Dass der ausgezeichnete

Künstler von der Her-

stellung des Porzellans

nichts verstand, geht

unter anderem daraus

hervor, dass er im Jahre

1753 den Höchster Ar-

kanisten Benckgraff

nach Kopenhagen zie-

hen wollte.3) Eine El-

fenbeinfigur im Rosen-

borg-Museum zeigt, dass

er dort auch als Bild-

hauer thätig gewesen

ist. Das in Kopenhagen

wie vorher in Fürstenberg geführte Adelsprädikat

und die großen Titel, mit denen er sich in letzterer

Fabrik, bei der er später noch einmal auftauchte,

einführte, lassen den einstigen sächsischen Kunst-

kabinettbildhauer in bedenklichem Lichte erscheinen.

Der bald nach Lück eingetroffene Joh. Gottlieb

Mehlhorn war 1728 Inspektor bei der sächsischen

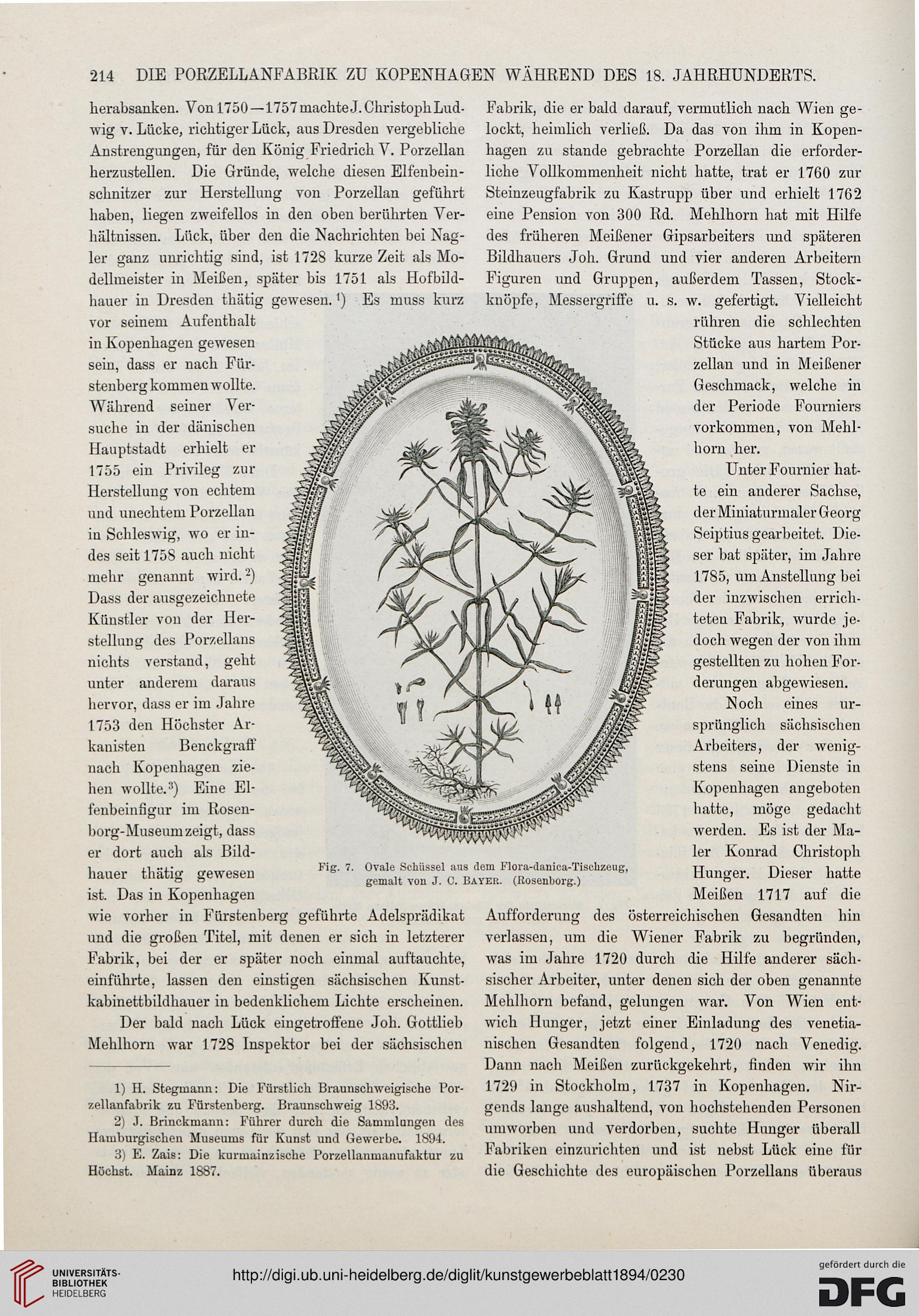

Fig. 7.

1) H. Stegmann: Die Fürstlich Braunschweigische Por-

zellanfabrik zu Fürstenberg. Braunschweig 1893.

2) J. Brinckmann: Führer durch die Sammlungen des

Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe. 1894.

3) E. Zais: Die kurmainzische Porzellanmanufaktur zu

Höchst. Mainz 1887.

Fabrik, die er bald darauf, vermutlich nach Wien ge-

lockt, heimlich verließ. Da das von ihm in Kopen-

hagen zu stände gebrachte Porzellan die erforder-

liche Vollkommenheit nicht hatte, trat er 1760 zur

Steinzeugfabrik zu Kastrupp über und erhielt 1762

eine Pension von 300 Rd. Mehlhorn hat mit Hilfe

des früheren Meißener Gipsarbeiters und späteren

Bildhauers Joh. Grund und vier anderen Arbeitern

Figuren und Gruppen, außerdem Tassen, Stock-

knöpfe, Messergriffe u. s. w. gefertigt. Vielleicht

rühren die schlechten

Stücke aus hartem Por-

zellan und in Meißener

Geschmack, welche in

der Periode Fourniers

vorkommen, von Mehl-

horn her.

Unter Fournier hat-

te ein anderer Sachse,

der Miniatur in aler G eor g

Seiptius gearbeitet. Die-

ser bat später, im Jahre

1785, um Anstellung bei

der inzwischen errich-

teten Fabrik, wurde je-

doch wegen der von ihm

gestellten zu hohen For-

derungen abgewiesen.

Noch eines ur-

sprünglich sächsischen

Arbeiters, der wenig-

stens seine Dienste in

Kopenhagen angeboten

hatte, möge gedacht

werden. Es ist der Ma-

ler Konrad Christoph

Hunger. Dieser hatte

Meißen 1717 auf die

Aufforderung des österreichischen Gesandten hin

verlassen, um die Wiener Fabrik zu begründen,

was im Jahre 1720 durch die Hilfe anderer säch-

sischer Arbeiter, unter denen sich der oben genannte

Mehlhorn befand, gelungen war. Von Wien ent-

wich Hunger, jetzt einer Einladung des venetia-

nischen Gesandten folgend, 1720 nach Venedig.

Dann nach Meißen zurückgekehrt, finden wir ihn

1729 in Stockholm, 1737 in Kopenhagen. Nir-

gends lange aushaltend, von hochstehenden Personen

umworben und verdorben, suchte Hunger überall

Fabriken einzurichten und ist nebst Lück eine für

die Geschichte des europäischen Porzellans überaus

Ovale Schüssel aus dem Flora-danica-Tischzeug,

gemalt von J. C. Bayer. (Rosenborg.)

herabsanken. Von 1750 — 1757machte J.Christoph Lud-

wig v. Lücke, richtiger Lück, aus Dresden vergebliche

Anstrengungen, für den König Friedrich V. Porzellan

herzustellen. Die Gründe, welche diesen Elfenbein-

schnitzer zur Herstellung von Porzellan geführt

haben, liegen zweifellos in den oben berührten Ver-

hältnissen. Lück, über den die Nachrichten bei Nag-

ler ganz unrichtig sind, ist 1728 kurze Zeit als Mo-

dellmeister in Meißen, später bis 1751 als Hofbild-

hauer in Dresden thätig gewesen.') Es muss kurz

vor seinem Aufenthalt

in Kopenhagen gewesen

sein, dass er nach Für-

stenberg kommen wollte.

Während seiner Ver-

suche in der dänischen

Hauptstadt erhielt er

1755 ein Privileg zur

Herstellung von echtem

und unechtem Porzellan

in Schleswig, wo er in-

des seit 1758 auch nicht

mehr genannt wird.2)

Dass der ausgezeichnete

Künstler von der Her-

stellung des Porzellans

nichts verstand, geht

unter anderem daraus

hervor, dass er im Jahre

1753 den Höchster Ar-

kanisten Benckgraff

nach Kopenhagen zie-

hen wollte.3) Eine El-

fenbeinfigur im Rosen-

borg-Museum zeigt, dass

er dort auch als Bild-

hauer thätig gewesen

ist. Das in Kopenhagen

wie vorher in Fürstenberg geführte Adelsprädikat

und die großen Titel, mit denen er sich in letzterer

Fabrik, bei der er später noch einmal auftauchte,

einführte, lassen den einstigen sächsischen Kunst-

kabinettbildhauer in bedenklichem Lichte erscheinen.

Der bald nach Lück eingetroffene Joh. Gottlieb

Mehlhorn war 1728 Inspektor bei der sächsischen

Fig. 7.

1) H. Stegmann: Die Fürstlich Braunschweigische Por-

zellanfabrik zu Fürstenberg. Braunschweig 1893.

2) J. Brinckmann: Führer durch die Sammlungen des

Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe. 1894.

3) E. Zais: Die kurmainzische Porzellanmanufaktur zu

Höchst. Mainz 1887.

Fabrik, die er bald darauf, vermutlich nach Wien ge-

lockt, heimlich verließ. Da das von ihm in Kopen-

hagen zu stände gebrachte Porzellan die erforder-

liche Vollkommenheit nicht hatte, trat er 1760 zur

Steinzeugfabrik zu Kastrupp über und erhielt 1762

eine Pension von 300 Rd. Mehlhorn hat mit Hilfe

des früheren Meißener Gipsarbeiters und späteren

Bildhauers Joh. Grund und vier anderen Arbeitern

Figuren und Gruppen, außerdem Tassen, Stock-

knöpfe, Messergriffe u. s. w. gefertigt. Vielleicht

rühren die schlechten

Stücke aus hartem Por-

zellan und in Meißener

Geschmack, welche in

der Periode Fourniers

vorkommen, von Mehl-

horn her.

Unter Fournier hat-

te ein anderer Sachse,

der Miniatur in aler G eor g

Seiptius gearbeitet. Die-

ser bat später, im Jahre

1785, um Anstellung bei

der inzwischen errich-

teten Fabrik, wurde je-

doch wegen der von ihm

gestellten zu hohen For-

derungen abgewiesen.

Noch eines ur-

sprünglich sächsischen

Arbeiters, der wenig-

stens seine Dienste in

Kopenhagen angeboten

hatte, möge gedacht

werden. Es ist der Ma-

ler Konrad Christoph

Hunger. Dieser hatte

Meißen 1717 auf die

Aufforderung des österreichischen Gesandten hin

verlassen, um die Wiener Fabrik zu begründen,

was im Jahre 1720 durch die Hilfe anderer säch-

sischer Arbeiter, unter denen sich der oben genannte

Mehlhorn befand, gelungen war. Von Wien ent-

wich Hunger, jetzt einer Einladung des venetia-

nischen Gesandten folgend, 1720 nach Venedig.

Dann nach Meißen zurückgekehrt, finden wir ihn

1729 in Stockholm, 1737 in Kopenhagen. Nir-

gends lange aushaltend, von hochstehenden Personen

umworben und verdorben, suchte Hunger überall

Fabriken einzurichten und ist nebst Lück eine für

die Geschichte des europäischen Porzellans überaus

Ovale Schüssel aus dem Flora-danica-Tischzeug,

gemalt von J. C. Bayer. (Rosenborg.)