DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 215

charakteristische Figur. Kurz nach der Gründung

der Fabrik war der Bildhauer Joh. Tvede aus

Kopenhagen für dieselbe gewonnen. Seine Thätig-

keit uinfasste die Zeit von 1775—1783. Die be-

deutendste Leistung Tvede's war die Biscuitstatuette

des Erbprinzen Friedrich nach L. Grossi in der

Rosenborg. Ausserdem modellirte er eine große An-

zahl kleiner Figürchen, die zwar fleißig gemacht

sind, aber des Reizes entbehren. Sie wurden das

Stück mit 3 Rd. bezahlt, wäh-

rend Tvede für jene Statuette

des Erbprinzen 32 Rd. erhielt.

Diese Arbeit, wie manche

jener kleinen Figuren tragen

übrigens das Zeichen des

Formers A. Hald.

Im Jahre 177G kam der

bisherige Modelleur an der

Fürstenberger Fabrik, Anton

Carl Luplau, in Kopenhagen

an. Um ihn zu gewinnen,

war Müller persönlich nach

Deutschland gegangen. Lup-

lau war mit 400 Rd. Gehalt

und 60 Rd. Wohnungsgeld

angestellt. Um Luplau's For-

derung zu befriedigen, hatte

Müller zu dem auf 300 Rd.

festgesetzten Gehalt aus eige-

ner Tasche die fehlenden 100

Rd. zugelegt. Außerdem er-

hielt Luplau eine Wohnungs-

einrichtung. Nach dem Kon-

trakt sollte jedes Stück, das

er lieferte, besonders bezahlt

werden. Als Modellmeister

war er der eigentliche künst-

lerische Leiter der Fabrik,

um die er sich große Ver- ^^^^^^^^^^^^^^

dienste erwarb. Von seiner Tüchtigkeit ist die große

gleichfalls in der Rosenborg befindlichen Biscuitbüste

der Königin-Witwe, bez. Luplau fec. 1781, ein Beweis.

In Fürstenberg hatte er keineswegs zu den besten

und zuverlässigsten Arbeitern gehört. In Kopen-

hagen war er fleißig und für das Wohl der Fabrik

besorgt, strebte Verbesserungen einzuführen und

machte über seine eigentliche Aufgabe hinaus A er-

suche mit neuen Thonarten. Das Receptbuch, sowie

eine Handschrift: „Alle Geheimnisse einer echten

Porzellanfabrik aus den hinterlassenen Schriften wei-

land Modellmeisters A. C. Luplau, gesammelt von

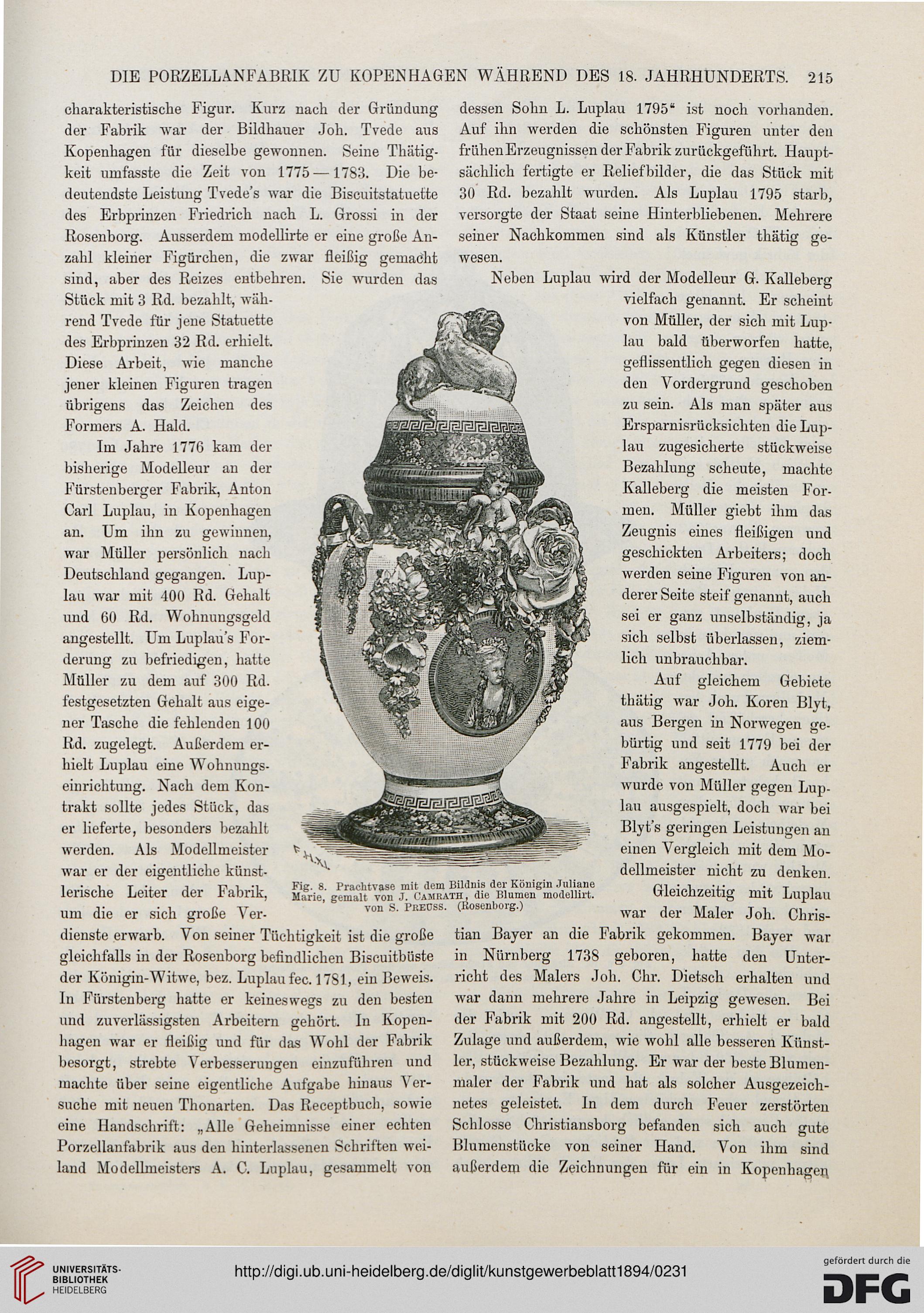

Fig. 8. Prachtvase mit dem Bildnis der Königin Juliane

Marie, gemalt von J. Camrath, die Blumen modellirt.

von S. Preüss. (Rosenborg.)

dessen Sohn L. Luplau 1795" ist noch vorhanden.

Auf ihn werden die schönsten Figuren unter den

frühen Erzeugnissen der Fabrik zurückgeführt. Haupt-

sächlich fertigte er Reliefbilder, die das Stück mit

30 Rd. bezahlt wurden. Als Luplau 1795 starb,

versorgte der Staat seine Hinterbliebenen. Mehrere

seiner Nachkommen sind als Künstler thätig ge-

wesen.

Neben Luplau wird der Modelleur G. Kalleberg

vielfach genannt. Er scheint

von Müller, der sich mit Lup-

lau bald überworfen hatte,

geflissentlich gegen diesen in

den Vordergrund geschoben

zu sein. Als man später aus

Ersparnisrücksichten die Lup-

lau zugesicherte stückweise

Bezahlung scheute, machte

Kalleberg die meisten For-

men. Müller giebt ihm das

Zeugnis eines fleißigen und

geschickten Arbeiters; doch

werden seine Figuren von an-

derer Seite steif genannt, auch

sei er ganz unselbständig, ja

sich selbst überlassen, ziem-

lich unbrauchbar.

Auf gleichem Gebiete

thätig war Joh. Koren Blyt,

aus Bergen in Norwegen ge-

bürtig und seit 1779 bei der

Fabrik angestellt. Auch er

wurde von Müller gegen Lup-

lau ausgespielt, doch war bei

Blyt's geringen Leistungen an

einen Vergleich mit dem Mo-

dellmeister nicht zu denken.

Gleichzeitig mit Luplau

^^^^^^^^^^^^^ war der Maler Joh. Chris-

tian Bayer an die Fabrik gekommen. Bayer war

in Nürnberg 1738 geboren, hatte den Unter-

richt des Malers Joh. Chr. Dietsch erhalten und

war dann mehrere Jahre in Leipzig gewesen. Bei

der Fabrik mit 200 Rd. angestellt, erhielt er bald

Zulage und außerdem, wie wohl alle besseren Künst-

ler, stückweise Bezahlung. Er war der beste Blumen-

maler der Fabrik und hat als solcher Ausgezeich-

netes geleistet. In dem durch Feuer zerstörten

Schlosse Christiansborg befanden sich auch gute

Blumenstücke von seiner Hand. Von ihm sind

außerdem die Zeichnungen für ein in Kopenhagen

charakteristische Figur. Kurz nach der Gründung

der Fabrik war der Bildhauer Joh. Tvede aus

Kopenhagen für dieselbe gewonnen. Seine Thätig-

keit uinfasste die Zeit von 1775—1783. Die be-

deutendste Leistung Tvede's war die Biscuitstatuette

des Erbprinzen Friedrich nach L. Grossi in der

Rosenborg. Ausserdem modellirte er eine große An-

zahl kleiner Figürchen, die zwar fleißig gemacht

sind, aber des Reizes entbehren. Sie wurden das

Stück mit 3 Rd. bezahlt, wäh-

rend Tvede für jene Statuette

des Erbprinzen 32 Rd. erhielt.

Diese Arbeit, wie manche

jener kleinen Figuren tragen

übrigens das Zeichen des

Formers A. Hald.

Im Jahre 177G kam der

bisherige Modelleur an der

Fürstenberger Fabrik, Anton

Carl Luplau, in Kopenhagen

an. Um ihn zu gewinnen,

war Müller persönlich nach

Deutschland gegangen. Lup-

lau war mit 400 Rd. Gehalt

und 60 Rd. Wohnungsgeld

angestellt. Um Luplau's For-

derung zu befriedigen, hatte

Müller zu dem auf 300 Rd.

festgesetzten Gehalt aus eige-

ner Tasche die fehlenden 100

Rd. zugelegt. Außerdem er-

hielt Luplau eine Wohnungs-

einrichtung. Nach dem Kon-

trakt sollte jedes Stück, das

er lieferte, besonders bezahlt

werden. Als Modellmeister

war er der eigentliche künst-

lerische Leiter der Fabrik,

um die er sich große Ver- ^^^^^^^^^^^^^^

dienste erwarb. Von seiner Tüchtigkeit ist die große

gleichfalls in der Rosenborg befindlichen Biscuitbüste

der Königin-Witwe, bez. Luplau fec. 1781, ein Beweis.

In Fürstenberg hatte er keineswegs zu den besten

und zuverlässigsten Arbeitern gehört. In Kopen-

hagen war er fleißig und für das Wohl der Fabrik

besorgt, strebte Verbesserungen einzuführen und

machte über seine eigentliche Aufgabe hinaus A er-

suche mit neuen Thonarten. Das Receptbuch, sowie

eine Handschrift: „Alle Geheimnisse einer echten

Porzellanfabrik aus den hinterlassenen Schriften wei-

land Modellmeisters A. C. Luplau, gesammelt von

Fig. 8. Prachtvase mit dem Bildnis der Königin Juliane

Marie, gemalt von J. Camrath, die Blumen modellirt.

von S. Preüss. (Rosenborg.)

dessen Sohn L. Luplau 1795" ist noch vorhanden.

Auf ihn werden die schönsten Figuren unter den

frühen Erzeugnissen der Fabrik zurückgeführt. Haupt-

sächlich fertigte er Reliefbilder, die das Stück mit

30 Rd. bezahlt wurden. Als Luplau 1795 starb,

versorgte der Staat seine Hinterbliebenen. Mehrere

seiner Nachkommen sind als Künstler thätig ge-

wesen.

Neben Luplau wird der Modelleur G. Kalleberg

vielfach genannt. Er scheint

von Müller, der sich mit Lup-

lau bald überworfen hatte,

geflissentlich gegen diesen in

den Vordergrund geschoben

zu sein. Als man später aus

Ersparnisrücksichten die Lup-

lau zugesicherte stückweise

Bezahlung scheute, machte

Kalleberg die meisten For-

men. Müller giebt ihm das

Zeugnis eines fleißigen und

geschickten Arbeiters; doch

werden seine Figuren von an-

derer Seite steif genannt, auch

sei er ganz unselbständig, ja

sich selbst überlassen, ziem-

lich unbrauchbar.

Auf gleichem Gebiete

thätig war Joh. Koren Blyt,

aus Bergen in Norwegen ge-

bürtig und seit 1779 bei der

Fabrik angestellt. Auch er

wurde von Müller gegen Lup-

lau ausgespielt, doch war bei

Blyt's geringen Leistungen an

einen Vergleich mit dem Mo-

dellmeister nicht zu denken.

Gleichzeitig mit Luplau

^^^^^^^^^^^^^ war der Maler Joh. Chris-

tian Bayer an die Fabrik gekommen. Bayer war

in Nürnberg 1738 geboren, hatte den Unter-

richt des Malers Joh. Chr. Dietsch erhalten und

war dann mehrere Jahre in Leipzig gewesen. Bei

der Fabrik mit 200 Rd. angestellt, erhielt er bald

Zulage und außerdem, wie wohl alle besseren Künst-

ler, stückweise Bezahlung. Er war der beste Blumen-

maler der Fabrik und hat als solcher Ausgezeich-

netes geleistet. In dem durch Feuer zerstörten

Schlosse Christiansborg befanden sich auch gute

Blumenstücke von seiner Hand. Von ihm sind

außerdem die Zeichnungen für ein in Kopenhagen