220 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.

und die einzige Feinheit dieser nach einem Pflanzen-

buche in der Art botanischer Lehrbücher mit Staub-

gefäßen u. s. w. ausgeführten Malereien ist ebenso

bewunderungswürdig, als diese eigentümliche Bema-

lung, dank Bayer's naiver Arbeit, originell und höchst

geschmackvoll wirkt. Das Service wurde um 1776

in Auftrag gegeben und soll anfänglich für die Kai-

serin Katharina IL bestimmt gewesen sein. Ur-

sprünglich auf 80 Gedecke berechnet, sollte es 1797

auf 100 vervollständigt werden. Die bedrängte Lage

der Fabrik veranlasste aber um 1802 die Einstellung

der Arbeit. Im Jahre 1797 fanden sich 2528 fer-

tige Stücke verzeichnet.

Das Service ist dann für

die königliche Tafel in Ge-

brauch genommen worden.

Der Wert desselben war

mit 24 224 Rd. berechnet.

Ursprünglich sollen

noch die von Tvede mo-

dellirten Figuren in den

Volkstrachten aller Län-

der der dänischen Krone

als Beigabe für dieses

Tischzeug bestimmt ge-

wesen sein, doch werden

diese wohl nicht genügt

haben.

Wegen der originellen

Bemalung möge hier auch

das später zu betrachten-

de Moiirad'sche Tischgerät

Erwähnung finden.

Im Ganzen haben selbst

die anspruchsvollsten

Stücke der Fabrik einen

gut bürgerlichen Charak-

ter. Die Tafel- und Frühstücksgeräte, die Vasen

und Potpourris haben etwas sehr behagliches. Die

raffinirte Schönheit der Porzellangebilde aus der

Mitte des Jahrhunderts geht diesen Erzeugnissen

ab, wie sie auch die vornehme Eleganz der fran-

zösischen und deutschen Fabrikate der späteren

Zeit nicht besitzen; von deren feinem Duft ist

hier wenig vorhanden und mit Altmeißen ver-

glichen, erscheinen die Figuren oft plump und

fast barbarisch. Aber es giebt auch unter ihnen

glänzende, ja einzige Arbeiten. Die nach einem Ver-

gleich mit Luplau's sicheren Arbeiten diesem zuge-

schriebenen Figuren der Tänzerin, des Flötenspielers

und anderer sind von feinstem Reiz, würdig eines

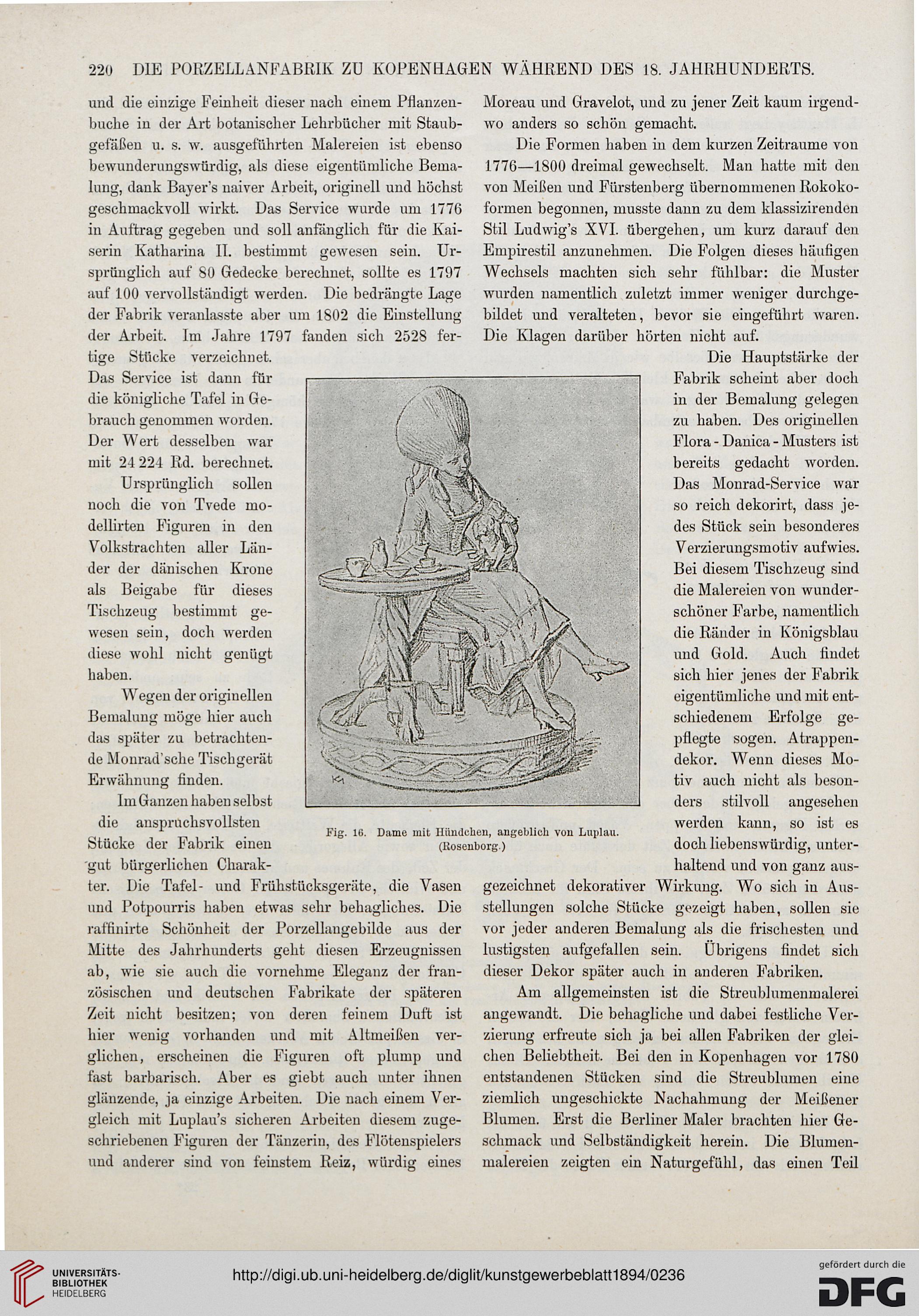

Fig. 16.

Moreau und Gravelot, und zu jener Zeit kaum irgend-

wo anders so schön gemacht.

Die Formen haben in dem kurzen Zeiträume von

1776—1800 dreimal gewechselt. Man hatte mit den

von Meißen und Fürstenberg übernommenen Rokoko-

formen begonnen, musste dann zu dem klassizirenden

Stil Ludwig's XVI. übergehen, um kurz darauf den

Empirestil anzunehmen. Die Folgen dieses häufigen

Wechsels machten sich sehr fühlbar: die Muster

wurden namentlich zuletzt immer weniger durchge-

bildet und veralteten, bevor sie eingeführt waren.

Die Klagen darüber hörten nicht auf.

Die Hauptstärke der

Fabrik scheint aber doch

in der Bemalung gelegen

zu haben. Des originellen

Flora - Danica - Musters ist

bereits gedacht worden.

Das Monrad-Service war

so reich dekorirt, dass je-

des Stück sein besonderes

Verzierungsmotiv aufwies.

Bei diesem Tischzeug sind

die Malereien von wunder-

schöner Farbe, namentlich

die Ränder in Königsblau

und Gold. Auch findet

sich hier jenes der Fabrik

eigentümliche und mit ent-

schiedenem Erfolge ge-

pflegte sogen. Atrappen-

dekor. Wenn dieses Mo-

tiv auch nicht als beson-

ders stilvoll angesehen

werden kann, so ist es

doch liebenswürdig, unter-

haltend und von ganz aus-

gezeichnet dekorativer Wirkung. Wo sich in Aus-

stellungen solche Stücke gezeigt haben, sollen sie

vor jeder anderen Bemalung als die frischesten und

lustigsten aufgefallen sein. Übrigens findet sich

dieser Dekor später auch in anderen Fabriken.

Am allgemeinsten ist die Streublumenmalerei

angewandt. Die behagliche und dabei festliche Ver-

zierung erfreute sich ja bei allen Fabriken der glei-

chen Beliebtheit. Bei den in Kopenhagen vor 1780

entstandenen Stücken sind die Streublumen eine

ziemlich ungeschickte Nachahmung der Meißener

Blumen. Erst die Berliner Maler brachten hier Ge-

schmack und Selbständigkeit herein. Die Blumen-

malereien zeigten ein Naturgefühl, das einen Teil

Dame mit Hündchen, angeblich von Luiilau.

(Rosenborg.)

und die einzige Feinheit dieser nach einem Pflanzen-

buche in der Art botanischer Lehrbücher mit Staub-

gefäßen u. s. w. ausgeführten Malereien ist ebenso

bewunderungswürdig, als diese eigentümliche Bema-

lung, dank Bayer's naiver Arbeit, originell und höchst

geschmackvoll wirkt. Das Service wurde um 1776

in Auftrag gegeben und soll anfänglich für die Kai-

serin Katharina IL bestimmt gewesen sein. Ur-

sprünglich auf 80 Gedecke berechnet, sollte es 1797

auf 100 vervollständigt werden. Die bedrängte Lage

der Fabrik veranlasste aber um 1802 die Einstellung

der Arbeit. Im Jahre 1797 fanden sich 2528 fer-

tige Stücke verzeichnet.

Das Service ist dann für

die königliche Tafel in Ge-

brauch genommen worden.

Der Wert desselben war

mit 24 224 Rd. berechnet.

Ursprünglich sollen

noch die von Tvede mo-

dellirten Figuren in den

Volkstrachten aller Län-

der der dänischen Krone

als Beigabe für dieses

Tischzeug bestimmt ge-

wesen sein, doch werden

diese wohl nicht genügt

haben.

Wegen der originellen

Bemalung möge hier auch

das später zu betrachten-

de Moiirad'sche Tischgerät

Erwähnung finden.

Im Ganzen haben selbst

die anspruchsvollsten

Stücke der Fabrik einen

gut bürgerlichen Charak-

ter. Die Tafel- und Frühstücksgeräte, die Vasen

und Potpourris haben etwas sehr behagliches. Die

raffinirte Schönheit der Porzellangebilde aus der

Mitte des Jahrhunderts geht diesen Erzeugnissen

ab, wie sie auch die vornehme Eleganz der fran-

zösischen und deutschen Fabrikate der späteren

Zeit nicht besitzen; von deren feinem Duft ist

hier wenig vorhanden und mit Altmeißen ver-

glichen, erscheinen die Figuren oft plump und

fast barbarisch. Aber es giebt auch unter ihnen

glänzende, ja einzige Arbeiten. Die nach einem Ver-

gleich mit Luplau's sicheren Arbeiten diesem zuge-

schriebenen Figuren der Tänzerin, des Flötenspielers

und anderer sind von feinstem Reiz, würdig eines

Fig. 16.

Moreau und Gravelot, und zu jener Zeit kaum irgend-

wo anders so schön gemacht.

Die Formen haben in dem kurzen Zeiträume von

1776—1800 dreimal gewechselt. Man hatte mit den

von Meißen und Fürstenberg übernommenen Rokoko-

formen begonnen, musste dann zu dem klassizirenden

Stil Ludwig's XVI. übergehen, um kurz darauf den

Empirestil anzunehmen. Die Folgen dieses häufigen

Wechsels machten sich sehr fühlbar: die Muster

wurden namentlich zuletzt immer weniger durchge-

bildet und veralteten, bevor sie eingeführt waren.

Die Klagen darüber hörten nicht auf.

Die Hauptstärke der

Fabrik scheint aber doch

in der Bemalung gelegen

zu haben. Des originellen

Flora - Danica - Musters ist

bereits gedacht worden.

Das Monrad-Service war

so reich dekorirt, dass je-

des Stück sein besonderes

Verzierungsmotiv aufwies.

Bei diesem Tischzeug sind

die Malereien von wunder-

schöner Farbe, namentlich

die Ränder in Königsblau

und Gold. Auch findet

sich hier jenes der Fabrik

eigentümliche und mit ent-

schiedenem Erfolge ge-

pflegte sogen. Atrappen-

dekor. Wenn dieses Mo-

tiv auch nicht als beson-

ders stilvoll angesehen

werden kann, so ist es

doch liebenswürdig, unter-

haltend und von ganz aus-

gezeichnet dekorativer Wirkung. Wo sich in Aus-

stellungen solche Stücke gezeigt haben, sollen sie

vor jeder anderen Bemalung als die frischesten und

lustigsten aufgefallen sein. Übrigens findet sich

dieser Dekor später auch in anderen Fabriken.

Am allgemeinsten ist die Streublumenmalerei

angewandt. Die behagliche und dabei festliche Ver-

zierung erfreute sich ja bei allen Fabriken der glei-

chen Beliebtheit. Bei den in Kopenhagen vor 1780

entstandenen Stücken sind die Streublumen eine

ziemlich ungeschickte Nachahmung der Meißener

Blumen. Erst die Berliner Maler brachten hier Ge-

schmack und Selbständigkeit herein. Die Blumen-

malereien zeigten ein Naturgefühl, das einen Teil

Dame mit Hündchen, angeblich von Luiilau.

(Rosenborg.)