DAS KUNSTHAND WERK.

213

keit gefunden, erst da, wo wir

einem regen nationalen Leben

nach allen Richtungen hin be-

gegnen, hat als Letztes (!) auch

das deutsche Kunstgewerbe

mächtig wieder aufgelebt. Da-

bei ist es interessant zu be-

trachten, wie die Deutschen

auf die Renaissance als ihre

Blütezeit in dieser Hinsicht

zurückgingen, während die

Franzosen, durch unsere bezüg-

lichen Erfolge bereits in Sorge

versetzt, den Stil Ludwigs XIV.

als denjenigen bezeichneten,

welchem sie ihre Vorherrschaft

in Sachen des Geschmackes

verdanken. Übrigens sehen

wir auch bei uns neben den

Renaissanceformeu längst im-

mer mehr das Barock wie das

Rokoko gepflegt, die in der

Tliat für gewisse Zwecke und

gewisse Stoffe einzig passen.

Darin beruht überhaupt zum

großen Teil der Vorzug un-

serer heutigen kunstgewerb-

lichen Richtung, dass wir mehr

oder minder in allen Stilen

zugleich arbeiten, indem wir

von jedem derselben das an-

nehmen, was wir brauchen zu

können glauben. Und sicher-

lich besitzt jeder seine Reize

und Vorteile. Wer nun alle

diese in gewisser Weise zu ver-

einigen, sämtliche geschicht-

liche Stile nicht sklavisch nach-

ahmend, sondern frei beherr-

schend für seine Zwecke zu ver-

werten weiß, wie wir es durch

unsere trefflichen Schulen und

Museen in der Lage sind, sollte

der nicht, auch ohne einen

neuen eigenen Stil aufweisen

zu können, durch Neues und

Kroßes zu schaffen vermögen?

Das kann um so weniger be-

stritten werden, je mehr wir

all die zahlreichen gewaltigen

Errungenschaften, welche wir

w~~~"y^" ""'~W &

>y (gg^rnwg) ccttoncp fyp&a

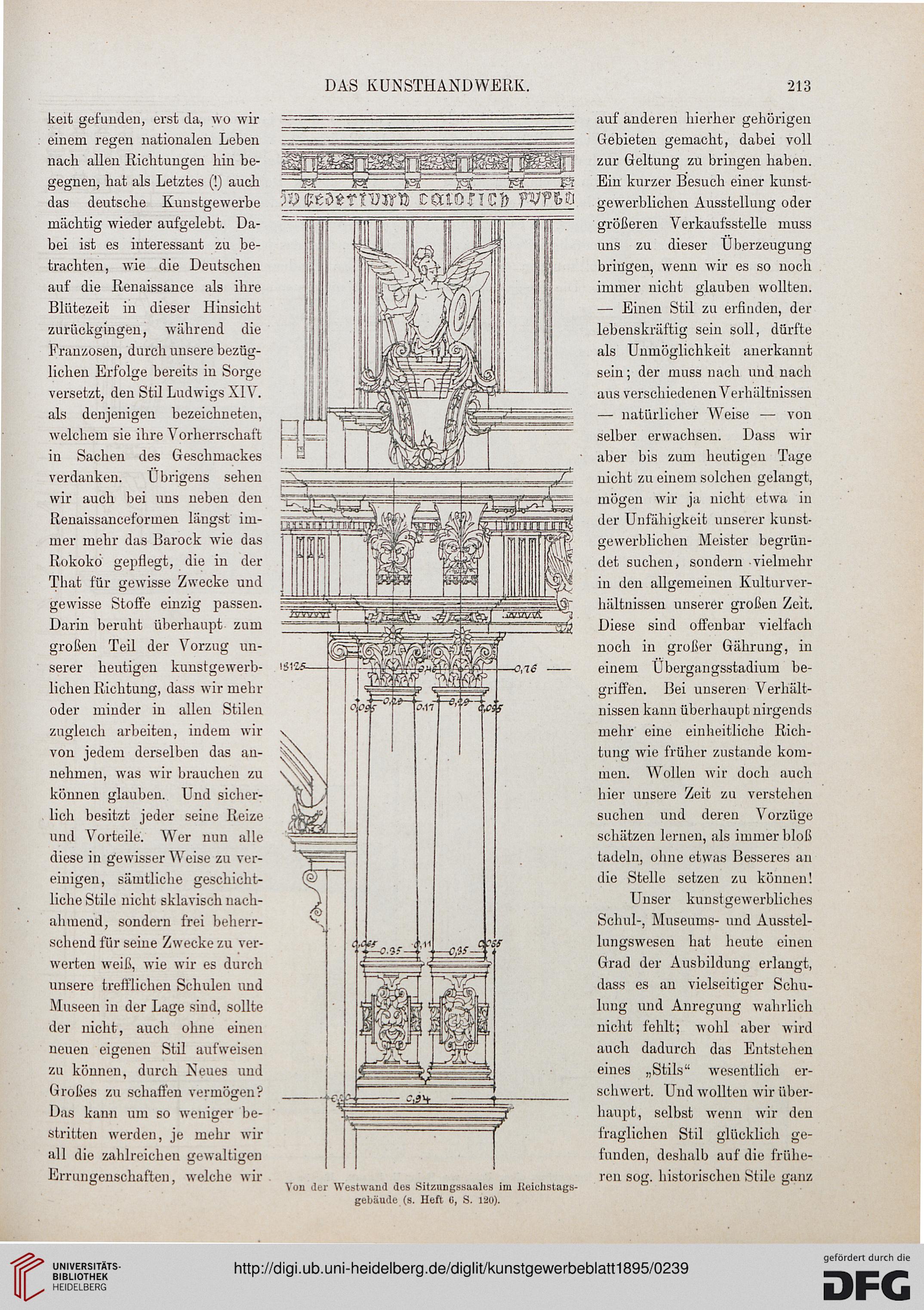

Von der Westwand des Sitzungssaales im Keichstags-

gebäude (s. Heft G, S. ISO).

auf anderen hierher gehörigen

Gebieten gemacht, dabei voll

zur Geltung zu bringen haben.

Ein kurzer Besuch einer kunst-

gewerblichen Ausstellung oder

größeren Verkaufsstelle muss

uns zu dieser Überzeugung

bringen, wenn wir es so noch

immer nicht glauben wollten.

— Einen Stil zu erfinden, der

lebenskräftig sein soll, dürfte

als Unmöglichkeit anerkannt

sein; der muss nach und nach

aus verschiedenen Verhältnissen

— natürlicher Weise — von

selber erwachsen. Dass wir

aber bis zum heutigen Tage

nicht zu einem solchen gelangt,

mögen wir ja nicht etwa in

der Unfähigkeit unserer kunst-

gewerblichen Meister begrün-

det suchen, sondern vielmehr

in den allgemeinen Kulturver-

hältnissen unserer großen Zeit.

Diese sind offenbar vielfach

noch in großer Gährung, in

einem Übergangsstadium be-

griffen. Bei unseren Verhält-

nissen kann überhaupt nirgends

mehr eine einheitliche Rich-

tung wie früher zustande kom-

men. Wollen wir doch auch

hier unsere Zeit zu verstellen

suchen und deren Vorzüge

schätzen lernen, als immer bloß

tadeln, ohne etwas Besseres an

die Stelle setzen zu können!

Unser kunstgewerbliches

Schul-, Museums- und Ausstel-

lungswesen hat heute einen

Grad der Ausbildung erlangt,

dass es an vielseitiger Schu-

lung und Anregung wahrlich

nicht fehlt; wohl aber wird

auch dadurch das Entstehen

eines „Stils" wesentlich er-

schwert. Und wollten wir über-

haupt, selbst wenn wir den

fraglichen Stil glücklich ge-

funden, deshalb auf die frühe-

ren sog. historischen Stile ganz

213

keit gefunden, erst da, wo wir

einem regen nationalen Leben

nach allen Richtungen hin be-

gegnen, hat als Letztes (!) auch

das deutsche Kunstgewerbe

mächtig wieder aufgelebt. Da-

bei ist es interessant zu be-

trachten, wie die Deutschen

auf die Renaissance als ihre

Blütezeit in dieser Hinsicht

zurückgingen, während die

Franzosen, durch unsere bezüg-

lichen Erfolge bereits in Sorge

versetzt, den Stil Ludwigs XIV.

als denjenigen bezeichneten,

welchem sie ihre Vorherrschaft

in Sachen des Geschmackes

verdanken. Übrigens sehen

wir auch bei uns neben den

Renaissanceformeu längst im-

mer mehr das Barock wie das

Rokoko gepflegt, die in der

Tliat für gewisse Zwecke und

gewisse Stoffe einzig passen.

Darin beruht überhaupt zum

großen Teil der Vorzug un-

serer heutigen kunstgewerb-

lichen Richtung, dass wir mehr

oder minder in allen Stilen

zugleich arbeiten, indem wir

von jedem derselben das an-

nehmen, was wir brauchen zu

können glauben. Und sicher-

lich besitzt jeder seine Reize

und Vorteile. Wer nun alle

diese in gewisser Weise zu ver-

einigen, sämtliche geschicht-

liche Stile nicht sklavisch nach-

ahmend, sondern frei beherr-

schend für seine Zwecke zu ver-

werten weiß, wie wir es durch

unsere trefflichen Schulen und

Museen in der Lage sind, sollte

der nicht, auch ohne einen

neuen eigenen Stil aufweisen

zu können, durch Neues und

Kroßes zu schaffen vermögen?

Das kann um so weniger be-

stritten werden, je mehr wir

all die zahlreichen gewaltigen

Errungenschaften, welche wir

w~~~"y^" ""'~W &

>y (gg^rnwg) ccttoncp fyp&a

Von der Westwand des Sitzungssaales im Keichstags-

gebäude (s. Heft G, S. ISO).

auf anderen hierher gehörigen

Gebieten gemacht, dabei voll

zur Geltung zu bringen haben.

Ein kurzer Besuch einer kunst-

gewerblichen Ausstellung oder

größeren Verkaufsstelle muss

uns zu dieser Überzeugung

bringen, wenn wir es so noch

immer nicht glauben wollten.

— Einen Stil zu erfinden, der

lebenskräftig sein soll, dürfte

als Unmöglichkeit anerkannt

sein; der muss nach und nach

aus verschiedenen Verhältnissen

— natürlicher Weise — von

selber erwachsen. Dass wir

aber bis zum heutigen Tage

nicht zu einem solchen gelangt,

mögen wir ja nicht etwa in

der Unfähigkeit unserer kunst-

gewerblichen Meister begrün-

det suchen, sondern vielmehr

in den allgemeinen Kulturver-

hältnissen unserer großen Zeit.

Diese sind offenbar vielfach

noch in großer Gährung, in

einem Übergangsstadium be-

griffen. Bei unseren Verhält-

nissen kann überhaupt nirgends

mehr eine einheitliche Rich-

tung wie früher zustande kom-

men. Wollen wir doch auch

hier unsere Zeit zu verstellen

suchen und deren Vorzüge

schätzen lernen, als immer bloß

tadeln, ohne etwas Besseres an

die Stelle setzen zu können!

Unser kunstgewerbliches

Schul-, Museums- und Ausstel-

lungswesen hat heute einen

Grad der Ausbildung erlangt,

dass es an vielseitiger Schu-

lung und Anregung wahrlich

nicht fehlt; wohl aber wird

auch dadurch das Entstehen

eines „Stils" wesentlich er-

schwert. Und wollten wir über-

haupt, selbst wenn wir den

fraglichen Stil glücklich ge-

funden, deshalb auf die frühe-

ren sog. historischen Stile ganz