136

ANTIKES KÜNSTHANDWERK AM RHEIN.

s&fc«*©*"-^

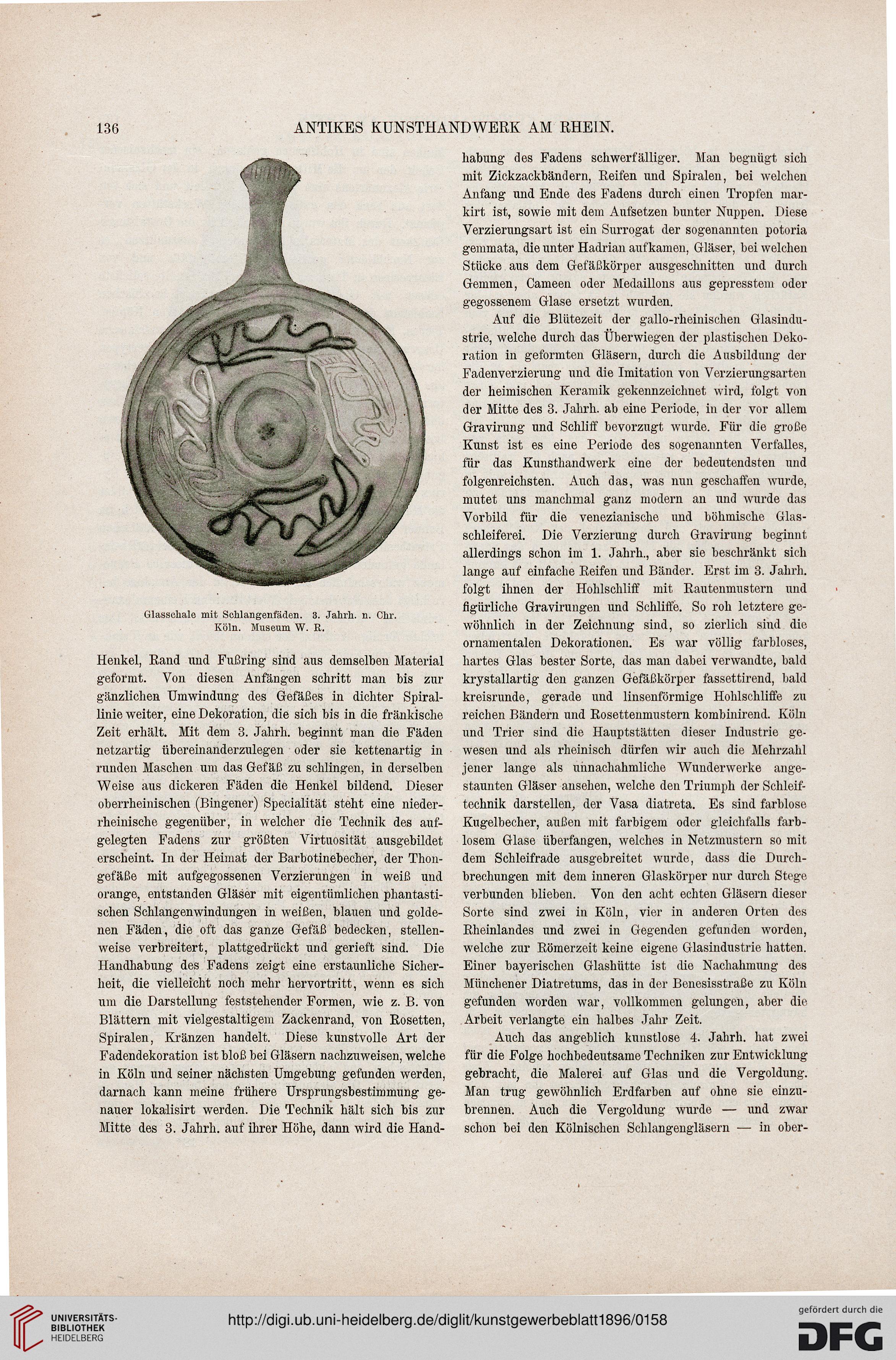

Glasseliale mit Schlangenfäden. 3. Jahrh. n. Chr.

Köln. Museum W. R.

Henkel, Eand uud Fußring sind aus demselben Material

geformt. Von diesen Anfängen schritt man bis zur

gänzlichen Umwindung des Gefäßes in dichter Spiral-

linie weiter, eine Dekoration, die sich bis in die fränkische

Zeit erhält. Mit dem 3. Jahrh. beginnt man die Fäden

netzartig übereinanderzulegen oder sie kettenartig in

runden Maschen um das Gefäß zu schlingen, in derselben

Weise aus dickeren Fäden die Henkel bildend. Dieser

oberrheinischen (Bingener) Specialität steht eine nieder-

rheinische gegenüber, in welcher die Technik des auf-

gelegten Fadens zur größten Virtuosität ausgebildet

erscheint. In der Heimat der Barbotinebecher, der Thon-

gefäße mit aufgegossenen Verzierungen in weiß und

orange, entstanden Gläser mit eigentümlichen phantasti-

schen Schlangenwindungen in weißen, blauen und golde-

nen Fäden, die oft das ganze Gefäß bedecken, stellen-

weise verbreitert, plattgedrückt und gerieft sind. Die

Handhabung des Fadens zeigt eine erstaunliche Sicher-

heit, die vielleicht noch mehr hervortritt, wenn es sich

um die Darstellung feststehender Formen, wie z. B. von

Blättern mit vielgestaltigem Zackenrand, von Eosetten,

Spiralen, Kränzen handelt. Diese kunstvolle Art der

Fadendekoration ist bloß bei Gläsern nachzuweisen, welche

in Köln und seiner nächsten Umgebung gefunden werden,

darnach kann meine frühere Ursprungsbestimmung ge-

nauer lokalisirt werden. Die Technik hält sich bis zur

Mitte des 3. Jahrh. auf ihrer Höhe, dann wird die Hand-

habung des Fadens schwerfälliger. Man begnügt sich

mit Zickzackbändern, Reifen und Spiralen, bei welchen

Anfang und Ende des Fadens durch einen Tropfen mar-

kirt ist, sowie mit dem Aufsetzen bunter Nuppen. Diese

Verzierungsart ist ein Surrogat der sogenannten potoria

gemmata, die unter Hadrian aufkamen, Gläser, bei welchen

Stücke aus dem Gefäßkörper ausgeschnitten und durch

Gemmen, Cameen oder Medaillons aus gepresstem oder

gegossenem Glase ersetzt wurden.

Auf die Blütezeit der gallo-rheinischen Glasindu-

strie, welche durch das Überwiegen der plastischen Deko-

ration in geformten Gläsern, durch die Ausbildung der

Fadenverzierung und die Imitation von Verzierungsarten

der heimischen Keramik gekennzeichnet wird, folgt von

der Mitte des 3. Jahrh. ab eine Periode, in der vor allem

Gravirung und Schliff bevorzugt wurde. Für die große

Kunst ist es eine Periode des sogenannten Verfalles,

für das Kunsthandwerk eine der bedeutendsten und

folgenreichsten. Auch das, was nun geschaffen wurde,

mutet uns manchmal ganz modern an und wurde das

Vorbild für die venezianische und böhmische tilas-

schleiferei. Die Verzierung durch Gravirung beginnt

allerdings schon im 1. Jahrh., aber sie beschränkt sich

lange auf einfache Keifen und Bänder. Erst im 3. Jahrh.

folgt ihnen der Hohlschliff mit Kautenmustern und

figürliche Gravirungen und Schliffe. So roh letztere ge-

wöhnlich in der Zeichnung sind, so zierlich sind die

ornamentalen Dekorationen. Es war völlig farbloses,

hartes Glas bester Sorte, das man dabei verwandte, bald

krystallartig den ganzen Gefäßkörper fassettirend, bald

kreisrunde, gerade und linsenförmige Hohlschliffe zu

reichen Bändern und Rosettenmustern kombinirend. Köln

und Trier sind die Hauptstätten dieser Industrie ge-

wesen und als rheinisch dürfen wir auch die Mehrzahl

jener lange als unnachahmliche Wunderwerke ange-

staunten Gläser ansehen, welche den Triumph der Schleif-

technik darstellen, der Vasa diatreta. Es sind farblose

Kugelbecher, außen mit farbigem oder gleichfalls farb-

losem Glase überfangen, welches in Netzmustern so mit

dem Schleifrade ausgebreitet wurde, dass die Durch-

brechungen mit dem inneren Glaskörper nur durch Stege

verbunden blieben. Von den acht echten Gläsern dieser

Sorte sind zwei in Köln, vier in anderen Orten des

Kheinlandes und zwei in Gegenden gefunden worden,

welche zur Eömerzeit keine eigene Glasindustrie hatten.

Einer bayerischen Glashütte ist die Nachahmung des

Münchener Diatretums, das in der Benesisstraße zu Köln

gefunden worden war, vollkommen gelungen, aber die

Arbeit verlangte ein halbes Jahr Zeit.

Auch das angeblich kunstlose 4. Jahrh. hat zwei

für die Folge hochbedeutsame Techniken zur Entwicklung

gebracht, die Malerei auf Glas und die Vergoldung.

Man trug gewöhnlich Erdfarben auf ohne sie einzu-

brennen. Auch die Vergoldung wurde — und zwar

schon bei den Kölnischen Schlangengläsern — in ober-

ANTIKES KÜNSTHANDWERK AM RHEIN.

s&fc«*©*"-^

Glasseliale mit Schlangenfäden. 3. Jahrh. n. Chr.

Köln. Museum W. R.

Henkel, Eand uud Fußring sind aus demselben Material

geformt. Von diesen Anfängen schritt man bis zur

gänzlichen Umwindung des Gefäßes in dichter Spiral-

linie weiter, eine Dekoration, die sich bis in die fränkische

Zeit erhält. Mit dem 3. Jahrh. beginnt man die Fäden

netzartig übereinanderzulegen oder sie kettenartig in

runden Maschen um das Gefäß zu schlingen, in derselben

Weise aus dickeren Fäden die Henkel bildend. Dieser

oberrheinischen (Bingener) Specialität steht eine nieder-

rheinische gegenüber, in welcher die Technik des auf-

gelegten Fadens zur größten Virtuosität ausgebildet

erscheint. In der Heimat der Barbotinebecher, der Thon-

gefäße mit aufgegossenen Verzierungen in weiß und

orange, entstanden Gläser mit eigentümlichen phantasti-

schen Schlangenwindungen in weißen, blauen und golde-

nen Fäden, die oft das ganze Gefäß bedecken, stellen-

weise verbreitert, plattgedrückt und gerieft sind. Die

Handhabung des Fadens zeigt eine erstaunliche Sicher-

heit, die vielleicht noch mehr hervortritt, wenn es sich

um die Darstellung feststehender Formen, wie z. B. von

Blättern mit vielgestaltigem Zackenrand, von Eosetten,

Spiralen, Kränzen handelt. Diese kunstvolle Art der

Fadendekoration ist bloß bei Gläsern nachzuweisen, welche

in Köln und seiner nächsten Umgebung gefunden werden,

darnach kann meine frühere Ursprungsbestimmung ge-

nauer lokalisirt werden. Die Technik hält sich bis zur

Mitte des 3. Jahrh. auf ihrer Höhe, dann wird die Hand-

habung des Fadens schwerfälliger. Man begnügt sich

mit Zickzackbändern, Reifen und Spiralen, bei welchen

Anfang und Ende des Fadens durch einen Tropfen mar-

kirt ist, sowie mit dem Aufsetzen bunter Nuppen. Diese

Verzierungsart ist ein Surrogat der sogenannten potoria

gemmata, die unter Hadrian aufkamen, Gläser, bei welchen

Stücke aus dem Gefäßkörper ausgeschnitten und durch

Gemmen, Cameen oder Medaillons aus gepresstem oder

gegossenem Glase ersetzt wurden.

Auf die Blütezeit der gallo-rheinischen Glasindu-

strie, welche durch das Überwiegen der plastischen Deko-

ration in geformten Gläsern, durch die Ausbildung der

Fadenverzierung und die Imitation von Verzierungsarten

der heimischen Keramik gekennzeichnet wird, folgt von

der Mitte des 3. Jahrh. ab eine Periode, in der vor allem

Gravirung und Schliff bevorzugt wurde. Für die große

Kunst ist es eine Periode des sogenannten Verfalles,

für das Kunsthandwerk eine der bedeutendsten und

folgenreichsten. Auch das, was nun geschaffen wurde,

mutet uns manchmal ganz modern an und wurde das

Vorbild für die venezianische und böhmische tilas-

schleiferei. Die Verzierung durch Gravirung beginnt

allerdings schon im 1. Jahrh., aber sie beschränkt sich

lange auf einfache Keifen und Bänder. Erst im 3. Jahrh.

folgt ihnen der Hohlschliff mit Kautenmustern und

figürliche Gravirungen und Schliffe. So roh letztere ge-

wöhnlich in der Zeichnung sind, so zierlich sind die

ornamentalen Dekorationen. Es war völlig farbloses,

hartes Glas bester Sorte, das man dabei verwandte, bald

krystallartig den ganzen Gefäßkörper fassettirend, bald

kreisrunde, gerade und linsenförmige Hohlschliffe zu

reichen Bändern und Rosettenmustern kombinirend. Köln

und Trier sind die Hauptstätten dieser Industrie ge-

wesen und als rheinisch dürfen wir auch die Mehrzahl

jener lange als unnachahmliche Wunderwerke ange-

staunten Gläser ansehen, welche den Triumph der Schleif-

technik darstellen, der Vasa diatreta. Es sind farblose

Kugelbecher, außen mit farbigem oder gleichfalls farb-

losem Glase überfangen, welches in Netzmustern so mit

dem Schleifrade ausgebreitet wurde, dass die Durch-

brechungen mit dem inneren Glaskörper nur durch Stege

verbunden blieben. Von den acht echten Gläsern dieser

Sorte sind zwei in Köln, vier in anderen Orten des

Kheinlandes und zwei in Gegenden gefunden worden,

welche zur Eömerzeit keine eigene Glasindustrie hatten.

Einer bayerischen Glashütte ist die Nachahmung des

Münchener Diatretums, das in der Benesisstraße zu Köln

gefunden worden war, vollkommen gelungen, aber die

Arbeit verlangte ein halbes Jahr Zeit.

Auch das angeblich kunstlose 4. Jahrh. hat zwei

für die Folge hochbedeutsame Techniken zur Entwicklung

gebracht, die Malerei auf Glas und die Vergoldung.

Man trug gewöhnlich Erdfarben auf ohne sie einzu-

brennen. Auch die Vergoldung wurde — und zwar

schon bei den Kölnischen Schlangengläsern — in ober-