168

ÜBER ALTES UND NEUES ZINN GERÄT.

hergestellt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass die be-

sondere Empfänglichkeit des Solenhofer Stein für scharfe

und saubere Ätzung erst die Verwertung dieses Materials

für Zinnforraen herbeigeführt hat. Auf diese Weise

konnte das einmal geätzte Flachmuster durch den Guss

auf eine beliebig große Zahl von Zinngeschirren über-

tragen werden.

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts bevorzugte

für geätztes Zinn das Eankenwerk der Kiemmeister

und ganz besonders'die Arabeske; aus der Zeit um 1560

Kunstgewerbemuseum, die auf dem Schlachtfelde von

Pavia gefunden wurden und daher der Zeit vor 1525

entstammen müssen. Aus diesen Anfängen entwickelte

sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts durch Erweiterung

und Verfeinerung des Keliefschmuckes in Frankreich

und Deutschland neben der gewöhnlichen Gebrauchs-

ware eine Gattung von Edelzinn, ein Schaugerät rein

dekorativen Zweckes, dessen beste Beispiele zu den

hervorragendsten Leistungen der Hochrenaissance ge-

hören. Das berühmteste und auch das vollendetste

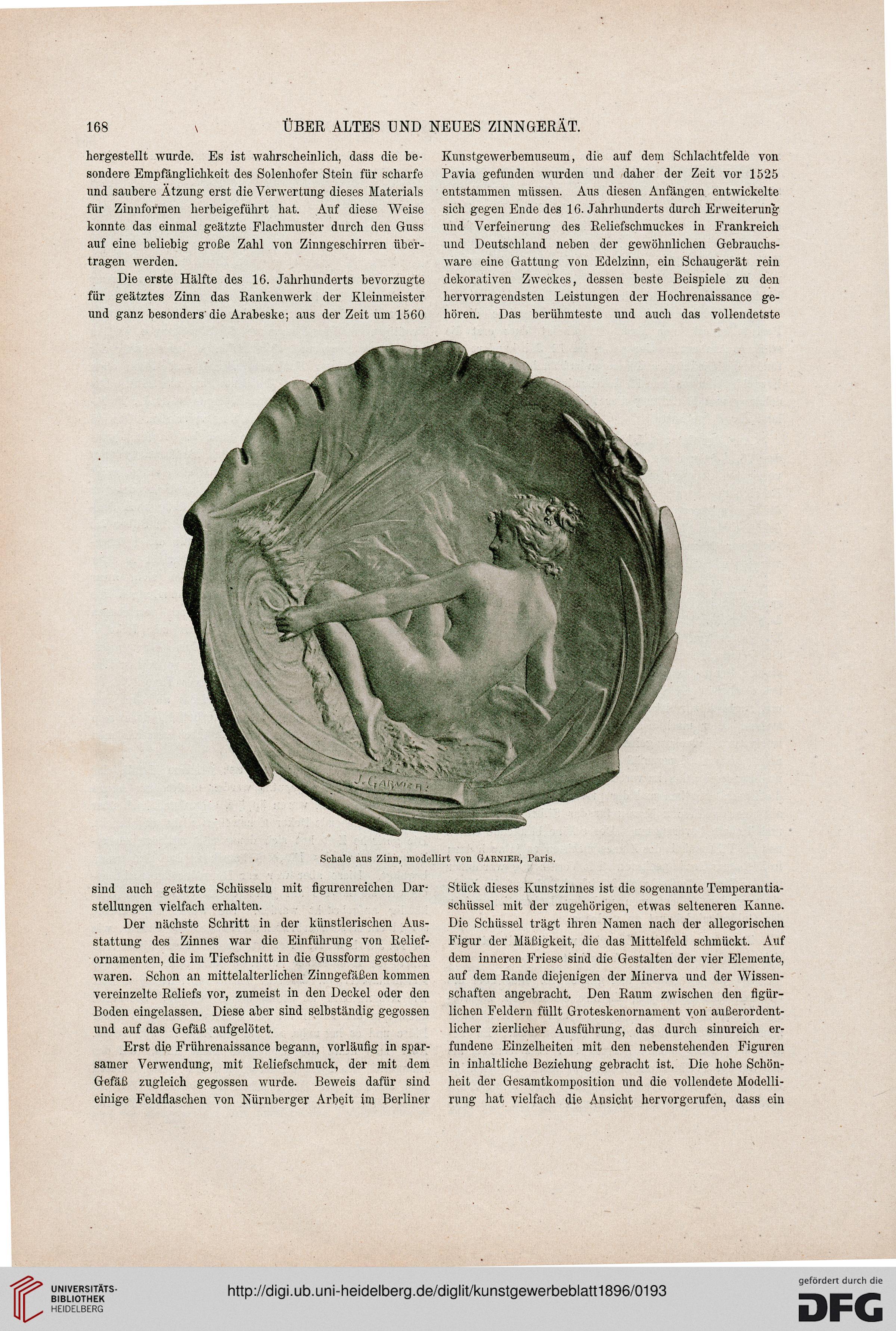

Schale aus Zinn, modellirt von Garnier, Paris.

sind auch geätzte Schüsseln mit figurenreichen Dar-

stellungen vielfach erhalten.

Der nächste Schritt in der künstlerischen Aus-

stattung des Zinnes war die Einführung von Eelief-

ornamenten, die im Tiefschnitt in die Gussform gestochen

waren. Schon an mittelalterlichen Zinngefäßen kommen

vereinzelte Keliefs vor, zumeist in den Deckel oder den

Boden eingelassen. Diese aber sind selbständig gegossen

und auf das Gefäß aufgelötet.

Erst die Frührenaissance begann, vorläufig in spar-

samer Verwendung, mit Keliefschmuck, der mit dem

Gefäß zugleich gegossen wurde. Beweis dafür sind

einige Feldflaschen von Nürnberger Arbeit im Berliner

Stück dieses Kunstzinnes ist die sogenannte Temperautia-

schüssel mit der zugehörigen, etwas selteneren Kanne.

Die Schüssel trägt ihren Namen nach der allegorischen

Figur der Mäßigkeit, die das Mittelfeld schmückt. Auf

dem inneren Friese sind die Gestalten der vier Elemente,

auf dem Kande diejenigen der Minerva und der Wissen-

schaften angebracht. Den Kaum zwischen den figür-

lichen Feldern füllt Groteskenornament von außerordent-

licher zierlicher Ausführung, das durch sinnreich er-

fundene Einzelheiten mit den nebenstehenden Figuren

in inhaltliche Beziehung gebracht ist. Die hohe Schön-

heit der Gesamtkomposition und die vollendete Modelli-

rung hat vielfach die Ansicht hervorgerufen, dass ein

ÜBER ALTES UND NEUES ZINN GERÄT.

hergestellt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass die be-

sondere Empfänglichkeit des Solenhofer Stein für scharfe

und saubere Ätzung erst die Verwertung dieses Materials

für Zinnforraen herbeigeführt hat. Auf diese Weise

konnte das einmal geätzte Flachmuster durch den Guss

auf eine beliebig große Zahl von Zinngeschirren über-

tragen werden.

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts bevorzugte

für geätztes Zinn das Eankenwerk der Kiemmeister

und ganz besonders'die Arabeske; aus der Zeit um 1560

Kunstgewerbemuseum, die auf dem Schlachtfelde von

Pavia gefunden wurden und daher der Zeit vor 1525

entstammen müssen. Aus diesen Anfängen entwickelte

sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts durch Erweiterung

und Verfeinerung des Keliefschmuckes in Frankreich

und Deutschland neben der gewöhnlichen Gebrauchs-

ware eine Gattung von Edelzinn, ein Schaugerät rein

dekorativen Zweckes, dessen beste Beispiele zu den

hervorragendsten Leistungen der Hochrenaissance ge-

hören. Das berühmteste und auch das vollendetste

Schale aus Zinn, modellirt von Garnier, Paris.

sind auch geätzte Schüsseln mit figurenreichen Dar-

stellungen vielfach erhalten.

Der nächste Schritt in der künstlerischen Aus-

stattung des Zinnes war die Einführung von Eelief-

ornamenten, die im Tiefschnitt in die Gussform gestochen

waren. Schon an mittelalterlichen Zinngefäßen kommen

vereinzelte Keliefs vor, zumeist in den Deckel oder den

Boden eingelassen. Diese aber sind selbständig gegossen

und auf das Gefäß aufgelötet.

Erst die Frührenaissance begann, vorläufig in spar-

samer Verwendung, mit Keliefschmuck, der mit dem

Gefäß zugleich gegossen wurde. Beweis dafür sind

einige Feldflaschen von Nürnberger Arbeit im Berliner

Stück dieses Kunstzinnes ist die sogenannte Temperautia-

schüssel mit der zugehörigen, etwas selteneren Kanne.

Die Schüssel trägt ihren Namen nach der allegorischen

Figur der Mäßigkeit, die das Mittelfeld schmückt. Auf

dem inneren Friese sind die Gestalten der vier Elemente,

auf dem Kande diejenigen der Minerva und der Wissen-

schaften angebracht. Den Kaum zwischen den figür-

lichen Feldern füllt Groteskenornament von außerordent-

licher zierlicher Ausführung, das durch sinnreich er-

fundene Einzelheiten mit den nebenstehenden Figuren

in inhaltliche Beziehung gebracht ist. Die hohe Schön-

heit der Gesamtkomposition und die vollendete Modelli-

rung hat vielfach die Ansicht hervorgerufen, dass ein