ÜBER ALTES UND NEUES ZINNGERÄT.

171

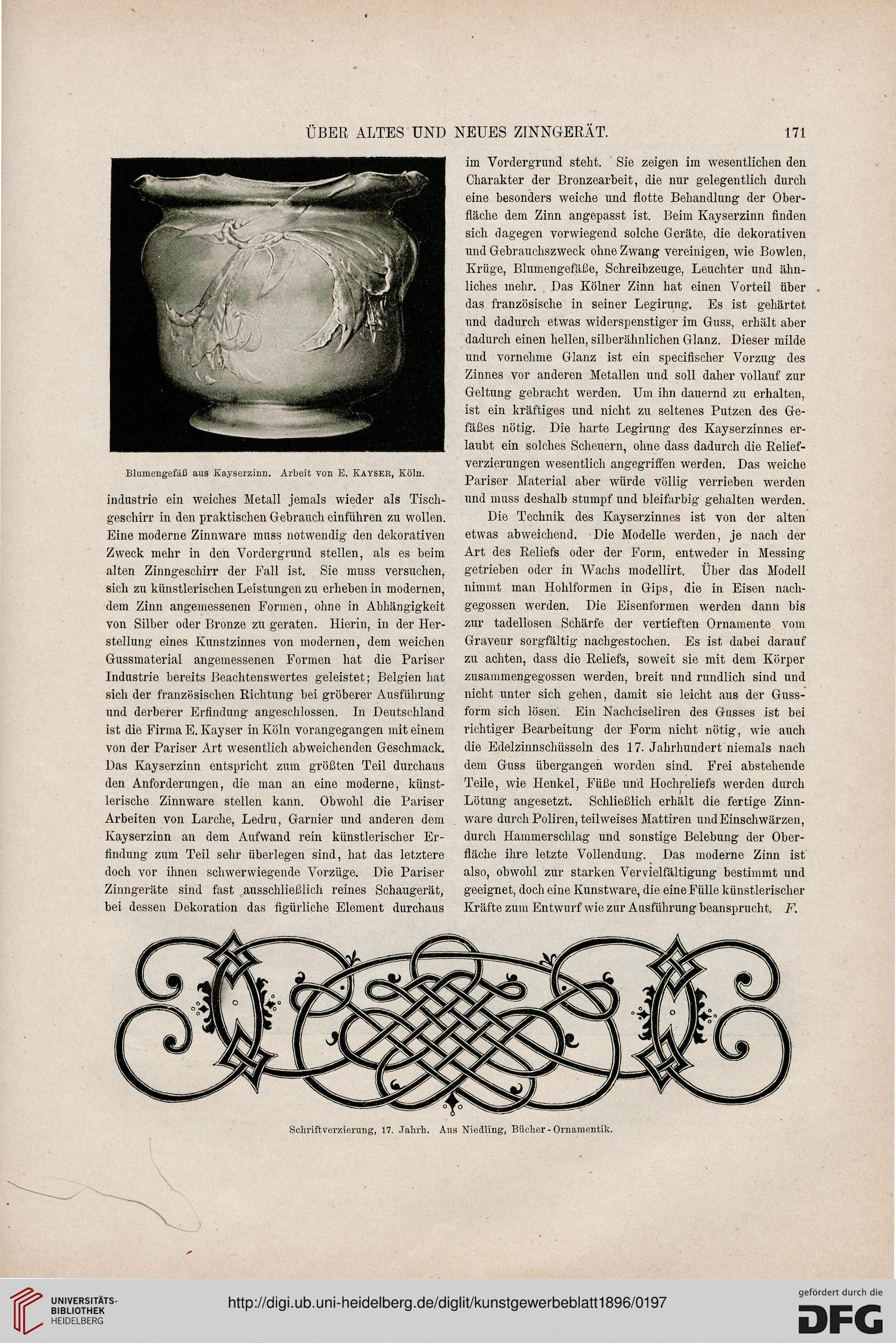

Blumengefäß aus Kayserzinn. Arbeit von E. Kaysee, Köln.

Industrie ein weiches Metall jemals wieder als Tisch-

geschirr in den praktischen Gebranch einführen zu wollen.

Eine moderne Zinnware miiss notwendig den dekorativen

Zweck mehr in den Vordergrund stellen, als es beim

alten Zinngeschirr der Fall ist. Sie muss versuchen,

sich zu künstlerischen Leistungen zu erheben in modernen,

dem Zinn angemessenen Formen, ohne in Abhängigkeit

von Silber oder Bronze zu geraten. Hierin, in der Her-

stellung eines Kunstzinnes von modernen, dem weichen

Gussmaterial angemessenen Formen hat die Pariser

Industrie bereits Beachtenswertes geleistet; Belgien hat

sich der französischen Richtung bei gröberer Ausführung

und derberer Erfindung angeschlossen. In Deutschland

ist die Firma E. Kayser in Köln vorangegangen mit einem

von der Pariser Art wesentlich abweichenden Geschmack.

Bas Kayserzinn entspricht zum größten Teil durchaus

den Anforderungen, die man an eine moderne, künst-

lerische Zinnware stellen kann. Obwohl die Pariser

Arbeiten von Lärche, Ledru, Garnier und anderen dem

Kayserzinn an dem Aufwand rein künstlerischer Er-

findung zum Teil sehr überlegen sind, hat das letztere

doch vor ihnen schwerwiegende Vorzüge. Die Pariser

Zinngeräte sind fast ausschließlich reines Schaugerät,

bei dessen Dekoration das figürliche Element durchaus

im Vordergrund steht. Sie zeigen im wesentlichen den

Charakter der Bronzearbeit, die nur gelegentlich durch

eine besonders weiche und flotte Behandlung der Ober-

fläche dem Zinn angepasst ist. Beim Kayserzinn finden

sich dagegen vorwiegend solche Geräte, die dekorativen

und Gebrauchszweck ohne Zwang vereinigen, wie Bowlen,

Krüge, Blumengefäße, Schreibzeuge, Leuchter und ähn-

liches mehr. . Das Kölner Zinn hat einen Vorteil über

das französische in seiner Legirung. Es ist gehärtet

und dadurch etwas widerspenstiger im Guss, erhält aber

dadurch einen hellen, silberähnlichen Glanz. Dieser milde

und vornehme Glanz ist ein specifischer Vorzug des

Zinnes vor anderen Metallen und soll daher vollauf zur

Geltung gebracht werden. Um ihn dauernd zu erhalten,

ist ein kräftiges und nicht zu seltenes Putzen des Ge-

fäßes nötig. Die harte Legirung des Kayserzinnes er-

laubt ein solches Scheuern, ohne dass dadurch die Relief-

verzierungen wesentlich angegriffen werden. Das weiche

Pariser Material aber würde völlig verrieben werden

und muss deshalb stumpf und bleifarbig gehalten werden.

Die Technik des Kayserzinnes ist von der alten

etwas abweichend. Die Modelle werden, je nach der

Art des Reliefs oder der Form, entweder in Messing

getrieben oder in Wachs modellirt. Über das Modell

nimmt man Hohlformen in Gips, die in Eisen nach-

gegossen werden. Die Eisenformen werden dann bis

zur tadellosen Schärfe der vertieften Ornamente vom

Graveur sorgfältig nachgestochen. Es ist dabei darauf

zu achten, dass die Reliefs, soweit sie mit dem Körper

zusammengegossen werden, breit und rundlich sind und

nicht unter sich gehen, damit sie leicht aus der Guss-

form sich lösen. Ein Nacheiseliren des Gusses ist bei

richtiger Bearbeitung der Form nicht nötig, wie auch

die Edelzinnschüsseln des 17. Jahrhundert niemals nach

dem Guss übergangen worden sind. Frei abstehende

Teile, wie Henkel, Füße und Hochreliefs werden durch

Lötung angesetzt. Schließlich erhält die fertige Zinn-

ware durch Poliren, teilweises Mattiren und Einschwärzen,

durch Hammerschlag und sonstige Belebung der Ober-

fläche ihre letzte Vollendung. Das moderne Zinn ist

also, obwohl zur starken Vervielfältigung bestimmt und

geeignet, doch eine Kunstware, die eine Fülle künstlerischer

Kräfte zum Entwurf wie zur Ausführung beansprucht. F.

Schriftverzierang, 17. Jahrh. Aus Niedling, Bücher-Ornamentik.

171

Blumengefäß aus Kayserzinn. Arbeit von E. Kaysee, Köln.

Industrie ein weiches Metall jemals wieder als Tisch-

geschirr in den praktischen Gebranch einführen zu wollen.

Eine moderne Zinnware miiss notwendig den dekorativen

Zweck mehr in den Vordergrund stellen, als es beim

alten Zinngeschirr der Fall ist. Sie muss versuchen,

sich zu künstlerischen Leistungen zu erheben in modernen,

dem Zinn angemessenen Formen, ohne in Abhängigkeit

von Silber oder Bronze zu geraten. Hierin, in der Her-

stellung eines Kunstzinnes von modernen, dem weichen

Gussmaterial angemessenen Formen hat die Pariser

Industrie bereits Beachtenswertes geleistet; Belgien hat

sich der französischen Richtung bei gröberer Ausführung

und derberer Erfindung angeschlossen. In Deutschland

ist die Firma E. Kayser in Köln vorangegangen mit einem

von der Pariser Art wesentlich abweichenden Geschmack.

Bas Kayserzinn entspricht zum größten Teil durchaus

den Anforderungen, die man an eine moderne, künst-

lerische Zinnware stellen kann. Obwohl die Pariser

Arbeiten von Lärche, Ledru, Garnier und anderen dem

Kayserzinn an dem Aufwand rein künstlerischer Er-

findung zum Teil sehr überlegen sind, hat das letztere

doch vor ihnen schwerwiegende Vorzüge. Die Pariser

Zinngeräte sind fast ausschließlich reines Schaugerät,

bei dessen Dekoration das figürliche Element durchaus

im Vordergrund steht. Sie zeigen im wesentlichen den

Charakter der Bronzearbeit, die nur gelegentlich durch

eine besonders weiche und flotte Behandlung der Ober-

fläche dem Zinn angepasst ist. Beim Kayserzinn finden

sich dagegen vorwiegend solche Geräte, die dekorativen

und Gebrauchszweck ohne Zwang vereinigen, wie Bowlen,

Krüge, Blumengefäße, Schreibzeuge, Leuchter und ähn-

liches mehr. . Das Kölner Zinn hat einen Vorteil über

das französische in seiner Legirung. Es ist gehärtet

und dadurch etwas widerspenstiger im Guss, erhält aber

dadurch einen hellen, silberähnlichen Glanz. Dieser milde

und vornehme Glanz ist ein specifischer Vorzug des

Zinnes vor anderen Metallen und soll daher vollauf zur

Geltung gebracht werden. Um ihn dauernd zu erhalten,

ist ein kräftiges und nicht zu seltenes Putzen des Ge-

fäßes nötig. Die harte Legirung des Kayserzinnes er-

laubt ein solches Scheuern, ohne dass dadurch die Relief-

verzierungen wesentlich angegriffen werden. Das weiche

Pariser Material aber würde völlig verrieben werden

und muss deshalb stumpf und bleifarbig gehalten werden.

Die Technik des Kayserzinnes ist von der alten

etwas abweichend. Die Modelle werden, je nach der

Art des Reliefs oder der Form, entweder in Messing

getrieben oder in Wachs modellirt. Über das Modell

nimmt man Hohlformen in Gips, die in Eisen nach-

gegossen werden. Die Eisenformen werden dann bis

zur tadellosen Schärfe der vertieften Ornamente vom

Graveur sorgfältig nachgestochen. Es ist dabei darauf

zu achten, dass die Reliefs, soweit sie mit dem Körper

zusammengegossen werden, breit und rundlich sind und

nicht unter sich gehen, damit sie leicht aus der Guss-

form sich lösen. Ein Nacheiseliren des Gusses ist bei

richtiger Bearbeitung der Form nicht nötig, wie auch

die Edelzinnschüsseln des 17. Jahrhundert niemals nach

dem Guss übergangen worden sind. Frei abstehende

Teile, wie Henkel, Füße und Hochreliefs werden durch

Lötung angesetzt. Schließlich erhält die fertige Zinn-

ware durch Poliren, teilweises Mattiren und Einschwärzen,

durch Hammerschlag und sonstige Belebung der Ober-

fläche ihre letzte Vollendung. Das moderne Zinn ist

also, obwohl zur starken Vervielfältigung bestimmt und

geeignet, doch eine Kunstware, die eine Fülle künstlerischer

Kräfte zum Entwurf wie zur Ausführung beansprucht. F.

Schriftverzierang, 17. Jahrh. Aus Niedling, Bücher-Ornamentik.