Zuweisungen

39

Zusammenhänge einzelner Blätter, wie der Engelmadonna Abb. 33 mit B. 99 oder auf das

Franziskus-Blatt C. D. 42 mit B. 110, oder auf St. Veronika (Abb. 34). Auf S. 21 unserer Be-

sprechung der Basler Gruppe wurde in noch deutlicherer Weise die sich umblickende Eckfigur aus

dem Evangelienbuche (C. D. 26) herangezogen, die sich sowohl im Terenz als auch in der Apo-

kalypse und sonst noch vorfindet (Abb. 11, 12, 13). Ina Dürer-

Festjahre 1928 erklärte sich auch Dodgson in seinem „Guide“ der

Londoner Dürer-Ausstellung für den Meister. Stadler trat für den

Meister der Bergmannschen Offizin ein (Michel Wolgemut, S. 222,

Notei); Weinberger, a. a. O. S. 188: Art des jungen Hans Kulm-

bach. Tietze (I, S.375) und Wölfflin (S. 386) verhielten sich gleich-

falls ablehnend. Alle diese Hinweise zusammenfassend und nach

eigenen Vergleichen ergänzend, erkenne ich, ähnlich den Basler

Folgen, abermals Dürers Unternehmerhand für beide Holzschnitt-

serien (Salus anirnae und Sonntagsevangelien), an denen freilich

Schüler und, wie mir scheint, am sichtbarsten Hans von Kulm-

bach sich mitbetätigten (siehe Abb. 33). Auf letzteren wies schon

Christian Rauch 1907 hin.1 Als Beispiel einer dritten Hand diene

Abb. 36 (C.D. 97).

Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Vermutung hingewiesen, Salus-Folgen

deren Wahrscheinlichkeit sich mir im Laufe der Arbeit immer

klarer aufdrängte. Bestätigt sich die Zuschreibung der frühesten

fragmentarischen Basler Salus-Folge an Dürer und ebenso jener

in Nürnberg 1503 entstandenen, die gleichfalls nicht den erhofften Verlagserfolg erreicht zu

haben scheint, da sich nur zwei Exemplare neben vielen losen Einzeldrucken später Zeit

erhielten, so ließe sich leicht begreifen, daß Dürer, unbefriedigt über diese verfehlten Unter-

nehmungen, in Nürnberg 1505 dieses ob seines vielgestaltigen In-

haltes künstlerisch, vielleicht auch materiell sich lohnende Thema

noch ein drittes Mal anging und eine Reihe von zusammen-

gehörigen Holzschnitten desselben Inhaltes, aber im größeren Maß-

stab schuf. Sie werden heute nach Dürers eigenen Worten mit dem

Ausdruck „Schlechtes Holzwerk“ bezeichnet, fallen tatsächlich

nach allgemeiner Auffassung in jene Jahre, zeichnen sich durch eine

volkstümliche, epische Schilderung, durch Beigabe freundlicher Land-

schaften mit sonnigen Bergen, weithin schimmernden Seeflächen

oder reichen Jlaumbeständen im Vordergrund aus.2 Die elf vor der

zweiten italienischen Reise fertiggewordenen Holzschnitte, fast alle

von gleicher Größe, zeigen kräftige Konturen, klare, durchsichtige

Parallelschattierungen und eine besonders scharfe Hervorhebung der

Lichter. Dieser anders geartete Schnittcharakter mit seiner einfachen,

doch gegensatzreichen Wirkung war auch mit Ursache, daß man

trotz durchgehends vorhandener Signatur Dürers in unberechtigter

Weise die Arbeit von Schülerhänden ableiten zu müssen glaubte.

Schlechtes

Holzwerk

Abb. 36.

Unbekannte Hand, Die hl. Ottilie

C.D. 97, Salus anirnae.

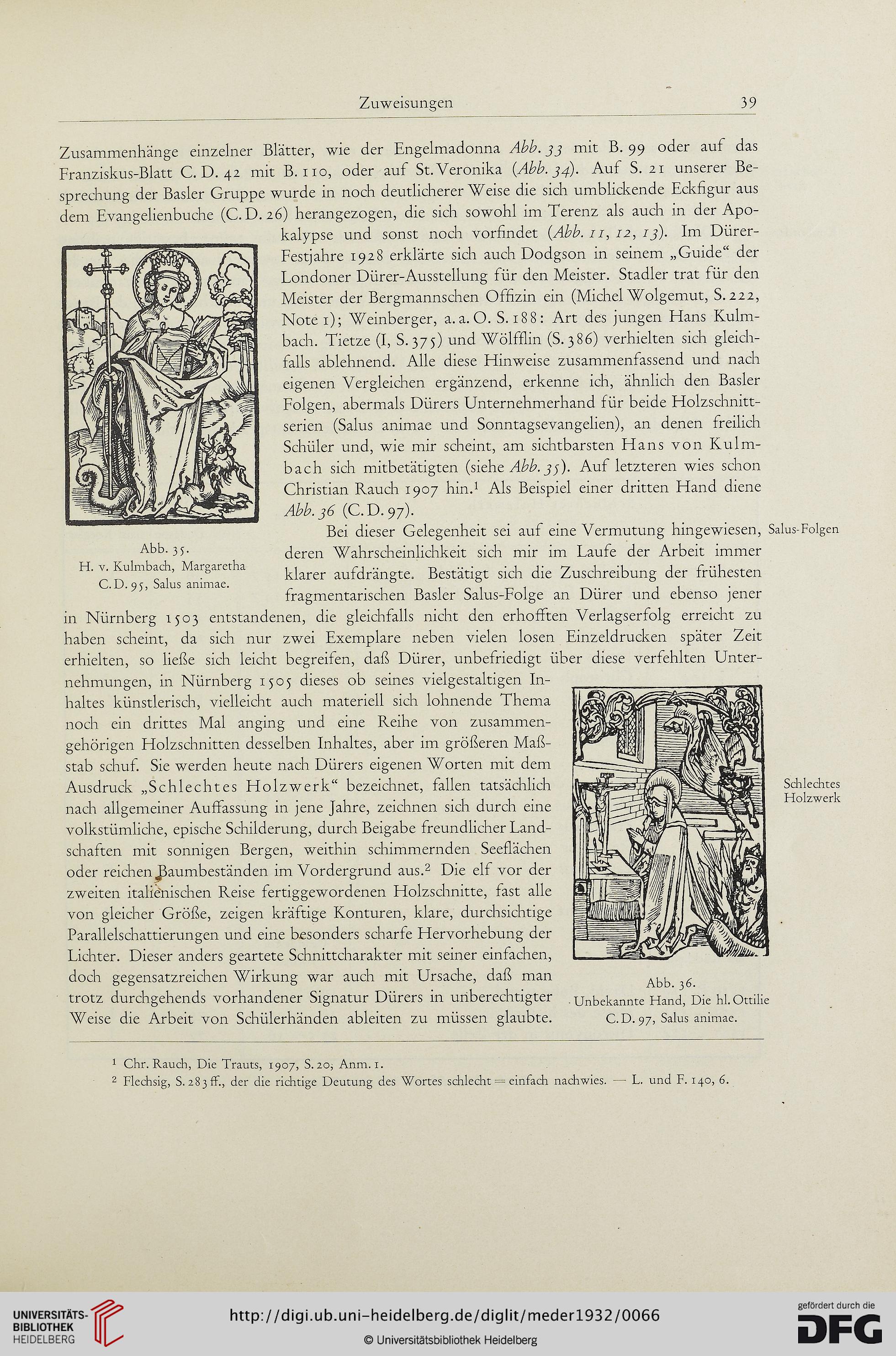

Abb. 35.

H. v. Kulmbach, Margaretha

C.D. 95, Salus anirnae.

1 Chr. Rauch, Die Trauts, 1907, S. 20, Anm. 1.

2 Flechsig, S. 283 ff., der die richtige Deutung des Wortes schlecht = einfach nachwies. — L. und F. 140, 6.

39

Zusammenhänge einzelner Blätter, wie der Engelmadonna Abb. 33 mit B. 99 oder auf das

Franziskus-Blatt C. D. 42 mit B. 110, oder auf St. Veronika (Abb. 34). Auf S. 21 unserer Be-

sprechung der Basler Gruppe wurde in noch deutlicherer Weise die sich umblickende Eckfigur aus

dem Evangelienbuche (C. D. 26) herangezogen, die sich sowohl im Terenz als auch in der Apo-

kalypse und sonst noch vorfindet (Abb. 11, 12, 13). Ina Dürer-

Festjahre 1928 erklärte sich auch Dodgson in seinem „Guide“ der

Londoner Dürer-Ausstellung für den Meister. Stadler trat für den

Meister der Bergmannschen Offizin ein (Michel Wolgemut, S. 222,

Notei); Weinberger, a. a. O. S. 188: Art des jungen Hans Kulm-

bach. Tietze (I, S.375) und Wölfflin (S. 386) verhielten sich gleich-

falls ablehnend. Alle diese Hinweise zusammenfassend und nach

eigenen Vergleichen ergänzend, erkenne ich, ähnlich den Basler

Folgen, abermals Dürers Unternehmerhand für beide Holzschnitt-

serien (Salus anirnae und Sonntagsevangelien), an denen freilich

Schüler und, wie mir scheint, am sichtbarsten Hans von Kulm-

bach sich mitbetätigten (siehe Abb. 33). Auf letzteren wies schon

Christian Rauch 1907 hin.1 Als Beispiel einer dritten Hand diene

Abb. 36 (C.D. 97).

Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Vermutung hingewiesen, Salus-Folgen

deren Wahrscheinlichkeit sich mir im Laufe der Arbeit immer

klarer aufdrängte. Bestätigt sich die Zuschreibung der frühesten

fragmentarischen Basler Salus-Folge an Dürer und ebenso jener

in Nürnberg 1503 entstandenen, die gleichfalls nicht den erhofften Verlagserfolg erreicht zu

haben scheint, da sich nur zwei Exemplare neben vielen losen Einzeldrucken später Zeit

erhielten, so ließe sich leicht begreifen, daß Dürer, unbefriedigt über diese verfehlten Unter-

nehmungen, in Nürnberg 1505 dieses ob seines vielgestaltigen In-

haltes künstlerisch, vielleicht auch materiell sich lohnende Thema

noch ein drittes Mal anging und eine Reihe von zusammen-

gehörigen Holzschnitten desselben Inhaltes, aber im größeren Maß-

stab schuf. Sie werden heute nach Dürers eigenen Worten mit dem

Ausdruck „Schlechtes Holzwerk“ bezeichnet, fallen tatsächlich

nach allgemeiner Auffassung in jene Jahre, zeichnen sich durch eine

volkstümliche, epische Schilderung, durch Beigabe freundlicher Land-

schaften mit sonnigen Bergen, weithin schimmernden Seeflächen

oder reichen Jlaumbeständen im Vordergrund aus.2 Die elf vor der

zweiten italienischen Reise fertiggewordenen Holzschnitte, fast alle

von gleicher Größe, zeigen kräftige Konturen, klare, durchsichtige

Parallelschattierungen und eine besonders scharfe Hervorhebung der

Lichter. Dieser anders geartete Schnittcharakter mit seiner einfachen,

doch gegensatzreichen Wirkung war auch mit Ursache, daß man

trotz durchgehends vorhandener Signatur Dürers in unberechtigter

Weise die Arbeit von Schülerhänden ableiten zu müssen glaubte.

Schlechtes

Holzwerk

Abb. 36.

Unbekannte Hand, Die hl. Ottilie

C.D. 97, Salus anirnae.

Abb. 35.

H. v. Kulmbach, Margaretha

C.D. 95, Salus anirnae.

1 Chr. Rauch, Die Trauts, 1907, S. 20, Anm. 1.

2 Flechsig, S. 283 ff., der die richtige Deutung des Wortes schlecht = einfach nachwies. — L. und F. 140, 6.