I

■A|.

solxxxxim

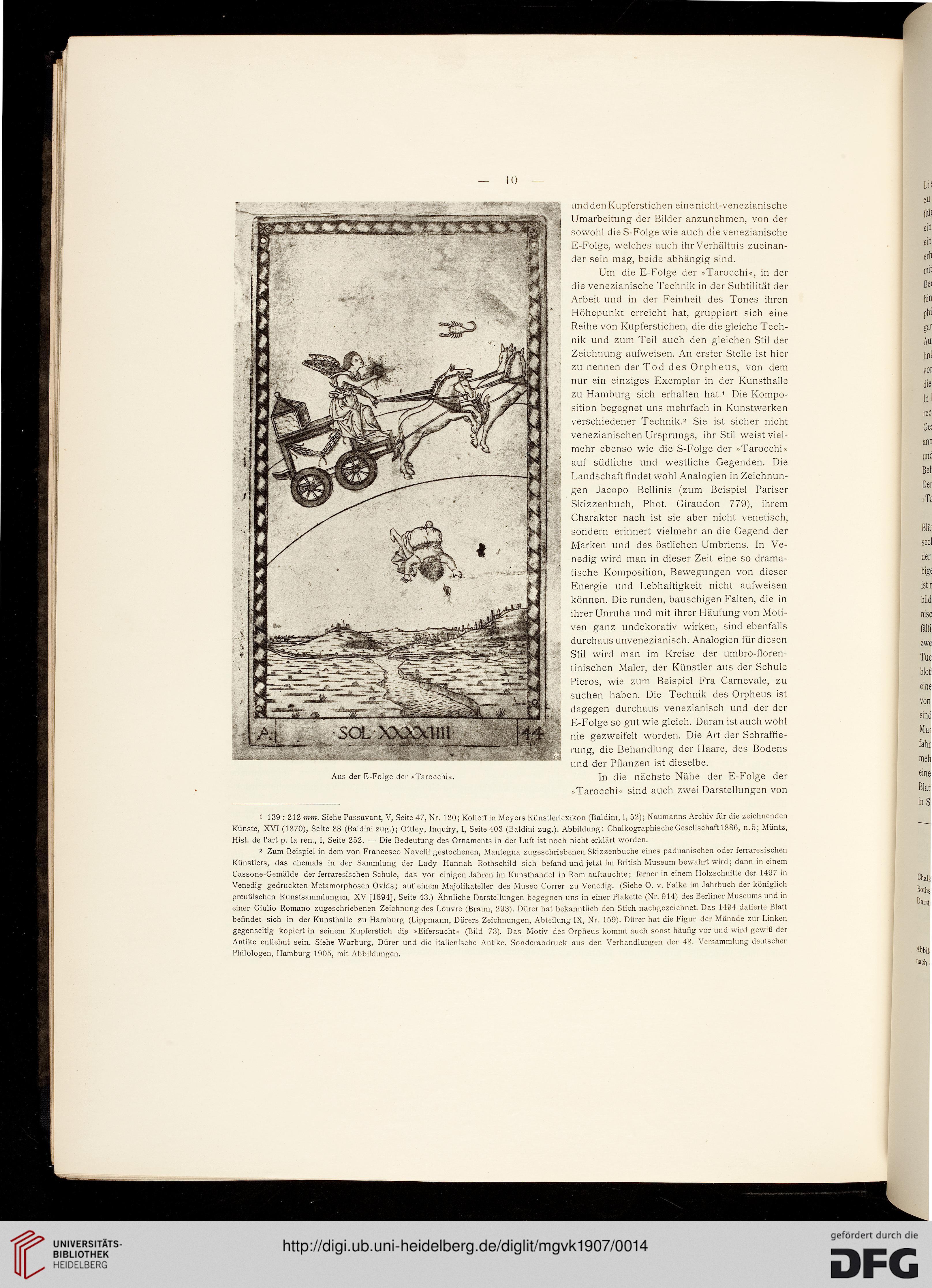

Aus der E-Folge der »Tarocchi

und den Kupferstichen eine nicht-venezianische

Umarbeitung der Bilder anzunehmen, von der

sowohl die S-Folge wie auch die venezianische

E-Folge, welches auch ihr Verhältnis zueinan-

der sein mag, beide abhängig sind.

Um die E-Folge der »Tarocchi«, in der

die venezianische Technik in der Subtilität der

Arbeit und in der Feinheit des Tones ihren

Höhepunkt erreicht hat, gruppiert sich eine

Reihe von Kupferstichen, die die gleiche Tech-

nik und zum Teil auch den gleichen Stil der

Zeichnung aufweisen. An erster Stelle ist hier

zu nennen der Tod des Orpheus, von dem

nur ein einziges Exemplar in der Kunsthalle

zu Hamburg sich erhalten hat.1 Die Kompo-

sition begegnet uns mehrfach in Kunstwerken

verschiedener Technik.2 Sie ist sicher nicht

venezianischen Ursprungs, ihr Stil weist viel-

mehr ebenso wie die S-Folge der »Tarocchi«

auf südliche und westliche Gegenden. Die

Landschaft findet wohl Analogien in Zeichnun-

gen Jacopo Bellinis (zum Beispiel Pariser

Skizzenbuch, Phot. Giraudon 779), ihrem

Charakter nach ist sie aber nicht venetisch,

sondern erinnert vielmehr an die Gegend der

Marken und des östlichen Umbriens. In Ve-

nedig wird man in dieser Zeit eine so drama-

tische Komposition, Bewegungen von dieser

Energie und Lebhaftigkeit nicht aufweisen

können. Die runden, bauschigen Falten, die in

ihrer Unruhe und mit ihrer Häufung von Moti-

ven ganz undekorativ wirken, sind ebenfalls

durchaus unvenezianisch. Analogien für diesen

Stil wird man im Kreise der umbro-floren-

tinischen Maler, der Künstler aus der Schule

Pieros, wie zum Beispiel Fra Carnevale, zu

suchen haben. Die Technik des Orpheus ist

dagegen durchaus venezianisch und der der

E-Folge so gut wie gleich. Daran ist auch wohl

nie gezweifelt worden. Die Art der Schraffie-

rung, die Behandlung der Haare, des Bodens

und der Pflanzen ist dieselbe.

In die nächste Nähe der E-Folge der

»Tarocchi« sind auch zwei Darstellungen von

i 139 : 212»««. Siehe Passavant, V, Seite 47, Nr. 120; Kollosf in Meyers Künstlerlexikon (Baldini, I, 52); Naumanns Archiv für die zeichnenden

Künste, XVI (1870), Seite 88 (Baldini zug.); Ottley, Inquiry, I, Seite 403 (Baldini zug.). Abbildung; Chalkographische Gesellschaft 1886, n.ö; Müntz,

Hist. de l'art p. la ren., I, Seite 252. — Die Bedeutung des Ornaments in der Lust ist noch nicht erklärt worden.

2 Zum Beispiel in dem von Francesco Novelli gestochenen, Mantegna zugeschriebenen Skizzenbuche eines paduanischen oder ferraresischen

Künstlers, das ehemals in der Sammlung der Lady Hannah Rothschild sich befand und jetzt im British Museum bewahrt wird; dann in einem

Cassone-Gemälde der ferraresischen Schule, das vor einigen Jahren im Kunsthandel in Rom austauchte; ferner in einem Holzschnitte der 1497 in

Venedig gedruckten Metamorphosen Ovids; auf einem Majolikateller des Museo Correr zu Venedig. (Siehe 0. v. Falke im Jahrbuch der königlich

preußischen Kunstsammlungen, XV [1894], Seite 43.) Ähnliche Darstellungen begegnen uns in einer Plakette (Nr. 914) des Berliner Museums und in

einer Giulio Romano zugeschriebenen Zeichnung des Louvre (Braun, 293). Dürer hat bekanntlich den Stich nachgezeichnet. Das 1494 datierte Blatt

befindet sich in der Kunsthalle zu Hamburg (Lippmann, Dürers Zeichnungen, Abteilung IX, Nr. 159). Dürer hat die Figur der Mänade zur Linken

gegenseitig kopiert in seinem Kupferstich die »Eifersucht« (Bild 73). Das Motiv des Orpheus kommt auch sonst häufig vor und wird gewiß der

Antike entlehnt sein. Siehe Warburg, Dürer und die italienische Antike. Sonderabdruck aus den Verhandlungen der 48. Versammlung deutscher

Philologen, Hamburg 1905, mit Abbildungen.

nach

■A|.

solxxxxim

Aus der E-Folge der »Tarocchi

und den Kupferstichen eine nicht-venezianische

Umarbeitung der Bilder anzunehmen, von der

sowohl die S-Folge wie auch die venezianische

E-Folge, welches auch ihr Verhältnis zueinan-

der sein mag, beide abhängig sind.

Um die E-Folge der »Tarocchi«, in der

die venezianische Technik in der Subtilität der

Arbeit und in der Feinheit des Tones ihren

Höhepunkt erreicht hat, gruppiert sich eine

Reihe von Kupferstichen, die die gleiche Tech-

nik und zum Teil auch den gleichen Stil der

Zeichnung aufweisen. An erster Stelle ist hier

zu nennen der Tod des Orpheus, von dem

nur ein einziges Exemplar in der Kunsthalle

zu Hamburg sich erhalten hat.1 Die Kompo-

sition begegnet uns mehrfach in Kunstwerken

verschiedener Technik.2 Sie ist sicher nicht

venezianischen Ursprungs, ihr Stil weist viel-

mehr ebenso wie die S-Folge der »Tarocchi«

auf südliche und westliche Gegenden. Die

Landschaft findet wohl Analogien in Zeichnun-

gen Jacopo Bellinis (zum Beispiel Pariser

Skizzenbuch, Phot. Giraudon 779), ihrem

Charakter nach ist sie aber nicht venetisch,

sondern erinnert vielmehr an die Gegend der

Marken und des östlichen Umbriens. In Ve-

nedig wird man in dieser Zeit eine so drama-

tische Komposition, Bewegungen von dieser

Energie und Lebhaftigkeit nicht aufweisen

können. Die runden, bauschigen Falten, die in

ihrer Unruhe und mit ihrer Häufung von Moti-

ven ganz undekorativ wirken, sind ebenfalls

durchaus unvenezianisch. Analogien für diesen

Stil wird man im Kreise der umbro-floren-

tinischen Maler, der Künstler aus der Schule

Pieros, wie zum Beispiel Fra Carnevale, zu

suchen haben. Die Technik des Orpheus ist

dagegen durchaus venezianisch und der der

E-Folge so gut wie gleich. Daran ist auch wohl

nie gezweifelt worden. Die Art der Schraffie-

rung, die Behandlung der Haare, des Bodens

und der Pflanzen ist dieselbe.

In die nächste Nähe der E-Folge der

»Tarocchi« sind auch zwei Darstellungen von

i 139 : 212»««. Siehe Passavant, V, Seite 47, Nr. 120; Kollosf in Meyers Künstlerlexikon (Baldini, I, 52); Naumanns Archiv für die zeichnenden

Künste, XVI (1870), Seite 88 (Baldini zug.); Ottley, Inquiry, I, Seite 403 (Baldini zug.). Abbildung; Chalkographische Gesellschaft 1886, n.ö; Müntz,

Hist. de l'art p. la ren., I, Seite 252. — Die Bedeutung des Ornaments in der Lust ist noch nicht erklärt worden.

2 Zum Beispiel in dem von Francesco Novelli gestochenen, Mantegna zugeschriebenen Skizzenbuche eines paduanischen oder ferraresischen

Künstlers, das ehemals in der Sammlung der Lady Hannah Rothschild sich befand und jetzt im British Museum bewahrt wird; dann in einem

Cassone-Gemälde der ferraresischen Schule, das vor einigen Jahren im Kunsthandel in Rom austauchte; ferner in einem Holzschnitte der 1497 in

Venedig gedruckten Metamorphosen Ovids; auf einem Majolikateller des Museo Correr zu Venedig. (Siehe 0. v. Falke im Jahrbuch der königlich

preußischen Kunstsammlungen, XV [1894], Seite 43.) Ähnliche Darstellungen begegnen uns in einer Plakette (Nr. 914) des Berliner Museums und in

einer Giulio Romano zugeschriebenen Zeichnung des Louvre (Braun, 293). Dürer hat bekanntlich den Stich nachgezeichnet. Das 1494 datierte Blatt

befindet sich in der Kunsthalle zu Hamburg (Lippmann, Dürers Zeichnungen, Abteilung IX, Nr. 159). Dürer hat die Figur der Mänade zur Linken

gegenseitig kopiert in seinem Kupferstich die »Eifersucht« (Bild 73). Das Motiv des Orpheus kommt auch sonst häufig vor und wird gewiß der

Antike entlehnt sein. Siehe Warburg, Dürer und die italienische Antike. Sonderabdruck aus den Verhandlungen der 48. Versammlung deutscher

Philologen, Hamburg 1905, mit Abbildungen.

nach