— 44

Versuchung vor (N.T., I. Ab-

schn., PI. 18) und vergrößert

die unzugängliche Abge-

schiedenheit der Einöde, in-

dem er die wegsamen Brücken

wegläßt, die auf seiner Vor-

lage eingezeichnet sind. Die

mythologischen Szenen, die

häufig als Staffage die Land-

schaften beleben, werden

durch biblische ersetzt; so

mußte zum Beispiel auf dem

Stich des Petr. deJode nach

Antonio Tempesta (B. XVII.

p. 154.822) die Göttin Diana

mit ihrer Amazonenschar

Saul und David mit ihren

Kriegern (A. T., II. Abschn.,

PI. 39) Platz machen; Genre-

figuren werden zumeist gleich-

falls fortgelassen, doch dürfen

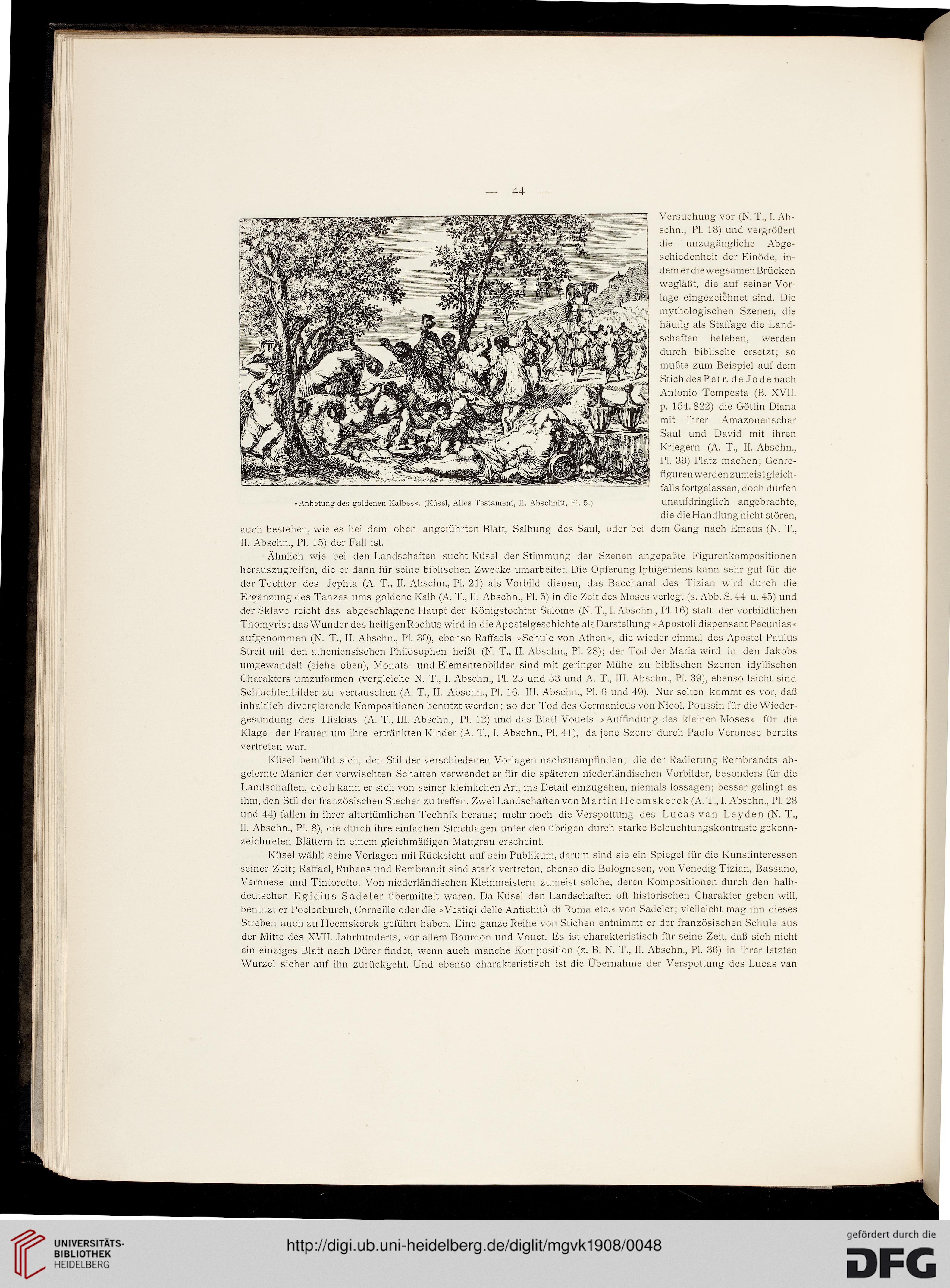

»Anbetung des goldenen Kalbes«. (Kusel, Altes Testament, H. Abschnitt, PI. 5.) Unaufdringlich angebrachte,

die die Handlung nicht stören,

auch bestehen, wie es bei dem oben angeführten Blatt, Salbung des Saul, oder bei dem Gang nach Emaus (N. T.,

II. Abschn., PI. 15) der Fall ist.

Ähnlich wie bei den Landschaften sucht Küsel der Stimmung der Szenen angepaßte Figurenkompositionen

herauszugreifen, die er dann für seine biblischen Zwecke umarbeitet. Die Opferung Iphigeniens kann sehr gut für die

der Tochter des Jephta (A. T., II. Abschn., PI. 21) als Vorbild dienen, das Bacchanal des Tizian wird durch die

Ergänzung des Tanzes ums goldene Kalb (A. T., II. Abschn., PI. 5) in die Zeit des Moses verlegt (s. Abb. S. 44 u. 45) und

der Sklave reicht das abgeschlagene Haupt der Königstochter Salome (N. T., I. Abschn., PI. 16) statt der vorbildlichen

Thomyris; das Wunder des heiligen Rochus wird in die Apostelgeschichte als Darstellung »Apostoli dispensant Pecunias«

aufgenommen (N. T., II. Abschn., PI. 30), ebenso Raffaels »Schule von Athen«, die wieder einmal des Apostel Paulus

Streit mit den atheniensischen Philosophen heißt (N. T, II. Abschn., PI. 28); der Tod der Maria wird in den Jakobs

umgewandelt (siehe oben), Monats- und Elementenbilder sind mit geringer Mühe zu biblischen Szenen idyllischen

Charakters umzuformen (vergleiche N. T., I. Abschn., PI. 23 und 33 und A. T., III. Abschn., PI. 39), ebenso leicht sind

Schlachtenbilder zu vertauschen (A. T., II. Abschn., PI. 16, III. Abschn., PI. 6 und 49). Nur selten kommt es vor, daß

inhaltlich divergierende Kompositionen benutzt werden; so der Tod des Germanicus von Nicol. Poussin für die Wieder-

gesundung des Hiskias (A. T., III. Abschn., PI. 12) und das Blatt Vouets »Auffindung des kleinen Moses« für die

Klage der Frauen um ihre ertränkten Kinder (A. T., I. Abschn., PI. 41), da jene Szene durch Paolo Veronese bereits

vertreten war.

Küsel bemüht sich, den Stil der verschiedenen Vorlagen nachzuempfinden; die der Radierung Rembrandts ab-

gelernte Manier der verwischten Schatten verwendet er für die späteren niederländischen Vorbilder, besonders für die

Landschaften, doch kann er sich von seiner kleinlichen Art, ins Detail einzugehen, niemals lossagen; besser gelingt es

ihm, den Stil der französischen Stecher zu treffen. Zwei Landschaften von Martin H eemskerck (A. T., I. Abschn., PI. 28

und 44) fallen in ihrer altertümlichen Technik heraus; mehr noch die Verspottung des Lucas van Leyden (N. T.,

II. Abschn., PI. 8), die durch ihre einfachen Strichlagen unter den übrigen durch starke Beleuchtungskontraste gekenn-

zeichneten Blättern in einem gleichmäßigen Mattgrau erscheint.

Küsel wählt seine Vorlagen mit Rücksicht auf sein Publikum, darum sind sie ein Spiegel für die Kunstinteressen

seiner Zeit; Raffael, Rubens und Rembrandt sind stark vertreten, ebenso die Bolognesen, von Venedig Tizian, Bassano,

Veronese und Tintoretto. Von niederländischen Kleinmeistern zumeist solche, deren Kompositionen durch den halb-

deutschen Egidius Sadeler übermittelt waren. Da Küsel den Landschaften oft historischen Charakter geben will,

benutzt er Poelenburch, Corneille oder die »Vestigi delle Antichitä di Roma etc.« von Sadeler; vielleicht mag ihn dieses

Streben auch zu Heemskerck geführt haben. Eine ganze Reihe von Stichen entnimmt er der französischen Schule aus

der Mitte des XVII. Jahrhunderts, vor allem Bourdon und Vouet. Es ist charakteristisch für seine Zeit, daß sich nicht

ein einziges Blatt nach Dürer findet, wenn auch manche Komposition (z. B. N. T., II. Abschn., PI. 36) in ihrer letzten

Wurzel sicher auf ihn zurückgeht. Und ebenso charakteristisch ist die Übernahme der Verspottung des Lucas van

Versuchung vor (N.T., I. Ab-

schn., PI. 18) und vergrößert

die unzugängliche Abge-

schiedenheit der Einöde, in-

dem er die wegsamen Brücken

wegläßt, die auf seiner Vor-

lage eingezeichnet sind. Die

mythologischen Szenen, die

häufig als Staffage die Land-

schaften beleben, werden

durch biblische ersetzt; so

mußte zum Beispiel auf dem

Stich des Petr. deJode nach

Antonio Tempesta (B. XVII.

p. 154.822) die Göttin Diana

mit ihrer Amazonenschar

Saul und David mit ihren

Kriegern (A. T., II. Abschn.,

PI. 39) Platz machen; Genre-

figuren werden zumeist gleich-

falls fortgelassen, doch dürfen

»Anbetung des goldenen Kalbes«. (Kusel, Altes Testament, H. Abschnitt, PI. 5.) Unaufdringlich angebrachte,

die die Handlung nicht stören,

auch bestehen, wie es bei dem oben angeführten Blatt, Salbung des Saul, oder bei dem Gang nach Emaus (N. T.,

II. Abschn., PI. 15) der Fall ist.

Ähnlich wie bei den Landschaften sucht Küsel der Stimmung der Szenen angepaßte Figurenkompositionen

herauszugreifen, die er dann für seine biblischen Zwecke umarbeitet. Die Opferung Iphigeniens kann sehr gut für die

der Tochter des Jephta (A. T., II. Abschn., PI. 21) als Vorbild dienen, das Bacchanal des Tizian wird durch die

Ergänzung des Tanzes ums goldene Kalb (A. T., II. Abschn., PI. 5) in die Zeit des Moses verlegt (s. Abb. S. 44 u. 45) und

der Sklave reicht das abgeschlagene Haupt der Königstochter Salome (N. T., I. Abschn., PI. 16) statt der vorbildlichen

Thomyris; das Wunder des heiligen Rochus wird in die Apostelgeschichte als Darstellung »Apostoli dispensant Pecunias«

aufgenommen (N. T., II. Abschn., PI. 30), ebenso Raffaels »Schule von Athen«, die wieder einmal des Apostel Paulus

Streit mit den atheniensischen Philosophen heißt (N. T, II. Abschn., PI. 28); der Tod der Maria wird in den Jakobs

umgewandelt (siehe oben), Monats- und Elementenbilder sind mit geringer Mühe zu biblischen Szenen idyllischen

Charakters umzuformen (vergleiche N. T., I. Abschn., PI. 23 und 33 und A. T., III. Abschn., PI. 39), ebenso leicht sind

Schlachtenbilder zu vertauschen (A. T., II. Abschn., PI. 16, III. Abschn., PI. 6 und 49). Nur selten kommt es vor, daß

inhaltlich divergierende Kompositionen benutzt werden; so der Tod des Germanicus von Nicol. Poussin für die Wieder-

gesundung des Hiskias (A. T., III. Abschn., PI. 12) und das Blatt Vouets »Auffindung des kleinen Moses« für die

Klage der Frauen um ihre ertränkten Kinder (A. T., I. Abschn., PI. 41), da jene Szene durch Paolo Veronese bereits

vertreten war.

Küsel bemüht sich, den Stil der verschiedenen Vorlagen nachzuempfinden; die der Radierung Rembrandts ab-

gelernte Manier der verwischten Schatten verwendet er für die späteren niederländischen Vorbilder, besonders für die

Landschaften, doch kann er sich von seiner kleinlichen Art, ins Detail einzugehen, niemals lossagen; besser gelingt es

ihm, den Stil der französischen Stecher zu treffen. Zwei Landschaften von Martin H eemskerck (A. T., I. Abschn., PI. 28

und 44) fallen in ihrer altertümlichen Technik heraus; mehr noch die Verspottung des Lucas van Leyden (N. T.,

II. Abschn., PI. 8), die durch ihre einfachen Strichlagen unter den übrigen durch starke Beleuchtungskontraste gekenn-

zeichneten Blättern in einem gleichmäßigen Mattgrau erscheint.

Küsel wählt seine Vorlagen mit Rücksicht auf sein Publikum, darum sind sie ein Spiegel für die Kunstinteressen

seiner Zeit; Raffael, Rubens und Rembrandt sind stark vertreten, ebenso die Bolognesen, von Venedig Tizian, Bassano,

Veronese und Tintoretto. Von niederländischen Kleinmeistern zumeist solche, deren Kompositionen durch den halb-

deutschen Egidius Sadeler übermittelt waren. Da Küsel den Landschaften oft historischen Charakter geben will,

benutzt er Poelenburch, Corneille oder die »Vestigi delle Antichitä di Roma etc.« von Sadeler; vielleicht mag ihn dieses

Streben auch zu Heemskerck geführt haben. Eine ganze Reihe von Stichen entnimmt er der französischen Schule aus

der Mitte des XVII. Jahrhunderts, vor allem Bourdon und Vouet. Es ist charakteristisch für seine Zeit, daß sich nicht

ein einziges Blatt nach Dürer findet, wenn auch manche Komposition (z. B. N. T., II. Abschn., PI. 36) in ihrer letzten

Wurzel sicher auf ihn zurückgeht. Und ebenso charakteristisch ist die Übernahme der Verspottung des Lucas van