einen Auftrag veranlaßt, unseren Stich an-

fertigen wollte. Ottavio Leoni, der Sohn des

Paduaner Malers Lodovico Leoni, genannt

Padovanino, war römischer Ritter und zeit-

weilig Principe der Accademia di S. Luca;

er stand als Maler und Modeporträtist der

vornehmen römischen Gesellschaft in hohem

Ansehen und konnte auch als einer der vor-

züglichsten, wenn nicht als der erste italieni-

sche Bildnisstecher seiner Zeit gelten1.

Spanien besaß damals keinen Kupferstecher

von Bedeutung oder auch nur von mehr als

mittelmäßiger Geschicklichkeit. So lag es

sehr nahe, den beliebten römischen Porträ-

tisten, der auch im Bildnisstich eine Spe-

zialität entwickelt hatte, mit der Ausführung

eines wohl zum Titelbild eines dem Conde-

Duque gewidmeten Buches bestimmten

Stiches zu betrauen. Warum die Arbeit un-

vollendet und, wie es scheint, auch unver-

wendet geblieben ist, entzieht sich unserer

Kenntnis. Man darf aber wohl vermuten,

daß der Tod unseren Leoni an der Vollen-

dung der Arbeit gehindert habe.

Von Loga meint nun, Ottavio Leoni

könne den Olivarez-Kopf nicht gestochen

haben, weil er 10 Jahre vor der Entstehung des

Originalgemäldes von Velazquez gestorben sei.

Leoni ist jedoch nicht, wie von Loga wohl auf

Grund der Angabe in Bartschs Peintre-graveur

annimmt, schon im Jahre 1626 aus dem Leben

geschieden. Er ist vielmehr, wie aus einer Ein-

tragung in das Kirchenbuch von Sta. Maria del

Popolo in Rom hervorgeht, erst am 4. September

1630 beerdigt worden3, er war also noch am Leben zu der Zeit, als Velazquez sich in Rom aufhielt. Wie oben

ausgeführt wurde, läßt sich nach den erhaltenen Bildern, mögen sie nun von Velazquez selbst ausgeführt

oder nur in seiner Werkstatt entstanden sein, nicht genau feststellen, wann das Prototyp, die Aufnahme

nach dem Leben, die allen jenen Repliken und auch dem Stiche zugrunde liegt, gemalt worden sei. Man weiß

nur, daß dies vor 1638 geschehen sein muß, weil unser Stich in dem oben erwähnten, in diesem Jahre von Hermann

Panneeis gestochenen Titelbild benutzt worden ist. Durch die äußeren Umstände wird also die Möglichkeit, daß

Ottavio Leoni den Olivarez-Kopf gestochen haben könne, jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Zu einem positiven Resultat können wir dagegen, wie ich glaube, durch die stilistische und technische Ver-

gleichung des Berliner Blattes mit den zahlreichen, durch genaue Bezeichnungen sicher beglaubigten Stichen Leonis

gelangen3. Es ist schon bei der Erwähnung des Petersburger Brustbildes auf die Veränderungen, die der Stecher an

den Formen des Gesichtes vorgenommen hat, hingewiesen worden. Sie entsprechen durchaus dem Stilgefühl des

eleganten Italieners, der ganz im Gegensatz zu dem spanischen Meister alle Details sauber durchziseliert, störende

Unebenheiten zu glätten und den geschmackvollen Gesamteindruck von entstellenden Einzelzügen zu befreien strebt.

Die Technik, die Leoni in den meisten seiner gestochenen Bildnisse verwendet, ist durchaus eigenartig und, so viel

1 Siehe ßaglione »Vite dei pittori ec«, Roma 1648 (Ausgabe: Neapel 1733, S. 208 ff.). Auch Pacheco, Velazquez' Schwiegervater, erwähnt

Ottavio rühmend als Porträtzeichner in seiner >Arte de la pintura« (Madrid 1866, II, S. 135). Mariette widmet ihm in seinem Abecedario (III, S. 178 ff.)

eine eingehende Betrachtung.

2 Eine beglaubigte Abschrift dieser Eintragung im >Libro dei Morti V< der Kirche verdanke ich der freundlichen Bemühung Artur Haseloffs in

Horn. Das Dokument bestätigt auch Bagliones Angabe, daß Ottavio 52 Jahre alt geworden sei. Leider habe ich in meinem >Kupf'erstich und Holz-

schnitt in vier Jahrhunderten< ebenfalls versehentlich das von Bartsch angegebene Datum als Todesjahr Leonis eingesetzt, obwohl ich aus drei 1627

datierten Blättern und einem von 1628 hätte wissen müssen, daß der Künstler jedenfalls nicht vor 1628 gestorben sein konnte.

3 Siehe Bartsch, Peintre-graveur, XVII, S. 246 ff., und Mariette, Abecedario III, S. 178 ff.

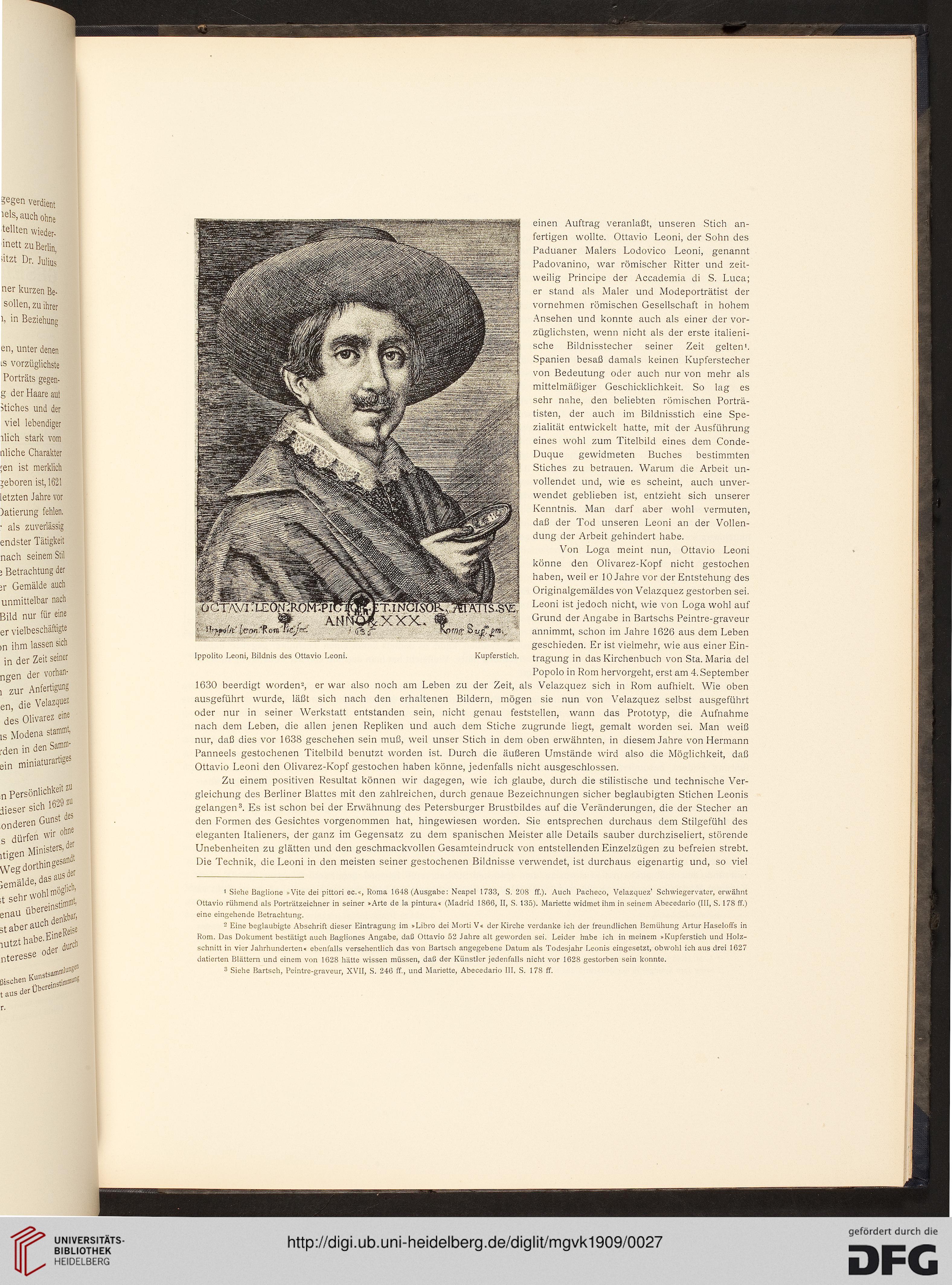

Ippolito Leoni, Bildnis des Ottavio Leoni. Kupferstich.

fertigen wollte. Ottavio Leoni, der Sohn des

Paduaner Malers Lodovico Leoni, genannt

Padovanino, war römischer Ritter und zeit-

weilig Principe der Accademia di S. Luca;

er stand als Maler und Modeporträtist der

vornehmen römischen Gesellschaft in hohem

Ansehen und konnte auch als einer der vor-

züglichsten, wenn nicht als der erste italieni-

sche Bildnisstecher seiner Zeit gelten1.

Spanien besaß damals keinen Kupferstecher

von Bedeutung oder auch nur von mehr als

mittelmäßiger Geschicklichkeit. So lag es

sehr nahe, den beliebten römischen Porträ-

tisten, der auch im Bildnisstich eine Spe-

zialität entwickelt hatte, mit der Ausführung

eines wohl zum Titelbild eines dem Conde-

Duque gewidmeten Buches bestimmten

Stiches zu betrauen. Warum die Arbeit un-

vollendet und, wie es scheint, auch unver-

wendet geblieben ist, entzieht sich unserer

Kenntnis. Man darf aber wohl vermuten,

daß der Tod unseren Leoni an der Vollen-

dung der Arbeit gehindert habe.

Von Loga meint nun, Ottavio Leoni

könne den Olivarez-Kopf nicht gestochen

haben, weil er 10 Jahre vor der Entstehung des

Originalgemäldes von Velazquez gestorben sei.

Leoni ist jedoch nicht, wie von Loga wohl auf

Grund der Angabe in Bartschs Peintre-graveur

annimmt, schon im Jahre 1626 aus dem Leben

geschieden. Er ist vielmehr, wie aus einer Ein-

tragung in das Kirchenbuch von Sta. Maria del

Popolo in Rom hervorgeht, erst am 4. September

1630 beerdigt worden3, er war also noch am Leben zu der Zeit, als Velazquez sich in Rom aufhielt. Wie oben

ausgeführt wurde, läßt sich nach den erhaltenen Bildern, mögen sie nun von Velazquez selbst ausgeführt

oder nur in seiner Werkstatt entstanden sein, nicht genau feststellen, wann das Prototyp, die Aufnahme

nach dem Leben, die allen jenen Repliken und auch dem Stiche zugrunde liegt, gemalt worden sei. Man weiß

nur, daß dies vor 1638 geschehen sein muß, weil unser Stich in dem oben erwähnten, in diesem Jahre von Hermann

Panneeis gestochenen Titelbild benutzt worden ist. Durch die äußeren Umstände wird also die Möglichkeit, daß

Ottavio Leoni den Olivarez-Kopf gestochen haben könne, jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Zu einem positiven Resultat können wir dagegen, wie ich glaube, durch die stilistische und technische Ver-

gleichung des Berliner Blattes mit den zahlreichen, durch genaue Bezeichnungen sicher beglaubigten Stichen Leonis

gelangen3. Es ist schon bei der Erwähnung des Petersburger Brustbildes auf die Veränderungen, die der Stecher an

den Formen des Gesichtes vorgenommen hat, hingewiesen worden. Sie entsprechen durchaus dem Stilgefühl des

eleganten Italieners, der ganz im Gegensatz zu dem spanischen Meister alle Details sauber durchziseliert, störende

Unebenheiten zu glätten und den geschmackvollen Gesamteindruck von entstellenden Einzelzügen zu befreien strebt.

Die Technik, die Leoni in den meisten seiner gestochenen Bildnisse verwendet, ist durchaus eigenartig und, so viel

1 Siehe ßaglione »Vite dei pittori ec«, Roma 1648 (Ausgabe: Neapel 1733, S. 208 ff.). Auch Pacheco, Velazquez' Schwiegervater, erwähnt

Ottavio rühmend als Porträtzeichner in seiner >Arte de la pintura« (Madrid 1866, II, S. 135). Mariette widmet ihm in seinem Abecedario (III, S. 178 ff.)

eine eingehende Betrachtung.

2 Eine beglaubigte Abschrift dieser Eintragung im >Libro dei Morti V< der Kirche verdanke ich der freundlichen Bemühung Artur Haseloffs in

Horn. Das Dokument bestätigt auch Bagliones Angabe, daß Ottavio 52 Jahre alt geworden sei. Leider habe ich in meinem >Kupf'erstich und Holz-

schnitt in vier Jahrhunderten< ebenfalls versehentlich das von Bartsch angegebene Datum als Todesjahr Leonis eingesetzt, obwohl ich aus drei 1627

datierten Blättern und einem von 1628 hätte wissen müssen, daß der Künstler jedenfalls nicht vor 1628 gestorben sein konnte.

3 Siehe Bartsch, Peintre-graveur, XVII, S. 246 ff., und Mariette, Abecedario III, S. 178 ff.

Ippolito Leoni, Bildnis des Ottavio Leoni. Kupferstich.