Siegmund Feyerabend, der nicht

nur für die Entwicklung des Solis, son-

dern für die Geschichte der deutschen

Buchillustration überhaupt von aller-

größter Bedeutung ist, war zu Heidel-

berg 1528 geboren und starb 1591 als

angesehener Verleger in Frankfurt. 1560

hatte er sich mit den Druckern David

Zöpfel und Johann Rasch in Frankfurt

assoziiert, ein Jahr vorher bereits muß er

aber den Solis für das zu gründende

Unternehmen gewonnen haben, denn

ein Blatt — David und Ahimelech —

trägt die Jahreszahl 1559. Auch mit an-

deren Verlegern schloß sich der lebhafte

und gewandte Feyerabend zusammen:

noch 1560 mit Weygand Han, 1562 mit

Nikolaus Basse, dann mit Georg Rab

und Simon Hüter, für deren Publikationen

er die Illustrationen besorgt. Anfangs

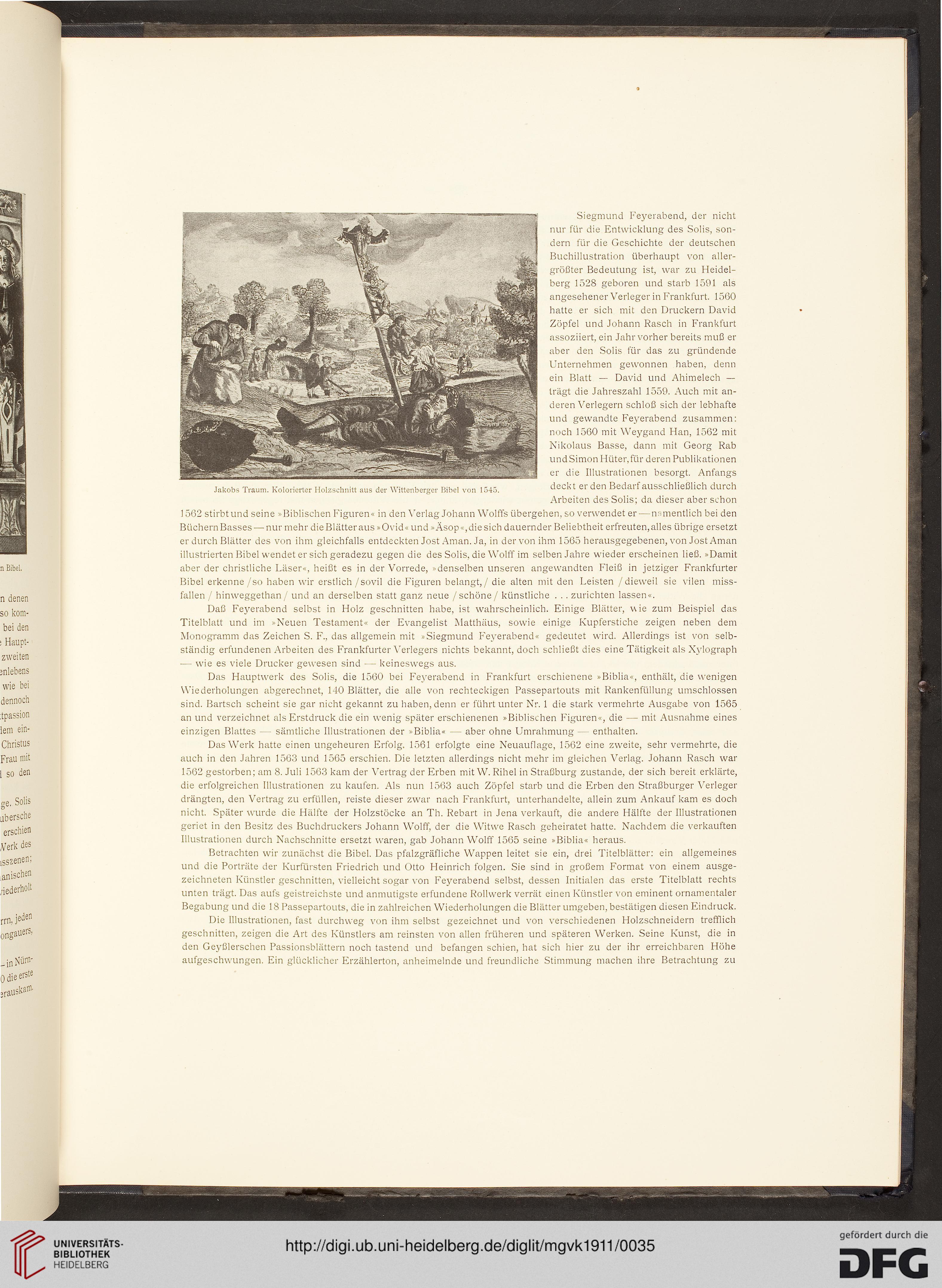

Jakobs Traum. Kolorierter Holzschnitt aus der Wittenberger Bibel von 1545. deckt er den Bedarf ausschließlich durch

Arbeiten des Solis; da dieser aber schon

1562 stirbt und seine »Biblischen Figuren« in den Verlag Johann Wolfis übergehen, so verwendet er —namentlich bei den

Büchern Basses — nur mehr die Blätter aus »Ovid« und »Asop«, die sich dauernder Beliebtheit erfreuten, alles übrige ersetzt

er durch Blätter des von ihm gleichfalls entdeckten Jost Aman. Ja, in der von ihm 1565 herausgegebenen, von Jost Aman

illustrierten Bibel wendet er sich geradezu gegen die des Solis, die Wolff im selben Jahre wieder erscheinen ließ. »Damit

aber der christliche Läser«, heißt es in der Vorrede, »denselben unseren angewandten Fleiß in jetziger Frankfurter

Bibel erkenne/so haben wir erstlich/sovil die Figuren belangt,/ die alten mit den Leisten /dieweil sie vilen miss-

fallen / hinweggethan/ und an derselben statt ganz neue / schöne/ künstliche . . . zurichten lassen«.

Daß Feyerabend selbst in Holz geschnitten habe, ist wahrscheinlich. Einige Blätter, wie zum Beispiel das

Titelblatt und im »Neuen Testament« der Evangelist Matthäus, sowie einige Kupferstiche zeigen neben dem

Monogramm das Zeichen S. F., das allgemein mit »Siegmund Feyerabend« gedeutet wird. Allerdings ist von selb-

ständig erfundenen Arbeiten des Frankfurter Verlegers nichts bekannt, doch schließt dies eine Tätigkeit als Xylograph

— wie es viele Drucker gewesen sind — keineswegs aus.

Das Hauptwerk des Solis, die 1560 bei Feyerabend in Frankfurt erschienene »Biblia«, enthält, die wenigen

Wiederholungen abgerechnet, 140 Blätter, die alle von rechteckigen Passepartouts mit Rankenfüllung umschlossen

sind. Bartsch scheint sie gar nicht gekannt zu haben, denn er führt unter Nr. 1 die stark vermehrte Ausgabe von 1565

an und verzeichnet als Erstdruck die ein wenig später erschienenen »Biblischen Figuren«, die — mit Ausnahme eines

einzigen Blattes — sämtliche Illustrationen der »Biblia« — aber ohne Umrahmung — enthalten.

Das Werk hatte einen ungeheuren Erfolg. 1561 erfolgte eine Neuauflage, 1562 eine zweite, sehr vermehrte, die

auch in den Jahren 1563 und 1565 erschien. Die letzten allerdings nicht mehr im gleichen Verlag. Johann Rasch war

1562 gestorben; am 8. Juli 1563 kam der Vertrag der Erben mit W. Rihel in Straßburg zustande, der sich bereit erklärte,

die erfolgreichen Illustrationen zu kaufen. Als nun 1563 auch Zöpfel starb und die Erben den Straßburger Verleger

drängten, den Vertrag zu erfüllen, reiste dieser zwar nach Frankfurt, unterhandelte, allein zum Ankauf kam es doch

nicht. Später wurde die Hälfte der Holzstöcke an Th. Rebart in Jena verkauft, die andere Hälfte der Illustrationen

geriet in den Besitz des Buchdruckers Johann Wolff, der die Witwe Rasch geheiratet hatte. Nachdem die verkauften

Illustrationen durch Nachschnitte ersetzt waren, gab Johann Wolff 1565 seine »Biblia« heraus.

Betrachten wir zunächst die Bibel. Das pfalzgräfliche Wappen leitet sie ein, drei Titelblätter: ein allgemeines

und die Porträte der Kurfürsten Friedrich und Otto Heinrich folgen. Sie sind in großem Format von einem ausge-

zeichneten Künstler geschnitten, vielleicht sogar von Feyerabend selbst, dessen Initialen das erste Titelblatt rechts

unten trägt. Das aufs geistreichste und anmutigste erfundene Rollwerk verrät einen Künstler von eminent ornamentaler

Begabung und die 18 Passepartouts, die in zahlreichen Wiederholungen die Blätter umgeben, bestätigen diesen Eindruck.

Die Illustrationen, fast durchweg von ihm selbst gezeichnet und von verschiedenen Holzschneidern trefflich

geschnitten, zeigen die Art des Künstlers am reinsten von allen früheren und späteren Werken. Seine Kunst, die in

den Geyßlerschen Passionsblättern noch tastend und befangen schien, hat sich hier zu der ihr erreichbaren Höhe

aufgeschwungen. Ein glücklicher Erzählerton, anheimelnde und freundliche Stimmung machen ihre Betrachtung zu

nur für die Entwicklung des Solis, son-

dern für die Geschichte der deutschen

Buchillustration überhaupt von aller-

größter Bedeutung ist, war zu Heidel-

berg 1528 geboren und starb 1591 als

angesehener Verleger in Frankfurt. 1560

hatte er sich mit den Druckern David

Zöpfel und Johann Rasch in Frankfurt

assoziiert, ein Jahr vorher bereits muß er

aber den Solis für das zu gründende

Unternehmen gewonnen haben, denn

ein Blatt — David und Ahimelech —

trägt die Jahreszahl 1559. Auch mit an-

deren Verlegern schloß sich der lebhafte

und gewandte Feyerabend zusammen:

noch 1560 mit Weygand Han, 1562 mit

Nikolaus Basse, dann mit Georg Rab

und Simon Hüter, für deren Publikationen

er die Illustrationen besorgt. Anfangs

Jakobs Traum. Kolorierter Holzschnitt aus der Wittenberger Bibel von 1545. deckt er den Bedarf ausschließlich durch

Arbeiten des Solis; da dieser aber schon

1562 stirbt und seine »Biblischen Figuren« in den Verlag Johann Wolfis übergehen, so verwendet er —namentlich bei den

Büchern Basses — nur mehr die Blätter aus »Ovid« und »Asop«, die sich dauernder Beliebtheit erfreuten, alles übrige ersetzt

er durch Blätter des von ihm gleichfalls entdeckten Jost Aman. Ja, in der von ihm 1565 herausgegebenen, von Jost Aman

illustrierten Bibel wendet er sich geradezu gegen die des Solis, die Wolff im selben Jahre wieder erscheinen ließ. »Damit

aber der christliche Läser«, heißt es in der Vorrede, »denselben unseren angewandten Fleiß in jetziger Frankfurter

Bibel erkenne/so haben wir erstlich/sovil die Figuren belangt,/ die alten mit den Leisten /dieweil sie vilen miss-

fallen / hinweggethan/ und an derselben statt ganz neue / schöne/ künstliche . . . zurichten lassen«.

Daß Feyerabend selbst in Holz geschnitten habe, ist wahrscheinlich. Einige Blätter, wie zum Beispiel das

Titelblatt und im »Neuen Testament« der Evangelist Matthäus, sowie einige Kupferstiche zeigen neben dem

Monogramm das Zeichen S. F., das allgemein mit »Siegmund Feyerabend« gedeutet wird. Allerdings ist von selb-

ständig erfundenen Arbeiten des Frankfurter Verlegers nichts bekannt, doch schließt dies eine Tätigkeit als Xylograph

— wie es viele Drucker gewesen sind — keineswegs aus.

Das Hauptwerk des Solis, die 1560 bei Feyerabend in Frankfurt erschienene »Biblia«, enthält, die wenigen

Wiederholungen abgerechnet, 140 Blätter, die alle von rechteckigen Passepartouts mit Rankenfüllung umschlossen

sind. Bartsch scheint sie gar nicht gekannt zu haben, denn er führt unter Nr. 1 die stark vermehrte Ausgabe von 1565

an und verzeichnet als Erstdruck die ein wenig später erschienenen »Biblischen Figuren«, die — mit Ausnahme eines

einzigen Blattes — sämtliche Illustrationen der »Biblia« — aber ohne Umrahmung — enthalten.

Das Werk hatte einen ungeheuren Erfolg. 1561 erfolgte eine Neuauflage, 1562 eine zweite, sehr vermehrte, die

auch in den Jahren 1563 und 1565 erschien. Die letzten allerdings nicht mehr im gleichen Verlag. Johann Rasch war

1562 gestorben; am 8. Juli 1563 kam der Vertrag der Erben mit W. Rihel in Straßburg zustande, der sich bereit erklärte,

die erfolgreichen Illustrationen zu kaufen. Als nun 1563 auch Zöpfel starb und die Erben den Straßburger Verleger

drängten, den Vertrag zu erfüllen, reiste dieser zwar nach Frankfurt, unterhandelte, allein zum Ankauf kam es doch

nicht. Später wurde die Hälfte der Holzstöcke an Th. Rebart in Jena verkauft, die andere Hälfte der Illustrationen

geriet in den Besitz des Buchdruckers Johann Wolff, der die Witwe Rasch geheiratet hatte. Nachdem die verkauften

Illustrationen durch Nachschnitte ersetzt waren, gab Johann Wolff 1565 seine »Biblia« heraus.

Betrachten wir zunächst die Bibel. Das pfalzgräfliche Wappen leitet sie ein, drei Titelblätter: ein allgemeines

und die Porträte der Kurfürsten Friedrich und Otto Heinrich folgen. Sie sind in großem Format von einem ausge-

zeichneten Künstler geschnitten, vielleicht sogar von Feyerabend selbst, dessen Initialen das erste Titelblatt rechts

unten trägt. Das aufs geistreichste und anmutigste erfundene Rollwerk verrät einen Künstler von eminent ornamentaler

Begabung und die 18 Passepartouts, die in zahlreichen Wiederholungen die Blätter umgeben, bestätigen diesen Eindruck.

Die Illustrationen, fast durchweg von ihm selbst gezeichnet und von verschiedenen Holzschneidern trefflich

geschnitten, zeigen die Art des Künstlers am reinsten von allen früheren und späteren Werken. Seine Kunst, die in

den Geyßlerschen Passionsblättern noch tastend und befangen schien, hat sich hier zu der ihr erreichbaren Höhe

aufgeschwungen. Ein glücklicher Erzählerton, anheimelnde und freundliche Stimmung machen ihre Betrachtung zu