20

Dialectes égyptiens.

ujh (V. Brugsch, ZeÀtschrift, IL p. 43) ; mais dans le texte, de Rosette on trouve la variante

dans la phrase : «il ordonna de ne point prendre d'homme de force (p. 18.).

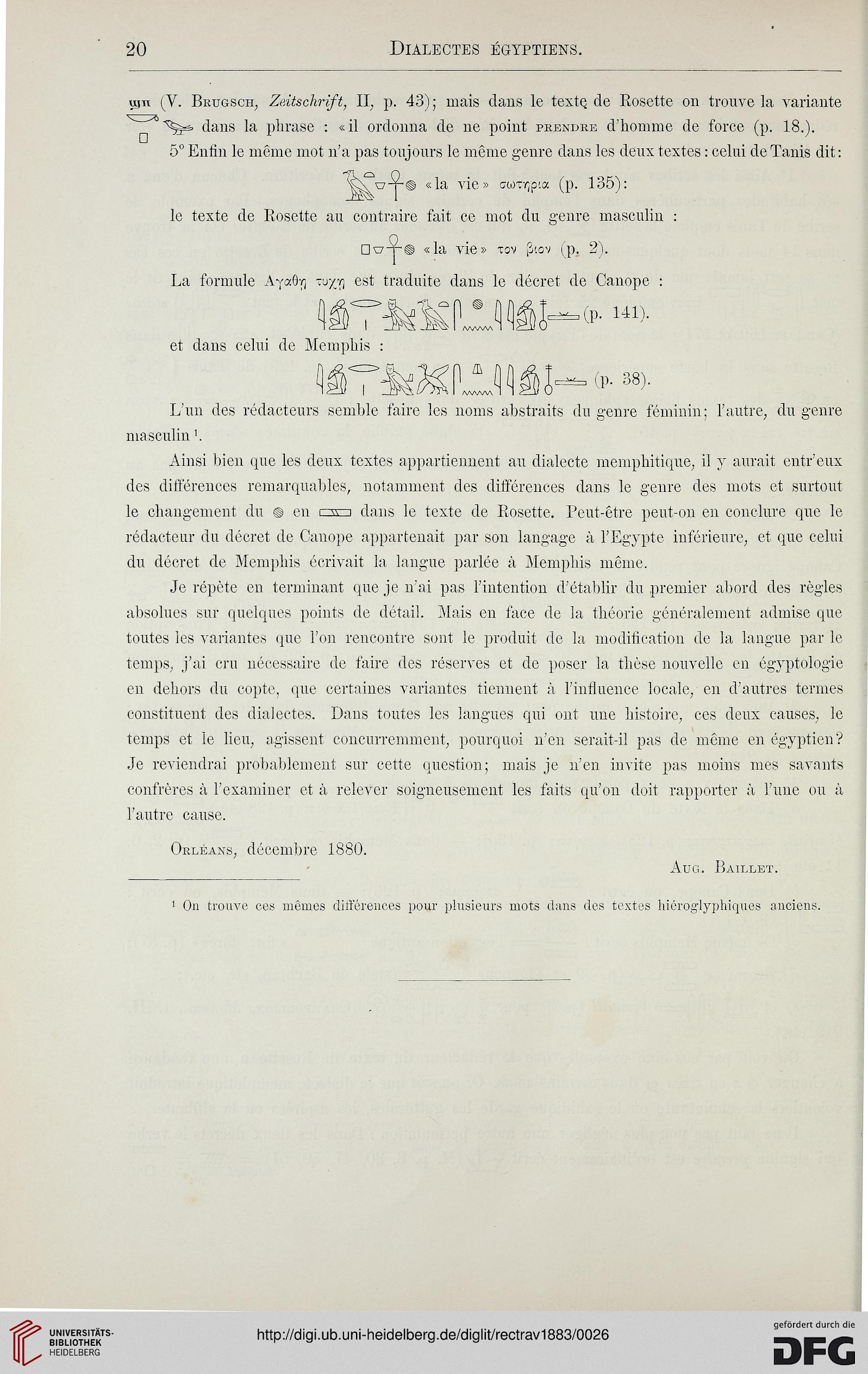

5° Enfin le même mot n'a pas toujours le même genre dans les deux textes : celui de Tanis dit :

t7-^-n «la vie» cwT/jp'.a (p. 135):

le texte de Rosette au contraire fait ce mot du genre masculin :

□ u-^-® «la vie» tov (îiov (p. 2).

La formule AfaGï) tu/j*] est traduite dans le décret de Canope :

et dans celui de Memphis :

(p. 38).

L'un des rédacteurs semble faire les noms abstraits du genre féminin; l'autre, du genre

masculin

Ainsi bien que les deux textes appartiennent au dialecte memphitique, il y aurait entr'eux

des différences remarquables, notamment des différences dans le genre des mots et surtout

le changement du ® en csd dans le texte de Rosette. Peut-être peut-on en conclure que le

rédacteur du décret de Canope appartenait par son langage à l'Egypte inférieure, et que celui

du décret de Memphis écrivait la langue parlée à Mempliis même.

Je répète en terminant que je n'ai pas l'intention d'établir du premier abord des règles

absolues sur quelques points de détail. Mais en face de la théorie généralement admise que

toutes les variantes que l'on rencontre sont le produit de la modification de la langue par le

temps, j'ai cru nécessaire de faire des réserves et de poser la thèse nouvelle en égyptologie

en dehors du copte, que certaines variantes tiennent à l'influence locale, en d'autres termes

constituent des dialectes. Dans toutes les langues qui ont une histoire, ces deux causes, le

temps et le lieu, agissent concurremment, pourquoi n'en serait-il pas de môme en égyptien?

Je reviendrai probablement sur cette question; mais je n'en invite pas moins mes savants

confrères à l'examiner et à relever soigneusement les faits qu'on doit rapporter à l'une ou à

l'autre cause.

Orléans, décembre 1880.

Aug. Baillet.

1 On trouve ces mêmes différences pour plusieurs mots dans des textes hiéroglyphiques anciens.

Dialectes égyptiens.

ujh (V. Brugsch, ZeÀtschrift, IL p. 43) ; mais dans le texte, de Rosette on trouve la variante

dans la phrase : «il ordonna de ne point prendre d'homme de force (p. 18.).

5° Enfin le même mot n'a pas toujours le même genre dans les deux textes : celui de Tanis dit :

t7-^-n «la vie» cwT/jp'.a (p. 135):

le texte de Rosette au contraire fait ce mot du genre masculin :

□ u-^-® «la vie» tov (îiov (p. 2).

La formule AfaGï) tu/j*] est traduite dans le décret de Canope :

et dans celui de Memphis :

(p. 38).

L'un des rédacteurs semble faire les noms abstraits du genre féminin; l'autre, du genre

masculin

Ainsi bien que les deux textes appartiennent au dialecte memphitique, il y aurait entr'eux

des différences remarquables, notamment des différences dans le genre des mots et surtout

le changement du ® en csd dans le texte de Rosette. Peut-être peut-on en conclure que le

rédacteur du décret de Canope appartenait par son langage à l'Egypte inférieure, et que celui

du décret de Memphis écrivait la langue parlée à Mempliis même.

Je répète en terminant que je n'ai pas l'intention d'établir du premier abord des règles

absolues sur quelques points de détail. Mais en face de la théorie généralement admise que

toutes les variantes que l'on rencontre sont le produit de la modification de la langue par le

temps, j'ai cru nécessaire de faire des réserves et de poser la thèse nouvelle en égyptologie

en dehors du copte, que certaines variantes tiennent à l'influence locale, en d'autres termes

constituent des dialectes. Dans toutes les langues qui ont une histoire, ces deux causes, le

temps et le lieu, agissent concurremment, pourquoi n'en serait-il pas de môme en égyptien?

Je reviendrai probablement sur cette question; mais je n'en invite pas moins mes savants

confrères à l'examiner et à relever soigneusement les faits qu'on doit rapporter à l'une ou à

l'autre cause.

Orléans, décembre 1880.

Aug. Baillet.

1 On trouve ces mêmes différences pour plusieurs mots dans des textes hiéroglyphiques anciens.