Recherches,' etc.

113

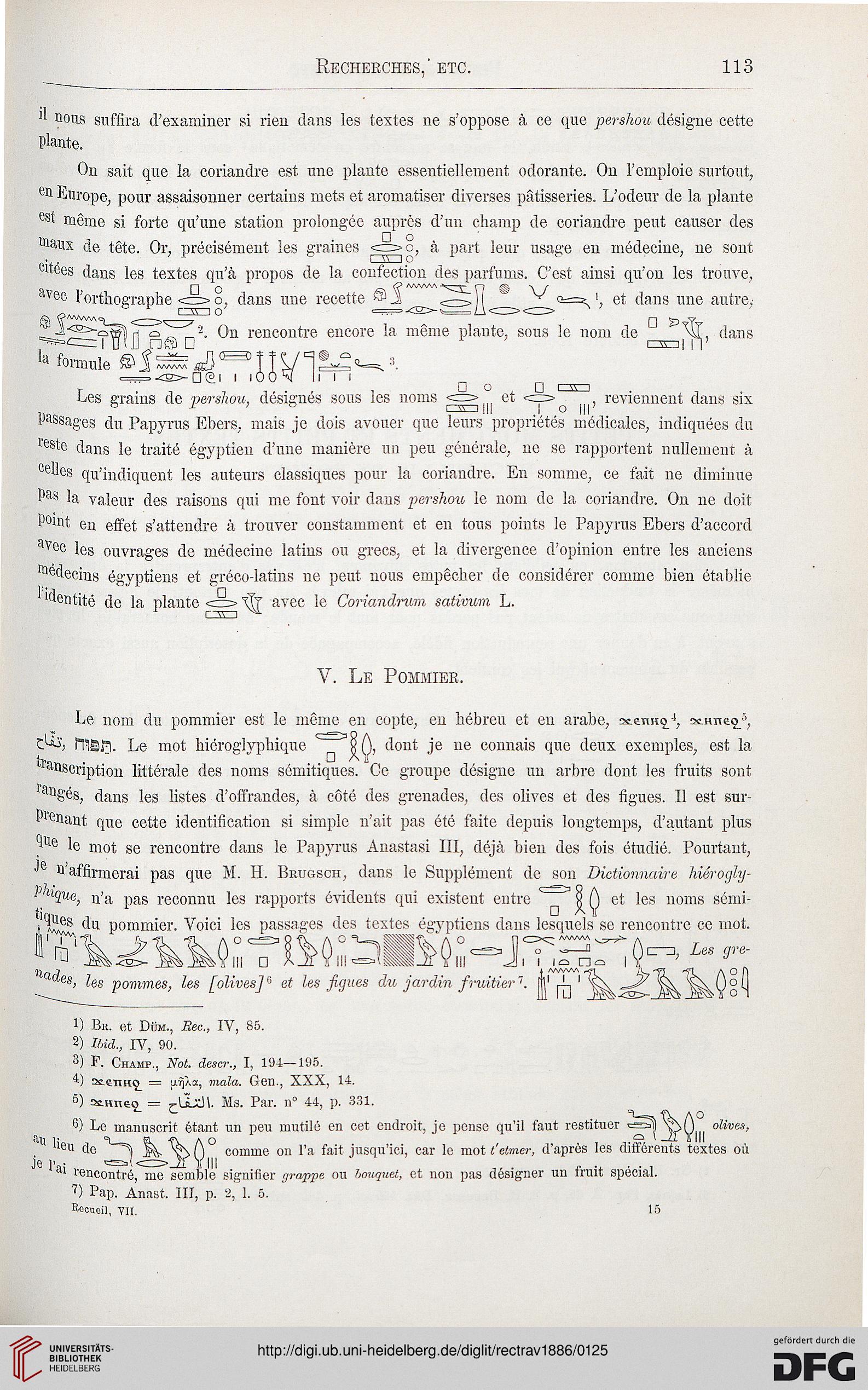

'1 nous suffira d'examiner si rien dans les textes ne s'oppose à ce que pershou désigne cette

Plante.

On sait que la coriandre est une plante essentiellement odorante. On l'emploie surtout,

en Europe, pour assaisonner certains mets et aromatiser diverses pâtisseries. L'odeur de la plante

est même si forte qu'une station prolongée auprès d'un champ de coriandre peut causer des

uiaux de tête. Or, précisément les graines <cp> o, à part leur usage en médecine, ne sont

citées dans les textes qu'à propos de la confection des parfums. C'est ainsi qu'on les trouve,

avec l'orthographe •=>o. dans une recette ®1 <—=>)[ Q=:\>, et dans une autre

r^v-i o

On rencontre encore la même plante, sous le nom de P"^X, dans

la formule ® î ^ J} ^ Tî W

=====-£2=-□ (£ i i lOO w

, w ,<t-=a, ».

Il' _

o

Les grains de pershou, désignés sous les noms et <=> q ^, reviennent dans six

Passages du Papyrus Ebers, mais je dois avouer que leurs propriétés médicales, indiquées du

reste dans le traite égyptien d'une manière un peu générale, ne se rapportent nullement à

celles qu'indiquent les auteurs classiques pour la coriandre. En somme, ce fait ne diminue

Pas la valeur des raisons qui me font voir dans pershou le nom de la coriandre. On ne doit

P°int en effet s'attendre à trouver constamment et en tous points le Papyrus Ebers d'accord

avec les ouvrages de médecine latins ou grecs, et la divergence d'opinion entre les anciens

médecins égyptiens et gréco-latins ne peut nous empêcher de considérer comme bien établie

' identité de la plante <==> t^J avec le Coriandrum sativum L.

V. Le Pommier.

Le nom du pommier est le même en copte, en hébreu et en arabe, atennç_4, ix-Hneç/',

mari. Le mot hiéroglyphique ^^), dont Je ne connais que deux exemples, est la

inscription littérale des noms sémitiques. Ce groupe désigne un arbre dont les fruits sont

raugés, dans les listes d'offrandes, à côté des grenades, des olives et des figues. Il est sur-

Pïenant que cette identification si simple n'ait pas été faite depuis longtemps, d'autant plus

le mot se rencontre dans le Papyrus Anastasi III, déjà bien des fois étudié. Pourtant,

Je n'affirmerai pas que M. H. Brugsch, dans le Supplément de son Dictionnaire Mérogly-

Y)] '

llque, n'a pas reconnu les rapports évidents qui existent entre " " 8 () et les noms sémi

fes du pommier. Voici les passages des textes égyptiens Janstap^sWncontve ee mot.

na^s, les pommes, les [olives]* et Us figues du jardin fruitier '. |< m ^^J^j^VoH

1) Bk. et Dum., Bec, IV, 85.

2) Uni., iv, 00.

3) F. Champ., Not. descr., I, 194-195.

4) -5cenii£ = r"P>«, mala. Gen., XXX, 14.

5) atmieç. = clX=3\. Ms. Par. «° 44, p. 331

6) Le manuscrit étant un peu mutilé en cet endroit, je pense qu'il faut restituer 23|

o

olives,

^_^ \ n J j 11

'U lie« de §V A ° comme on l'a fait jusqu'ici, car le mot t'etmer, d'après les différents textes où

je l'fti <^<=>_2r Ylll „ . „....,

ttl rencontré, me semble signifier grappe ou bouquet, et non pas designer un truit spécial.

7) Pap. Anast. iii, p. 2, 1. 5.

Rccnoil, VII. 15

113

'1 nous suffira d'examiner si rien dans les textes ne s'oppose à ce que pershou désigne cette

Plante.

On sait que la coriandre est une plante essentiellement odorante. On l'emploie surtout,

en Europe, pour assaisonner certains mets et aromatiser diverses pâtisseries. L'odeur de la plante

est même si forte qu'une station prolongée auprès d'un champ de coriandre peut causer des

uiaux de tête. Or, précisément les graines <cp> o, à part leur usage en médecine, ne sont

citées dans les textes qu'à propos de la confection des parfums. C'est ainsi qu'on les trouve,

avec l'orthographe •=>o. dans une recette ®1 <—=>)[ Q=:\>, et dans une autre

r^v-i o

On rencontre encore la même plante, sous le nom de P"^X, dans

la formule ® î ^ J} ^ Tî W

=====-£2=-□ (£ i i lOO w

, w ,<t-=a, ».

Il' _

o

Les grains de pershou, désignés sous les noms et <=> q ^, reviennent dans six

Passages du Papyrus Ebers, mais je dois avouer que leurs propriétés médicales, indiquées du

reste dans le traite égyptien d'une manière un peu générale, ne se rapportent nullement à

celles qu'indiquent les auteurs classiques pour la coriandre. En somme, ce fait ne diminue

Pas la valeur des raisons qui me font voir dans pershou le nom de la coriandre. On ne doit

P°int en effet s'attendre à trouver constamment et en tous points le Papyrus Ebers d'accord

avec les ouvrages de médecine latins ou grecs, et la divergence d'opinion entre les anciens

médecins égyptiens et gréco-latins ne peut nous empêcher de considérer comme bien établie

' identité de la plante <==> t^J avec le Coriandrum sativum L.

V. Le Pommier.

Le nom du pommier est le même en copte, en hébreu et en arabe, atennç_4, ix-Hneç/',

mari. Le mot hiéroglyphique ^^), dont Je ne connais que deux exemples, est la

inscription littérale des noms sémitiques. Ce groupe désigne un arbre dont les fruits sont

raugés, dans les listes d'offrandes, à côté des grenades, des olives et des figues. Il est sur-

Pïenant que cette identification si simple n'ait pas été faite depuis longtemps, d'autant plus

le mot se rencontre dans le Papyrus Anastasi III, déjà bien des fois étudié. Pourtant,

Je n'affirmerai pas que M. H. Brugsch, dans le Supplément de son Dictionnaire Mérogly-

Y)] '

llque, n'a pas reconnu les rapports évidents qui existent entre " " 8 () et les noms sémi

fes du pommier. Voici les passages des textes égyptiens Janstap^sWncontve ee mot.

na^s, les pommes, les [olives]* et Us figues du jardin fruitier '. |< m ^^J^j^VoH

1) Bk. et Dum., Bec, IV, 85.

2) Uni., iv, 00.

3) F. Champ., Not. descr., I, 194-195.

4) -5cenii£ = r"P>«, mala. Gen., XXX, 14.

5) atmieç. = clX=3\. Ms. Par. «° 44, p. 331

6) Le manuscrit étant un peu mutilé en cet endroit, je pense qu'il faut restituer 23|

o

olives,

^_^ \ n J j 11

'U lie« de §V A ° comme on l'a fait jusqu'ici, car le mot t'etmer, d'après les différents textes où

je l'fti <^<=>_2r Ylll „ . „....,

ttl rencontré, me semble signifier grappe ou bouquet, et non pas designer un truit spécial.

7) Pap. Anast. iii, p. 2, 1. 5.

Rccnoil, VII. 15