16

ANMPRK'I TNf^FN *(S-3)- Für das studium der Fras-

r^.llivil_,iviv^jl^ VJJ-<1 l. mente standen mir Photographien

zur Verfügung; bei dem eigenartigen Resultat, zu dem ich bei diesem

Studium gelangte, hielt ich mich nicht berechtigt, diese Photographien

meinen Tafeln zugrunde zu legen; ich beschränkte mich daher auf eine

Wiedergabe der Autotypien bei Stange im Lichtdruck.

2 (S. 3). Vgl. Nr. XXV (Kraus Bl. 28) „der von Gliers"; eine gute Ab-

teilung der Bank dagegen bei Nr.LV (Kraus B1.58) „her Bligge von Steinach."

3 (S. 5). Von den Nebenzwecken des Webeschwertes im Ostindischen Ar-

chipel berichtet der Reisende Czurda in folgender Weise: „Holzschwert —

„Walida". Eine dem Kalewang ähnlich gebildete Hiebwaffe aus hartem,

schwerem Palmenholz, das jede Frau beim Weben neben sich liegen hat,

nicht nur um, wenn sie allein ist, die bösen Geister ferne zu halten und

zu vertreiben, sondern auch, und vielleicht vornehmlich, um zudringliche

Freier in der gehörigen Entfernung zu halten." Vgl. A. B. Meyer &

O. Richter, Ethnographische Miszellen II, (Berlin 1903), S. 47.

Daß es sich um ein hölzernes Schwert handelt

(nicht um ein vergoldetes oder um ein verrostetes

eisernes, wie verschiedene Erklärer wollten), dem

widerspricht nicht die goldene Farbe — in gleicher

Weise ist der sicher hölzerne Rahmen des Webe-

gestells gemalt.

4 (S. 5). Hätte der Maler ganz korrekt sein wollen,

so hätte er die Fäden auch zu den Spalten hin

laufen lassen müssen; dann wäre aber in dem engen

Beieinander alle Deutlichkeit verloren gegangen.

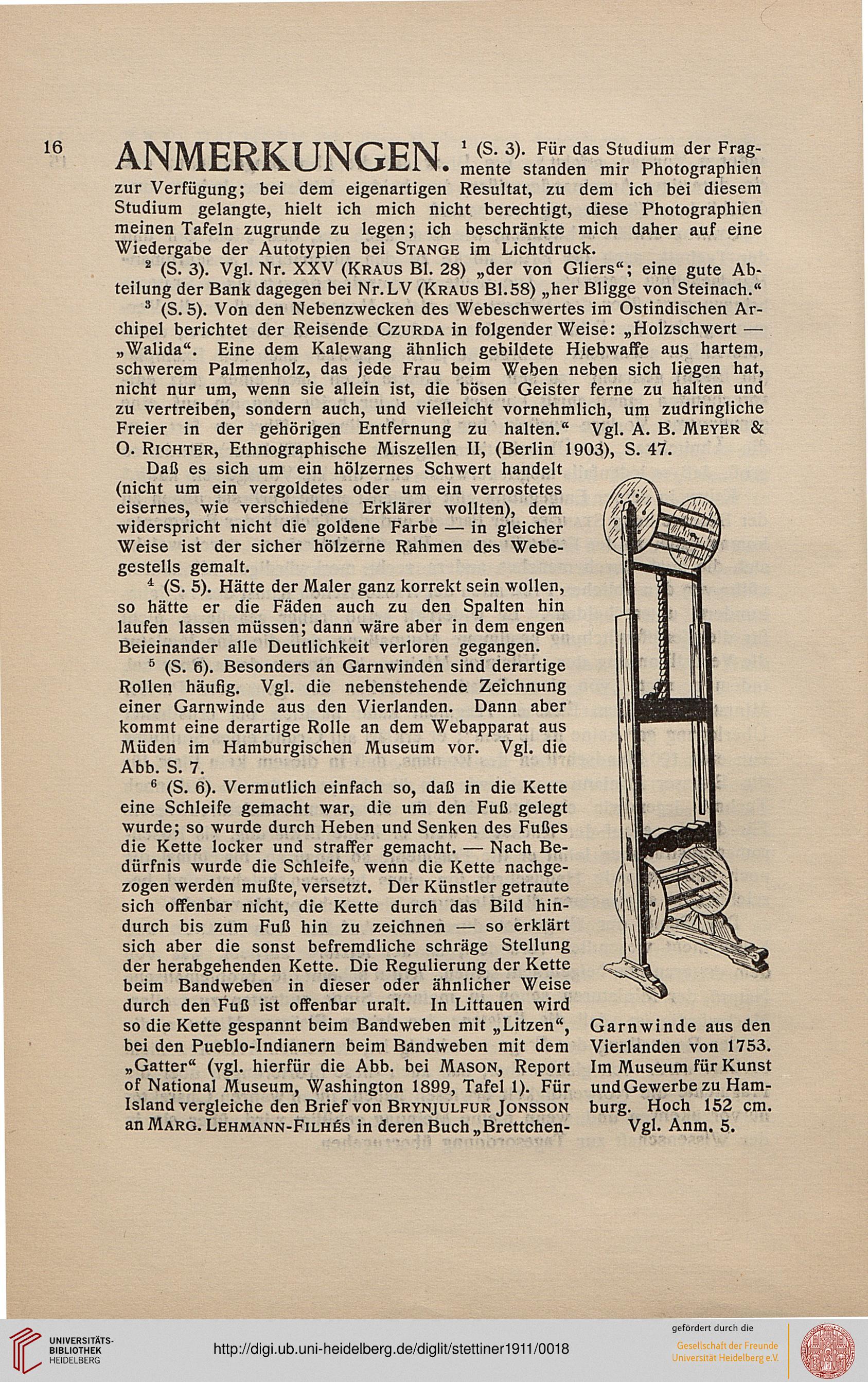

5 (S. 6). Besonders an Garnwinden sind derartige

Rollen häufig. Vgl. die nebenstehende Zeichnung

einer Garnwinde aus den Vierlanden. Dann aber

kommt eine derartige Rolle an dem Webapparat aus

Müden im Hamburgischen Museum vor. Vgl. die

Abb. S. 7.

6 (S. 6). Vermutlich einfach so, daß in die Kette

eine Schleife gemacht war, die um den Fuß gelegt

wurde; so wurde durch Heben und Senken des Fußes

die Kette locker und straffer gemacht. — Nach Be-

dürfnis wurde die Schleife, wenn die Kette nachge-

zogen werden mußte, versetzt. Der Künstler getraute

sich offenbar nicht, die Kette durch das Bild hin-

durch bis zum Fuß hin zu zeichnen — so erklärt

sich aber die sonst befremdliche schräge Stellung

der herabgehenden Kette. Die Regulierung der Kette

beim Bandweben in dieser oder ähnlicher Weise

durch den Fuß ist offenbar uralt. In Littauen wird

so die Kette gespannt beim Bandweben mit „Litzen", Garnwinde aus den

bei den Pueblo-Indianern beim Bandweben mit dem Vierlanden von 1753.

„Gatter" (vgl. hierfür die Abb. bei Mason, Report Im Museum für Kunst

of National Museum, Washington 1899, Tafel 1). Für und Gewerbe zu Ham-

Island vergleiche den Brief von Brynjulfur Jonsson bürg. Hoch 152 cm.

an Marc Lehmann-Filhes in deren Buch „Brettchen- Vgl. Anm. 5.

ANMPRK'I TNf^FN *(S-3)- Für das studium der Fras-

r^.llivil_,iviv^jl^ VJJ-<1 l. mente standen mir Photographien

zur Verfügung; bei dem eigenartigen Resultat, zu dem ich bei diesem

Studium gelangte, hielt ich mich nicht berechtigt, diese Photographien

meinen Tafeln zugrunde zu legen; ich beschränkte mich daher auf eine

Wiedergabe der Autotypien bei Stange im Lichtdruck.

2 (S. 3). Vgl. Nr. XXV (Kraus Bl. 28) „der von Gliers"; eine gute Ab-

teilung der Bank dagegen bei Nr.LV (Kraus B1.58) „her Bligge von Steinach."

3 (S. 5). Von den Nebenzwecken des Webeschwertes im Ostindischen Ar-

chipel berichtet der Reisende Czurda in folgender Weise: „Holzschwert —

„Walida". Eine dem Kalewang ähnlich gebildete Hiebwaffe aus hartem,

schwerem Palmenholz, das jede Frau beim Weben neben sich liegen hat,

nicht nur um, wenn sie allein ist, die bösen Geister ferne zu halten und

zu vertreiben, sondern auch, und vielleicht vornehmlich, um zudringliche

Freier in der gehörigen Entfernung zu halten." Vgl. A. B. Meyer &

O. Richter, Ethnographische Miszellen II, (Berlin 1903), S. 47.

Daß es sich um ein hölzernes Schwert handelt

(nicht um ein vergoldetes oder um ein verrostetes

eisernes, wie verschiedene Erklärer wollten), dem

widerspricht nicht die goldene Farbe — in gleicher

Weise ist der sicher hölzerne Rahmen des Webe-

gestells gemalt.

4 (S. 5). Hätte der Maler ganz korrekt sein wollen,

so hätte er die Fäden auch zu den Spalten hin

laufen lassen müssen; dann wäre aber in dem engen

Beieinander alle Deutlichkeit verloren gegangen.

5 (S. 6). Besonders an Garnwinden sind derartige

Rollen häufig. Vgl. die nebenstehende Zeichnung

einer Garnwinde aus den Vierlanden. Dann aber

kommt eine derartige Rolle an dem Webapparat aus

Müden im Hamburgischen Museum vor. Vgl. die

Abb. S. 7.

6 (S. 6). Vermutlich einfach so, daß in die Kette

eine Schleife gemacht war, die um den Fuß gelegt

wurde; so wurde durch Heben und Senken des Fußes

die Kette locker und straffer gemacht. — Nach Be-

dürfnis wurde die Schleife, wenn die Kette nachge-

zogen werden mußte, versetzt. Der Künstler getraute

sich offenbar nicht, die Kette durch das Bild hin-

durch bis zum Fuß hin zu zeichnen — so erklärt

sich aber die sonst befremdliche schräge Stellung

der herabgehenden Kette. Die Regulierung der Kette

beim Bandweben in dieser oder ähnlicher Weise

durch den Fuß ist offenbar uralt. In Littauen wird

so die Kette gespannt beim Bandweben mit „Litzen", Garnwinde aus den

bei den Pueblo-Indianern beim Bandweben mit dem Vierlanden von 1753.

„Gatter" (vgl. hierfür die Abb. bei Mason, Report Im Museum für Kunst

of National Museum, Washington 1899, Tafel 1). Für und Gewerbe zu Ham-

Island vergleiche den Brief von Brynjulfur Jonsson bürg. Hoch 152 cm.

an Marc Lehmann-Filhes in deren Buch „Brettchen- Vgl. Anm. 5.