42

Die meisten Köpfe der mittelalterlichen

Statuen, wenigstens der bessern Zeit, sind

direkte Portraits. Besonders geschickt und

fast unerreicht ist die Drapierung der Ge-

wänder. Jedoch leider ebenso schnell wie

die Architektur zur konsequenten Entwick-

lung drängt und mit Erreichung derselben

der gotische Stil dem Untergange zueilt, so

schnell wechselt auch das Ideal in der Bild-

hauerkunst und so bald ist ihre Glanzzeit

überschritten. Während für die Zeit von

etwa 1240 bis zum Beginn des XIV. Jahr-

hunderts hier in Strassburg allein unter den

figuralen Werken mindestens fünf verschie-

dene Schulen unterschieden werden können,

die alle Bedeutendes, zum Teil Unerreichtes

geschaffen, liegt nach einer kurzen Blüte in

der Mitte des XIV. Jahrhunderts für die

kommende Zeit hier und anderorts die

Bildhauerkunst darnieder, nur schwächliche,

manierierte Werke, die die Gotik recht in

Verruf gebracht haben, hervorbringend, um

sich erst nach Neubefruchtung durch die

Renaissance wieder zu erheben.

Der Faltenwurf, der in der ersten Zeit

schlicht, fein gezeichnet, an klassische Werke

erinnernd, wie nasses Linnen sich an die

anatomisch durchaus richtig gezeichneten

Körper anschmiegt, wird mit dem Fort-

schreiten der gegliederten Nischenarchitektur,

die den Statuen als Hintergrund dient, auch

dementsprechend derber, glockenförmiger und

nimmt Rücksicht auf Harmonie mit den Licht-

und Schattenwirkungen der umgebenden

Architektur. Noch später werden die Falten-

buchten tiefer, der Stoff ist ein schwererer,

man schwelgt im Spiel des Faltenwurfs, da-

bei die Anatomie mehr und mehr vernach-

lässigend , jedoch bei meisterhafter Kom-

position. In der Mitte des XIV. Jahrhunderts

greift man nochmals auf die feine Fältelung

der ersten Blütezeit zurück, ohne sie jedoch

zu erreichen, während die Spätgotik ent-

sprechend der verknöcherten Architektur und

und dem zerzackten, zerrissenen und zer-

schlissenen Laubwerk das Ideal in möglichst

derbem, knitterigen Faltenwurf sieht. Die

Stilisierung der Köpfe macht auch eine dem-

entsprechende Wandlung vom idealdurch-

geistigten Typus der Ecclesia und Synagoge

zum derb sinnlichen der törichten Jungfrau

des Turmportals, dem asketischen Ausdruck

der Propheten am Hauptportei zum gewöhn-

lich bäurischen der späten Figuren der Lau-

renziuskapelle durch.

Die Ausführung der Figuren in Stein er-

folgte in der Weise, dass nach Setzung der

Hauptpunkte vermittelst der Zirkel der all-

gemeine F luss der Linien, die hauptsächlich-

sten Gruppen der Gewandfalten heraus-

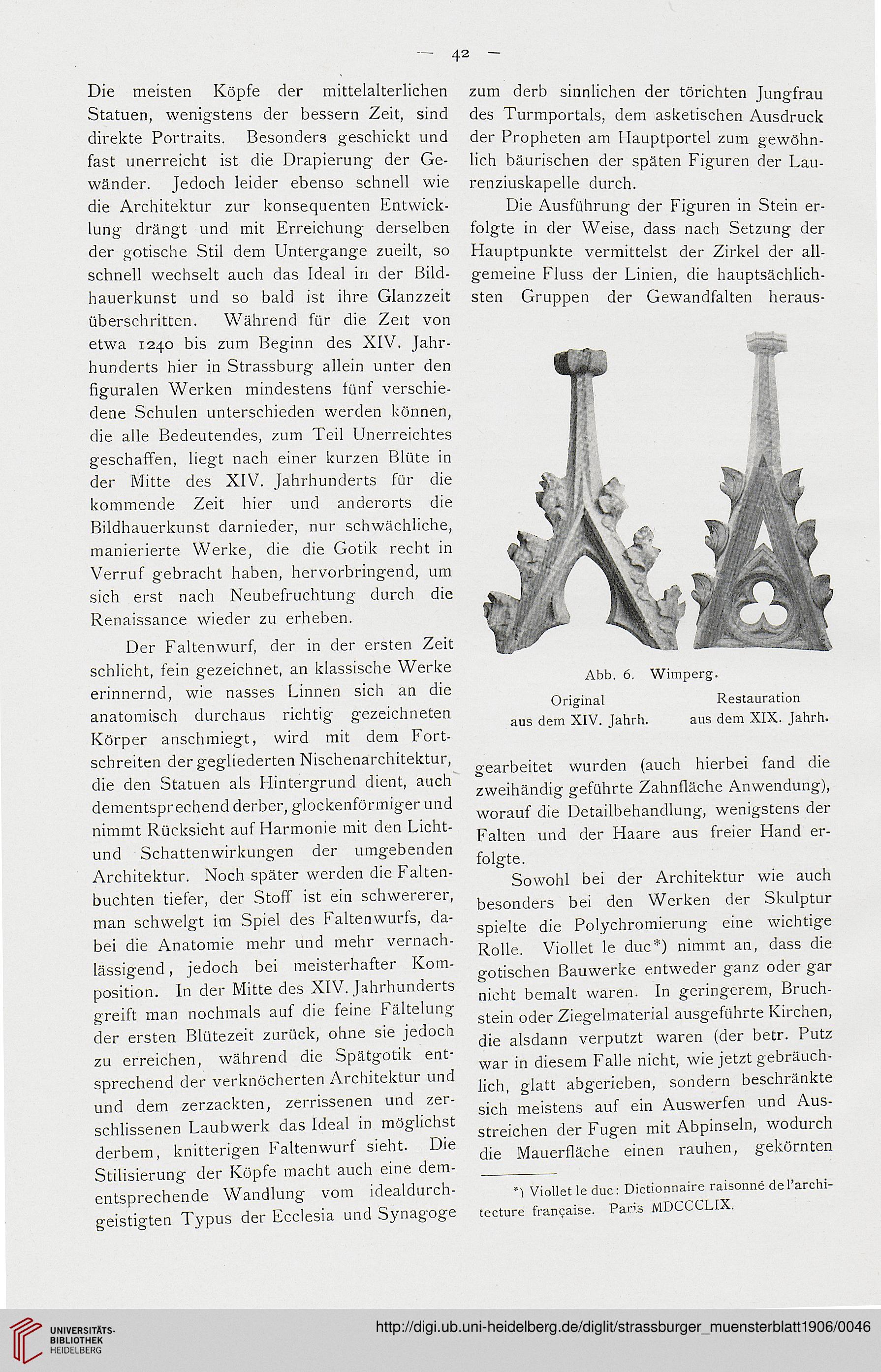

Abb. 6. Wimperg.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

gearbeitet wurden (auch hierbei fand die

zweihändig geführte Zahnfläche Anwendung),

worauf die Detailbehandlung, wenigstens der

Falten und der Haare aus freier Hand er-

folgte.

Sowohl bei der Architektur wie auch

besonders bei den Werken der Skulptur

spielte die Polychromierung eine wichtige

Rolle. Viollet le duc*) nimmt an, dass die

gotischen Bauwerke entweder ganz oder gar

nicht bemalt waren. In geringerem, Bruch-

stein oder Ziegelmaterial ausgeführte Kirchen,

die alsdann verputzt waren (der betr. Putz

war in diesem Falle nicht, wie jetzt gebräuch-

lich, glatt abgerieben, sondern beschränkte

sich meistens auf ein Auswerfen und Aus-

streichen der Fugen mit Abpinseln, wodurch

die Mauerfläche einen rauhen, gekörnten

*) Viollet le duc: Dictionnaire raisonne del’archi-

tecture frangaise. Paris MDCCCLIX.

Die meisten Köpfe der mittelalterlichen

Statuen, wenigstens der bessern Zeit, sind

direkte Portraits. Besonders geschickt und

fast unerreicht ist die Drapierung der Ge-

wänder. Jedoch leider ebenso schnell wie

die Architektur zur konsequenten Entwick-

lung drängt und mit Erreichung derselben

der gotische Stil dem Untergange zueilt, so

schnell wechselt auch das Ideal in der Bild-

hauerkunst und so bald ist ihre Glanzzeit

überschritten. Während für die Zeit von

etwa 1240 bis zum Beginn des XIV. Jahr-

hunderts hier in Strassburg allein unter den

figuralen Werken mindestens fünf verschie-

dene Schulen unterschieden werden können,

die alle Bedeutendes, zum Teil Unerreichtes

geschaffen, liegt nach einer kurzen Blüte in

der Mitte des XIV. Jahrhunderts für die

kommende Zeit hier und anderorts die

Bildhauerkunst darnieder, nur schwächliche,

manierierte Werke, die die Gotik recht in

Verruf gebracht haben, hervorbringend, um

sich erst nach Neubefruchtung durch die

Renaissance wieder zu erheben.

Der Faltenwurf, der in der ersten Zeit

schlicht, fein gezeichnet, an klassische Werke

erinnernd, wie nasses Linnen sich an die

anatomisch durchaus richtig gezeichneten

Körper anschmiegt, wird mit dem Fort-

schreiten der gegliederten Nischenarchitektur,

die den Statuen als Hintergrund dient, auch

dementsprechend derber, glockenförmiger und

nimmt Rücksicht auf Harmonie mit den Licht-

und Schattenwirkungen der umgebenden

Architektur. Noch später werden die Falten-

buchten tiefer, der Stoff ist ein schwererer,

man schwelgt im Spiel des Faltenwurfs, da-

bei die Anatomie mehr und mehr vernach-

lässigend , jedoch bei meisterhafter Kom-

position. In der Mitte des XIV. Jahrhunderts

greift man nochmals auf die feine Fältelung

der ersten Blütezeit zurück, ohne sie jedoch

zu erreichen, während die Spätgotik ent-

sprechend der verknöcherten Architektur und

und dem zerzackten, zerrissenen und zer-

schlissenen Laubwerk das Ideal in möglichst

derbem, knitterigen Faltenwurf sieht. Die

Stilisierung der Köpfe macht auch eine dem-

entsprechende Wandlung vom idealdurch-

geistigten Typus der Ecclesia und Synagoge

zum derb sinnlichen der törichten Jungfrau

des Turmportals, dem asketischen Ausdruck

der Propheten am Hauptportei zum gewöhn-

lich bäurischen der späten Figuren der Lau-

renziuskapelle durch.

Die Ausführung der Figuren in Stein er-

folgte in der Weise, dass nach Setzung der

Hauptpunkte vermittelst der Zirkel der all-

gemeine F luss der Linien, die hauptsächlich-

sten Gruppen der Gewandfalten heraus-

Abb. 6. Wimperg.

Original Restauration

aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.

gearbeitet wurden (auch hierbei fand die

zweihändig geführte Zahnfläche Anwendung),

worauf die Detailbehandlung, wenigstens der

Falten und der Haare aus freier Hand er-

folgte.

Sowohl bei der Architektur wie auch

besonders bei den Werken der Skulptur

spielte die Polychromierung eine wichtige

Rolle. Viollet le duc*) nimmt an, dass die

gotischen Bauwerke entweder ganz oder gar

nicht bemalt waren. In geringerem, Bruch-

stein oder Ziegelmaterial ausgeführte Kirchen,

die alsdann verputzt waren (der betr. Putz

war in diesem Falle nicht, wie jetzt gebräuch-

lich, glatt abgerieben, sondern beschränkte

sich meistens auf ein Auswerfen und Aus-

streichen der Fugen mit Abpinseln, wodurch

die Mauerfläche einen rauhen, gekörnten

*) Viollet le duc: Dictionnaire raisonne del’archi-

tecture frangaise. Paris MDCCCLIX.