L'EXPOSITION DE PARIS

43

Le point saillant du paysage est le hangar

qui abrite l'échafaudage du puits d'extraction.

Des cloisons divisent le puits de Morrea en

trois compartiments distincts. L'un de ces com-

partiments sert à la ventilation, qui s'effectue au

moyen d'un ventilateur de 10"\ 50 de diamètre,

débitant 8 660 mètres cubes d'air par minute.

Le second compartiment est réservé aux pom-

pes d'exhaure ; le troisième est celui où

montent et descendent les cages, déversant au

jour cent tonnes d'anthracite par heure..

Dans les galeries, le combustible se présente

en couches intercalées entre des bancs de grès

et de schistes.

Notre, troisième dessin représente le cas

assez rare d'entrée de galeries de roulage à

flanc de montagne, sans puits d'accès.

L'exploitation de l'anthracite ne diffère en

rien de l'exploitation de la houille, et nous

n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce qui a été

dit à ce sujet dans de précédents articles.

Nous nous contenterons de donner, d'après

des photographies au magnésium, l'aspect in-

térieur des galeries de mines d'anthracite.

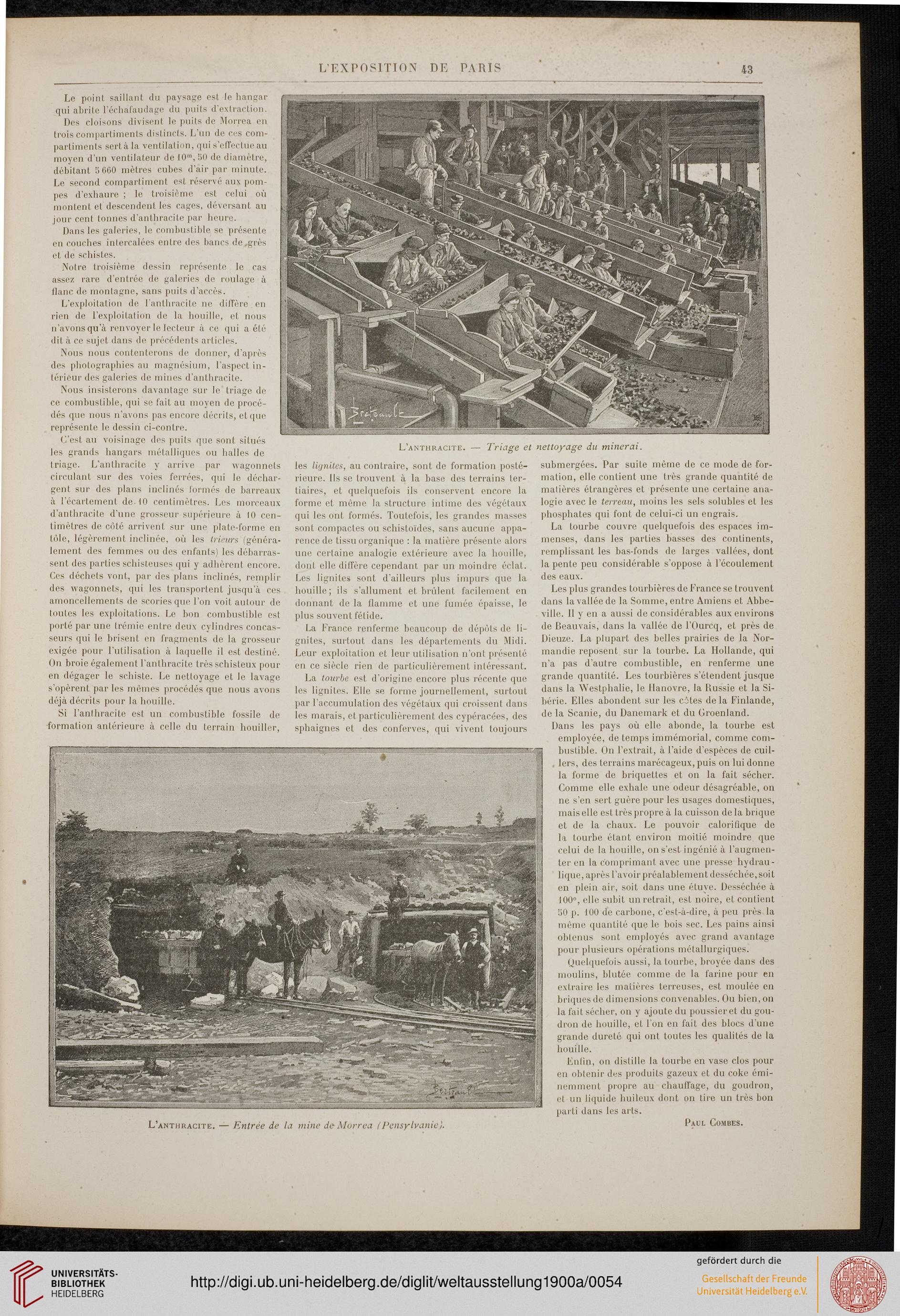

Nous insisterons davantage sur le triage de

ce combustible, qui se fait au moyen de procé-

dés que nous n'avons pas encore décrits, et que

représente le dessin ci-contre.

C'est au voisinage des puits que sont situés

les grands hangars métalliques ou halles de

triage. L'anthracite y arrive par wagonnets

circulant sur des voies ferrées, qui le déchar-

gent sur des plans inclinés formés de barreaux

à l'écartement de-10 centimètres. Les morceaux

d'anthracite d'une grosseur supérieure à 10 cen-

timètres de côté arrivent sur une plate-forme en

tôle, légèrement inclinée, où les trieurs (généra-

lement des femmes ou des enfants) les débarras-

sent des parties schisteuses qui y adhèrent encore.

Ces déchets vont, par des plans inclinés, remplir

des wagonnets, qui les transportent jusqu'à ces

amoncellements de scories que l'on voit autour de

toutes les exploitations. Le bon combustible est

porté par une trémie entre deux cylindres concas-

seurs qui le brisent en fragments de la grosseur

exigée pour l'utilisation à laquelle il est destiné.

On broie également l'anthracite très schisteux pour

en dégager le schiste. Le nettoyage et le lavage

s'opèrent par les mêmes procédés que nous avons

déjà décrits pour la houille.

Si l'anthracite est un combustible fossile de

formation antérieure à celle du terrain houiller,

L'anthracite. — Triage et

les lignites, au contraire, sont de formation posté-

rieure. Ils se trouvent à la base des terrains ter-

tiaires, et quelquefois ils conservent encore la

forme et même la structure intime des végétaux

qui les ont formés. Toutefois, les grandes masses

sont compactes ou schistoïdes, sans aucune appa-

rence de tissu organique : la matière présente alors

une certaine analogie extérieure avec la houille,

dont elle diffère cependant par un moindre éclat.

Les lignites sont d'ailleurs plus impurs que la

houille; ils s'allument et brûlent facilement en

donnant de la flamme et une fumée épaisse, le

plus souvent fétide.

La France renferme beaucoup de dépôts de li-

gnites, surtout dans les départements du Midi.

Leur exploitation et leur utilisation n'ont présenté

en ce siècle rien de particulièrement intéressant.

La tourbe est d'origine encore plus récente que

les lignites. Elle se forme journellement, surtout

par l'accumulation des végétaux qui croissent dans

les marais, et particulièrement des cypéracées, des

sphaignes et des conferves, qui vivent toujours

-------------------_

L'anthracite. — Entrée de la mine de Morrea (Pensylvanic',.

nettoyage du minerai.

submergées. Par suite même de ce mode de for-

mation, elle contient une très grande quantité de

matières étrangères et présente une certaine ana-

logie avec le terreau, moins les sels solubles et les

phosphates qui font de celui-ci un engrais.

La tourbe couvre quelquefois des espaces im-

menses, dans les parties basses des continents,

remplissant les bas-fonds de larges vallées, dont

la pente peu considérable s'oppose à l'écoulement

des eaux.

Les plus grandes tourbières de France se trouvent

dans la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbe-

ville. Il y en a aussi de considérables aux environs

de Beauvais, dans la vallée de l'Ourcq, et près de

Dieuze. La plupart des belles prairies de la Nor-

mandie reposent sur la tourbe. La Hollande, qui

n'a pas d'autre combustible, en renferme une

grande quantité. Les tourbières s'étendent jusque

dans la Westphalie, le Hanovre, la Russie et la Si-

bérie. Elles abondent sur les côtes de la Finlande,

de la Scanie, du Danemark et du Croenland.

Dans les pays où elle abonde, la tourbe est

employée, de temps immémorial, comme com-

bustible. On l'extrait, à l'aide d'espèces de cuil-

. 1ers, des terrains marécageux, puis on lui donne

la forme de briquettes et on la fait sécher.

Comme elle exhale une odeur désagréable, on

ne s'en sert guère pour les usages domestiques,

mais elle est très propre à la cuisson de la brique

et de la chaux. Le pouvoir calorifique de

la tourbe étant environ moitié moindre que

celui de la houille, on s'est ingénié à l'augmen-

ter en la comprimant avec une presse hydrau-

lique, après l'avoir préalablement desséchée, soit

en plein air, soit dans une étuve. Desséchée à

100°, elle subit un retrait, est noire, et contient

50 p. 100 de carbone, c'est-à-dire, à peu près la

môme quantité que le bois sec. Les pains ainsi

obtenus sont employés avec grand avantage

pour plusieurs opérations métallurgiques.

Quelquefois aussi, la tourbe, broyée dans des

moulins, blutée comme de la farine pour en

extraire les maiières terreuses, est moulée en

briques de dimensions convenables. Ou bien, on

la fait sécher, on y ajoute du poussier et du gou-

dron de houille, et l'on en fait des blocs d'une

grande dureté qui ont toutes les qualités de la

houille.

Enlin, on distille la tourbe en vase clos pour

en obtenir des produits gazeux et du coke émi-

nemment propre au chauffage, du goudron,

et un liquide huileux dont on tire un très bon

parti dans les arts.

Paul Combes.

43

Le point saillant du paysage est le hangar

qui abrite l'échafaudage du puits d'extraction.

Des cloisons divisent le puits de Morrea en

trois compartiments distincts. L'un de ces com-

partiments sert à la ventilation, qui s'effectue au

moyen d'un ventilateur de 10"\ 50 de diamètre,

débitant 8 660 mètres cubes d'air par minute.

Le second compartiment est réservé aux pom-

pes d'exhaure ; le troisième est celui où

montent et descendent les cages, déversant au

jour cent tonnes d'anthracite par heure..

Dans les galeries, le combustible se présente

en couches intercalées entre des bancs de grès

et de schistes.

Notre, troisième dessin représente le cas

assez rare d'entrée de galeries de roulage à

flanc de montagne, sans puits d'accès.

L'exploitation de l'anthracite ne diffère en

rien de l'exploitation de la houille, et nous

n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce qui a été

dit à ce sujet dans de précédents articles.

Nous nous contenterons de donner, d'après

des photographies au magnésium, l'aspect in-

térieur des galeries de mines d'anthracite.

Nous insisterons davantage sur le triage de

ce combustible, qui se fait au moyen de procé-

dés que nous n'avons pas encore décrits, et que

représente le dessin ci-contre.

C'est au voisinage des puits que sont situés

les grands hangars métalliques ou halles de

triage. L'anthracite y arrive par wagonnets

circulant sur des voies ferrées, qui le déchar-

gent sur des plans inclinés formés de barreaux

à l'écartement de-10 centimètres. Les morceaux

d'anthracite d'une grosseur supérieure à 10 cen-

timètres de côté arrivent sur une plate-forme en

tôle, légèrement inclinée, où les trieurs (généra-

lement des femmes ou des enfants) les débarras-

sent des parties schisteuses qui y adhèrent encore.

Ces déchets vont, par des plans inclinés, remplir

des wagonnets, qui les transportent jusqu'à ces

amoncellements de scories que l'on voit autour de

toutes les exploitations. Le bon combustible est

porté par une trémie entre deux cylindres concas-

seurs qui le brisent en fragments de la grosseur

exigée pour l'utilisation à laquelle il est destiné.

On broie également l'anthracite très schisteux pour

en dégager le schiste. Le nettoyage et le lavage

s'opèrent par les mêmes procédés que nous avons

déjà décrits pour la houille.

Si l'anthracite est un combustible fossile de

formation antérieure à celle du terrain houiller,

L'anthracite. — Triage et

les lignites, au contraire, sont de formation posté-

rieure. Ils se trouvent à la base des terrains ter-

tiaires, et quelquefois ils conservent encore la

forme et même la structure intime des végétaux

qui les ont formés. Toutefois, les grandes masses

sont compactes ou schistoïdes, sans aucune appa-

rence de tissu organique : la matière présente alors

une certaine analogie extérieure avec la houille,

dont elle diffère cependant par un moindre éclat.

Les lignites sont d'ailleurs plus impurs que la

houille; ils s'allument et brûlent facilement en

donnant de la flamme et une fumée épaisse, le

plus souvent fétide.

La France renferme beaucoup de dépôts de li-

gnites, surtout dans les départements du Midi.

Leur exploitation et leur utilisation n'ont présenté

en ce siècle rien de particulièrement intéressant.

La tourbe est d'origine encore plus récente que

les lignites. Elle se forme journellement, surtout

par l'accumulation des végétaux qui croissent dans

les marais, et particulièrement des cypéracées, des

sphaignes et des conferves, qui vivent toujours

-------------------_

L'anthracite. — Entrée de la mine de Morrea (Pensylvanic',.

nettoyage du minerai.

submergées. Par suite même de ce mode de for-

mation, elle contient une très grande quantité de

matières étrangères et présente une certaine ana-

logie avec le terreau, moins les sels solubles et les

phosphates qui font de celui-ci un engrais.

La tourbe couvre quelquefois des espaces im-

menses, dans les parties basses des continents,

remplissant les bas-fonds de larges vallées, dont

la pente peu considérable s'oppose à l'écoulement

des eaux.

Les plus grandes tourbières de France se trouvent

dans la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbe-

ville. Il y en a aussi de considérables aux environs

de Beauvais, dans la vallée de l'Ourcq, et près de

Dieuze. La plupart des belles prairies de la Nor-

mandie reposent sur la tourbe. La Hollande, qui

n'a pas d'autre combustible, en renferme une

grande quantité. Les tourbières s'étendent jusque

dans la Westphalie, le Hanovre, la Russie et la Si-

bérie. Elles abondent sur les côtes de la Finlande,

de la Scanie, du Danemark et du Croenland.

Dans les pays où elle abonde, la tourbe est

employée, de temps immémorial, comme com-

bustible. On l'extrait, à l'aide d'espèces de cuil-

. 1ers, des terrains marécageux, puis on lui donne

la forme de briquettes et on la fait sécher.

Comme elle exhale une odeur désagréable, on

ne s'en sert guère pour les usages domestiques,

mais elle est très propre à la cuisson de la brique

et de la chaux. Le pouvoir calorifique de

la tourbe étant environ moitié moindre que

celui de la houille, on s'est ingénié à l'augmen-

ter en la comprimant avec une presse hydrau-

lique, après l'avoir préalablement desséchée, soit

en plein air, soit dans une étuve. Desséchée à

100°, elle subit un retrait, est noire, et contient

50 p. 100 de carbone, c'est-à-dire, à peu près la

môme quantité que le bois sec. Les pains ainsi

obtenus sont employés avec grand avantage

pour plusieurs opérations métallurgiques.

Quelquefois aussi, la tourbe, broyée dans des

moulins, blutée comme de la farine pour en

extraire les maiières terreuses, est moulée en

briques de dimensions convenables. Ou bien, on

la fait sécher, on y ajoute du poussier et du gou-

dron de houille, et l'on en fait des blocs d'une

grande dureté qui ont toutes les qualités de la

houille.

Enlin, on distille la tourbe en vase clos pour

en obtenir des produits gazeux et du coke émi-

nemment propre au chauffage, du goudron,

et un liquide huileux dont on tire un très bon

parti dans les arts.

Paul Combes.