Welscher Gast digital

Mehr als eine Textausgabe

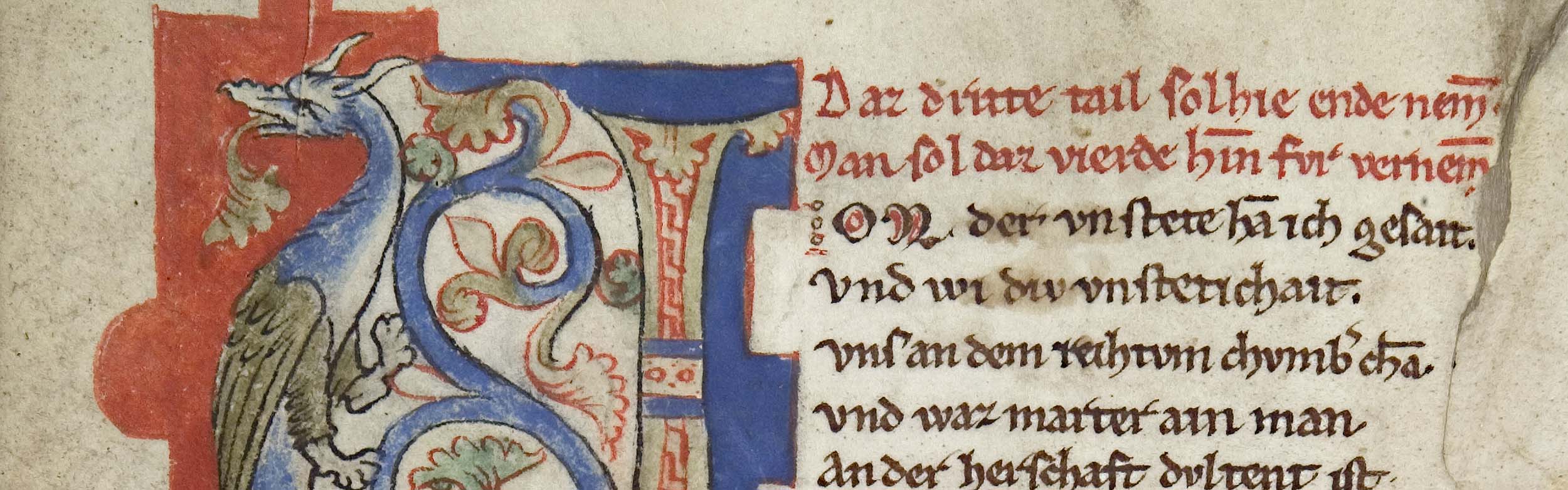

Erste umfassende mittelhochdeutsche Verhaltenslehre

in 24 mittelalterlichen Handschriften

Sonderforschungsbereich ›Materiale Textkulturen‹

Ein Kooperationsprojekt

Universitätsbibliothek Heidelberg

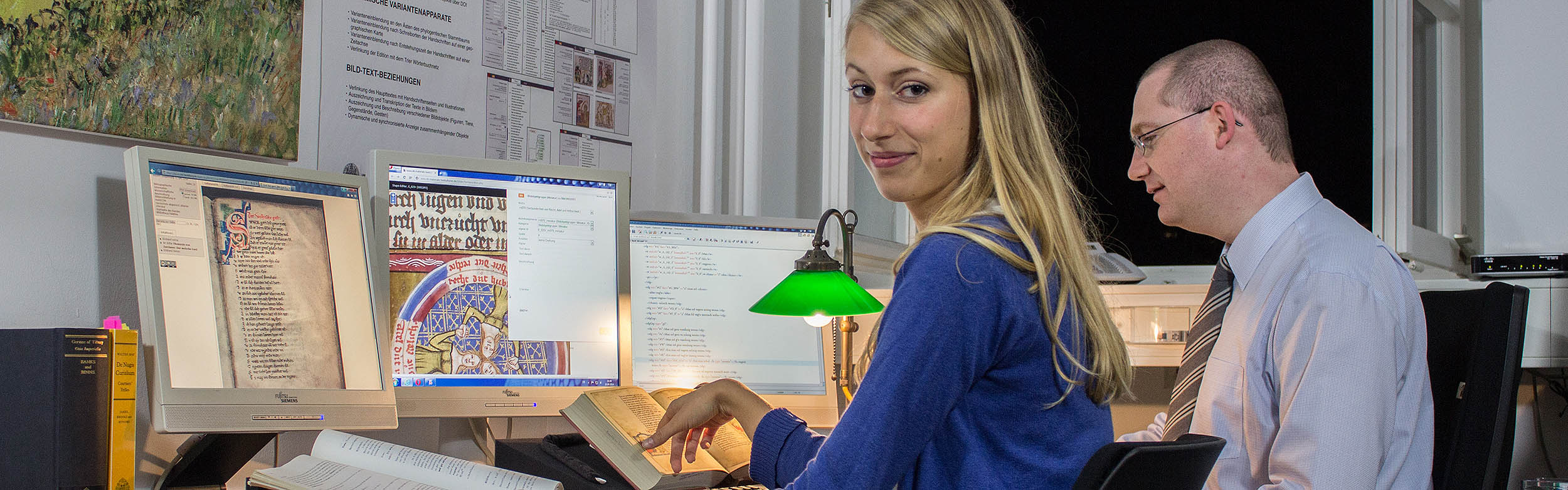

Philologie & Kunstgeschichte

Editionswissenschaft & Digital Humanities

Editionswissenschaft & Digital Humanities

Digitale Text-Bild-Ausgabe im Open Access

Ein Kooperationsprojekt des

Sonderforschungsbereichs ›Materiale Textkulturen‹

und der Universitätsbibliothek Heidelberg

Welscher Gast digital