1903

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

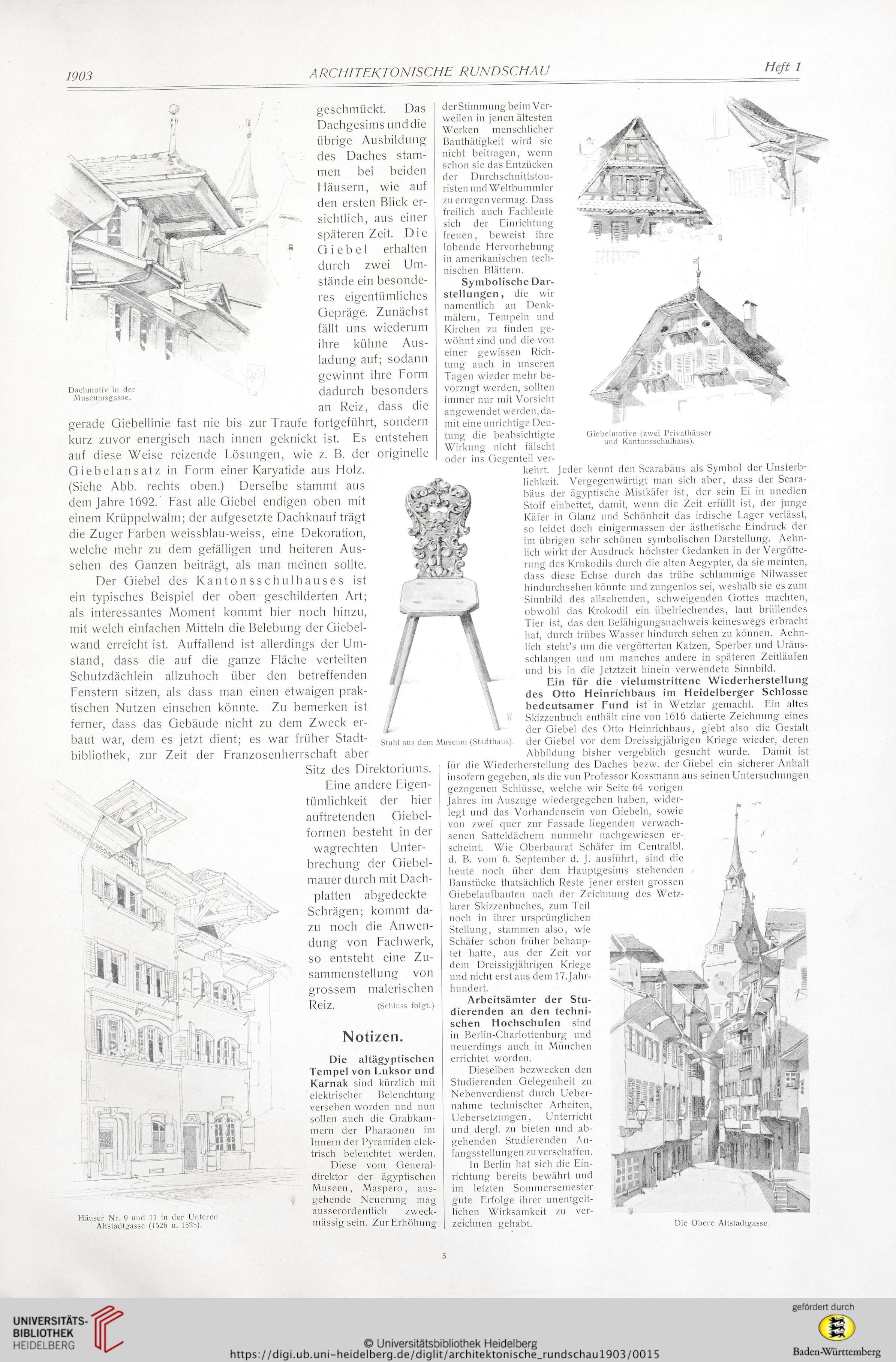

Stuhl aus dem Museum (Stadthaus).

Notizen.

Die Obere Altstadtgasse.

Dachmotiv in der

Museumsgasse.

Häuser Nr. 9 und 11 in der Unteren

Altstadtgasse (1526 u. 152b).

entstehen

originelle

Oiebeimotive (zwei Privathäuser

und Kantonsschulhaus).

Die altägyptischen

Tempel von Luksor und

Karnak sind kürzlich mit

elektrischer Beleuchtung

versehen worden und nun

sollen auch die Grabkam-

mern der Pharaonen im

Innern der Pyramiden elek-

trisch beleuchtet werden.

Diese vom General-

direktor der ägyptischen

Museen, Maspero, aus-

gehende Neuerung mag

ausserordentlich zweck-

mässig sein. Zur Erhöhung

der Stimmung beim Ver¬

weilen in jenen ältesten

Werken menschlicher

Bauthätigkeit wird sie

nicht beitragen, wenn

schon sie das Entzücken

der Durchschnittstou¬

risten und Weltbummler

zu erregen vermag. Dass

freilich auch Fachleute

sich der Einrichtung

freuen, beweist ihre

lobende Hervorhebung

in amerikanischen tech¬

nischen Blättern.

Symbolische Dar¬

stellungen, die wii-

namentlich an Denk¬

mälern, Tempeln und

Kirchen zu finden ge¬

wöhnt sind und die von

einer gewissen Rich¬

tung auch in unseren

Tagen wieder mehr be¬

vorzugt werden, sollten

immer nur mit Vorsicht

angewendet werden, da¬

mit eine unrichtige Deu¬

tung die beabsichtigte

Wirkung nicht fälscht

oder ins Gegenteil ver¬

kehrt. Jeder kennt den Scarabäus als Symbol der Unsterb-

lichkeit. Vergegenwärtigt man sich aber, dass der Scara-

bäus der ägyptische Mistkäfer ist, der sein Ei in unedlen

Stoff einbettet, damit, wenn die Zeit erfüllt ist, der junge

Käfer in Glanz und Schönheit das irdische Lager verlässt,

so leidet doch einigermassen der ästhetische Eindruck der

im übrigen sehr schönen symbolischen Darstellung. Aehn-

lich wirkt der Ausdruck höchster Gedanken in der Vergötte-

rung des Krokodils durch die alten Aegypter, da sie meinten,

dass diese Echse durch das trübe schlammige Nilwasser

hindurchsehen könnte und zungenlos sei, weshalb sie es zum

Sinnbild des allsehenden, schweigenden Gottes machten,

obwohl das Krokodil ein übelriechendes, laut brüllendes

Tier ist, das den Befähigungsnachweis keineswegs erbracht

hat, durch trübes Wasser hindurch sehen zu können. Aehn-

lich steht’s um die vergötterten Katzen, Sperber und Uräus-

schlangen und um manches andere in späteren Zeitläufen

und bis in die Jetztzeit hinein verwendete Sinnbild.

Ein für die vielumstrittene Wiederherstellung

des Otto Heinrichbaus im Heidelberger Schlosse

bedeutsamer Fund ist in Wetzlar gemacht. Ein altes

Skizzenbuch enthält eine von 1616 datierte Zeichnung eines

der Giebel des Otto Heinrichbaus, giebt also die Gestalt

der Giebel vor dem Dreissigjährigen Kriege wieder, deren

Abbildung bisher vergeblich gesucht wurde. Damit ist

für die Wiederherstellung des Daches bezw. der Giebel ein sicherer Anhalt

insofern gegeben, als die von Professor Kossmann aus seinen Untersuchungen

gezogenen Schlüsse, welche wir Seite 64 vorigen

Jahres im Auszuge wiedergegeben haben, wider¬

legt und das Vorhandensein von Giebeln, sowie

von zwei quer zur Fassade liegenden verwach¬

senen Satteldächern nunmehr nachgewiesen er¬

scheint. Wie Oberbaurat Schäfer im Centralbl.

d. B. vom 6. September d. J. ausführt, sind die

heute noch über dem Hauptgesims stehenden

Baustücke thatsächlich Reste jener ersten grossen

Giebelaufbauten nach der Zeichnung des Wetz¬

larer Skizzenbuches, zum Teil

noch in ihrer ursprünglichen

Stellung, stammen also, wie

Schäfer schon früher behaup¬

tet hatte, aus der Zeit vor

dem Dreissigjährigen Kriege

und nicht erst aus dem 17. Jahr¬

hundert.

Arbeitsämter der Stu¬

dierenden an den techni¬

schen Hochschulen sind

in Berlin-Charlottenburg und

neuerdings auch in München

errichtet worden.

Dieselben bezwecken den

Studierenden Gelegenheit zu

Nebenverdienst durch Ueber-

nahme technischer Arbeiten,

Uebersetzungen, Unterricht

und dergl. zu bieten und ab¬

gehenden Studierenden An¬

fangsstellungenzuverschaffen.

In Berlin hat sich die Ein¬

richtung bereits bewährt und

im letzten Sommersemester

gute Erfolge ihrer unentgelt¬

lichen Wirksamkeit zu ver¬

zeichnen gehabt.

geschmückt. Das

Dachgesims und die

übrige Ausbildung

des Daches stam-

men bei beiden

Häusern, wie auf

den ersten Blick er-

sichtlich, aus einer

späteren Zeit. Die

Giebel erhalten

durch zwei Um-

stände ein besonde-

res eigentümliches

Gepräge. Zunächst

fällt uns wiederum

ihre kühne Aus-

ladung auf; sodann

gewinnt ihre Form

dadurch besonders

an Reiz, dass die

gerade Giebellinie fast nie bis zur Traufe fortgeführt, sondern

kurz zuvor energisch nach innen geknickt ist. Es

auf diese Weise reizende Lösungen, wie z. B. der

Giebelansatz in Form einer Karyatide aus Holz.

(Siehe Abb. rechts oben.) Derselbe stammt aus

dem Jahre 1692. Fast alle Giebel endigen oben mit

einem Krüppelwalm; der aufgesetzte Dachknauf trägt

die Zuger Farben weissblau-weiss, eine Dekoration,

welche mehr zu dem gefälligen und heiteren Aus-

sehen des Ganzen beiträgt, als man meinen sollte.

Der Giebel des Kantonsschulhauses ist

ein typisches Beispiel der oben geschilderten Art;

als interessantes Moment kommt hier noch hinzu,

mit welch einfachen Mitteln die Belebung der Giebel-

wand erreicht ist. Auffallend ist allerdings der Um-

stand, dass die auf die ganze Fläche verteilten

Schutzdächlein allzuhoch über den betreffenden

Fenstern sitzen, als dass man einen etwaigen prak-

tischen Nutzen einsehen könnte. Zu bemerken ist

ferner, dass das Gebäude nicht zu dem Zweck er-

baut war, dem es jetzt dient; es war früher Stadt-

bibliothek, zur Zeit der Franzosenherrschaft aber

Sitz des Direktoriums.

Eine andere Eigen-

tümlichkeit der hier

auftretenden Giebel-

formen besteht in der

wagrechten Unter-

brechung der Giebel-

mauer durch mit Dach-

platten abgedeckte

Schrägen; kommt da-

zu noch die Anwen-

dung von Fachwerk,

so entsteht eine Zu-

sammenstellung von

grossem malerischen

Reiz. (Schluss folgt.)

5

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

Stuhl aus dem Museum (Stadthaus).

Notizen.

Die Obere Altstadtgasse.

Dachmotiv in der

Museumsgasse.

Häuser Nr. 9 und 11 in der Unteren

Altstadtgasse (1526 u. 152b).

entstehen

originelle

Oiebeimotive (zwei Privathäuser

und Kantonsschulhaus).

Die altägyptischen

Tempel von Luksor und

Karnak sind kürzlich mit

elektrischer Beleuchtung

versehen worden und nun

sollen auch die Grabkam-

mern der Pharaonen im

Innern der Pyramiden elek-

trisch beleuchtet werden.

Diese vom General-

direktor der ägyptischen

Museen, Maspero, aus-

gehende Neuerung mag

ausserordentlich zweck-

mässig sein. Zur Erhöhung

der Stimmung beim Ver¬

weilen in jenen ältesten

Werken menschlicher

Bauthätigkeit wird sie

nicht beitragen, wenn

schon sie das Entzücken

der Durchschnittstou¬

risten und Weltbummler

zu erregen vermag. Dass

freilich auch Fachleute

sich der Einrichtung

freuen, beweist ihre

lobende Hervorhebung

in amerikanischen tech¬

nischen Blättern.

Symbolische Dar¬

stellungen, die wii-

namentlich an Denk¬

mälern, Tempeln und

Kirchen zu finden ge¬

wöhnt sind und die von

einer gewissen Rich¬

tung auch in unseren

Tagen wieder mehr be¬

vorzugt werden, sollten

immer nur mit Vorsicht

angewendet werden, da¬

mit eine unrichtige Deu¬

tung die beabsichtigte

Wirkung nicht fälscht

oder ins Gegenteil ver¬

kehrt. Jeder kennt den Scarabäus als Symbol der Unsterb-

lichkeit. Vergegenwärtigt man sich aber, dass der Scara-

bäus der ägyptische Mistkäfer ist, der sein Ei in unedlen

Stoff einbettet, damit, wenn die Zeit erfüllt ist, der junge

Käfer in Glanz und Schönheit das irdische Lager verlässt,

so leidet doch einigermassen der ästhetische Eindruck der

im übrigen sehr schönen symbolischen Darstellung. Aehn-

lich wirkt der Ausdruck höchster Gedanken in der Vergötte-

rung des Krokodils durch die alten Aegypter, da sie meinten,

dass diese Echse durch das trübe schlammige Nilwasser

hindurchsehen könnte und zungenlos sei, weshalb sie es zum

Sinnbild des allsehenden, schweigenden Gottes machten,

obwohl das Krokodil ein übelriechendes, laut brüllendes

Tier ist, das den Befähigungsnachweis keineswegs erbracht

hat, durch trübes Wasser hindurch sehen zu können. Aehn-

lich steht’s um die vergötterten Katzen, Sperber und Uräus-

schlangen und um manches andere in späteren Zeitläufen

und bis in die Jetztzeit hinein verwendete Sinnbild.

Ein für die vielumstrittene Wiederherstellung

des Otto Heinrichbaus im Heidelberger Schlosse

bedeutsamer Fund ist in Wetzlar gemacht. Ein altes

Skizzenbuch enthält eine von 1616 datierte Zeichnung eines

der Giebel des Otto Heinrichbaus, giebt also die Gestalt

der Giebel vor dem Dreissigjährigen Kriege wieder, deren

Abbildung bisher vergeblich gesucht wurde. Damit ist

für die Wiederherstellung des Daches bezw. der Giebel ein sicherer Anhalt

insofern gegeben, als die von Professor Kossmann aus seinen Untersuchungen

gezogenen Schlüsse, welche wir Seite 64 vorigen

Jahres im Auszuge wiedergegeben haben, wider¬

legt und das Vorhandensein von Giebeln, sowie

von zwei quer zur Fassade liegenden verwach¬

senen Satteldächern nunmehr nachgewiesen er¬

scheint. Wie Oberbaurat Schäfer im Centralbl.

d. B. vom 6. September d. J. ausführt, sind die

heute noch über dem Hauptgesims stehenden

Baustücke thatsächlich Reste jener ersten grossen

Giebelaufbauten nach der Zeichnung des Wetz¬

larer Skizzenbuches, zum Teil

noch in ihrer ursprünglichen

Stellung, stammen also, wie

Schäfer schon früher behaup¬

tet hatte, aus der Zeit vor

dem Dreissigjährigen Kriege

und nicht erst aus dem 17. Jahr¬

hundert.

Arbeitsämter der Stu¬

dierenden an den techni¬

schen Hochschulen sind

in Berlin-Charlottenburg und

neuerdings auch in München

errichtet worden.

Dieselben bezwecken den

Studierenden Gelegenheit zu

Nebenverdienst durch Ueber-

nahme technischer Arbeiten,

Uebersetzungen, Unterricht

und dergl. zu bieten und ab¬

gehenden Studierenden An¬

fangsstellungenzuverschaffen.

In Berlin hat sich die Ein¬

richtung bereits bewährt und

im letzten Sommersemester

gute Erfolge ihrer unentgelt¬

lichen Wirksamkeit zu ver¬

zeichnen gehabt.

geschmückt. Das

Dachgesims und die

übrige Ausbildung

des Daches stam-

men bei beiden

Häusern, wie auf

den ersten Blick er-

sichtlich, aus einer

späteren Zeit. Die

Giebel erhalten

durch zwei Um-

stände ein besonde-

res eigentümliches

Gepräge. Zunächst

fällt uns wiederum

ihre kühne Aus-

ladung auf; sodann

gewinnt ihre Form

dadurch besonders

an Reiz, dass die

gerade Giebellinie fast nie bis zur Traufe fortgeführt, sondern

kurz zuvor energisch nach innen geknickt ist. Es

auf diese Weise reizende Lösungen, wie z. B. der

Giebelansatz in Form einer Karyatide aus Holz.

(Siehe Abb. rechts oben.) Derselbe stammt aus

dem Jahre 1692. Fast alle Giebel endigen oben mit

einem Krüppelwalm; der aufgesetzte Dachknauf trägt

die Zuger Farben weissblau-weiss, eine Dekoration,

welche mehr zu dem gefälligen und heiteren Aus-

sehen des Ganzen beiträgt, als man meinen sollte.

Der Giebel des Kantonsschulhauses ist

ein typisches Beispiel der oben geschilderten Art;

als interessantes Moment kommt hier noch hinzu,

mit welch einfachen Mitteln die Belebung der Giebel-

wand erreicht ist. Auffallend ist allerdings der Um-

stand, dass die auf die ganze Fläche verteilten

Schutzdächlein allzuhoch über den betreffenden

Fenstern sitzen, als dass man einen etwaigen prak-

tischen Nutzen einsehen könnte. Zu bemerken ist

ferner, dass das Gebäude nicht zu dem Zweck er-

baut war, dem es jetzt dient; es war früher Stadt-

bibliothek, zur Zeit der Franzosenherrschaft aber

Sitz des Direktoriums.

Eine andere Eigen-

tümlichkeit der hier

auftretenden Giebel-

formen besteht in der

wagrechten Unter-

brechung der Giebel-

mauer durch mit Dach-

platten abgedeckte

Schrägen; kommt da-

zu noch die Anwen-

dung von Fachwerk,

so entsteht eine Zu-

sammenstellung von

grossem malerischen

Reiz. (Schluss folgt.)

5