L'ART DÉCORATIF

mentale par elle-même. Le luxe y est le résultat

d'une conception constructive complexe, parti-

culière à l'artiste.

La décoration proprement dite des deux

salons du Café de Paris montre en M. Sauvage

la même netteté d'idées. Il y adopte (de même

que dans la plupart de ses travaux, mais

sans exclusivité, il y adopte le décor Aoral.

Ses instincts de logique le préservent des contre-

sens, et son goût sûr de la vulgarité, si com-

muns dans ce genre de décor. Le plafond

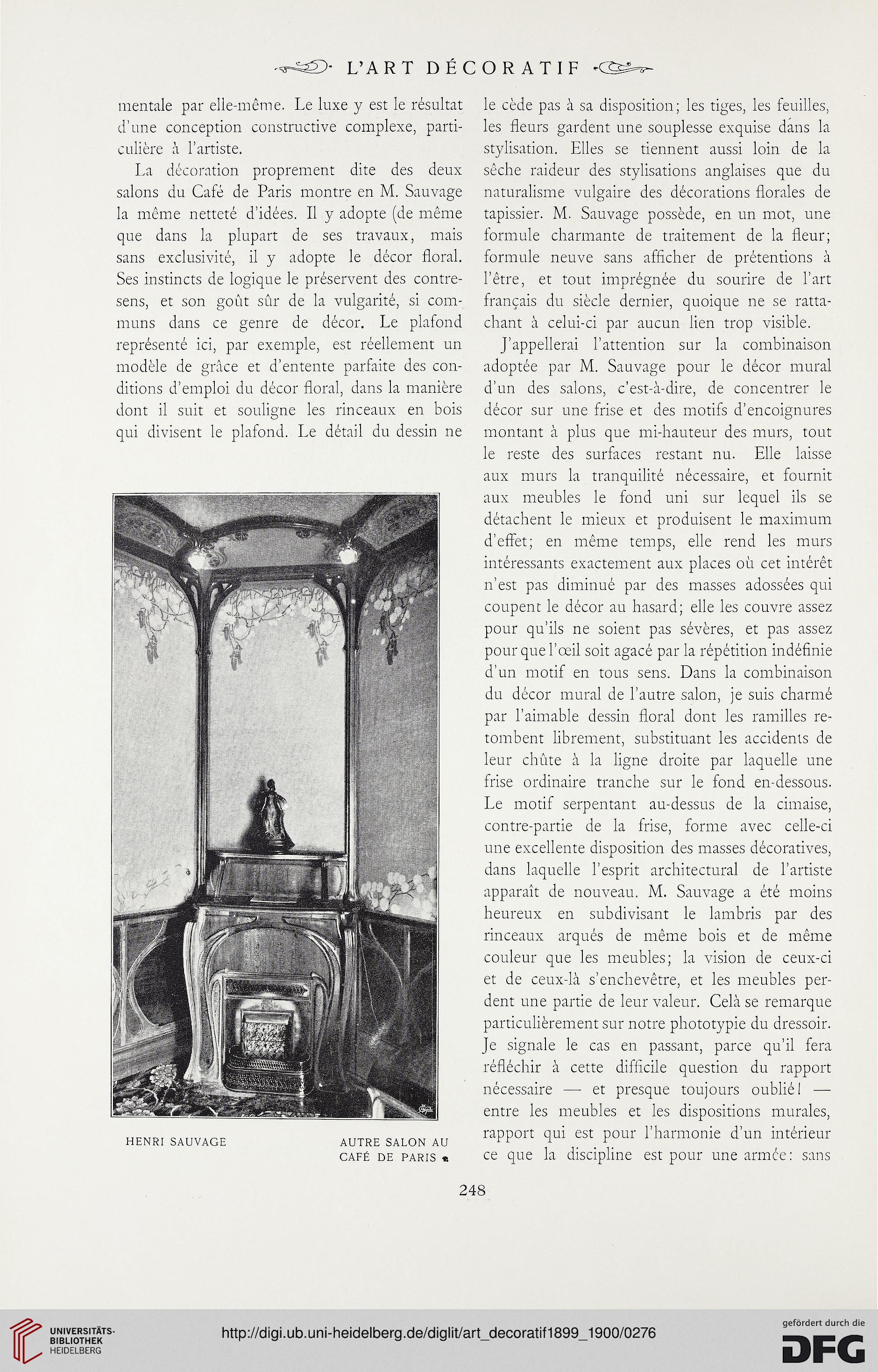

représenté ici, par exemple, est réellement un

modèle de grâce et d'entente parfaite des con-

ditions d'emploi du décor Aoral, dans la manière

dont il suit et souligne les rinceaux en bois

qui divisent le plafond. Le détail du dessin ne

HENRI SAUVAGE AUTRE SALON AU

CAFÉ DE PARIS*

le cède pas à sa disposition; les tiges, les feuilles,

les Aeurs gardent une souplesse exquise dans la

stylisation. Elles se tiennent aussi loin de la

sèche raideur des stylisations anglaises que du

naturalisme vulgaire des décorations Aorales de

tapissier. M. Sauvage possède, en un mot, une

formule charmante de traitement de la Aeur;

formule neuve sans afhcher de prétentions à

l'être, et tout imprégnée du sourire de l'art

français du siècle dernier, quoique ne se ratta-

chant à celui-ci par aucun lien trop visible.

j'appellerai l'attention sur la combinaison

adoptée par M. Sauvage pour le décor mural

d'un des salons, c'est-à-dire, de concentrer le

décor sur une frise et des motifs d'encoignures

montant à plus que mi-hauteur des murs, tout

le reste des surfaces restant nu. Elle laisse

aux murs la tranquilité nécessaire, et fournit

aux meubles le fond uni sur lequel ils se

détachent le mieux et produisent le maximum

d'effet; en même temps, elle rend les murs

intéressants exactement aux places où cet intérêt

n'est pas diminué par des masses adossées qui

coupent le décor au hasard; elle les couvre assez

pour qu'ils ne soient pas sévères, et pas assez

pour que l'œil soit agacé par la répétition indéAnie

d'un motif en tous sens. Dans la combinaison

du décor mural de l'autre salon, je suis charmé

par l'aimable dessin Aoral dont les ramilles re-

tombent librement, substituant les accidents de

leur chute à la ligne droite par laquelle une

irise ordinaire tranche sur le fond en-dessous.

Le motif serpentant au-dessus de la cimaise,

contre-partie de la frise, forme avec celle-ci

une excellente disposition des masses décoratives,

dans laquelle l'esprit architectural de l'artiste

apparaît de nouveau. M. Sauvage a été moins

heureux en subdivisant le lambris par des

rinceaux arqués de même bois et de même

couleur que les meubles; la vision de ceux-ci

et de ceux-là s'enchevêtre, et les meubles per-

dent une partie de leur valeur. Celà se remarque

particulièrement sur notre phototypie du dressoir.

Je signale le cas en passant, parce qu'il fera

réAéchir à cette difAcile question du rapport

nécessaire — et presque toujours oublié! —

entre les meubles et les dispositions murales,

rapport qui est pour l'harmonie d'un intérieur

ce que la discipline est pour une armée: sans

248

mentale par elle-même. Le luxe y est le résultat

d'une conception constructive complexe, parti-

culière à l'artiste.

La décoration proprement dite des deux

salons du Café de Paris montre en M. Sauvage

la même netteté d'idées. Il y adopte (de même

que dans la plupart de ses travaux, mais

sans exclusivité, il y adopte le décor Aoral.

Ses instincts de logique le préservent des contre-

sens, et son goût sûr de la vulgarité, si com-

muns dans ce genre de décor. Le plafond

représenté ici, par exemple, est réellement un

modèle de grâce et d'entente parfaite des con-

ditions d'emploi du décor Aoral, dans la manière

dont il suit et souligne les rinceaux en bois

qui divisent le plafond. Le détail du dessin ne

HENRI SAUVAGE AUTRE SALON AU

CAFÉ DE PARIS*

le cède pas à sa disposition; les tiges, les feuilles,

les Aeurs gardent une souplesse exquise dans la

stylisation. Elles se tiennent aussi loin de la

sèche raideur des stylisations anglaises que du

naturalisme vulgaire des décorations Aorales de

tapissier. M. Sauvage possède, en un mot, une

formule charmante de traitement de la Aeur;

formule neuve sans afhcher de prétentions à

l'être, et tout imprégnée du sourire de l'art

français du siècle dernier, quoique ne se ratta-

chant à celui-ci par aucun lien trop visible.

j'appellerai l'attention sur la combinaison

adoptée par M. Sauvage pour le décor mural

d'un des salons, c'est-à-dire, de concentrer le

décor sur une frise et des motifs d'encoignures

montant à plus que mi-hauteur des murs, tout

le reste des surfaces restant nu. Elle laisse

aux murs la tranquilité nécessaire, et fournit

aux meubles le fond uni sur lequel ils se

détachent le mieux et produisent le maximum

d'effet; en même temps, elle rend les murs

intéressants exactement aux places où cet intérêt

n'est pas diminué par des masses adossées qui

coupent le décor au hasard; elle les couvre assez

pour qu'ils ne soient pas sévères, et pas assez

pour que l'œil soit agacé par la répétition indéAnie

d'un motif en tous sens. Dans la combinaison

du décor mural de l'autre salon, je suis charmé

par l'aimable dessin Aoral dont les ramilles re-

tombent librement, substituant les accidents de

leur chute à la ligne droite par laquelle une

irise ordinaire tranche sur le fond en-dessous.

Le motif serpentant au-dessus de la cimaise,

contre-partie de la frise, forme avec celle-ci

une excellente disposition des masses décoratives,

dans laquelle l'esprit architectural de l'artiste

apparaît de nouveau. M. Sauvage a été moins

heureux en subdivisant le lambris par des

rinceaux arqués de même bois et de même

couleur que les meubles; la vision de ceux-ci

et de ceux-là s'enchevêtre, et les meubles per-

dent une partie de leur valeur. Celà se remarque

particulièrement sur notre phototypie du dressoir.

Je signale le cas en passant, parce qu'il fera

réAéchir à cette difAcile question du rapport

nécessaire — et presque toujours oublié! —

entre les meubles et les dispositions murales,

rapport qui est pour l'harmonie d'un intérieur

ce que la discipline est pour une armée: sans

248