L'ART DECORATIF

Ceux qui, au début de l'emploi du fer dans

la construction, eurent la pensée très juste de

tirer du métal lui-même sa décoration, étaient

encore prisonniers d'un enseignement où les

formes de pierre étaient seules étudiées, quoique

fort mal et de façon irrationnelle. Il fallut donc

passer par la période de transition où l'on

moula en fonte de 1er des colonnes creuses

d'une seule pièce, munies de chapiteaux et de

bases dans le goût corinthien, mais portant des

nervures pour assembler des cloisons de brique

ou des arceaux de fonte.

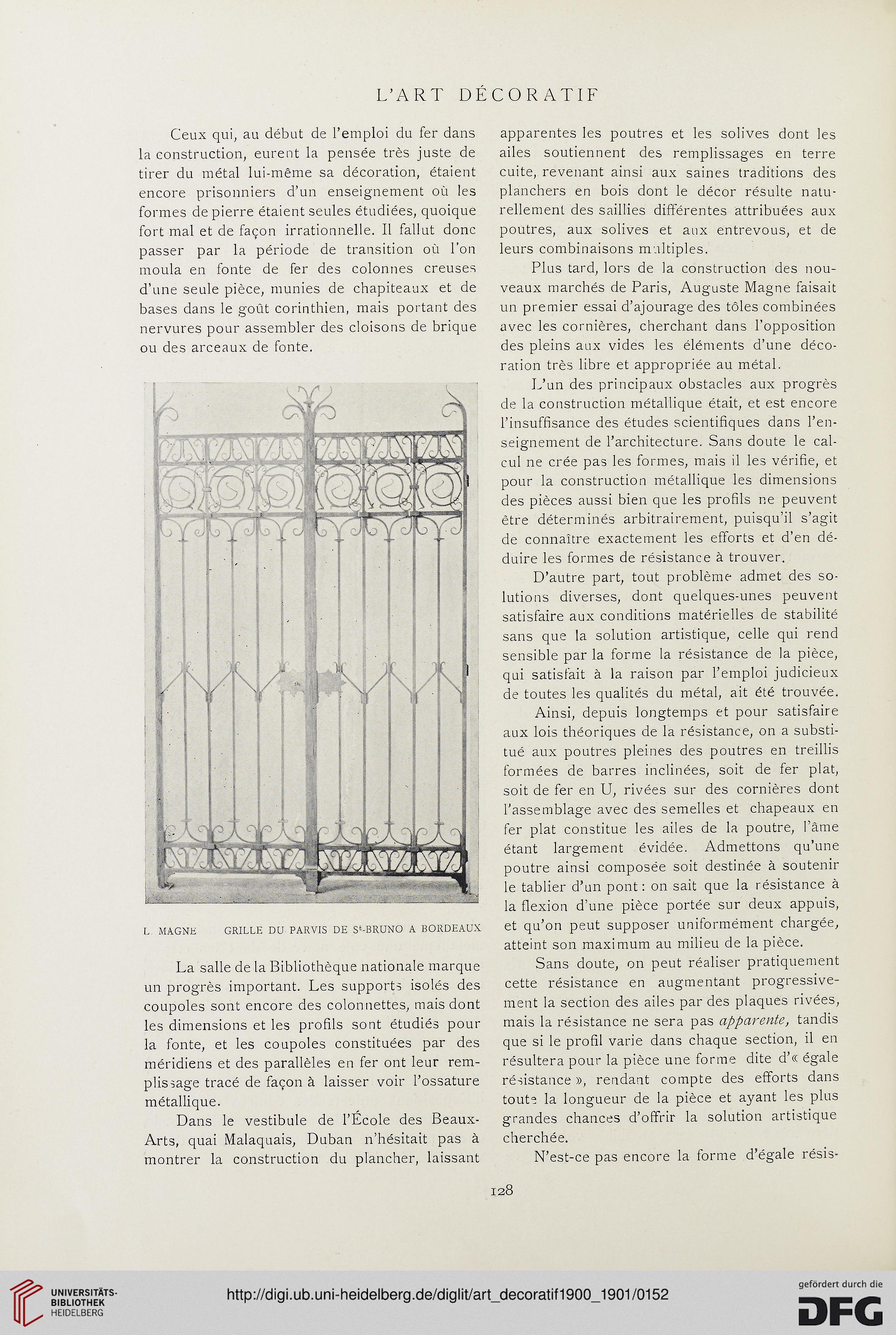

L MAGNE GRILLE DU PARVIS DE S^BRUNO A BORDEAUX

La salle de la Bibliothèque nationale marque

un progrès important. Les supports isolés des

coupoles sont encore des colonnettes, mais dont

les dimensions et les profils sont étudiés pour

la fonte, et les coupoles constituées par des

méridiens et des parallèles en fer ont leur rem-

plissage tracé de façon à laisser voir l'ossature

métallique.

Dans le vestibule de l'École des Beaux-

Arts, quai Malaquais, Duban n'hésitait pas à

montrer la construction du plancher, laissant

apparentes les poutres et les solives dont les

ailes soutiennent des remplissages en terre

cuite, revenant ainsi aux saines traditions des

planchers en bois dont le décor résulte natu-

rellement des saillies différentes attribuées aux

poutres, aux solives et aux entrevous, et de

leurs combinaisons multiples.

Plus tard, lors de la construction des nou-

veaux marchés de Paris, Auguste Magne faisait

un premier essai d'ajourage des tôles combinées

avec les cornières, cherchant dans l'opposition

des pleins aux vides les éléments d'une déco-

ration très libre et appropriée au métal.

L'un des principaux obstacles aux progrès

de la construction métallique était, et est encore

l'insuffisance des études scientifiques dans l'en-

seignement de l'architecture. Sans doute le cal-

cul ne crée pas les formes, mais il les vérifie, et

pour la construction métallique les dimensions

des pièces aussi bien que les profils ne peuvent

être déterminés arbitrairement, puisqu'il s'agit

de connaître exactement les efforts et d'en dé-

duire les formes de résistance à trouver.

D'autre part, tout problème admet des so-

lutions diverses, dont quelques-unes peuvent

satisfaire aux conditions matérielles de stabilité

sans que la solution artistique, celle qui rend

sensible par la forme la résistance de la pièce,

qui satisfait à la raison par l'emploi judicieux

de toutes les qualités du métal, ait été trouvée.

Ainsi, depuis longtemps et pour satisfaire

aux lois théoriques de la résistance, on a substi-

tué aux poutres pleines des poutres en treillis

formées de barres inclinées, soit de fer plat,

soit de fer en U, rivées sur des cornières dont

l'assemblage avec des semelles et chapeaux en

fer plat constitue les ailes de la poutre, l'âme

étant largement évidée. Admettons qu'une

poutre ainsi composée soit destinée à soutenir

le tablier d'un pont: on sait que la résistance à

la flexion d'une pièce portée sur deux appuis,

et qu'on peut supposer uniformément chargée,

atteint son maximum au milieu de la pièce.

Sans doute, on peut réaliser pratiquement

cette résistance en augmentant progressive-

ment la section des ailes par des plaques rivées,

mais la résistance ne sera pas tandis

que si le profil varie dans chaque section, il en

résultera pour la pièce une forme dite d'« égale

résistance )), rendant compte des efforts dans

toute la longueur de la pièce et ayant les plus

grandes chances d'offrir la solution artistique

cherchée.

N'est-ce pas encore la forme d'égale résis-

128

Ceux qui, au début de l'emploi du fer dans

la construction, eurent la pensée très juste de

tirer du métal lui-même sa décoration, étaient

encore prisonniers d'un enseignement où les

formes de pierre étaient seules étudiées, quoique

fort mal et de façon irrationnelle. Il fallut donc

passer par la période de transition où l'on

moula en fonte de 1er des colonnes creuses

d'une seule pièce, munies de chapiteaux et de

bases dans le goût corinthien, mais portant des

nervures pour assembler des cloisons de brique

ou des arceaux de fonte.

L MAGNE GRILLE DU PARVIS DE S^BRUNO A BORDEAUX

La salle de la Bibliothèque nationale marque

un progrès important. Les supports isolés des

coupoles sont encore des colonnettes, mais dont

les dimensions et les profils sont étudiés pour

la fonte, et les coupoles constituées par des

méridiens et des parallèles en fer ont leur rem-

plissage tracé de façon à laisser voir l'ossature

métallique.

Dans le vestibule de l'École des Beaux-

Arts, quai Malaquais, Duban n'hésitait pas à

montrer la construction du plancher, laissant

apparentes les poutres et les solives dont les

ailes soutiennent des remplissages en terre

cuite, revenant ainsi aux saines traditions des

planchers en bois dont le décor résulte natu-

rellement des saillies différentes attribuées aux

poutres, aux solives et aux entrevous, et de

leurs combinaisons multiples.

Plus tard, lors de la construction des nou-

veaux marchés de Paris, Auguste Magne faisait

un premier essai d'ajourage des tôles combinées

avec les cornières, cherchant dans l'opposition

des pleins aux vides les éléments d'une déco-

ration très libre et appropriée au métal.

L'un des principaux obstacles aux progrès

de la construction métallique était, et est encore

l'insuffisance des études scientifiques dans l'en-

seignement de l'architecture. Sans doute le cal-

cul ne crée pas les formes, mais il les vérifie, et

pour la construction métallique les dimensions

des pièces aussi bien que les profils ne peuvent

être déterminés arbitrairement, puisqu'il s'agit

de connaître exactement les efforts et d'en dé-

duire les formes de résistance à trouver.

D'autre part, tout problème admet des so-

lutions diverses, dont quelques-unes peuvent

satisfaire aux conditions matérielles de stabilité

sans que la solution artistique, celle qui rend

sensible par la forme la résistance de la pièce,

qui satisfait à la raison par l'emploi judicieux

de toutes les qualités du métal, ait été trouvée.

Ainsi, depuis longtemps et pour satisfaire

aux lois théoriques de la résistance, on a substi-

tué aux poutres pleines des poutres en treillis

formées de barres inclinées, soit de fer plat,

soit de fer en U, rivées sur des cornières dont

l'assemblage avec des semelles et chapeaux en

fer plat constitue les ailes de la poutre, l'âme

étant largement évidée. Admettons qu'une

poutre ainsi composée soit destinée à soutenir

le tablier d'un pont: on sait que la résistance à

la flexion d'une pièce portée sur deux appuis,

et qu'on peut supposer uniformément chargée,

atteint son maximum au milieu de la pièce.

Sans doute, on peut réaliser pratiquement

cette résistance en augmentant progressive-

ment la section des ailes par des plaques rivées,

mais la résistance ne sera pas tandis

que si le profil varie dans chaque section, il en

résultera pour la pièce une forme dite d'« égale

résistance )), rendant compte des efforts dans

toute la longueur de la pièce et ayant les plus

grandes chances d'offrir la solution artistique

cherchée.

N'est-ce pas encore la forme d'égale résis-

128