FEVRIER 1901

Froment-Meurice et les remarquables travaux

de Feuchère, sous Napoléon III et sous notre

régime républicain, mais tout cela, si bien œuvré

que cela fut, n'avait cherché les principes de sa

rénovation que dans les autres arts de la sculp-

ture et de l'architecture extérieures, sans se

préoccuper de la destination essentielle, qui est

décorative. Et le décor ne peut atteindre à sa

complète manifestation que par l'harmonie des

pièces qui y concourent. Nos orfèvres sentaient

bien que leur effort n'avait ni la portée ni

l'étendue qu'ils en attendaient, aussi la plupart

lassés retournèrent-ils à la simple imitation des

ornements consacrés par la Renaissance et le

XVIIF siècle.

L'orfèvrerie est avant tout, dans nos sociétés

civiles, un luxe d'intimité. Elle est à la belle

ordonnance du logis ce que les bijoux sont

à la parure des femmes: le discernement, le

choix, le rapport des vêtements avec les joyaux

indiquent brillamment la loi harmonieuse qui

les a groupés, comme elle est un signe évident

de richesse. L'orfèvrerie est donc devenue per-

sonnelle, car elle ne participe plus, en France

du moins, à l'exaltation du culte dans les basi

liques ni à rehausser l'éclat chétif des résidences

ministérielles.

Pour l'orfèvrerie religieuse, elle n'existe

plus que de nom. La partie de métal qu'elle em-

ploie pour l'ornementation des autels et des

chapelles est dévolue presque entièrement à

l'industrie du bronze, qui y a apporté ses pro-

cédés modernes. C'est un spectacle lamentable

que cette profusion de monuments, de taber-

nacles, de ciboires, de flambeaux calqués métho-

diquement les uns sur les autres, d'après les

inspirations de Didron, de Viollet-Leduc et de

leurs successeurs diocésains. Encore quand le

bronze n'est pas remplacé par de la modeste

fonte de fer ou encore par du plâtre surmoulé

et patiné! Cette formule paraît destinée à rem-

placer les autres modes expressifs.

Quant aux Palais Nationaux, il n'apparaît

pas que la préoccupation ait été plus longue ni

les recherches plus fructueuses. On chercherait

en vain l'équivalent des splendeurs décoratives

en argent repoussé, martelé et ciselé que

le roi Louis XIV avait entassées à Versailles

pour l'illustration de ses immenses galeries:

sièges, vases, consoles, colonnes, meubles et

cabinets précieux, merveilles que les désastres

de 1700 à 1709 firent mener à la fonte. Hélas!

comme rappel de ces somptuosités royales,

nous avons aperçu quelques surtouts de table

dont l'emploi s'indiquait aussi bien pour quelque

hôtel méditerranéen avide de notoriété que pour

le service de nos passagères Excellences.

, La disparition du principal mobile de créa-

tion des grandes pièces d'orfèvrerie qui firent le

triomphe des corporations d'autrefois a forcé-

ment concentré l'effort de leurs successeurs sur

l'orfèvrerie dite de table, comprenant aussi bien

les pièces usagères que les fantaisies d'ornement

et les pièces d'étagère. Dans ce rayonnement,

l'éclat est donc forcément limité par l'espace

restreint qu'enserre la salle à manger avec ses

dressoirs et son office, en y comprenant une

légère emprise sur le salon et une inclinaison

vers le boudoir. Si minime que paraisse cette

place réservée à un art qui a rempli de ses pro-

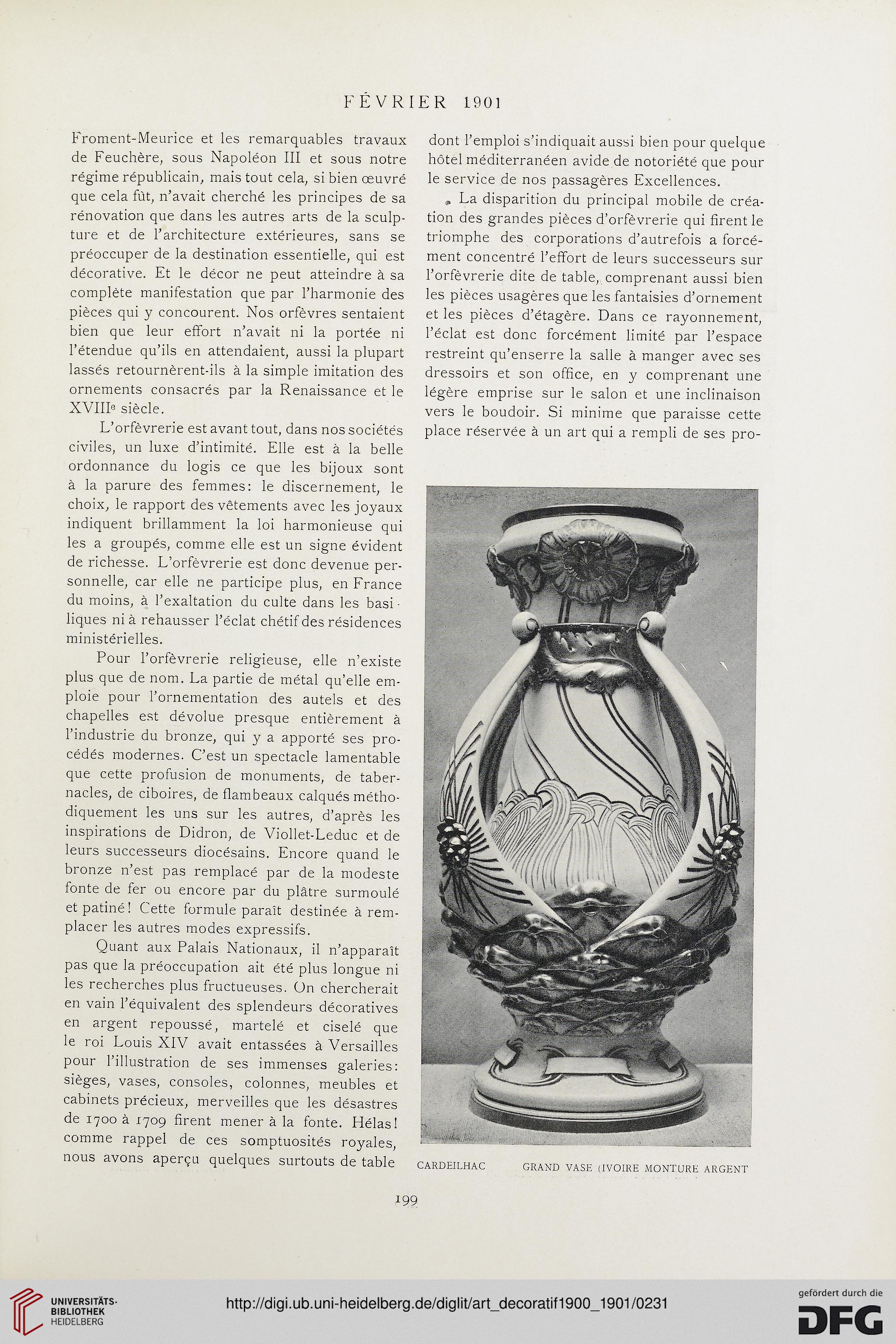

CARDEILHAC GRAND VASE (IVOIRE MONTURE ARGENT

199

Froment-Meurice et les remarquables travaux

de Feuchère, sous Napoléon III et sous notre

régime républicain, mais tout cela, si bien œuvré

que cela fut, n'avait cherché les principes de sa

rénovation que dans les autres arts de la sculp-

ture et de l'architecture extérieures, sans se

préoccuper de la destination essentielle, qui est

décorative. Et le décor ne peut atteindre à sa

complète manifestation que par l'harmonie des

pièces qui y concourent. Nos orfèvres sentaient

bien que leur effort n'avait ni la portée ni

l'étendue qu'ils en attendaient, aussi la plupart

lassés retournèrent-ils à la simple imitation des

ornements consacrés par la Renaissance et le

XVIIF siècle.

L'orfèvrerie est avant tout, dans nos sociétés

civiles, un luxe d'intimité. Elle est à la belle

ordonnance du logis ce que les bijoux sont

à la parure des femmes: le discernement, le

choix, le rapport des vêtements avec les joyaux

indiquent brillamment la loi harmonieuse qui

les a groupés, comme elle est un signe évident

de richesse. L'orfèvrerie est donc devenue per-

sonnelle, car elle ne participe plus, en France

du moins, à l'exaltation du culte dans les basi

liques ni à rehausser l'éclat chétif des résidences

ministérielles.

Pour l'orfèvrerie religieuse, elle n'existe

plus que de nom. La partie de métal qu'elle em-

ploie pour l'ornementation des autels et des

chapelles est dévolue presque entièrement à

l'industrie du bronze, qui y a apporté ses pro-

cédés modernes. C'est un spectacle lamentable

que cette profusion de monuments, de taber-

nacles, de ciboires, de flambeaux calqués métho-

diquement les uns sur les autres, d'après les

inspirations de Didron, de Viollet-Leduc et de

leurs successeurs diocésains. Encore quand le

bronze n'est pas remplacé par de la modeste

fonte de fer ou encore par du plâtre surmoulé

et patiné! Cette formule paraît destinée à rem-

placer les autres modes expressifs.

Quant aux Palais Nationaux, il n'apparaît

pas que la préoccupation ait été plus longue ni

les recherches plus fructueuses. On chercherait

en vain l'équivalent des splendeurs décoratives

en argent repoussé, martelé et ciselé que

le roi Louis XIV avait entassées à Versailles

pour l'illustration de ses immenses galeries:

sièges, vases, consoles, colonnes, meubles et

cabinets précieux, merveilles que les désastres

de 1700 à 1709 firent mener à la fonte. Hélas!

comme rappel de ces somptuosités royales,

nous avons aperçu quelques surtouts de table

dont l'emploi s'indiquait aussi bien pour quelque

hôtel méditerranéen avide de notoriété que pour

le service de nos passagères Excellences.

, La disparition du principal mobile de créa-

tion des grandes pièces d'orfèvrerie qui firent le

triomphe des corporations d'autrefois a forcé-

ment concentré l'effort de leurs successeurs sur

l'orfèvrerie dite de table, comprenant aussi bien

les pièces usagères que les fantaisies d'ornement

et les pièces d'étagère. Dans ce rayonnement,

l'éclat est donc forcément limité par l'espace

restreint qu'enserre la salle à manger avec ses

dressoirs et son office, en y comprenant une

légère emprise sur le salon et une inclinaison

vers le boudoir. Si minime que paraisse cette

place réservée à un art qui a rempli de ses pro-

CARDEILHAC GRAND VASE (IVOIRE MONTURE ARGENT

199