V 218

BULLETIN DE L’ART POUR TOUS

2° Quirinus fait jeter le corps de sa fille et ceux d’une foule de chré-

tiens dans le puits des Saints-Forts;

3° Deux anges portent sur une nappe l’âme nue de sainte Modeste.

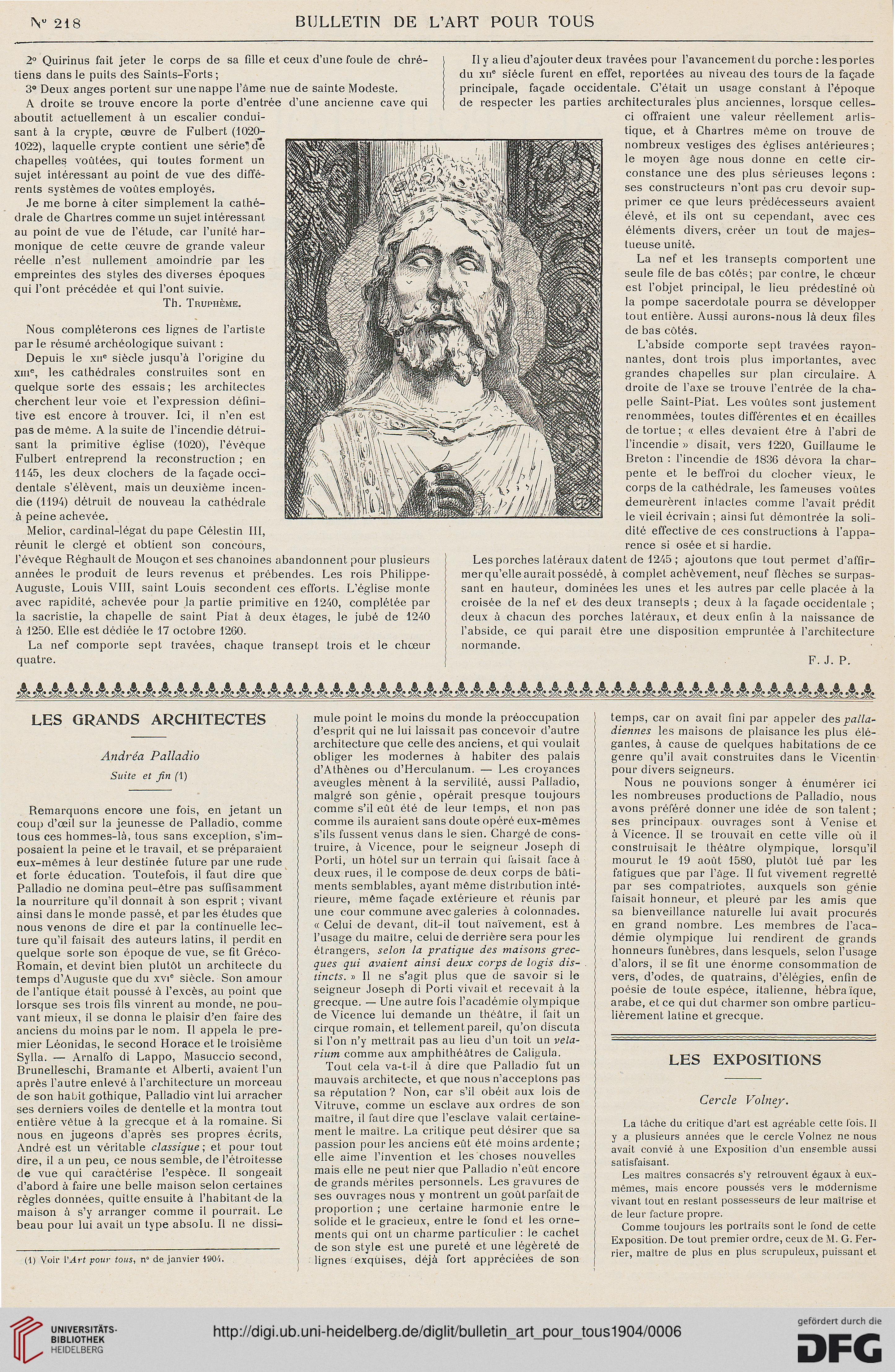

A droite se trouve encore la porte d’entrée d’une ancienne cave qui

aboutit actuellement à un escalier condui-

sant à la crypte, œuvre de Fulbert (1020-

1022), laquelle crypte contient une série’1.de

chapelles voûtées, qui toutes forment un

sujet intéressant au point de vue des diffé-

rents systèmes de voûtes employés.

Je me borne à citer simplement la cathé-

drale de Chartres comme un sujet intéressant

au point de vue de l’étude, car l’unité har-

monique de cette œuvre de grande valeur

réelle n’est nullement amoindrie par les

empreintes des styles des diverses époques

qui l’ont précédée et qui l’ont suivie.

Th. Trupiième.

Nous compléterons ces lignes de l’artiste

par le résumé archéologique suivant :

Depuis le xue siècle jusqu’à l’origine du

xine, les cathédrales construites sont en

quelque sorte des essais; les architectes

cherchent leur voie et l’expression défini-

tive est encore à trouver. Ici, il n’en est

pas de même. A la suite de l’incendie détrui-

sant la primitive église (1020), l’évêque

Fulbert entreprend la reconstruction ; en

1145, les deux clochers de la façade occi-

dentale s’élèvent, mais un deuxième incen-

die (1194) détruit de nouveau la cathédrale

à peine achevée.

Melior, cardinal-légat du pape Gélestin III,

réunit le clergé et obtient son concours,

l’évêque Réghaullde Mouçon et ses chanoines abandonnent pour plusieurs

années le produit de leurs revenus et prébendes. Les rois Philippe-

Auguste, Louis VIII, saint Louis secondent ces efforts. L’église monte

avec rapidité, achevée pour la partie primitive en 1240, complétée par

la sacristie, la chapelle de saint Pial à deux étages, le jubé de 1240

à 1250. Elle est dédiée le 17 octobre 1260.

La nef comporte sept travées, chaque transept trois et le chœur

quatre.

Il y a lieu d’ajouter deux travées pour l’avancement du porche : les portes

du xue siècle furent en effet, reportées au niveau des tours de la façade

principale, façade occidentale. C’était un usage constant à l’époque

de respecter les parties architecturales plus anciennes, lorsque celles-

ci offraient une valeur réellement artis-

tique, et à Chartres même on trouve de

nombreux vestiges des églises antérieures ;

le moyen âge nous donne en cette cir-

constance une des plus sérieuses leçons :

ses constructeurs n’ont pas cru devoir sup-

primer ce que leurs prédécesseurs avaient

élevé, et ils ont su cependant, avec ces

éléments divers, créer un tout de majes-

tueuse unité.

La nef et les transepts comportent une

seule file de bas côtés; par contre, le chœur

est l’objet principal, le lieu prédestiné où

la pompe sacerdotale pourra se développer

tout entière. Aussi aurons-nous là deux files

de bas côtés.

L’abside comporte sept travées rayon-

nantes, dont trois plus importantes, avec

grandes chapelles sur plan circulaire. A

droite de l’axe se trouve l’entrée de la cha-

pelle Saint-Piat. Les voûtes sont justement

renommées, toutes différentes et en écailles

de tortue ; « elles devaient être à l’abri de

l’incendie » disait, vers 1220, Guillaume le

Breton : l’incendie de 1836 dévora la char-

pente et le beffroi du clocher vieux, le

corps de la cathédrale, les fameuses voûtes

demeurèrent intactes comme l’avait prédit

le vieil écrivain ; ainsi fut démontrée la soli-

dité effective de ces constructions à l’appa-

rence si osée et si hardie.

Les porches latéraux datent de 1245 ; ajoutons que tout permet d’affir-

merqu’elle aurait possédé, à complet achèvement, neuf flèches se surpas-

sant en hauteur, dominées les unes et les autres par celle placée à la

croisée de la nef et des deux transepts ; deux à la façade occidentale ;

deux à chacun des porches latéraux, et deux enfin à la naissance de

l’abside, ce qui paraît être une disposition empruntée à l’architecture

normande.

F. J. P.

LES GRANDS ARCHITECTES

Andréa Palladio

Suite et fin (1)

Remarquons encore une fois, en jetant un

coup d’œil sur la jeunesse de Palladio, comme

tous ces hommes-là, tous sans exception, s’im-

posaient la peine et le travail, et se préparaient

eux-mêmes à leur destinée future par une rude

et forte éducation. Toutefois, il faut dire que

Palladio ne domina peut-être pas suffisamment

la nourriture qu’il donnait à son esprit ; vivant

ainsi dans le monde passé, et parles études que

nous venons de dire et par la continuelle lec-

ture qu’il faisait des auteurs latins, il perdit en

quelque sorte son époque de vue, se fit Gréco-

Romain, et devint bien plutôt un architecte du

temps d’Auguste que du xvp siècle. Son amour

de l’antique était poussé à l’excès, au point que

lorsque ses trois fils vinrent au monde, ne pou-

vant mieux, il se donna le plaisir d’en faire des

anciens du moins par le nom. Il appela le pre-

mier Léonidas, le second Horace et le troisième

Sylla. — Arnalfo di Lappo, Masuccio second,

Brunelleschi, Bramante et Alberti, avaient l’un

après l’autre enlevé à l’architecture un morceau

de son habit gothique, Palladio vint lui arracher

ses derniers voiles de dentelle et la montra tout

entière vêtue à la grecque et à la romaine. Si

nous en jugeons d’après ses propres écrits,

André est un véritable classique ; et pour tout

dire, il a un peu, ce nous semble, de l’étroitesse

de vue qui caractérise l’espèce. II songeait

d’abord à faire une belle maison selon certaines

règles données, quitte ensuite à l’habitant de la

maison à s’y arranger comme il pourrait. Le

beau pour lui avait un type absolu. Il ne dissi-

(1) Voir l’Art pour tous, n° de janvier 1904.

mule point le moins du monde la préoccupation

d’esprit qui ne lui laissait pas concevoir d’autre

architecture que celle des anciens, et qui voulait

obliger les modernes à habiter des palais

d’Athènes ou d’Herculanum. — Les croyances

aveugles mènent à la servilité, aussi Palladio,

malgré son génie, opérait presque toujours

comme s’il eût été de leur temps, et non pas

comme ils auraient sans doute opéré eux-mêmes

s’ils fussent venus dans le sien. Chargé de cons-

truire, à Vicence, pour le seigneur Joseph di

Porti, un hôtel sur un terrain qui l'aisait face à

deux rues, il le compose de deux corps de bâti-

ments semblables, ayant même distribution inté-

rieure, même façade extérieure et réunis par

une cour commune avec galeries à colonnades.

« Celui de devant, dit-il tout naïvement, est à

l’usage du maître, celui de derrière sera pour les

étrangers, selon la pratique des maisons grec-

ques qui avaient ainsi deux corps de logis dis-

tincts. » Il ne s’agit plus que de savoir si le

seigneur Joseph di Porti vivait et recevait à la

grecque. — Une autre fois l’académie olympique

de Vicence lui demande un théâtre, il fait un

cirque romain, et tellement pareil, qu’on discuta

si l’on n’y mettrait pas au lieu d’un toit un vela-

rium comme aux amphithéâtres de Galigula.

Toul cela va-t-il à dire que Palladio fut un

mauvais architecte, et que nous n’acceptons pas

sa réputation? Non, car s’il obéit aux lois de

Vitruve, comme un esclave aux ordres de son

maître, il faut dire que l’esclave valait certaine-

ment le maître. La critique peut désirer que sa

passion pour les anciens eût été moins ardente ;

elle aime l’invention et les choses nouvelles

mais elle ne peut nier que Palladio n’eût encore

de grands mérites personnels. Les gravures de

ses ouvrages nous y montrent un goût parfait de

proportion ; une certaine harmonie entre le

solide et le gracieux, entre le fond et les orne-

ments qui ont un charme particulier : le cachet

de son style est une pureté et une légèreté de

lignes exquises, déjà fort appréciées de son

temps, car on avait fini par appeler des palla-

diennes les maisons de plaisance les plus élé-

gantes, à cause de quelques habitations de ce

genre qu’il avait construites dans le Vicentin

pour divers seigneurs.

Nous ne pouvions songer à énumérer ici

les nombreuses productions de Palladio, nous

avons préféré donner une idée de son talent ;

ses principaux ouvrages sont à Venise et

à Vicence. Il se trouvait en cette ville où il

construisait le théâtre olympique, lorsqu’il

mourut le 19 août 1580, plutôt tué par les

fatigues que par l’âge. Il fut vivement regretté

par ses compatriotes, auxquels son génie

faisait honneur, et pleuré par les amis que

sa bienveillance naturelle lui avait procurés

en grand nombre. Les membres de l’aca-

démie olympique lui rendirent de grands

honneurs funèbres, dans lesquels, selon l’usage

d’alors, il se fit une énorme consommation de

vers, d’odes, de quatrains, d’élégies, enfin de

poésie de toute espèce, italienne, hébraïque,

arabe, et ce qui dut charmer son ombre particu-

lièrement latine et grecque.

LES EXPOSITIONS

Cercle Volney.

La tâche du critique d’art est agréable cette fois. 11

y a plusieurs années que le cercle Volnez ne nous

avait convié à une Exposition d’un ensemble aussi

satisfaisant.

Les maîtres consacrés s’y retrouvent égaux à eux-

mêmes, mais encore poussés vers le modernisme

vivant tout en restant possesseurs de leur maîtrise et

de leur facture propre.

Comme toujours les portraits sont le fond de cette

Exposition. De tout premier ordre, ceux de M. G. Fer-

rier, maître de plus en plus scrupuleux, puissant et

BULLETIN DE L’ART POUR TOUS

2° Quirinus fait jeter le corps de sa fille et ceux d’une foule de chré-

tiens dans le puits des Saints-Forts;

3° Deux anges portent sur une nappe l’âme nue de sainte Modeste.

A droite se trouve encore la porte d’entrée d’une ancienne cave qui

aboutit actuellement à un escalier condui-

sant à la crypte, œuvre de Fulbert (1020-

1022), laquelle crypte contient une série’1.de

chapelles voûtées, qui toutes forment un

sujet intéressant au point de vue des diffé-

rents systèmes de voûtes employés.

Je me borne à citer simplement la cathé-

drale de Chartres comme un sujet intéressant

au point de vue de l’étude, car l’unité har-

monique de cette œuvre de grande valeur

réelle n’est nullement amoindrie par les

empreintes des styles des diverses époques

qui l’ont précédée et qui l’ont suivie.

Th. Trupiième.

Nous compléterons ces lignes de l’artiste

par le résumé archéologique suivant :

Depuis le xue siècle jusqu’à l’origine du

xine, les cathédrales construites sont en

quelque sorte des essais; les architectes

cherchent leur voie et l’expression défini-

tive est encore à trouver. Ici, il n’en est

pas de même. A la suite de l’incendie détrui-

sant la primitive église (1020), l’évêque

Fulbert entreprend la reconstruction ; en

1145, les deux clochers de la façade occi-

dentale s’élèvent, mais un deuxième incen-

die (1194) détruit de nouveau la cathédrale

à peine achevée.

Melior, cardinal-légat du pape Gélestin III,

réunit le clergé et obtient son concours,

l’évêque Réghaullde Mouçon et ses chanoines abandonnent pour plusieurs

années le produit de leurs revenus et prébendes. Les rois Philippe-

Auguste, Louis VIII, saint Louis secondent ces efforts. L’église monte

avec rapidité, achevée pour la partie primitive en 1240, complétée par

la sacristie, la chapelle de saint Pial à deux étages, le jubé de 1240

à 1250. Elle est dédiée le 17 octobre 1260.

La nef comporte sept travées, chaque transept trois et le chœur

quatre.

Il y a lieu d’ajouter deux travées pour l’avancement du porche : les portes

du xue siècle furent en effet, reportées au niveau des tours de la façade

principale, façade occidentale. C’était un usage constant à l’époque

de respecter les parties architecturales plus anciennes, lorsque celles-

ci offraient une valeur réellement artis-

tique, et à Chartres même on trouve de

nombreux vestiges des églises antérieures ;

le moyen âge nous donne en cette cir-

constance une des plus sérieuses leçons :

ses constructeurs n’ont pas cru devoir sup-

primer ce que leurs prédécesseurs avaient

élevé, et ils ont su cependant, avec ces

éléments divers, créer un tout de majes-

tueuse unité.

La nef et les transepts comportent une

seule file de bas côtés; par contre, le chœur

est l’objet principal, le lieu prédestiné où

la pompe sacerdotale pourra se développer

tout entière. Aussi aurons-nous là deux files

de bas côtés.

L’abside comporte sept travées rayon-

nantes, dont trois plus importantes, avec

grandes chapelles sur plan circulaire. A

droite de l’axe se trouve l’entrée de la cha-

pelle Saint-Piat. Les voûtes sont justement

renommées, toutes différentes et en écailles

de tortue ; « elles devaient être à l’abri de

l’incendie » disait, vers 1220, Guillaume le

Breton : l’incendie de 1836 dévora la char-

pente et le beffroi du clocher vieux, le

corps de la cathédrale, les fameuses voûtes

demeurèrent intactes comme l’avait prédit

le vieil écrivain ; ainsi fut démontrée la soli-

dité effective de ces constructions à l’appa-

rence si osée et si hardie.

Les porches latéraux datent de 1245 ; ajoutons que tout permet d’affir-

merqu’elle aurait possédé, à complet achèvement, neuf flèches se surpas-

sant en hauteur, dominées les unes et les autres par celle placée à la

croisée de la nef et des deux transepts ; deux à la façade occidentale ;

deux à chacun des porches latéraux, et deux enfin à la naissance de

l’abside, ce qui paraît être une disposition empruntée à l’architecture

normande.

F. J. P.

LES GRANDS ARCHITECTES

Andréa Palladio

Suite et fin (1)

Remarquons encore une fois, en jetant un

coup d’œil sur la jeunesse de Palladio, comme

tous ces hommes-là, tous sans exception, s’im-

posaient la peine et le travail, et se préparaient

eux-mêmes à leur destinée future par une rude

et forte éducation. Toutefois, il faut dire que

Palladio ne domina peut-être pas suffisamment

la nourriture qu’il donnait à son esprit ; vivant

ainsi dans le monde passé, et parles études que

nous venons de dire et par la continuelle lec-

ture qu’il faisait des auteurs latins, il perdit en

quelque sorte son époque de vue, se fit Gréco-

Romain, et devint bien plutôt un architecte du

temps d’Auguste que du xvp siècle. Son amour

de l’antique était poussé à l’excès, au point que

lorsque ses trois fils vinrent au monde, ne pou-

vant mieux, il se donna le plaisir d’en faire des

anciens du moins par le nom. Il appela le pre-

mier Léonidas, le second Horace et le troisième

Sylla. — Arnalfo di Lappo, Masuccio second,

Brunelleschi, Bramante et Alberti, avaient l’un

après l’autre enlevé à l’architecture un morceau

de son habit gothique, Palladio vint lui arracher

ses derniers voiles de dentelle et la montra tout

entière vêtue à la grecque et à la romaine. Si

nous en jugeons d’après ses propres écrits,

André est un véritable classique ; et pour tout

dire, il a un peu, ce nous semble, de l’étroitesse

de vue qui caractérise l’espèce. II songeait

d’abord à faire une belle maison selon certaines

règles données, quitte ensuite à l’habitant de la

maison à s’y arranger comme il pourrait. Le

beau pour lui avait un type absolu. Il ne dissi-

(1) Voir l’Art pour tous, n° de janvier 1904.

mule point le moins du monde la préoccupation

d’esprit qui ne lui laissait pas concevoir d’autre

architecture que celle des anciens, et qui voulait

obliger les modernes à habiter des palais

d’Athènes ou d’Herculanum. — Les croyances

aveugles mènent à la servilité, aussi Palladio,

malgré son génie, opérait presque toujours

comme s’il eût été de leur temps, et non pas

comme ils auraient sans doute opéré eux-mêmes

s’ils fussent venus dans le sien. Chargé de cons-

truire, à Vicence, pour le seigneur Joseph di

Porti, un hôtel sur un terrain qui l'aisait face à

deux rues, il le compose de deux corps de bâti-

ments semblables, ayant même distribution inté-

rieure, même façade extérieure et réunis par

une cour commune avec galeries à colonnades.

« Celui de devant, dit-il tout naïvement, est à

l’usage du maître, celui de derrière sera pour les

étrangers, selon la pratique des maisons grec-

ques qui avaient ainsi deux corps de logis dis-

tincts. » Il ne s’agit plus que de savoir si le

seigneur Joseph di Porti vivait et recevait à la

grecque. — Une autre fois l’académie olympique

de Vicence lui demande un théâtre, il fait un

cirque romain, et tellement pareil, qu’on discuta

si l’on n’y mettrait pas au lieu d’un toit un vela-

rium comme aux amphithéâtres de Galigula.

Toul cela va-t-il à dire que Palladio fut un

mauvais architecte, et que nous n’acceptons pas

sa réputation? Non, car s’il obéit aux lois de

Vitruve, comme un esclave aux ordres de son

maître, il faut dire que l’esclave valait certaine-

ment le maître. La critique peut désirer que sa

passion pour les anciens eût été moins ardente ;

elle aime l’invention et les choses nouvelles

mais elle ne peut nier que Palladio n’eût encore

de grands mérites personnels. Les gravures de

ses ouvrages nous y montrent un goût parfait de

proportion ; une certaine harmonie entre le

solide et le gracieux, entre le fond et les orne-

ments qui ont un charme particulier : le cachet

de son style est une pureté et une légèreté de

lignes exquises, déjà fort appréciées de son

temps, car on avait fini par appeler des palla-

diennes les maisons de plaisance les plus élé-

gantes, à cause de quelques habitations de ce

genre qu’il avait construites dans le Vicentin

pour divers seigneurs.

Nous ne pouvions songer à énumérer ici

les nombreuses productions de Palladio, nous

avons préféré donner une idée de son talent ;

ses principaux ouvrages sont à Venise et

à Vicence. Il se trouvait en cette ville où il

construisait le théâtre olympique, lorsqu’il

mourut le 19 août 1580, plutôt tué par les

fatigues que par l’âge. Il fut vivement regretté

par ses compatriotes, auxquels son génie

faisait honneur, et pleuré par les amis que

sa bienveillance naturelle lui avait procurés

en grand nombre. Les membres de l’aca-

démie olympique lui rendirent de grands

honneurs funèbres, dans lesquels, selon l’usage

d’alors, il se fit une énorme consommation de

vers, d’odes, de quatrains, d’élégies, enfin de

poésie de toute espèce, italienne, hébraïque,

arabe, et ce qui dut charmer son ombre particu-

lièrement latine et grecque.

LES EXPOSITIONS

Cercle Volney.

La tâche du critique d’art est agréable cette fois. 11

y a plusieurs années que le cercle Volnez ne nous

avait convié à une Exposition d’un ensemble aussi

satisfaisant.

Les maîtres consacrés s’y retrouvent égaux à eux-

mêmes, mais encore poussés vers le modernisme

vivant tout en restant possesseurs de leur maîtrise et

de leur facture propre.

Comme toujours les portraits sont le fond de cette

Exposition. De tout premier ordre, ceux de M. G. Fer-

rier, maître de plus en plus scrupuleux, puissant et