IV 220

BULLETIN DE L’ART POUR TOUS

il n’en est pas de même, on ne l’ignore pas, de )

ceux permettant de remonter aux causes aux-

quelles se rattache son origine ou ayant contri-

bue à son développement, et de celles aussi, cL j

surtout, de la destination à laquelle ces terres

cuites venaient répondre. Ce sont là autant de

points, et non des moindres, restés obscurs, et

dont l’obscurité a donné lieu à des dissertations

et des controverses où la science le dispute à la |

logique, et vice versa. Tournoi qui, bien cpie

chacun y conserve le choix des armes, reste des j

plus louables puisque, s’il doit avoir une issue,

celle-ci ne saurait être autre que la manifesta-

tion de la vérité.

Quant au programme le plus rationnel à suivre j

pour lenterde dégager celle vérité des ténèbres

épaisses qui l’environnent, voici, suivant nous,

en quoi il doit consister : rechercher dans l’an-

tiquité les productions similaires des autres

peuples, antérieurement à l’époque où se placent

celles qui nous occupent; étudier les causes

auxquelles on les doit, les besoins auxquels

elles répondent et le but vers lequel elles

tendent, causes, besoins et but qui nous sont j

aujourd’hui connus.

Ces divers éléments d’appréciation réunis, en

établir la comparaison avec l’art tanagréen, en

s’appliquant à rechercher si, en vertu de cet

. esprit d’imitation ayant sévi sur tous les peuples

qui, en relations plus ou moins directes les uns

avec les autres, pratiquèrent la sculpture, et

avant que cet art ne devînt chez chacun d’eux

un art autochtone, ces figurines de Tanagra

répondaient, ou pouvaient simplement répondre

aux mêmes aspirations ou aux mêmes tradi-

tions, aux mêmes besoins, et si elles tendaient

vers le même but. i

Et enfin, en présence, ainsi qu’on s’en rendra

compte, de la négative cpti paraît nettement se ;

dégager d’une telle comparaison, examiner si,

dans les conditions toutes spéciales d’existence !

du peuple tanagréen, peuple épris de luxe eide

plaisir, une telle manifestation ne répondait pas

plutôt à un besoin inhérent à scs mœurs, ses

goûts, ses aspirations et son genre de vie et,

pour cela môme, restée localisée.

Or, d’une élude conforme à un tel programme,

il ressort tout d’abord que tous les peuples de

l’antiquité : Égyptiens, Assyriens, Chaldéens,

Phéniciens et autres, qui précédèrent les Grecs

dans la civilisation et la pratique de la sculpture,

eurent la coutume d’exécuter des figures d’argile ;

cuite, en vue de leur dépôt dans les tombeaux ; !

que cette coutume élait, ou d’essence essentiel-

lement hiératique, c’est-à-dire imposée par la i

religion ou quelque rite funèbre, ou inspirée

par la superstition, et que, pour cela même,

dans un cas comme dans l’autre, la figurine

symbolisait toujours un dieu ou une divinité,

sous la protection desquels le défunt était placé;

divinité dont elle reproduisait invariablement

l'altitude consacrée, en même temps que, chez

les Égyptiens, son rôle se doublait de la person-

nalité même du défunt, sous forme de double ou j

répondant (oushabsiou), destiné à lui former une

compagnie et une escorte dévouée dans la soli- j

tude du tombeau, mais sans jamais cesser de j

rester soumise aux conventions déterminées

pour la représentation de chaque type consacré.

Ce qui précède étant établi, et sans que nous j

entrions dans d’autres considérations qui, j

cependant, ont leur valeur, mais dont le déve-

loppement nous obligerait à nous étendre trop

longuement, nous posons nous-mêmes la ques-

tion : Est-il admissible, ou même simplement \

supposable que les terres cuites de Tanagra,

dans leur expression si saisissante de la nature,

d’où l’immuable convention, qui n’a cessé d’être

imposée aux productions similaires des autres

peuples, est ici rigoureusement bannie; dans

leurs représentations si sincères d’actes de la

vie familiale el commune ; dans la délicatesse et

l’élégance de leurs formes; dans la grâce alerte

et pimpante de leur allure, et, enfin, dans la

multiplicité de poses et d’altitudes familières

qui nous les montrent, peut-on admettre, ou

simplement supposer, avons-nous dit, que ce

puissent être là des statuettes, ou funéraires,

ou symboliques, inspirées par la tradition, et

l’exécution soumise aux conventions arbitraires

d’un hiératisme toujours intransigeant?

La question ainsi posée, ce serait, pensons-

nous, vouloir, de gaieté de cœur, torturer la

science, la logique et la vérité que d’essayerd’assi-

rnilcr ccs statuettes à la destina lion de leurs aînées.

Dès lors, et celle élimination faite, il faut

chercher ailleurs l’explication des causes aux-

quelles il convient de les attribuer. Et c’est ainsi

que la question en se simplifiant devient parti-

culièrement intéressante à élucider.

Tout d’abord, il convient de se pénétrer (pie

Tanagra, par son importance stratégique entre

Thcbes et Athènes, devint, sous le règne

d’Alexandre, en même temps qu’une importante

place militaire, la cité la plus populeuse et la

plus florissante de la Béotie, entourée qu’elle

élait de vignobles réputés; importance qu’elle

conserva jusque sous l’empire romain. Ville

agréable et d’aspect chatoyant; un contempo-

rain, Dicearquc, nous apprend, en effet,entre au-

tres choses, que l’extérieur des maisons y était

décoré de peintures à l’encaustique. De plus, les

femmes, comme toutes les Béotiennes, y étaient

belles, le vin délicieux el les coqs de combat ré-

putés. Aussi les étrangers y séjournaient-ils en

nombre.Tout contribuait donc à en faire une ville

de plaisirs, dont la femme et les combats de coqs

ne constituaient pas les moindres attraits. Or,

si, ainsi qu’on doit le faire, on procède du prin-

cipe à la conséquence : les plaisirs entraînaient

inévitablement avec eux le luxe et son cortège de

frivolités, et c’est au nombre de ces dernières

qu’il convient tout d’abord de classer les terres

cuites qui nous occupent.

Reste maintenant la question de savoir ce

qu’elles représentaient.

Sur ce point, il nous paraît qu’on a beaucoup

disserté sur les à-côtés et comme si on avait eu

crainte de toucher du doigt l’embryon suscep-

tible de faire s’écrouler les légendes scientifi-

ques, trop scientifiques même, qu’on y a édifiées,

en ce que ce sont là, on ne peut le méconnaître,

autant d’interprétations d’une vie vécue el non

plus du domaine de la légende à laquelle la

science, jalouse de ses droits dont elle ne veut

rien abandonner, croit devoir les rattacher.

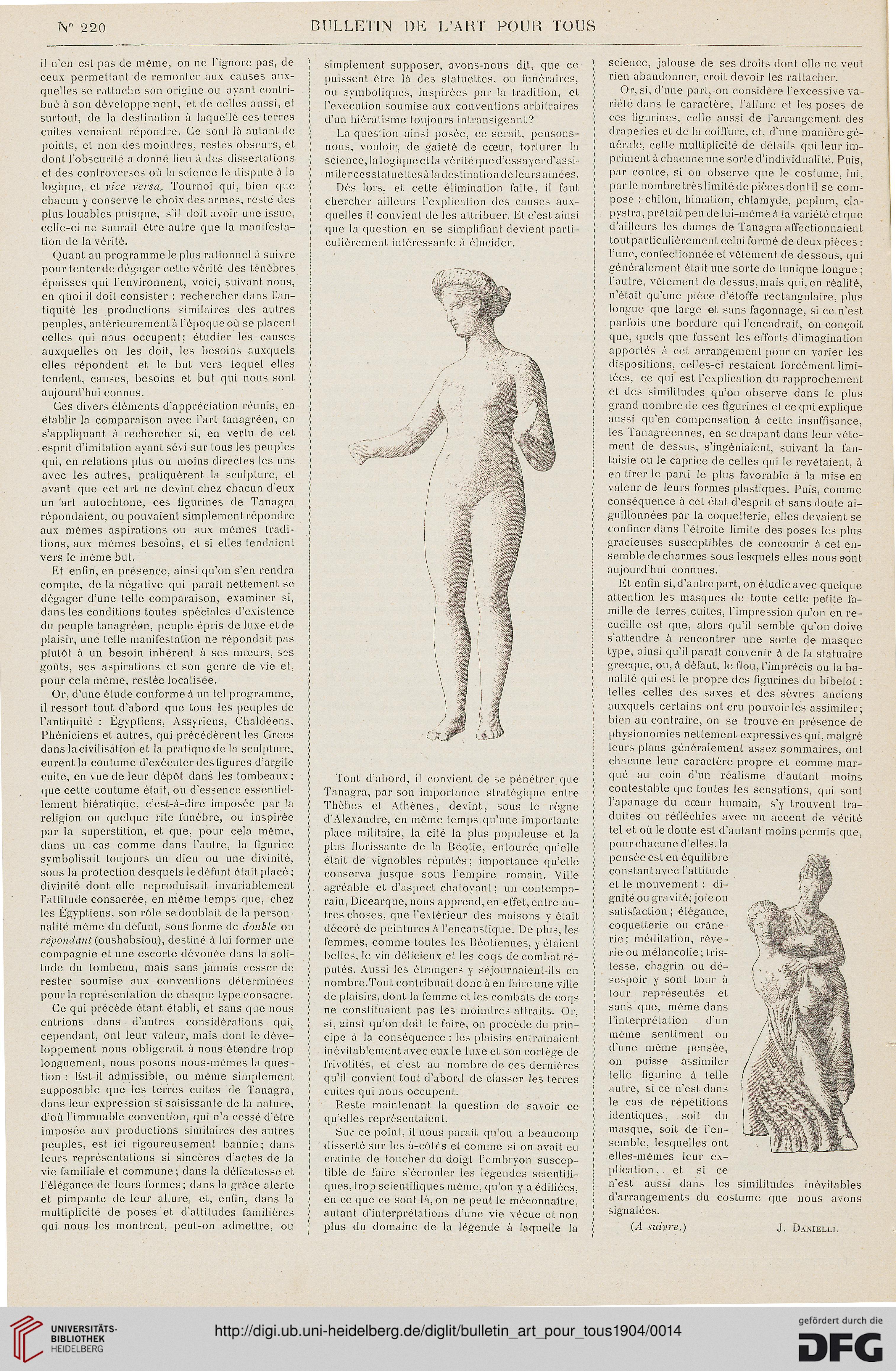

Or, si, d'une pari, on considère l’excessive va-

riété dans le caractère, l’allure et les poses de

ccs figurines, celle aussi de l’arrangement des

draperies et de la coiffure, et, d’une manière gé-

nérale, cette multiplicité de détails qui leur im-

priment à chacune une sorte d’individualité. Puis,

par contre, si on observe que le costume, lui,

parle nombre très limité de pièces dont il se com-

pose : chilon, himation, chlamyde, péplum, cla-

pyslra, prêtait peu de lui-même à la variété et que

d’ailleurs les dames de Tanagra affectionnaient

tout particulièrement celui formé de deux pièces :

l’une, confectionnée et vêlement de dessous, qui

généralement était une sorte de tunique longue ;

l’autre, vêlement de dessus, mais qui, en réalité,

n’était qu’une pièce d’étoffe rectangulaire, plus

longue que large et sans façonnage, si ce n’est

parfois une bordure qui l’encadrait, on conçoit

que, quels que fussent les efforts d’imagination

apportés à cet arrangement pour en varier les

dispositions, celles-ci restaient forcément limi-

tées, ce qui est l’explication du rapprochement

et des similitudes qu’on observe dans le plus

grand nombre de ces figurines et ce qui explique

aussi qu’en compensation à cette insuffisance,

les Tanagréennes, en se drapant dans leur vête-

ment de dessus, s’ingéniaient, suivant la fan-

taisie ou le caprice de celles qui le revêtaient, à

en tirer le parti le plus favorable à la mise en

valeur de leurs formes plastiques. Puis, comme

conséquence à cet état d’esprit et sans doute ai-

guillonnées par la coquetterie, elles devaient se

confiner dans l’étroite limite des poses les plus

gracieuses susceptibles de concourir à cet en-

semble de charmes sous lesquels elles nous sont

aujourd’hui connues.

Et enfin si, d’autre part, on étudie avec quelque

attention les masques de toute cette petite fa-

mille de terres cuites, l’impression qu’on en re-

cueille est que, alors qu’il semble qu’on doive

s’attendre à rencontrer une sorte de masque

type, ainsi qu’il paraît convenir à de la statuaire

grecque, ou, à défaut, le flou, l’imprécis ou la ba-

nalité qui est le propre des figurines du bibelot :

telles celles des saxes et des sèvres anciens

auxquels certains ont cru pouvoirles assimiler;

bien au contraire, on se trouve en présence de

physionomies nettement expressives qui, malgré

leurs plans généralement assez sommaires, ont

chacune leur caractère propre et comme mar-

qué au coin d’un réalisme d’autant moins

contestable que toutes les sensations, qui sont

l’apanage du cœur humain, s'y trouvent tra-

duites ou réfléchies avec un accent de vérité

tel et où le doute est d’autant moins permis que,

pour chacune d'elles, la

pensée est en équilibre

constant avec l’attitude

et le mouvement : di-

gnité ou gravité; joieou

satisfaction; élégance,

coquetterie ou crâne-

rie ; méditation, rêve-

rie ou mélancolie; tris-

tesse, chagrin ou dé-

sespoir y sont tour à

tour représentés et

sans que, même dans

l’interprétation d’un

même sentiment ou

d’une même pensée,

on puisse assimiler

telle figurine à telle

autre, si ce n’est dans

le cas de répétitions

identiques, soit du

masque, soit de l’en-

semble, lesquelles onL

elles-mêmes leur ex-

plication , et si ce

n’est aussi dans les similitudes inévitables

d’arrangements du costume que nous avons

signalées.

(A suivre.) J. Danielli.

BULLETIN DE L’ART POUR TOUS

il n’en est pas de même, on ne l’ignore pas, de )

ceux permettant de remonter aux causes aux-

quelles se rattache son origine ou ayant contri-

bue à son développement, et de celles aussi, cL j

surtout, de la destination à laquelle ces terres

cuites venaient répondre. Ce sont là autant de

points, et non des moindres, restés obscurs, et

dont l’obscurité a donné lieu à des dissertations

et des controverses où la science le dispute à la |

logique, et vice versa. Tournoi qui, bien cpie

chacun y conserve le choix des armes, reste des j

plus louables puisque, s’il doit avoir une issue,

celle-ci ne saurait être autre que la manifesta-

tion de la vérité.

Quant au programme le plus rationnel à suivre j

pour lenterde dégager celle vérité des ténèbres

épaisses qui l’environnent, voici, suivant nous,

en quoi il doit consister : rechercher dans l’an-

tiquité les productions similaires des autres

peuples, antérieurement à l’époque où se placent

celles qui nous occupent; étudier les causes

auxquelles on les doit, les besoins auxquels

elles répondent et le but vers lequel elles

tendent, causes, besoins et but qui nous sont j

aujourd’hui connus.

Ces divers éléments d’appréciation réunis, en

établir la comparaison avec l’art tanagréen, en

s’appliquant à rechercher si, en vertu de cet

. esprit d’imitation ayant sévi sur tous les peuples

qui, en relations plus ou moins directes les uns

avec les autres, pratiquèrent la sculpture, et

avant que cet art ne devînt chez chacun d’eux

un art autochtone, ces figurines de Tanagra

répondaient, ou pouvaient simplement répondre

aux mêmes aspirations ou aux mêmes tradi-

tions, aux mêmes besoins, et si elles tendaient

vers le même but. i

Et enfin, en présence, ainsi qu’on s’en rendra

compte, de la négative cpti paraît nettement se ;

dégager d’une telle comparaison, examiner si,

dans les conditions toutes spéciales d’existence !

du peuple tanagréen, peuple épris de luxe eide

plaisir, une telle manifestation ne répondait pas

plutôt à un besoin inhérent à scs mœurs, ses

goûts, ses aspirations et son genre de vie et,

pour cela môme, restée localisée.

Or, d’une élude conforme à un tel programme,

il ressort tout d’abord que tous les peuples de

l’antiquité : Égyptiens, Assyriens, Chaldéens,

Phéniciens et autres, qui précédèrent les Grecs

dans la civilisation et la pratique de la sculpture,

eurent la coutume d’exécuter des figures d’argile ;

cuite, en vue de leur dépôt dans les tombeaux ; !

que cette coutume élait, ou d’essence essentiel-

lement hiératique, c’est-à-dire imposée par la i

religion ou quelque rite funèbre, ou inspirée

par la superstition, et que, pour cela même,

dans un cas comme dans l’autre, la figurine

symbolisait toujours un dieu ou une divinité,

sous la protection desquels le défunt était placé;

divinité dont elle reproduisait invariablement

l'altitude consacrée, en même temps que, chez

les Égyptiens, son rôle se doublait de la person-

nalité même du défunt, sous forme de double ou j

répondant (oushabsiou), destiné à lui former une

compagnie et une escorte dévouée dans la soli- j

tude du tombeau, mais sans jamais cesser de j

rester soumise aux conventions déterminées

pour la représentation de chaque type consacré.

Ce qui précède étant établi, et sans que nous j

entrions dans d’autres considérations qui, j

cependant, ont leur valeur, mais dont le déve-

loppement nous obligerait à nous étendre trop

longuement, nous posons nous-mêmes la ques-

tion : Est-il admissible, ou même simplement \

supposable que les terres cuites de Tanagra,

dans leur expression si saisissante de la nature,

d’où l’immuable convention, qui n’a cessé d’être

imposée aux productions similaires des autres

peuples, est ici rigoureusement bannie; dans

leurs représentations si sincères d’actes de la

vie familiale el commune ; dans la délicatesse et

l’élégance de leurs formes; dans la grâce alerte

et pimpante de leur allure, et, enfin, dans la

multiplicité de poses et d’altitudes familières

qui nous les montrent, peut-on admettre, ou

simplement supposer, avons-nous dit, que ce

puissent être là des statuettes, ou funéraires,

ou symboliques, inspirées par la tradition, et

l’exécution soumise aux conventions arbitraires

d’un hiératisme toujours intransigeant?

La question ainsi posée, ce serait, pensons-

nous, vouloir, de gaieté de cœur, torturer la

science, la logique et la vérité que d’essayerd’assi-

rnilcr ccs statuettes à la destina lion de leurs aînées.

Dès lors, et celle élimination faite, il faut

chercher ailleurs l’explication des causes aux-

quelles il convient de les attribuer. Et c’est ainsi

que la question en se simplifiant devient parti-

culièrement intéressante à élucider.

Tout d’abord, il convient de se pénétrer (pie

Tanagra, par son importance stratégique entre

Thcbes et Athènes, devint, sous le règne

d’Alexandre, en même temps qu’une importante

place militaire, la cité la plus populeuse et la

plus florissante de la Béotie, entourée qu’elle

élait de vignobles réputés; importance qu’elle

conserva jusque sous l’empire romain. Ville

agréable et d’aspect chatoyant; un contempo-

rain, Dicearquc, nous apprend, en effet,entre au-

tres choses, que l’extérieur des maisons y était

décoré de peintures à l’encaustique. De plus, les

femmes, comme toutes les Béotiennes, y étaient

belles, le vin délicieux el les coqs de combat ré-

putés. Aussi les étrangers y séjournaient-ils en

nombre.Tout contribuait donc à en faire une ville

de plaisirs, dont la femme et les combats de coqs

ne constituaient pas les moindres attraits. Or,

si, ainsi qu’on doit le faire, on procède du prin-

cipe à la conséquence : les plaisirs entraînaient

inévitablement avec eux le luxe et son cortège de

frivolités, et c’est au nombre de ces dernières

qu’il convient tout d’abord de classer les terres

cuites qui nous occupent.

Reste maintenant la question de savoir ce

qu’elles représentaient.

Sur ce point, il nous paraît qu’on a beaucoup

disserté sur les à-côtés et comme si on avait eu

crainte de toucher du doigt l’embryon suscep-

tible de faire s’écrouler les légendes scientifi-

ques, trop scientifiques même, qu’on y a édifiées,

en ce que ce sont là, on ne peut le méconnaître,

autant d’interprétations d’une vie vécue el non

plus du domaine de la légende à laquelle la

science, jalouse de ses droits dont elle ne veut

rien abandonner, croit devoir les rattacher.

Or, si, d'une pari, on considère l’excessive va-

riété dans le caractère, l’allure et les poses de

ccs figurines, celle aussi de l’arrangement des

draperies et de la coiffure, et, d’une manière gé-

nérale, cette multiplicité de détails qui leur im-

priment à chacune une sorte d’individualité. Puis,

par contre, si on observe que le costume, lui,

parle nombre très limité de pièces dont il se com-

pose : chilon, himation, chlamyde, péplum, cla-

pyslra, prêtait peu de lui-même à la variété et que

d’ailleurs les dames de Tanagra affectionnaient

tout particulièrement celui formé de deux pièces :

l’une, confectionnée et vêlement de dessous, qui

généralement était une sorte de tunique longue ;

l’autre, vêlement de dessus, mais qui, en réalité,

n’était qu’une pièce d’étoffe rectangulaire, plus

longue que large et sans façonnage, si ce n’est

parfois une bordure qui l’encadrait, on conçoit

que, quels que fussent les efforts d’imagination

apportés à cet arrangement pour en varier les

dispositions, celles-ci restaient forcément limi-

tées, ce qui est l’explication du rapprochement

et des similitudes qu’on observe dans le plus

grand nombre de ces figurines et ce qui explique

aussi qu’en compensation à cette insuffisance,

les Tanagréennes, en se drapant dans leur vête-

ment de dessus, s’ingéniaient, suivant la fan-

taisie ou le caprice de celles qui le revêtaient, à

en tirer le parti le plus favorable à la mise en

valeur de leurs formes plastiques. Puis, comme

conséquence à cet état d’esprit et sans doute ai-

guillonnées par la coquetterie, elles devaient se

confiner dans l’étroite limite des poses les plus

gracieuses susceptibles de concourir à cet en-

semble de charmes sous lesquels elles nous sont

aujourd’hui connues.

Et enfin si, d’autre part, on étudie avec quelque

attention les masques de toute cette petite fa-

mille de terres cuites, l’impression qu’on en re-

cueille est que, alors qu’il semble qu’on doive

s’attendre à rencontrer une sorte de masque

type, ainsi qu’il paraît convenir à de la statuaire

grecque, ou, à défaut, le flou, l’imprécis ou la ba-

nalité qui est le propre des figurines du bibelot :

telles celles des saxes et des sèvres anciens

auxquels certains ont cru pouvoirles assimiler;

bien au contraire, on se trouve en présence de

physionomies nettement expressives qui, malgré

leurs plans généralement assez sommaires, ont

chacune leur caractère propre et comme mar-

qué au coin d’un réalisme d’autant moins

contestable que toutes les sensations, qui sont

l’apanage du cœur humain, s'y trouvent tra-

duites ou réfléchies avec un accent de vérité

tel et où le doute est d’autant moins permis que,

pour chacune d'elles, la

pensée est en équilibre

constant avec l’attitude

et le mouvement : di-

gnité ou gravité; joieou

satisfaction; élégance,

coquetterie ou crâne-

rie ; méditation, rêve-

rie ou mélancolie; tris-

tesse, chagrin ou dé-

sespoir y sont tour à

tour représentés et

sans que, même dans

l’interprétation d’un

même sentiment ou

d’une même pensée,

on puisse assimiler

telle figurine à telle

autre, si ce n’est dans

le cas de répétitions

identiques, soit du

masque, soit de l’en-

semble, lesquelles onL

elles-mêmes leur ex-

plication , et si ce

n’est aussi dans les similitudes inévitables

d’arrangements du costume que nous avons

signalées.

(A suivre.) J. Danielli.