BULLETIN DE L’ART POUR TOUS

N° 225

trop étendue pour que nous en donnions ici

la liste.

Aujourd’hui, son atelier, est tenu par son fils,

Émile Chaperon, et le cadet, Eugène Chaperon,

est le peintre militaire bien connu. Émile

Chaperon, né en 1868, est son associé de-

puis 1884.

Je citerai quelques-unes de ses œuvres plus

modernes. A l’Opéra, Othello, Don Juan, Les

Huguenots, Le Prophète, Messidor; à la Comé-

die-Française, Martyre; à l'Odéon, Les 1 ruands.

Il fit divers plafonds, entre autres, celui des

théâtres des Galeries Saint-Hubert, à Bruxelles.

Il implanta les curieuses bouliquettes

de l’exposition internationale du Théâtre

et de la Musique, au Palais de l’In-

dustrie de Paris : façades antiques et

du moyen âge, et brossa, pour cette

dernière, la majestueuse façade de Notre-

Dame formant un fond des plus curieux

à l’immense vaisseau aujourd’hui dis-

paru.

II continua toujours à dresser les ma-

quettes de son atelier et a bien voulu

dessiner les quelques vignettes qui ac-

compagnent cet article pour illustrer nos

rapides explications sur la confection

d’un décor d’architecture.

4. — Un sujet élanl donné, l’artiste

réunit tous les documents qu’il peut trou-

ver sur l’époque dont il s’agit, les vues

du pays où l’action se passe.

Il dresse une esquisse, sorte de petit

tableau au trait, relevé à l’aquarelle ou

à la gouache; parfois il accuse sur celui-ci,

par une ligne plus forte, les divers plans du

futur décor.

C’est, en quelque sorte, la traditionnelle

vitre placée à l’ouverture de la scène. On

jugé l’effet d’ensemble et, après accepta-

tion par les intéressés, l’artiste va dresser sa

maquette.

É’architecle décorateur établit sur une feuille

de dessin le plan exact, à l'échelle bien entendu,

de l’édifice, de la place ou du port supposé,

absolument comme s’il s’agissait de les édifier

en nature : il dessine donc un géométral.

Il prend ensuite un plan de la scène du théâtre,

sur lequel se trouve placé le réseau des grandes

Épure de mise en place

Maquette de Notre-Dame de Paris.

et petites rues, les lignes de costières, les

trappes, les cheminées des contrepoids, les

contreforts des murs latéraux, etc..., enfin, tous

les obstacles dont notre architecte devra tenir

compte. Il répartit sur ce dessin, toujours res-

pectueux des indications fournies par le metteur

en scène eL aussi l’auteur si ce dernier a quelque

compétence, les divers feuillets de la décora-

tion : les uns obliques, les autres de front; ils

sont figurés sur le plan par des traits assez forts;

ce sont les traces de nos divers tableaux sur le

plan de la scène.

C’est alors qu’il va établir sa mise en perspec-

tive, après avoir déterminé par des élévations

et des coupes l’ordonnance de son architecture.

Le travail apparaît tout de suite colossal; il le

serait, en effet, si nous établissions pour chaque

tableau ou feuillet une épure aussi chargée de

lignes que certaines épreuves de concours, où

un modeste tréteau et une minuscule boite à sel

nous obligent, pour la mise en perspective, à

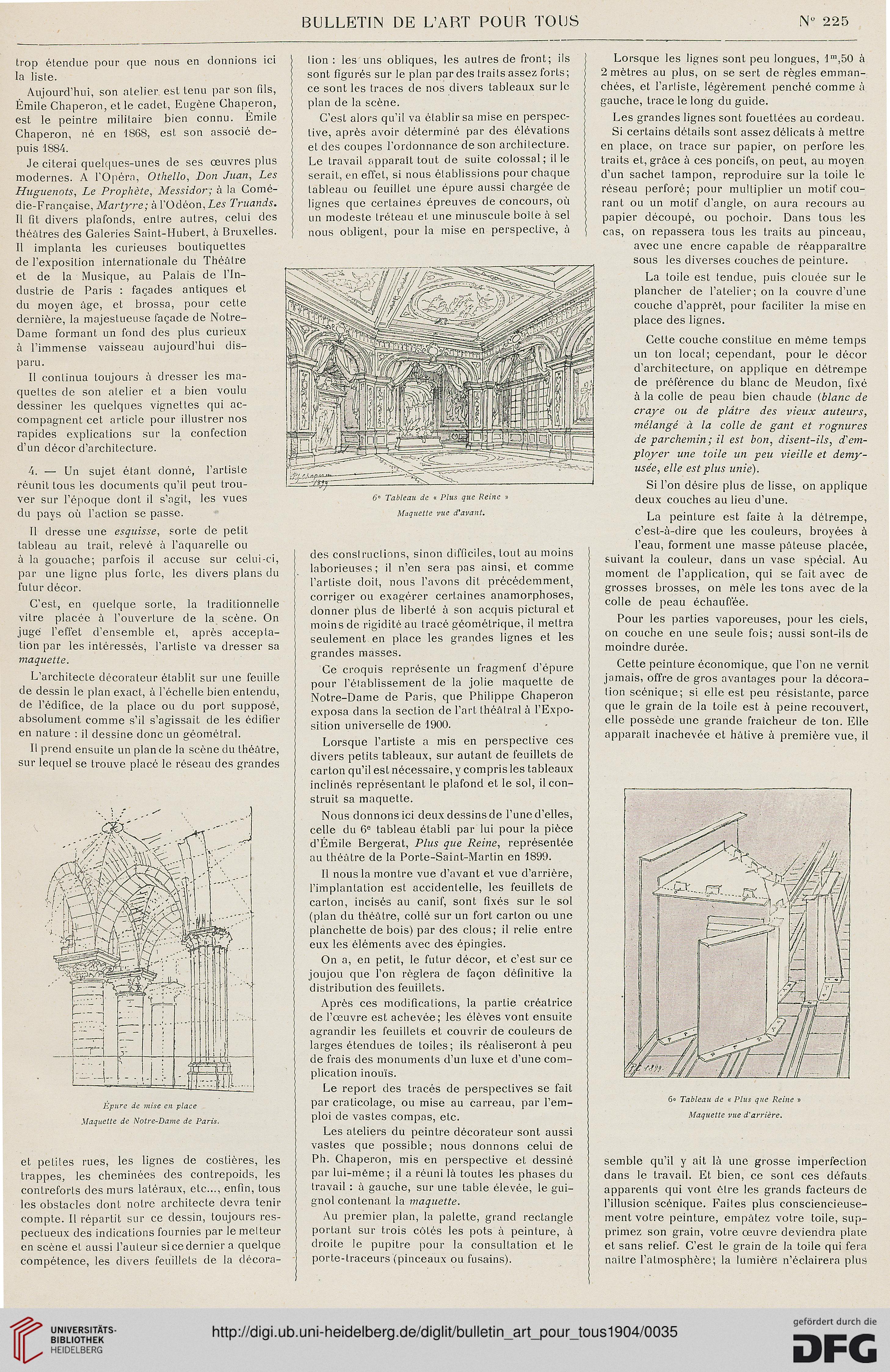

Maquette vue d'avant.

j des constructions, sinon difficiles, tout au moins

J laborieuses; il n’en sera pas ainsi, et comme

l’artiste doit, nous l’avons dit précédemment,

j corriger ou exagérer certaines anamorphoses,

donner plus de liberté à son acquis pictural et

moins de rigidité au tracé géométrique, il mettra

seulement en place les grandes lignes et les

grandes masses.

Ce croquis représente un fragment d’épure

pour l’établissement de la jolie maquette de

Notre-Dame de Paris, que Philippe Chaperon

exposa dans la section de l’art théâtral à l’Expo-

sition universelle de 1900.

Lorsque l’artiste a mis en perspective ces

divers petits tableaux, sur autant de feuillets de

carton qu’il est nécessaire, y compris les tableaux

inclinés représentant le plafond et le sol, il con-

struit sa maquette.

Nous donnons ici deux dessins de l’une d’elles,

celle du 6e tableau établi par lui pour la pièce

d’Emile Bergerat, Plus que Reine, représentée

au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1899.

Il nous la montre vue d’avant et vue d’arrière,

l’implantation est accidentelle, les feuillets de

carton, incisés au canif, sont fixés sur le sol

(plan du théâtre, collé sur un fort carton ou une

planchette de bois) par des clous; il relie entre

eux les éléments avec des épingles.

On a, en petit, le futur décor, et c’est sur ce

joujou que l’on réglera de façon définitive la

distribution des feuillets.

Après ces modifications, la partie créatrice

de l’œuvre est achevée; les élèves vont ensuite

agrandir les feuillets et couvrir de couleurs de

larges étendues de toiles ; ils réaliseront à peu

de frais des monuments d’un luxe et d’une com-

plication inouïs.

Le report des tracés de perspectives se fait

par craticolage, ou mise au carreau, par l’em-

ploi de vastes compas, etc.

Les ateliers du peintre décorateur sont aussi

vastes que possible; nous donnons celui de

Pli. Chaperon, mis en perspective et dessiné

par lui-même; il a réuni là toutes les phases du

travail : à gauche, sur une table élevée, le gui-

gnol contenant la maquette.

Au premier plan, la palette, grand rectangle

portant sur trois côtés les pots à peinture, à

droite le pupitre pour la consultation et le

porte-traceurs (pinceaux ou fusains).

Lorsque les lignes sont peu longues, lm,50 à

2 mètres au plus, on se sert de règles emman-

chées, et l’artiste, légèrement penché comme à

gauche, trace le long du guide.

Les grandes lignes sont fouettées au cordeau.

Si certains détails sont assez délicats à mettre

en place, on trace sur papier, on perfore les

traits et, grâce à ces poncifs, on peut, au moyen

d’un sachet tampon, reproduire sur la toile le

réseau perforé; pour multiplier un motif cou-

rant ou un motif d’angle, on aura recours au

papier découpé, ou pochoir. Dans tous les

cas, on repassera tous les traits au pinceau,

avec une encre capable de réapparaître

sous les diverses couches de peinture.

La toile est tendue, puis clouée sur le

plancher de l’atelier; on la couvre d’une

couche d’apprêt, pour faciliter la mise en

place des lignes.

Cette couche constitue en même temps

un ton local; cependant, pour le décor

d’architecture, on applique en détrempe

de préférence du blanc de Meudon, fixé

à la colle de peau bien chaude (blanc de

craye ou de plâtre des vieux auteurs,

mélangé à la colle de gant et rognures

de parchemin ; il est bon, disent-ils, d'em-

ployer une toile un peu vieille et demy-

usée, elle est plus unie).

Si l’on désire plus de lisse, on applique

deux couches au lieu d’une.

La peinture est faite à la détrempe,

c’est-à-dire que les couleurs, broyées à

l’eau, forment une masse pâteuse placée,

suivant la couleur, dans un vase spécial. Au

moment de l’application, qui se fait avec de

grosses brosses, on mêle les tons avec de la

colle de peau échauffée.

Pour les parties vaporeuses, pour les ciels,

on couche en une seule fois; aussi sont-ils de

moindre durée.

Cette peinture économique, que l’on ne vernit

jamais, offre de gros avantages pour la décora-

tion scénique; si elle est peu résistante, parce

que le grain de la toile est à peine recouvert,

elle possède une grande fraîcheur de ton. Elle

apparaît inachevée et hâtive à première vue, il

6° Tableau de « Plus que Reine »

Maquette vue d'arrière.

semble qu’il y ait là une grosse imperfection

dans le travail. Et bien, ce sont ces défauts

apparents qui vont être les grands facteurs de

l’illusion scénique. Faites plus consciencieuse-

ment votre peinture, empâtez votre toile, sup-

primez son grain, votre œuvre deviendra plate

et sans relief. C’est le grain de la toile qui fera

naître l’atmosphère; la lumière n’éclairera plus

N° 225

trop étendue pour que nous en donnions ici

la liste.

Aujourd’hui, son atelier, est tenu par son fils,

Émile Chaperon, et le cadet, Eugène Chaperon,

est le peintre militaire bien connu. Émile

Chaperon, né en 1868, est son associé de-

puis 1884.

Je citerai quelques-unes de ses œuvres plus

modernes. A l’Opéra, Othello, Don Juan, Les

Huguenots, Le Prophète, Messidor; à la Comé-

die-Française, Martyre; à l'Odéon, Les 1 ruands.

Il fit divers plafonds, entre autres, celui des

théâtres des Galeries Saint-Hubert, à Bruxelles.

Il implanta les curieuses bouliquettes

de l’exposition internationale du Théâtre

et de la Musique, au Palais de l’In-

dustrie de Paris : façades antiques et

du moyen âge, et brossa, pour cette

dernière, la majestueuse façade de Notre-

Dame formant un fond des plus curieux

à l’immense vaisseau aujourd’hui dis-

paru.

II continua toujours à dresser les ma-

quettes de son atelier et a bien voulu

dessiner les quelques vignettes qui ac-

compagnent cet article pour illustrer nos

rapides explications sur la confection

d’un décor d’architecture.

4. — Un sujet élanl donné, l’artiste

réunit tous les documents qu’il peut trou-

ver sur l’époque dont il s’agit, les vues

du pays où l’action se passe.

Il dresse une esquisse, sorte de petit

tableau au trait, relevé à l’aquarelle ou

à la gouache; parfois il accuse sur celui-ci,

par une ligne plus forte, les divers plans du

futur décor.

C’est, en quelque sorte, la traditionnelle

vitre placée à l’ouverture de la scène. On

jugé l’effet d’ensemble et, après accepta-

tion par les intéressés, l’artiste va dresser sa

maquette.

É’architecle décorateur établit sur une feuille

de dessin le plan exact, à l'échelle bien entendu,

de l’édifice, de la place ou du port supposé,

absolument comme s’il s’agissait de les édifier

en nature : il dessine donc un géométral.

Il prend ensuite un plan de la scène du théâtre,

sur lequel se trouve placé le réseau des grandes

Épure de mise en place

Maquette de Notre-Dame de Paris.

et petites rues, les lignes de costières, les

trappes, les cheminées des contrepoids, les

contreforts des murs latéraux, etc..., enfin, tous

les obstacles dont notre architecte devra tenir

compte. Il répartit sur ce dessin, toujours res-

pectueux des indications fournies par le metteur

en scène eL aussi l’auteur si ce dernier a quelque

compétence, les divers feuillets de la décora-

tion : les uns obliques, les autres de front; ils

sont figurés sur le plan par des traits assez forts;

ce sont les traces de nos divers tableaux sur le

plan de la scène.

C’est alors qu’il va établir sa mise en perspec-

tive, après avoir déterminé par des élévations

et des coupes l’ordonnance de son architecture.

Le travail apparaît tout de suite colossal; il le

serait, en effet, si nous établissions pour chaque

tableau ou feuillet une épure aussi chargée de

lignes que certaines épreuves de concours, où

un modeste tréteau et une minuscule boite à sel

nous obligent, pour la mise en perspective, à

Maquette vue d'avant.

j des constructions, sinon difficiles, tout au moins

J laborieuses; il n’en sera pas ainsi, et comme

l’artiste doit, nous l’avons dit précédemment,

j corriger ou exagérer certaines anamorphoses,

donner plus de liberté à son acquis pictural et

moins de rigidité au tracé géométrique, il mettra

seulement en place les grandes lignes et les

grandes masses.

Ce croquis représente un fragment d’épure

pour l’établissement de la jolie maquette de

Notre-Dame de Paris, que Philippe Chaperon

exposa dans la section de l’art théâtral à l’Expo-

sition universelle de 1900.

Lorsque l’artiste a mis en perspective ces

divers petits tableaux, sur autant de feuillets de

carton qu’il est nécessaire, y compris les tableaux

inclinés représentant le plafond et le sol, il con-

struit sa maquette.

Nous donnons ici deux dessins de l’une d’elles,

celle du 6e tableau établi par lui pour la pièce

d’Emile Bergerat, Plus que Reine, représentée

au théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1899.

Il nous la montre vue d’avant et vue d’arrière,

l’implantation est accidentelle, les feuillets de

carton, incisés au canif, sont fixés sur le sol

(plan du théâtre, collé sur un fort carton ou une

planchette de bois) par des clous; il relie entre

eux les éléments avec des épingles.

On a, en petit, le futur décor, et c’est sur ce

joujou que l’on réglera de façon définitive la

distribution des feuillets.

Après ces modifications, la partie créatrice

de l’œuvre est achevée; les élèves vont ensuite

agrandir les feuillets et couvrir de couleurs de

larges étendues de toiles ; ils réaliseront à peu

de frais des monuments d’un luxe et d’une com-

plication inouïs.

Le report des tracés de perspectives se fait

par craticolage, ou mise au carreau, par l’em-

ploi de vastes compas, etc.

Les ateliers du peintre décorateur sont aussi

vastes que possible; nous donnons celui de

Pli. Chaperon, mis en perspective et dessiné

par lui-même; il a réuni là toutes les phases du

travail : à gauche, sur une table élevée, le gui-

gnol contenant la maquette.

Au premier plan, la palette, grand rectangle

portant sur trois côtés les pots à peinture, à

droite le pupitre pour la consultation et le

porte-traceurs (pinceaux ou fusains).

Lorsque les lignes sont peu longues, lm,50 à

2 mètres au plus, on se sert de règles emman-

chées, et l’artiste, légèrement penché comme à

gauche, trace le long du guide.

Les grandes lignes sont fouettées au cordeau.

Si certains détails sont assez délicats à mettre

en place, on trace sur papier, on perfore les

traits et, grâce à ces poncifs, on peut, au moyen

d’un sachet tampon, reproduire sur la toile le

réseau perforé; pour multiplier un motif cou-

rant ou un motif d’angle, on aura recours au

papier découpé, ou pochoir. Dans tous les

cas, on repassera tous les traits au pinceau,

avec une encre capable de réapparaître

sous les diverses couches de peinture.

La toile est tendue, puis clouée sur le

plancher de l’atelier; on la couvre d’une

couche d’apprêt, pour faciliter la mise en

place des lignes.

Cette couche constitue en même temps

un ton local; cependant, pour le décor

d’architecture, on applique en détrempe

de préférence du blanc de Meudon, fixé

à la colle de peau bien chaude (blanc de

craye ou de plâtre des vieux auteurs,

mélangé à la colle de gant et rognures

de parchemin ; il est bon, disent-ils, d'em-

ployer une toile un peu vieille et demy-

usée, elle est plus unie).

Si l’on désire plus de lisse, on applique

deux couches au lieu d’une.

La peinture est faite à la détrempe,

c’est-à-dire que les couleurs, broyées à

l’eau, forment une masse pâteuse placée,

suivant la couleur, dans un vase spécial. Au

moment de l’application, qui se fait avec de

grosses brosses, on mêle les tons avec de la

colle de peau échauffée.

Pour les parties vaporeuses, pour les ciels,

on couche en une seule fois; aussi sont-ils de

moindre durée.

Cette peinture économique, que l’on ne vernit

jamais, offre de gros avantages pour la décora-

tion scénique; si elle est peu résistante, parce

que le grain de la toile est à peine recouvert,

elle possède une grande fraîcheur de ton. Elle

apparaît inachevée et hâtive à première vue, il

6° Tableau de « Plus que Reine »

Maquette vue d'arrière.

semble qu’il y ait là une grosse imperfection

dans le travail. Et bien, ce sont ces défauts

apparents qui vont être les grands facteurs de

l’illusion scénique. Faites plus consciencieuse-

ment votre peinture, empâtez votre toile, sup-

primez son grain, votre œuvre deviendra plate

et sans relief. C’est le grain de la toile qui fera

naître l’atmosphère; la lumière n’éclairera plus