L’Art Pour Tous

ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF

43e Année 1066-1067 Novembre 1904

LES PEIGNES LITURGIQUES

par

Ch. ROHAULT DE FLEURY

Suite (i)

ods devions avoir, avant la Révolution, \

un assez grand nombre de peignes li-

turgiques qui ont disparu ; nous en

trouvons plusieurs dessinés dans les

albums de Montfaucon, dont j’ignore

malheureusement la provenance, mais

dont l’analogie avec les précédents

nous prouve l’identité d’époque. Ils sont

tous pourvus de dents fines et de dents

grosses; l’un dans l’intervalle, sur une

arcade demi-circulaire, présente quatre animaux affrontés

devant une tige qui les sépare, le tout à jour; un autre, deux

lions affrontés sur la face, encadrés dans des filets de perles,

et au revers deux paons; un troisième offre sur la plate-

bande intermédiaire, deux loups se fuyant.

M. l’abbé Cerf, dans sa description de la cathédrale de

Reims, mentionne un peigne d’ivoire que l’on conserve dans

le trésor de la cathédrale et qui passait pour avoir servi à saint

Bernard; on y voit, en sculptures assez grossières, sur une des

faces, sainte Barbe, l’Annonciation, et divers apôtres; sur

l’autre, saint Jean-Baptiste, sainte Catherine, saint Pierre et

saint Paul, saint Mathieu, saint Fiacre, saint Laurent, etc. On

comptait cinquante grosses dents de omoq.2 et cent neuf plus

fines. Je ne puis rien affirmer contre l’authenticité de cette

tradition; il est possible que les bas-reliefs aient été creusés à

une époque plus tardive dans le milieu du peigne; en tout cas

ils ne me paraissent pas antérieurs au xve siècle.

Il existe, dans la collection Jubinal, parmi d’autres peignes

profanes, un peigne qui rappelle pour la forme ceux de la litur-

gie au xrie siècle; les deux rangées de dents, le tympan demi-

circulaire, le rapprochent des ivoires de Sens et de la collection

Sauvageot; le sujet du bas-relief, qui représente un chasseur

décochant une flèche à un cerf, ne semble pas cependant conve-

nir à une destination ecclésiastique.

Ces peignes, que la ténuité de leurs dents rendait fragiles,

étaient quelquefois enfermés dans des étuis; nous en avons

rapporté un exemple pour les temps mérovingiens, et je crois

que l’usage en persista dans le moyen âge. — Il semble qu'on

puisse interpréter par l’idée de cet objet, ce passage de l’ordre

de Saint-Victor de Paris : « Cinctoria et corrigias femoralium

« et vaginas et pectines et pectinaria et cætera hujusmodi, cum

« opus fuerit, fratribus vestiarius ministrare debet. »

On conserve, à Augsbourg, le peigne de saint Ulrich, qui

fut prévôt d’Augsbourg et évêque de Passau; il est pourvu de

deux rangées de dents, dix-huit en bas, dix-neuf en haut; au

milieu, un petit bas-relief représente saint Michel à cheval qui

terrasse Satan, sous la forme d’un guerrier renversé avec son

bouclier au bras droit; saint Ulrich mourut en ii2r, à

quatre-vingt-quinze ans.

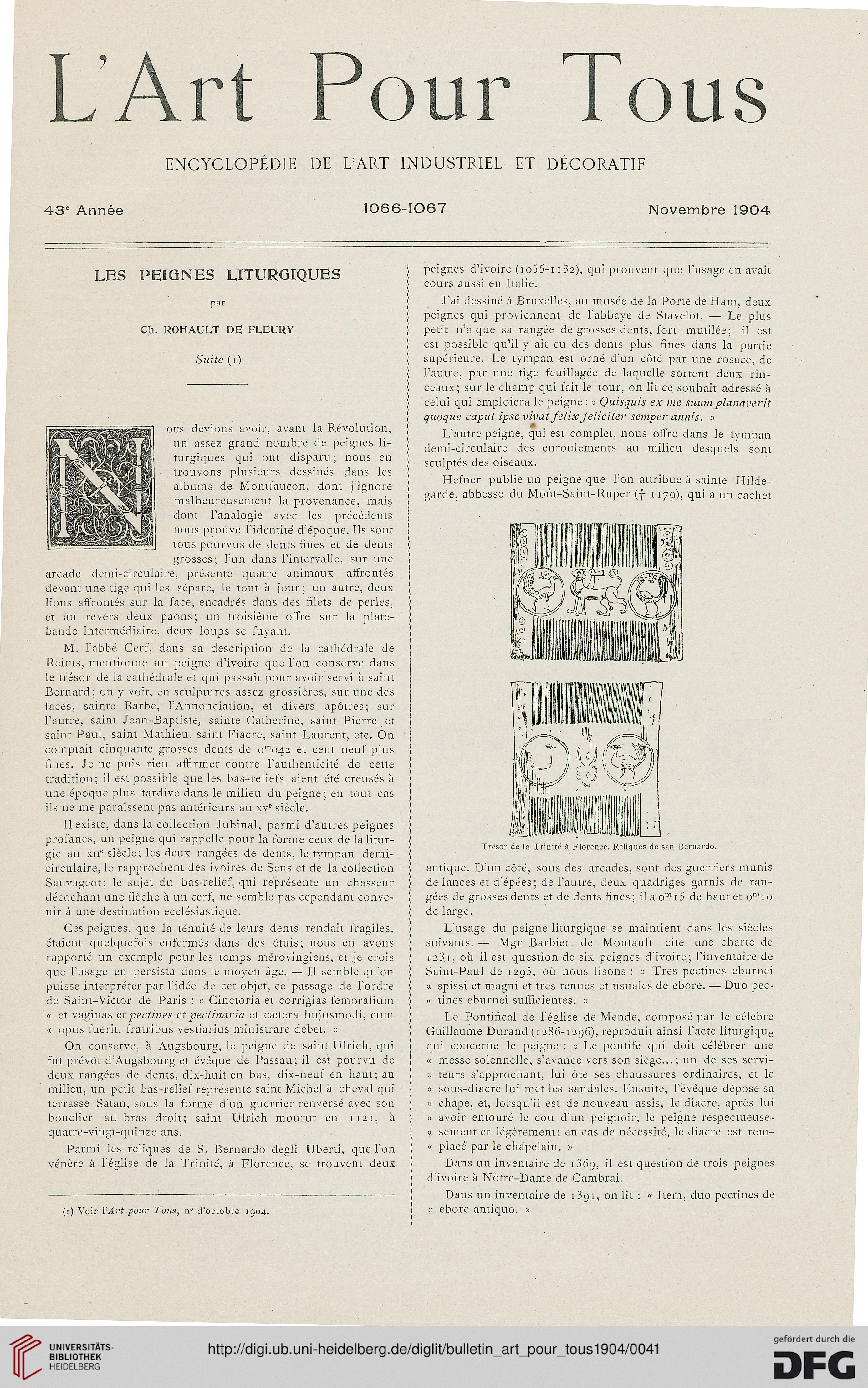

Parmi les reliques de S. Bernardo degli Uberti, que l’on

vénère à l’église de la Trinité, à Florence, se trouvent deux

(i) Voir l'Art pour Tous, n° d’octobre 1904..

peignes d’ivoire (io55-ii32), qui prouvent que l'usage en avait

cours aussi en Italie.

J’ai dessiné à Bruxelles, au musée de la Porte de Ham, deux

peignes qui proviennent de l’abbaye de Stavelot. — Le plus

petit n’a que sa rangée de grosses dents, fort mutilée; il est

est possible qu’il y ait eu des dents plus fines dans la partie

supérieure. Le tympan est orné d’un côté par une rosace, de

l’autre, par une tige feuillagée de laquelle sortent deux rin-

ceaux; sur le champ qui fait le tour, on lit ce souhait adressé à

celui qui emploiera le peigne : « Quisquis ex me suumplanaverit

quoque caput ipse vivatfelixféliciter semper annis. »

L’autre peigne, qui est complet, nous offre dans le tympan

demi-circulaire des enroulements au milieu desquels sont

sculptés des oiseaux.

Hefner publie un peigne que l’on attribue à sainte Hilde-

garde, abbesse du Mont-Saint-Ruper (f 1179), qui a un cachet

Trésor de la Trinité à Florence. Reliques de san Bernardo.

antique. D’un côté, sous des arcades, sont des guerriers munis

de lances et d’épées; de l’autre, deux quadriges garnis de ran-

gées de grosses dents et de dents fines; il a omi 5 de haut et omio

de large.

L’usage du peigne liturgique se maintient dans les siècles

suivants. — Mgr Barbier de Montault cite une charte de

1251, où il est question de six peignes d’ivoire; l’inventaire de

Saint-Paul de 1295, où nous lisons : « Très pectines eburnei

« spissi et magni et très tenues et usuales de ebore. — Duo pec-

« fines eburnei sufficientes. »

Le Pontifical de l’église de Mende, composé par le célèbre

Guillaume Durand (1286-1296), reproduit ainsi l’acte liturgique

qui concerne le peigne : « Le pontife qui doit célébrer une

« messe solennelle, s’avance vers son siège...; un de ses servi-

ce teurs s’approchant, lui ôte ses chaussures ordinaires, et le

« sous-diacre lui met les sandales. Ensuite, l’évêque dépose sa

« chape, et, lorsqu'il est de nouveau assis, le diacre, après lui

« avoir entouré le cou d’un peignoir, le peigne respectueuse-

« sement et légèrement; en cas de nécessité, le diacre est rem-

« placé par le chapelain. »

Dans un inventaire de 1369, il est question de trois peignes

d’ivoire à Notre-Dame de Cambrai.

Dans un inventaire de 1391, on lit : « Item, duo pectines de

cc ebore antiquo. »

ENCYCLOPÉDIE DE L’ART INDUSTRIEL ET DÉCORATIF

43e Année 1066-1067 Novembre 1904

LES PEIGNES LITURGIQUES

par

Ch. ROHAULT DE FLEURY

Suite (i)

ods devions avoir, avant la Révolution, \

un assez grand nombre de peignes li-

turgiques qui ont disparu ; nous en

trouvons plusieurs dessinés dans les

albums de Montfaucon, dont j’ignore

malheureusement la provenance, mais

dont l’analogie avec les précédents

nous prouve l’identité d’époque. Ils sont

tous pourvus de dents fines et de dents

grosses; l’un dans l’intervalle, sur une

arcade demi-circulaire, présente quatre animaux affrontés

devant une tige qui les sépare, le tout à jour; un autre, deux

lions affrontés sur la face, encadrés dans des filets de perles,

et au revers deux paons; un troisième offre sur la plate-

bande intermédiaire, deux loups se fuyant.

M. l’abbé Cerf, dans sa description de la cathédrale de

Reims, mentionne un peigne d’ivoire que l’on conserve dans

le trésor de la cathédrale et qui passait pour avoir servi à saint

Bernard; on y voit, en sculptures assez grossières, sur une des

faces, sainte Barbe, l’Annonciation, et divers apôtres; sur

l’autre, saint Jean-Baptiste, sainte Catherine, saint Pierre et

saint Paul, saint Mathieu, saint Fiacre, saint Laurent, etc. On

comptait cinquante grosses dents de omoq.2 et cent neuf plus

fines. Je ne puis rien affirmer contre l’authenticité de cette

tradition; il est possible que les bas-reliefs aient été creusés à

une époque plus tardive dans le milieu du peigne; en tout cas

ils ne me paraissent pas antérieurs au xve siècle.

Il existe, dans la collection Jubinal, parmi d’autres peignes

profanes, un peigne qui rappelle pour la forme ceux de la litur-

gie au xrie siècle; les deux rangées de dents, le tympan demi-

circulaire, le rapprochent des ivoires de Sens et de la collection

Sauvageot; le sujet du bas-relief, qui représente un chasseur

décochant une flèche à un cerf, ne semble pas cependant conve-

nir à une destination ecclésiastique.

Ces peignes, que la ténuité de leurs dents rendait fragiles,

étaient quelquefois enfermés dans des étuis; nous en avons

rapporté un exemple pour les temps mérovingiens, et je crois

que l’usage en persista dans le moyen âge. — Il semble qu'on

puisse interpréter par l’idée de cet objet, ce passage de l’ordre

de Saint-Victor de Paris : « Cinctoria et corrigias femoralium

« et vaginas et pectines et pectinaria et cætera hujusmodi, cum

« opus fuerit, fratribus vestiarius ministrare debet. »

On conserve, à Augsbourg, le peigne de saint Ulrich, qui

fut prévôt d’Augsbourg et évêque de Passau; il est pourvu de

deux rangées de dents, dix-huit en bas, dix-neuf en haut; au

milieu, un petit bas-relief représente saint Michel à cheval qui

terrasse Satan, sous la forme d’un guerrier renversé avec son

bouclier au bras droit; saint Ulrich mourut en ii2r, à

quatre-vingt-quinze ans.

Parmi les reliques de S. Bernardo degli Uberti, que l’on

vénère à l’église de la Trinité, à Florence, se trouvent deux

(i) Voir l'Art pour Tous, n° d’octobre 1904..

peignes d’ivoire (io55-ii32), qui prouvent que l'usage en avait

cours aussi en Italie.

J’ai dessiné à Bruxelles, au musée de la Porte de Ham, deux

peignes qui proviennent de l’abbaye de Stavelot. — Le plus

petit n’a que sa rangée de grosses dents, fort mutilée; il est

est possible qu’il y ait eu des dents plus fines dans la partie

supérieure. Le tympan est orné d’un côté par une rosace, de

l’autre, par une tige feuillagée de laquelle sortent deux rin-

ceaux; sur le champ qui fait le tour, on lit ce souhait adressé à

celui qui emploiera le peigne : « Quisquis ex me suumplanaverit

quoque caput ipse vivatfelixféliciter semper annis. »

L’autre peigne, qui est complet, nous offre dans le tympan

demi-circulaire des enroulements au milieu desquels sont

sculptés des oiseaux.

Hefner publie un peigne que l’on attribue à sainte Hilde-

garde, abbesse du Mont-Saint-Ruper (f 1179), qui a un cachet

Trésor de la Trinité à Florence. Reliques de san Bernardo.

antique. D’un côté, sous des arcades, sont des guerriers munis

de lances et d’épées; de l’autre, deux quadriges garnis de ran-

gées de grosses dents et de dents fines; il a omi 5 de haut et omio

de large.

L’usage du peigne liturgique se maintient dans les siècles

suivants. — Mgr Barbier de Montault cite une charte de

1251, où il est question de six peignes d’ivoire; l’inventaire de

Saint-Paul de 1295, où nous lisons : « Très pectines eburnei

« spissi et magni et très tenues et usuales de ebore. — Duo pec-

« fines eburnei sufficientes. »

Le Pontifical de l’église de Mende, composé par le célèbre

Guillaume Durand (1286-1296), reproduit ainsi l’acte liturgique

qui concerne le peigne : « Le pontife qui doit célébrer une

« messe solennelle, s’avance vers son siège...; un de ses servi-

ce teurs s’approchant, lui ôte ses chaussures ordinaires, et le

« sous-diacre lui met les sandales. Ensuite, l’évêque dépose sa

« chape, et, lorsqu'il est de nouveau assis, le diacre, après lui

« avoir entouré le cou d’un peignoir, le peigne respectueuse-

« sement et légèrement; en cas de nécessité, le diacre est rem-

« placé par le chapelain. »

Dans un inventaire de 1369, il est question de trois peignes

d’ivoire à Notre-Dame de Cambrai.

Dans un inventaire de 1391, on lit : « Item, duo pectines de

cc ebore antiquo. »