74

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

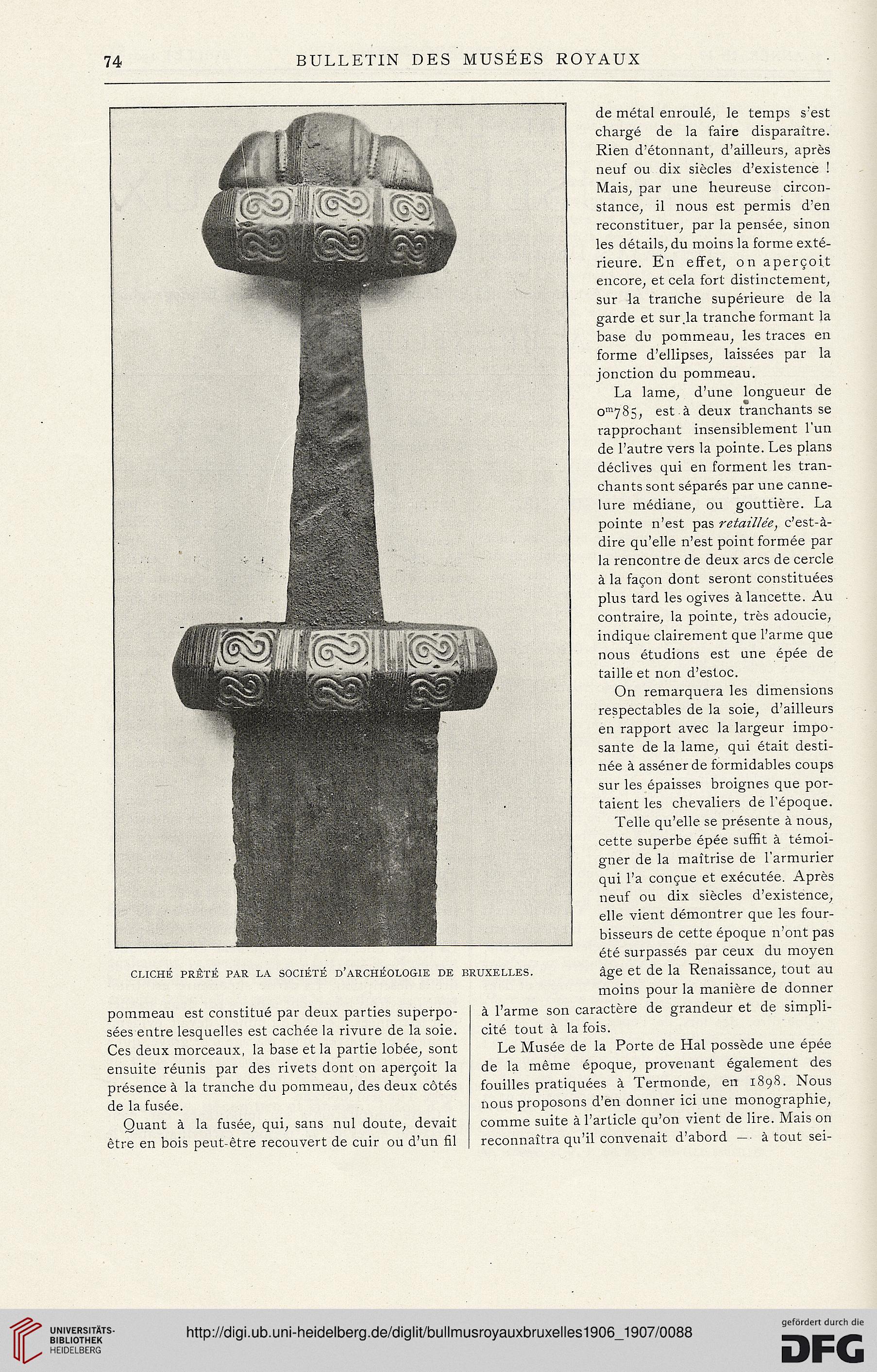

CUCHÉ PRÊTÉ PAR LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES.

pommeau est constitué par deux parties superpo-

sées entre lesquelles est cachée la rivure de la soie.

Ces deux morceaux, la base et la partie lobée, sont

ensuite réunis par des rivets dont on aperçoit la

présence à la tranche du pommeau, des deux côtés

de la fusée.

Quant à la fusée, qui, sans nul doute, devait

être en bois peut-être recouvert de cuir ou d'un Al

de métal enroulé, le temps s'est

chargé de la faire disparaître.

Rien d'étonnant, d'ailleurs, après

neuf ou dix siècles d'existence !

Mais, par une heureuse circon-

stance, il nous est permis d'en

reconstituer, par la pensée, sinon

les détails, du moins la forme exté-

rieure. En effet, on aperçoit

encore, et cela fort distinctement,

sur la tranche supérieure de la

garde et sur.la tranche formant la

base du pommeau, les traces en

forme d'ellipses, laissées par la

jonction du pommeau.

La lame, d'une longueur de

0^785, est à deux tranchants se

rapprochant insensiblement l'un

de l'autre vers la pointe. Les plans

déclives qui en forment les tran-

chants sont séparés par une canne-

lure médiane, ou gouttière. La

pointe n'est pas yg7<3z7/g',<?, c'est-à-

dire qu'elle n'est point formée par

la rencontre de deux arcs de cercle

à la façon dont seront constituées

plus tard les ogives à lancette. Au

contraire, la pointe, très adoucie,

indique clairement que l'arme que

nous étudions est une épée de

taille et non d'estoc.

On remarquera les dimensions

respectables de la soie, d'ailleurs

en rapport avec la largeur impo-

sante de la lame, qui était desti-

née à asséner de formidables coups

sur les épaisses broignes que por-

taient les chevaliers de l'époque.

Telle qu'elle se présente à nous,

cette superbe épée suffit à témoi-

gner de la maîtrise de l'armurier

qui l'a conçue et exécutée. Après

neuf ou dix siècles d'existence,

elle vient démontrer que les four-

bisseurs de cette époque n'ont pas

été surpassés par ceux du moyen

âge et de la Renaissance, tout au

moins pour la manière de donner

à l'arme son caractère de grandeur et de simpli-

cité tout à la fois.

Le Musée de la Porte de Hal possède une épée

de la même époque, provenant également des

fouilles pratiquées à Termonde, en 1898. Nous

nous proposons d'en donner ici une monographie,

comme suite à l'article qu'on vient de lire. Mais on

reconnaîtra qn'il convenait d'abord — atout sei-

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

CUCHÉ PRÊTÉ PAR LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES.

pommeau est constitué par deux parties superpo-

sées entre lesquelles est cachée la rivure de la soie.

Ces deux morceaux, la base et la partie lobée, sont

ensuite réunis par des rivets dont on aperçoit la

présence à la tranche du pommeau, des deux côtés

de la fusée.

Quant à la fusée, qui, sans nul doute, devait

être en bois peut-être recouvert de cuir ou d'un Al

de métal enroulé, le temps s'est

chargé de la faire disparaître.

Rien d'étonnant, d'ailleurs, après

neuf ou dix siècles d'existence !

Mais, par une heureuse circon-

stance, il nous est permis d'en

reconstituer, par la pensée, sinon

les détails, du moins la forme exté-

rieure. En effet, on aperçoit

encore, et cela fort distinctement,

sur la tranche supérieure de la

garde et sur.la tranche formant la

base du pommeau, les traces en

forme d'ellipses, laissées par la

jonction du pommeau.

La lame, d'une longueur de

0^785, est à deux tranchants se

rapprochant insensiblement l'un

de l'autre vers la pointe. Les plans

déclives qui en forment les tran-

chants sont séparés par une canne-

lure médiane, ou gouttière. La

pointe n'est pas yg7<3z7/g',<?, c'est-à-

dire qu'elle n'est point formée par

la rencontre de deux arcs de cercle

à la façon dont seront constituées

plus tard les ogives à lancette. Au

contraire, la pointe, très adoucie,

indique clairement que l'arme que

nous étudions est une épée de

taille et non d'estoc.

On remarquera les dimensions

respectables de la soie, d'ailleurs

en rapport avec la largeur impo-

sante de la lame, qui était desti-

née à asséner de formidables coups

sur les épaisses broignes que por-

taient les chevaliers de l'époque.

Telle qu'elle se présente à nous,

cette superbe épée suffit à témoi-

gner de la maîtrise de l'armurier

qui l'a conçue et exécutée. Après

neuf ou dix siècles d'existence,

elle vient démontrer que les four-

bisseurs de cette époque n'ont pas

été surpassés par ceux du moyen

âge et de la Renaissance, tout au

moins pour la manière de donner

à l'arme son caractère de grandeur et de simpli-

cité tout à la fois.

Le Musée de la Porte de Hal possède une épée

de la même époque, provenant également des

fouilles pratiquées à Termonde, en 1898. Nous

nous proposons d'en donner ici une monographie,

comme suite à l'article qu'on vient de lire. Mais on

reconnaîtra qn'il convenait d'abord — atout sei-