Meißener Porzellan.

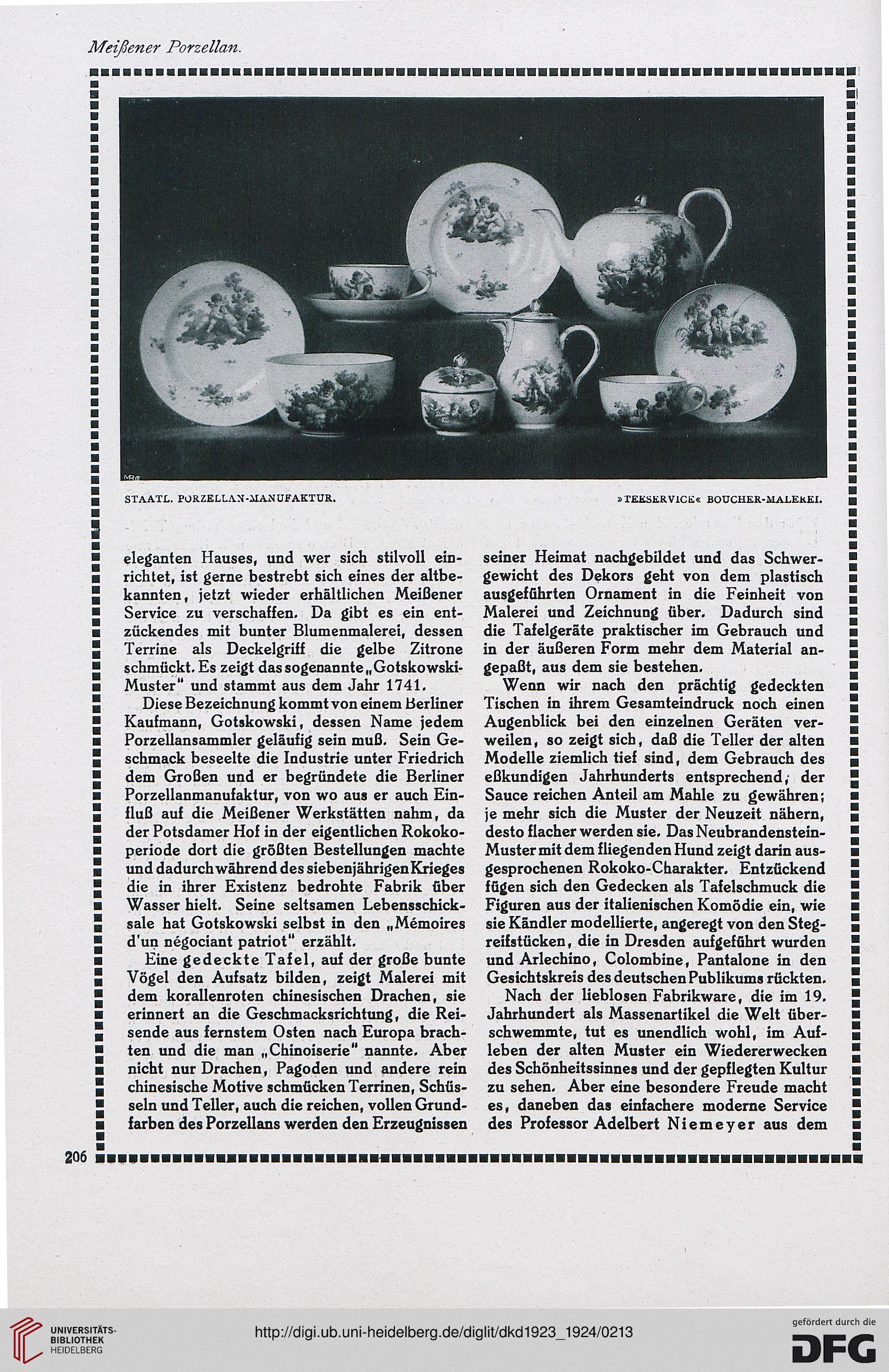

STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR. »TEKSERVlCü« BOUCHER-MALEREI.

eleganten Hauses, und wer sich stilvoll ein-

richtet, ist gerne bestrebt sich eines der altbe-

kannten, jetzt wieder erhältlichen Meißener

Service zu verschaffen. Da gibt es ein ent-

zückendes mit bunter Blumenmalerei, dessen

Terrine als Deckelgriff die gelbe Zitrone

schmückt. Es zeigt das sogenannte „Gotskowski-

Muster" und stammt aus dem Jahr 1741.

Diese Bezeichnung kommt von einem Berliner

Kaufmann, Gotskowski, dessen Name jedem

Porzellansammler geläufig sein muß. Sein Ge-

schmack beseelte die Industrie unter Friedrich

dem Großen und er begründete die Berliner

Porzellanmanufaktur, von wo aus er auch Ein-

fluß auf die Meißener Werkstätten nahm, da

der Potsdamer Hof in der eigentlichen Rokoko-

periode dort die größten Bestellungen machte

und dadurchwährend des siebenjährigen Krieges

die in ihrer Existenz bedrohte Fabrik über

Wasser hielt. Seine seltsamen Lebensschick-

sale hat Gotskowski selbst in den „Memoires

d'un negociant patriot" erzählt.

Eine gedeckte Tafel, auf der große bunte

Vögel den Aufsatz bilden, zeigt Malerei mit

dem korallenroten chinesischen Drachen, sie

erinnert an die Geschmacksrichtung, die Rei-

sende aus fernstem Osten nach Europa brach-

ten und die man „Chinoiserie" nannte. Aber

nicht nur Drachen, Pagoden und andere rein

chinesische Motive schmücken Terrinen, Schüs-

seln und Teller, auch die reichen, vollen Grund-

farben des Porzellans werden den Erzeugnissen

seiner Heimat nachgebildet und das Schwer-

gewicht des Dekors geht von dem plastisch

ausgeführten Ornament in die Feinheit von

Malerei und Zeichnung über. Dadurch sind

die Tafelgeräte praktischer im Gebrauch und

in der äußeren Form mehr dem Material an-

gepaßt, aus dem sie bestehen.

Wenn wir nach den prächtig gedeckten

Tischen in ihrem Gesamteindruck noch einen

Augenblick bei den einzelnen Geräten ver-

weilen , so zeigt sich, daß die Teller der alten

Modelle ziemlich tief sind, dem Gebrauch des

eßkundigen Jahrhunderts entsprechend, der

Sauce reichen Anteil am Mahle zu gewähren;

je mehr sich die Muster der Neuzeit nähern,

desto flacher werden sie. Das Neubrandenstein-

Muster mit dem fliegenden Hund zeigt darin aus-

gesprochenen Rokoko-Charakter. Entzückend

fügen sich den Gedecken als Tafelschmuck die

Figuren aus der italienischen Komödie ein, wie

sie Kändler modellierte, angeregt von den Steg-

reifstücken, die in Dresden aufgeführt wurden

und Arlechino, Colombine, Pantalone in den

Gesichtskreis des deutschen Publikums rückten.

Nach der lieblosen Fabrikware, die im 19.

Jahrhundert als Massenartikel die Welt über-

schwemmte, tut es unendlich wohl, im Auf-

leben der alten Muster ein Wiedererwecken

des Schönheitssinnes und der gepflegten Kultur

zu sehen. Aber eine besondere Freude macht

es, daneben das einfachere moderne Service

des Professor Adelbert Niemeyer aus dem

206

STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR. »TEKSERVlCü« BOUCHER-MALEREI.

eleganten Hauses, und wer sich stilvoll ein-

richtet, ist gerne bestrebt sich eines der altbe-

kannten, jetzt wieder erhältlichen Meißener

Service zu verschaffen. Da gibt es ein ent-

zückendes mit bunter Blumenmalerei, dessen

Terrine als Deckelgriff die gelbe Zitrone

schmückt. Es zeigt das sogenannte „Gotskowski-

Muster" und stammt aus dem Jahr 1741.

Diese Bezeichnung kommt von einem Berliner

Kaufmann, Gotskowski, dessen Name jedem

Porzellansammler geläufig sein muß. Sein Ge-

schmack beseelte die Industrie unter Friedrich

dem Großen und er begründete die Berliner

Porzellanmanufaktur, von wo aus er auch Ein-

fluß auf die Meißener Werkstätten nahm, da

der Potsdamer Hof in der eigentlichen Rokoko-

periode dort die größten Bestellungen machte

und dadurchwährend des siebenjährigen Krieges

die in ihrer Existenz bedrohte Fabrik über

Wasser hielt. Seine seltsamen Lebensschick-

sale hat Gotskowski selbst in den „Memoires

d'un negociant patriot" erzählt.

Eine gedeckte Tafel, auf der große bunte

Vögel den Aufsatz bilden, zeigt Malerei mit

dem korallenroten chinesischen Drachen, sie

erinnert an die Geschmacksrichtung, die Rei-

sende aus fernstem Osten nach Europa brach-

ten und die man „Chinoiserie" nannte. Aber

nicht nur Drachen, Pagoden und andere rein

chinesische Motive schmücken Terrinen, Schüs-

seln und Teller, auch die reichen, vollen Grund-

farben des Porzellans werden den Erzeugnissen

seiner Heimat nachgebildet und das Schwer-

gewicht des Dekors geht von dem plastisch

ausgeführten Ornament in die Feinheit von

Malerei und Zeichnung über. Dadurch sind

die Tafelgeräte praktischer im Gebrauch und

in der äußeren Form mehr dem Material an-

gepaßt, aus dem sie bestehen.

Wenn wir nach den prächtig gedeckten

Tischen in ihrem Gesamteindruck noch einen

Augenblick bei den einzelnen Geräten ver-

weilen , so zeigt sich, daß die Teller der alten

Modelle ziemlich tief sind, dem Gebrauch des

eßkundigen Jahrhunderts entsprechend, der

Sauce reichen Anteil am Mahle zu gewähren;

je mehr sich die Muster der Neuzeit nähern,

desto flacher werden sie. Das Neubrandenstein-

Muster mit dem fliegenden Hund zeigt darin aus-

gesprochenen Rokoko-Charakter. Entzückend

fügen sich den Gedecken als Tafelschmuck die

Figuren aus der italienischen Komödie ein, wie

sie Kändler modellierte, angeregt von den Steg-

reifstücken, die in Dresden aufgeführt wurden

und Arlechino, Colombine, Pantalone in den

Gesichtskreis des deutschen Publikums rückten.

Nach der lieblosen Fabrikware, die im 19.

Jahrhundert als Massenartikel die Welt über-

schwemmte, tut es unendlich wohl, im Auf-

leben der alten Muster ein Wiedererwecken

des Schönheitssinnes und der gepflegten Kultur

zu sehen. Aber eine besondere Freude macht

es, daneben das einfachere moderne Service

des Professor Adelbert Niemeyer aus dem

206