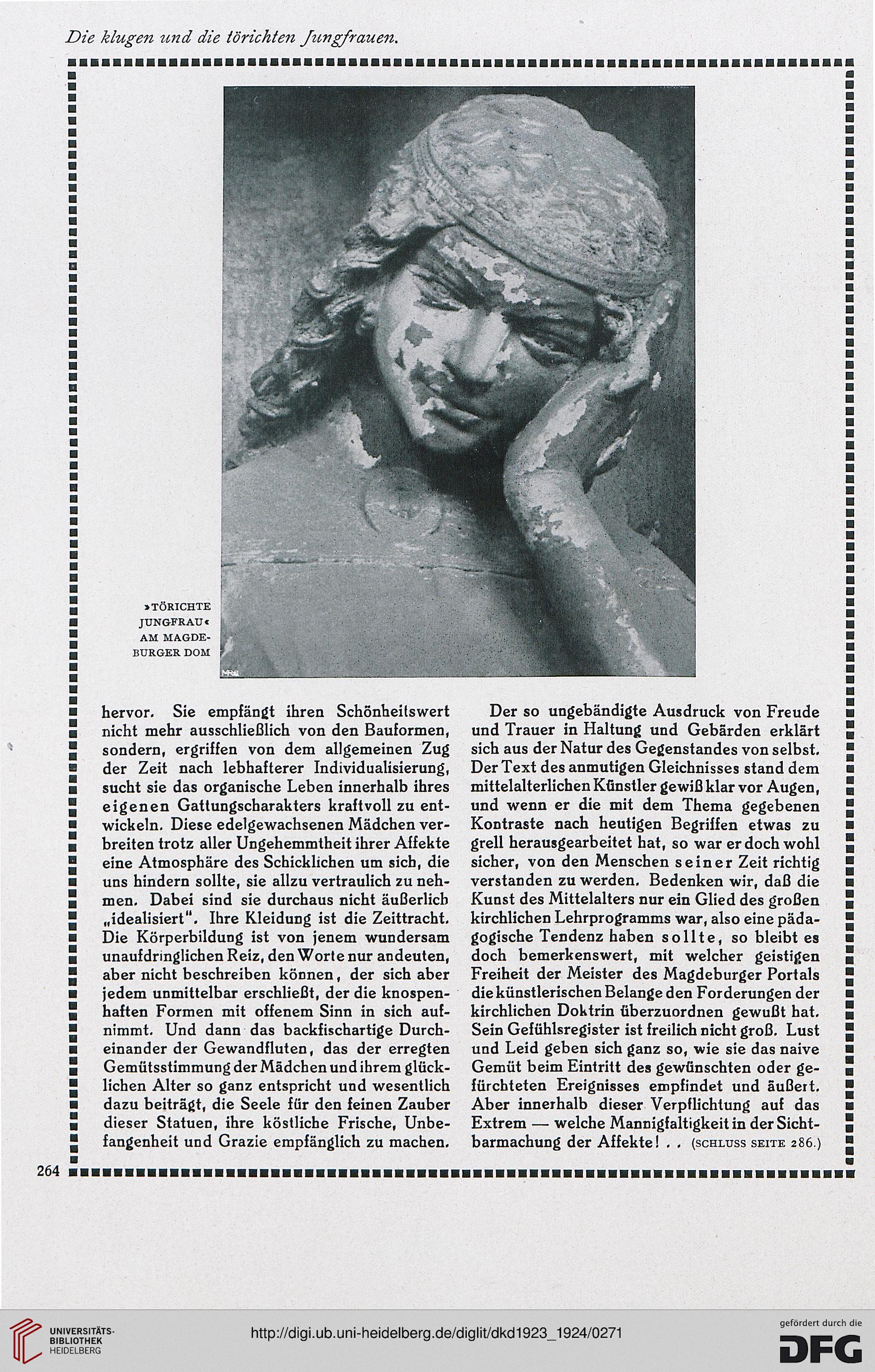

Die klugen und die törichten Jungfrauen.

am magde-

burger dom

hervor. Sie empfängt ihren Schönheitswert

nicht mehr ausschließlich von den Bauformen,

sondern, ergriffen von dem allgemeinen Zug

der Zeit nach lebhafterer Individualisierung,

sucht sie das organische Leben innerhalb ihres

eigenen Gattungscharakters kraftvoll zu ent-

wickeln. Diese edelgewachsenen Mädchen ver-

breiten trotz aller Ungehemmtheit ihrer Affekte

eine Atmosphäre des Schicklichen um sich, die

uns hindern sollte, sie allzu vertraulich zu neh-

men. Dabei sind sie durchaus nicht äußerlich

„idealisiert". Ihre Kleidung ist die Zeittracht.

Die Körperbildung ist von jenem wundersam

unaufdringlichen Reiz, den Worte nur andeuten,

aber nicht beschreiben können, der sich aber

jedem unmittelbar erschließt, der die knospen-

haften Formen mit offenem Sinn in sich auf-

nimmt. Und dann das backfischartige Durch-

einander der Gewandfluten, das der erregten

Gemütsstimmung der Mädchen und ihrem glück-

lichen Alter so ganz entspricht und wesentlich

dazu beiträgt, die Seele für den feinen Zauber

dieser Statuen, ihre köstliche Frische, Unbe-

fangenheit und Grazie empfänglich zu machen.

Der so ungebändigte Ausdruck von Freude

und Trauer in Haltung und Gebärden erklärt

sich aus der Natur des Gegenstandes von selbst.

Der Text des anmutigen Gleichnisses stand dem

mittelalterlichen Künstler gewiß klar vor Augen,

und wenn er die mit dem Thema gegebenen

Kontraste nach heutigen Begriffen etwas zu

grell herausgearbeitet hat, so war er doch wohl

sicher, von den Menschen seiner Zeit richtig

verstanden zu werden. Bedenken wir, daß die

Kunst des Mittelalters nur ein Glied des großen

kirchlichen Lehrprogramms war, also eine päda-

gogische Tendenz haben sollte, so bleibt es

doch bemerkenswert, mit welcher geistigen

Freiheit der Meister des Magdeburger Portals

die künstlerischen Belange den Forderungen der

kirchlichen Doktrin überzuordnen gewußt hat.

Sein Gefühlsregister ist freilich nicht groß. Lust

und Leid geben sich ganz so, wie sie das naive

Gemüt beim Eintritt des gewünschten oder ge-

fürchteten Ereignisses empfindet und äußert.

Aber innerhalb dieser Verpflichtung auf das

Extrem —• welche Mannigfaltigkeit in der Sicht-

barmachung der Affekte! . . (schluss seite 286.)

am magde-

burger dom

hervor. Sie empfängt ihren Schönheitswert

nicht mehr ausschließlich von den Bauformen,

sondern, ergriffen von dem allgemeinen Zug

der Zeit nach lebhafterer Individualisierung,

sucht sie das organische Leben innerhalb ihres

eigenen Gattungscharakters kraftvoll zu ent-

wickeln. Diese edelgewachsenen Mädchen ver-

breiten trotz aller Ungehemmtheit ihrer Affekte

eine Atmosphäre des Schicklichen um sich, die

uns hindern sollte, sie allzu vertraulich zu neh-

men. Dabei sind sie durchaus nicht äußerlich

„idealisiert". Ihre Kleidung ist die Zeittracht.

Die Körperbildung ist von jenem wundersam

unaufdringlichen Reiz, den Worte nur andeuten,

aber nicht beschreiben können, der sich aber

jedem unmittelbar erschließt, der die knospen-

haften Formen mit offenem Sinn in sich auf-

nimmt. Und dann das backfischartige Durch-

einander der Gewandfluten, das der erregten

Gemütsstimmung der Mädchen und ihrem glück-

lichen Alter so ganz entspricht und wesentlich

dazu beiträgt, die Seele für den feinen Zauber

dieser Statuen, ihre köstliche Frische, Unbe-

fangenheit und Grazie empfänglich zu machen.

Der so ungebändigte Ausdruck von Freude

und Trauer in Haltung und Gebärden erklärt

sich aus der Natur des Gegenstandes von selbst.

Der Text des anmutigen Gleichnisses stand dem

mittelalterlichen Künstler gewiß klar vor Augen,

und wenn er die mit dem Thema gegebenen

Kontraste nach heutigen Begriffen etwas zu

grell herausgearbeitet hat, so war er doch wohl

sicher, von den Menschen seiner Zeit richtig

verstanden zu werden. Bedenken wir, daß die

Kunst des Mittelalters nur ein Glied des großen

kirchlichen Lehrprogramms war, also eine päda-

gogische Tendenz haben sollte, so bleibt es

doch bemerkenswert, mit welcher geistigen

Freiheit der Meister des Magdeburger Portals

die künstlerischen Belange den Forderungen der

kirchlichen Doktrin überzuordnen gewußt hat.

Sein Gefühlsregister ist freilich nicht groß. Lust

und Leid geben sich ganz so, wie sie das naive

Gemüt beim Eintritt des gewünschten oder ge-

fürchteten Ereignisses empfindet und äußert.

Aber innerhalb dieser Verpflichtung auf das

Extrem —• welche Mannigfaltigkeit in der Sicht-

barmachung der Affekte! . . (schluss seite 286.)