Einführung

Siedlungsformen

Siedlung und Landschaft

Aufgrund siedlungsgeschichtlicher und naturräumlicher Bedingungen

häufen sich im Untertaunus besonders die -£>ac/z-Siedlungen (auch -born-

und springen-Orte). Sie werden zahlenmäßig gefolgt von den rod/roth-

Orten besonders im Westen um Heidenrod. Hier hinterließ die Bewei-

dung ausgedehnter Rodungsflächen die als Kemeler Heide bekannte (heu-

te zum Teil wieder aufgeforstete) offene Landschaft, deren Bezeichnung

in den neuen Gemeindenamen übernommen wurde.

Die ebenfalls häufigen -hahn/hain-Oxte ziehen sich in Ost-West-Richtung

entlang der Taunushöhe, nach Westen übergehend zu -scheid/schied-Qx-

ten. Beide Namensbestandteile weisen auf bewaldete Höhen hin, wobei

die Bedeutungsvariation von /zag-Gehege, /zam-Wald zu Tza/zn-Höhe, bei

scheid von Grenze über Wasserscheide, (Höhen-)Rücken bis wiederum

zu Wald reicht, oft in Verbindung mit einer Baumart (Espenschied, Lind-

schied) und damit den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Topo-

graphie und Vegetation wiedergibt.

Die -stein und -eck-Orte des Gebietes (Geroldstein, Hohenstein, Idstein,

Wallrabenstein; Adolfseck, Haneck) beziehen sich durchweg auf Burg-

gründungen an exponierten Stellen, nämlich auf über Bachtäler ragenden

Felsspornen (siehe auch S. 39 Burgen). Weitere vermutlich ehemals burg-

ähnlich befestigte Sitze (in Neuhof, Flurname Burg-, Wehen, Schloss-,

vielleicht Laufenselden, Steinernes Haus) waren von ihrer topographi-

schen Situation her nicht vergleichbar, nahmen eine andere Entwicklung

und schlugen sich daher nicht gleichermaßen im Ortsnamen nieder. Aus

dieser historischen Dimension ergibt sich - z. B. bei Taunusstein, das nie

eine Spornburg besaß - die Fragwürdigkeit „künstlich” gewählter Namen

für die Großgemeinden.

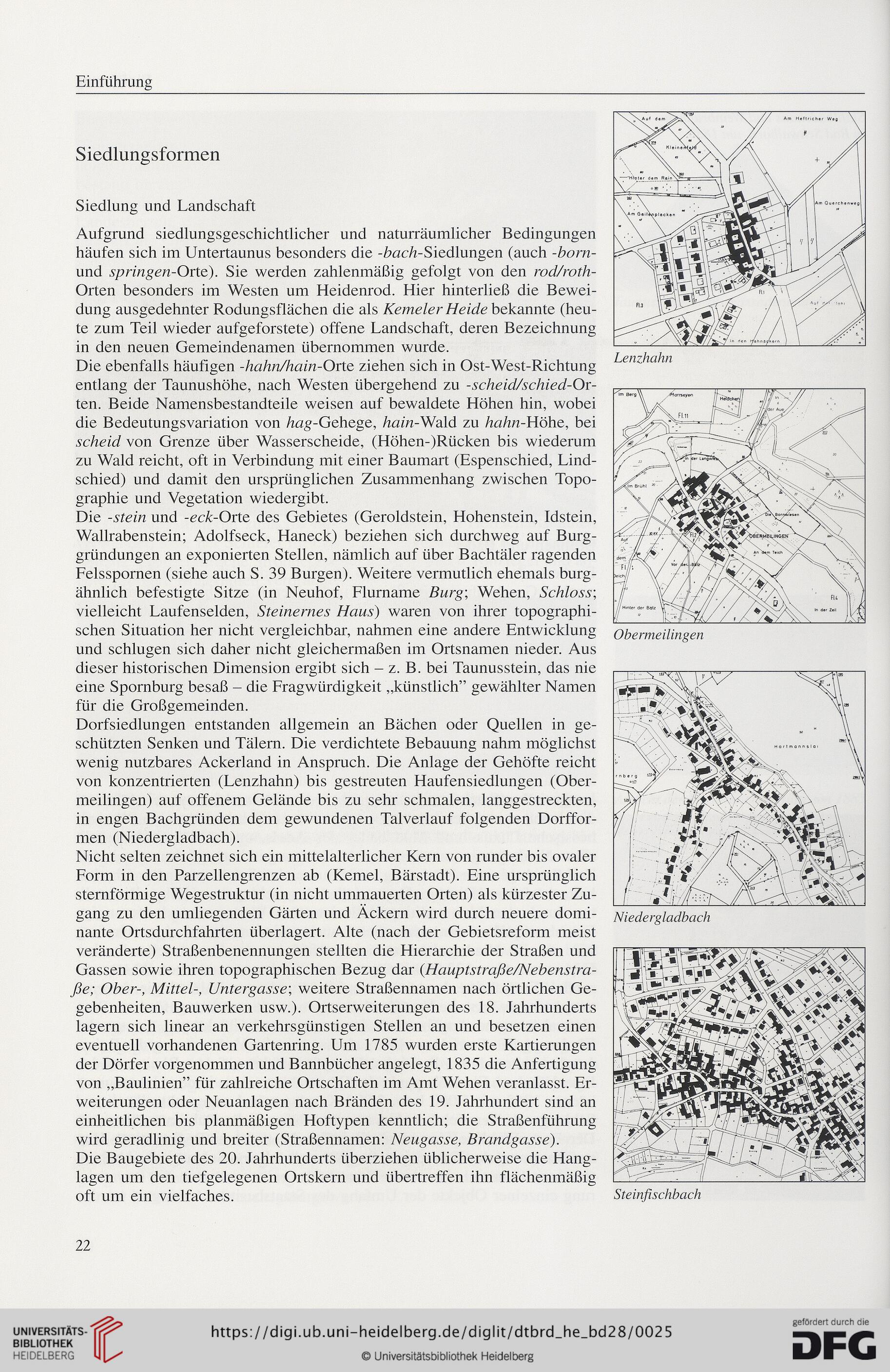

Dorfsiedlungen entstanden allgemein an Bächen oder Quellen in ge-

schützten Senken und Tälern. Die verdichtete Bebauung nahm möglichst

wenig nutzbares Ackerland in Anspruch. Die Anlage der Gehöfte reicht

von konzentrierten (Lenzhahn) bis gestreuten Haufensiedlungen (Ober-

meitingen) auf offenem Gelände bis zu sehr schmalen, langgestreckten,

in engen Bachgründen dem gewundenen Tal verlauf folgenden Dorffor-

men (Niedergladbach).

Nicht selten zeichnet sich ein mittelalterlicher Kern von runder bis ovaler

Form in den Parzellengrenzen ab (Kemel, Bärstadt). Eine ursprünglich

sternförmige Wegestruktur (in nicht ummauerten Orten) als kürzester Zu-

gang zu den umliegenden Gärten und Äckern wird durch neuere domi-

nante Ortsdurchfahrten überlagert. Alte (nach der Gebietsreform meist

veränderte) Straßenbenennungen stellten die Hierarchie der Straßen und

Gassen sowie ihren topographischen Bezug dar fiHauptstraße/Nebenstra-

ße; Ober-, Mittel-, Untergasse-, weitere Straßennamen nach örtlichen Ge-

gebenheiten, Bauwerken usw.). Ortserweiterungen des 18. Jahrhunderts

lagern sich linear an verkehrsgünstigen Stellen an und besetzen einen

eventuell vorhandenen Gartenring. Um 1785 wurden erste Kartierungen

der Dörfer vorgenommen und Bannbücher angelegt, 1835 die Anfertigung

von „Baulinien” für zahlreiche Ortschaften im Amt Wehen veranlasst. Er-

weiterungen oder Neuanlagen nach Bränden des 19. Jahrhundert sind an

einheitlichen bis planmäßigen Hoftypen kenntlich; die Straßenführung

wird geradlinig und breiter (Straßennamen: Neugasse, Brandgasse).

Die Baugebiete des 20. Jahrhunderts überziehen üblicherweise die Hang-

lagen um den tiefgelegenen Ortskern und übertreffen ihn flächenmäßig

oft um ein vielfaches.

Lenzhahn

Obermeitingen

Niedergladbach

Steinfischbach

22

Siedlungsformen

Siedlung und Landschaft

Aufgrund siedlungsgeschichtlicher und naturräumlicher Bedingungen

häufen sich im Untertaunus besonders die -£>ac/z-Siedlungen (auch -born-

und springen-Orte). Sie werden zahlenmäßig gefolgt von den rod/roth-

Orten besonders im Westen um Heidenrod. Hier hinterließ die Bewei-

dung ausgedehnter Rodungsflächen die als Kemeler Heide bekannte (heu-

te zum Teil wieder aufgeforstete) offene Landschaft, deren Bezeichnung

in den neuen Gemeindenamen übernommen wurde.

Die ebenfalls häufigen -hahn/hain-Oxte ziehen sich in Ost-West-Richtung

entlang der Taunushöhe, nach Westen übergehend zu -scheid/schied-Qx-

ten. Beide Namensbestandteile weisen auf bewaldete Höhen hin, wobei

die Bedeutungsvariation von /zag-Gehege, /zam-Wald zu Tza/zn-Höhe, bei

scheid von Grenze über Wasserscheide, (Höhen-)Rücken bis wiederum

zu Wald reicht, oft in Verbindung mit einer Baumart (Espenschied, Lind-

schied) und damit den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Topo-

graphie und Vegetation wiedergibt.

Die -stein und -eck-Orte des Gebietes (Geroldstein, Hohenstein, Idstein,

Wallrabenstein; Adolfseck, Haneck) beziehen sich durchweg auf Burg-

gründungen an exponierten Stellen, nämlich auf über Bachtäler ragenden

Felsspornen (siehe auch S. 39 Burgen). Weitere vermutlich ehemals burg-

ähnlich befestigte Sitze (in Neuhof, Flurname Burg-, Wehen, Schloss-,

vielleicht Laufenselden, Steinernes Haus) waren von ihrer topographi-

schen Situation her nicht vergleichbar, nahmen eine andere Entwicklung

und schlugen sich daher nicht gleichermaßen im Ortsnamen nieder. Aus

dieser historischen Dimension ergibt sich - z. B. bei Taunusstein, das nie

eine Spornburg besaß - die Fragwürdigkeit „künstlich” gewählter Namen

für die Großgemeinden.

Dorfsiedlungen entstanden allgemein an Bächen oder Quellen in ge-

schützten Senken und Tälern. Die verdichtete Bebauung nahm möglichst

wenig nutzbares Ackerland in Anspruch. Die Anlage der Gehöfte reicht

von konzentrierten (Lenzhahn) bis gestreuten Haufensiedlungen (Ober-

meitingen) auf offenem Gelände bis zu sehr schmalen, langgestreckten,

in engen Bachgründen dem gewundenen Tal verlauf folgenden Dorffor-

men (Niedergladbach).

Nicht selten zeichnet sich ein mittelalterlicher Kern von runder bis ovaler

Form in den Parzellengrenzen ab (Kemel, Bärstadt). Eine ursprünglich

sternförmige Wegestruktur (in nicht ummauerten Orten) als kürzester Zu-

gang zu den umliegenden Gärten und Äckern wird durch neuere domi-

nante Ortsdurchfahrten überlagert. Alte (nach der Gebietsreform meist

veränderte) Straßenbenennungen stellten die Hierarchie der Straßen und

Gassen sowie ihren topographischen Bezug dar fiHauptstraße/Nebenstra-

ße; Ober-, Mittel-, Untergasse-, weitere Straßennamen nach örtlichen Ge-

gebenheiten, Bauwerken usw.). Ortserweiterungen des 18. Jahrhunderts

lagern sich linear an verkehrsgünstigen Stellen an und besetzen einen

eventuell vorhandenen Gartenring. Um 1785 wurden erste Kartierungen

der Dörfer vorgenommen und Bannbücher angelegt, 1835 die Anfertigung

von „Baulinien” für zahlreiche Ortschaften im Amt Wehen veranlasst. Er-

weiterungen oder Neuanlagen nach Bränden des 19. Jahrhundert sind an

einheitlichen bis planmäßigen Hoftypen kenntlich; die Straßenführung

wird geradlinig und breiter (Straßennamen: Neugasse, Brandgasse).

Die Baugebiete des 20. Jahrhunderts überziehen üblicherweise die Hang-

lagen um den tiefgelegenen Ortskern und übertreffen ihn flächenmäßig

oft um ein vielfaches.

Lenzhahn

Obermeitingen

Niedergladbach

Steinfischbach

22