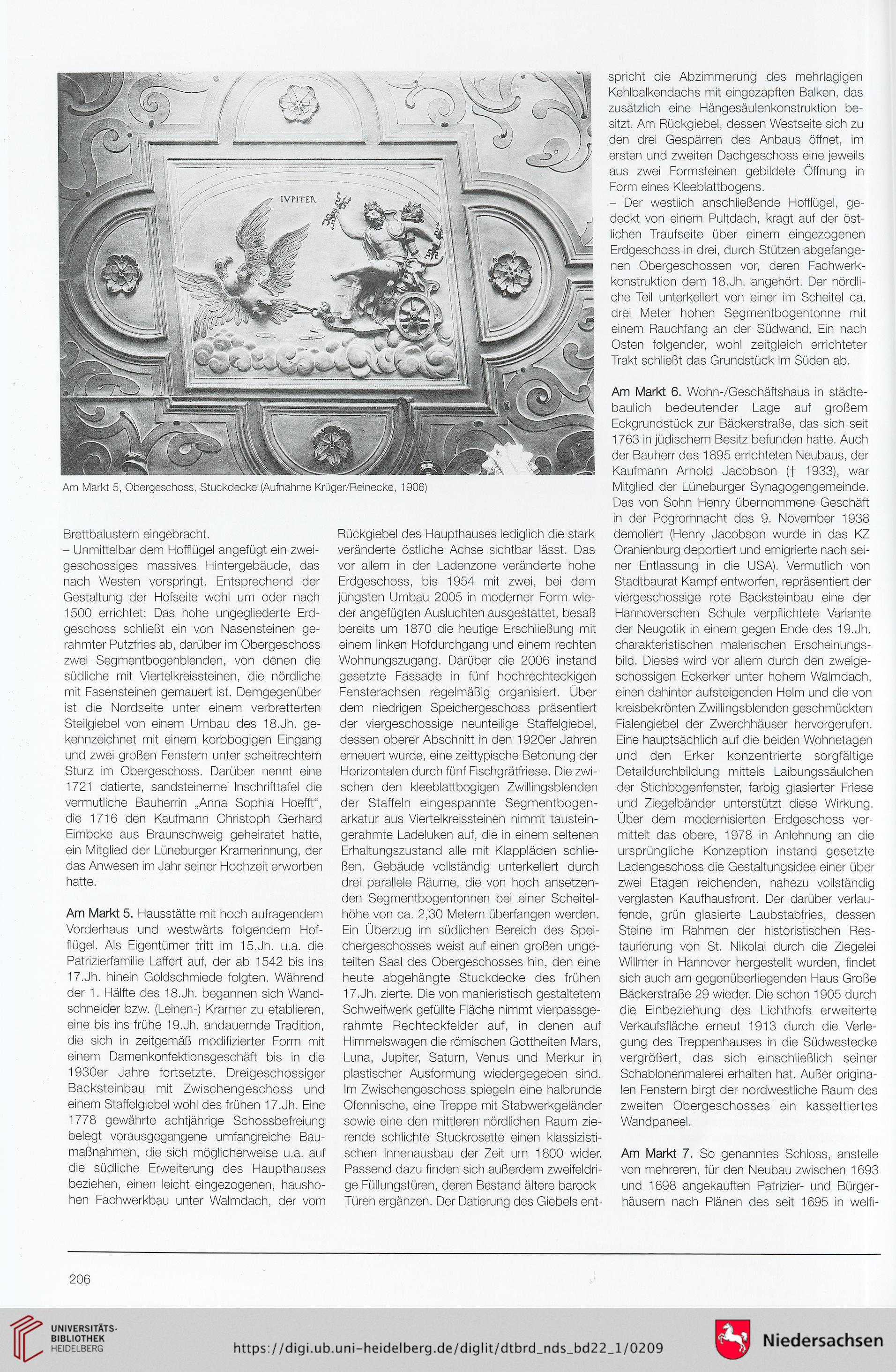

Am Markt 5, Obergeschoss, Stuckdecke (Aufnahme Krüger/Reinecke, 1906)

Brettbalustern eingebracht.

- Unmittelbar dem Hofflügel angefügt ein zwei-

geschossiges massives Hintergebäude, das

nach Westen vorspringt. Entsprechend der

Gestaltung der Hofseite wohl um oder nach

1500 errichtet: Das hohe ungegliederte Erd-

geschoss schließt ein von Nasensteinen ge-

rahmter Putzfries ab, darüber im Obergeschoss

zwei Segmentbogenblenden, von denen die

südliche mit Viertelkreissteinen, die nördliche

mit Fasensteinen gemauert ist. Demgegenüber

ist die Nordseite unter einem verbreiterten

Steilgiebel von einem Umbau des 18.Jh. ge-

kennzeichnet mit einem korbbogigen Eingang

und zwei großen Fenstern unter scheitrechtem

Sturz im Obergeschoss. Darüber nennt eine

1721 datierte, sandsteinerne' Inschrifttafel die

vermutliche Bauherrin „Anna Sophia Hoefft“,

die 1716 den Kaufmann Christoph Gerhard

Eimbcke aus Braunschweig geheiratet hatte,

ein Mitglied der Lüneburger Kramerinnung, der

das Anwesen im Jahr seiner Hochzeit erworben

hatte.

Am Markt 5. Hausstätte mit hoch aufragendem

Vorderhaus und westwärts folgendem Hof-

flügel. Als Eigentümer tritt im 15.Jh. u.a. die

Patrizierfamilie Laffert auf, der ab 1542 bis ins

17.Jh. hinein Goldschmiede folgten. Während

der 1. Hälfte des 18.Jh. begannen sich Wand-

schneider bzw. (Leinen-) Kramer zu etablieren,

eine bis ins frühe 19.Jh. andauernde Tradition,

die sich in zeitgemäß modifizierter Form mit

einem Damenkonfektionsgeschäft bis in die

1930er Jahre fortsetzte. Dreigeschossiger

Backsteinbau mit Zwischengeschoss und

einem Staffelgiebel wohl des frühen 17. Jh. Eine

1778 gewährte achtjährige Schossbefreiung

belegt vorausgegangene umfangreiche Bau-

maßnahmen, die sich möglicherweise u.a. auf

die südliche Erweiterung des Haupthauses

beziehen, einen leicht eingezogenen, hausho-

hen Fachwerkbau unter Walmdach, der vom

Rückgiebel des Haupthauses lediglich die stark

veränderte östliche Achse sichtbar lässt. Das

vor allem in der Ladenzone veränderte hohe

Erdgeschoss, bis 1954 mit zwei, bei dem

jüngsten Umbau 2005 in moderner Form wie-

der angefügten Ausluchten ausgestattet, besaß

bereits um 1870 die heutige Erschließung mit

einem linken Hofdurchgang und einem rechten

Wohnungszugang. Darüber die 2006 instand

gesetzte Fassade in fünf hochrechteckigen

Fensterachsen regelmäßig organisiert. Über

dem niedrigen Speichergeschoss präsentiert

der viergeschossige neunteilige Staffelgiebel,

dessen oberer Abschnitt in den 1920er Jahren

erneuert wurde, eine zeittypische Betonung der

Horizontalen durch fünf Fischgrätfriese. Die zwi-

schen den kleeblattbogigen Zwillingsblenden

der Staffeln eingespannte Segmentbogen-

arkatur aus Viertelkreissteinen nimmt taustein-

gerahmte Ladeluken auf, die in einem seltenen

Erhaltungszustand alle mit Klappläden schlie-

ßen. Gebäude vollständig unterkellert durch

drei parallele Räume, die von hoch ansetzen-

den Segmentbogentonnen bei einer Scheitel-

höhe von ca. 2,30 Metern überfangen werden.

Ein Überzug im südlichen Bereich des Spei-

chergeschosses weist auf einen großen unge-

teilten Saal des Obergeschosses hin, den eine

heute abgehängte Stuckdecke des frühen

17. Jh. zierte. Die von manieristisch gestaltetem

Schweifwerk gefüllte Fläche nimmt vierpassge-

rahmte Rechteckfelder auf, in denen auf

Himmelswagen die römischen Gottheiten Mars,

Luna, Jupiter, Saturn, Venus und Merkur in

plastischer Ausformung wiedergegeben sind.

Im Zwischengeschoss spiegeln eine halbrunde

Ofennische, eine Treppe mit Stabwerkgeländer

sowie eine den mittleren nördlichen Raum zie-

rende schlichte Stuckrosette einen klassizisti-

schen Innenausbau der Zeit um 1800 wider.

Passend dazu finden sich außerdem zweifeldri-

ge Füllungstüren, deren Bestand ältere barock

Türen ergänzen. Der Datierung des Giebels ent-

spricht die Abzimmerung des mehrlagigen

Kehlbalkendachs mit eingezapften Balken, das

zusätzlich eine Hängesäulenkonstruktion be-

sitzt. Am Rückgiebel, dessen Westseite sich zu

den drei Gespärren des Anbaus öffnet, im

ersten und zweiten Dachgeschoss eine jeweils

aus zwei Formsteinen gebildete Öffnung in

Form eines Kleeblattbogens.

- Der westlich anschließende Hofflügel, ge-

deckt von einem Pultdach, kragt auf der öst-

lichen Traufseite über einem eingezogenen

Erdgeschoss in drei, durch Stützen abgefange-

nen Obergeschossen vor, deren Fachwerk-

konstruktion dem 18.Jh. angehört. Der nördli-

che Teil unterkellert von einer im Scheitel ca.

drei Meter hohen Segmentbogentonne mit

einem Rauchfang an der Südwand. Ein nach

Osten folgender, wohl zeitgleich errichteter

Trakt schließt das Grundstück im Süden ab.

Am Markt 6. Wohn-/Geschäftshaus in städte-

baulich bedeutender Lage auf großem

Eckgrundstück zur Bäckerstraße, das sich seit

1763 in jüdischem Besitz befunden hatte. Auch

der Bauherr des 1895 errichteten Neubaus, der

Kaufmann Arnold Jacobson (t 1933), war

Mitglied der Lüneburger Synagogengemeinde.

Das von Sohn Henry übernommene Geschäft

in der Pogromnacht des 9. November 1938

demoliert (Henry Jacobson wurde in das KZ

Oranienburg deportiert und emigrierte nach sei-

ner Entlassung in die USA). Vermutlich von

Stadtbaurat Kampf entworfen, repräsentiert der

viergeschossige rote Backsteinbau eine der

Hannoverschen Schule verpflichtete Variante

der Neugotik in einem gegen Ende des 19.Jh.

charakteristischen malerischen Erscheinungs-

bild. Dieses wird vor allem durch den zweige-

schossigen Eckerker unter hohem Walmdach,

einen dahinter aufsteigenden Helm und die von

kreisbekrönten Zwillingsblenden geschmückten

Fialengiebel der Zwerchhäuser hervorgerufen.

Eine hauptsächlich auf die beiden Wohnetagen

und den Erker konzentrierte sorgfältige

Detaildurchbildung mittels Laibungssäulchen

der Stichbogenfenster, farbig glasierter Friese

und Ziegelbänder unterstützt diese Wirkung.

Über dem modernisierten Erdgeschoss ver-

mittelt das obere, 1978 in Anlehnung an die

ursprüngliche Konzeption instand gesetzte

Ladengeschoss die Gestaltungsidee einer über

zwei Etagen reichenden, nahezu vollständig

verglasten Kaufhausfront. Der darüber verlau-

fende, grün glasierte Laubstabfries, dessen

Steine im Rahmen der historistischen Res-

taurierung von St. Nikolai durch die Ziegelei

Willmer in Hannover hergestellt wurden, findet

sich auch am gegenüberliegenden Haus Große

Bäckerstraße 29 wieder. Die schon 1905 durch

die Einbeziehung des Lichthofs erweiterte

Verkaufsfläche erneut 1913 durch die Verle-

gung des Treppenhauses in die Südwestecke

vergrößert, das sich einschließlich seiner

Schablonenmalerei erhalten hat. Außer origina-

len Fenstern birgt der nordwestliche Raum des

zweiten Obergeschosses ein kassettiertes

Wandpaneel.

Am Markt 7. So genanntes Schloss, anstelle

von mehreren, für den Neubau zwischen 1693

und 1698 angekauften Patrizier- und Bürger-

häusern nach Plänen des seit 1695 in welfi-

206