Bei der St. Johanniskirche 1, ev. Kirche St. Johannis, südwestlicher

Mittelschiffpfeiler, Epitaph (Aufnahme H. Fenchel)

(A'Kxwrrv:: m?.arr wccfiiv; «fljjKj

OyjBAXiX.'.! I'MMIS r.T . ILLA 5£»fR Aß Ad ■'X

- - T-RO.'.T.RVIT Cl.AKI NöMfM HA’BE.KX CiVCl'.l. JT1

~ RT.CNA McAE. ymO!®8> £i '?A i’R<5BA'/lT.lm

ifSi w» oßfc'x :-ko sancta r:;.£i.i? i. xcr.iffAi;;. | ,y

• ‘i : -A •-JirULI' LAR.’■» ?C l'-4

• ifl CJnrWr.llU7IXC0NS£T.RAr A?.r.b\ JV/L. ■: 1

J 'D'/ .i os christo toiiENs® djcavitssem i I

« ."Ei' 71". ;■> i-? A . . ■ I.

' -I IX oy: iT'-yi'f CL ARIS SiiIARGRH!. KaCTS.

fxJJA (.:.'/l POT'/IT CHRISTI JM AMOR:'. MORI. I

7Ä2TAR1 L'/DICH 0877 A.'I.IO r/l:!. . I

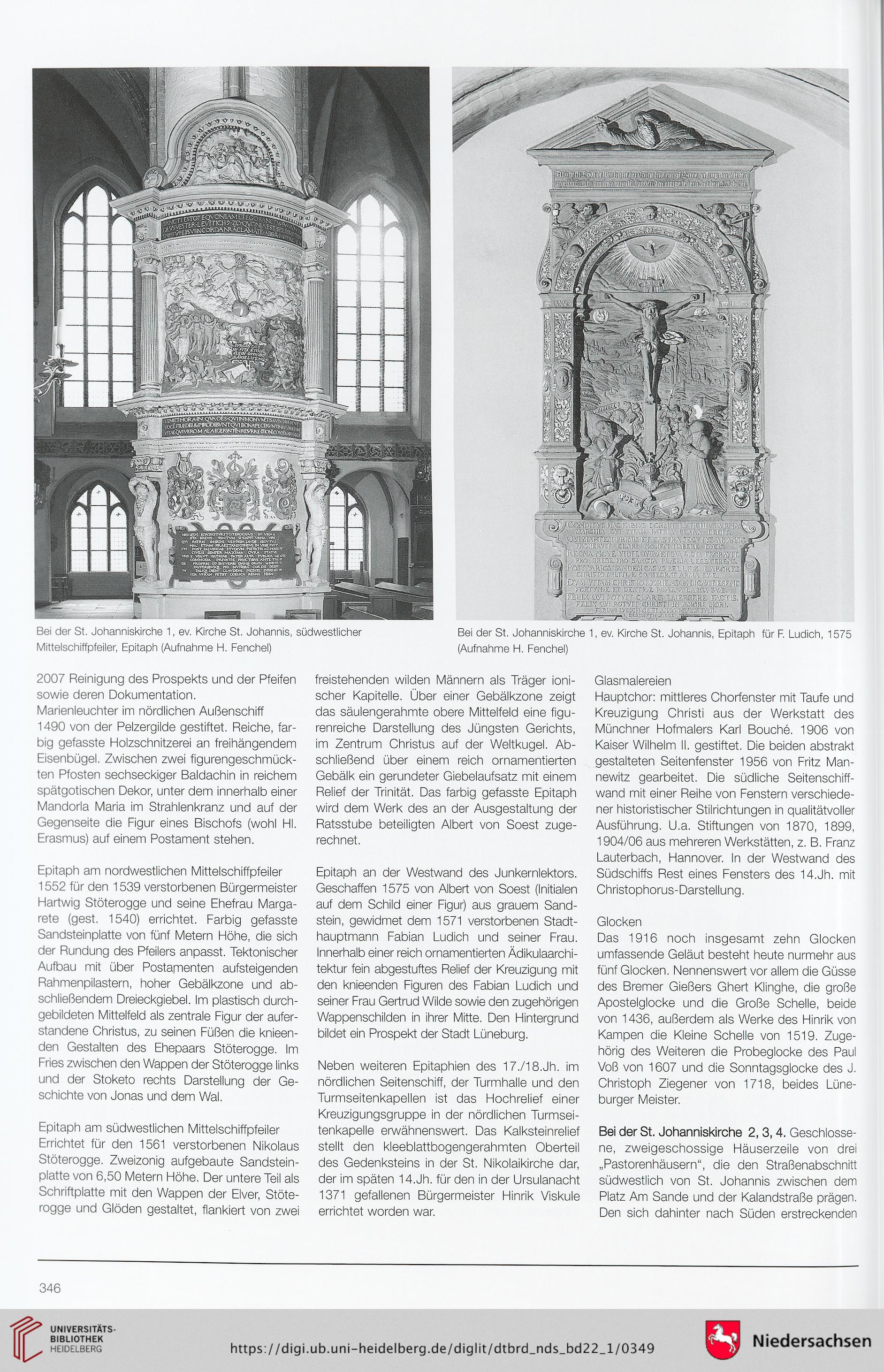

Bei der St. Johanniskirche 1, ev. Kirche St. Johannis, Epitaph für F. Ludich, 1575

(Aufnahme H. Fenchel)

2007 Reinigung des Prospekts und der Pfeifen

sowie deren Dokumentation.

Marienleuchter im nördlichen Außenschiff

1490 von der Pelzergilde gestiftet. Reiche, far-

big gefasste Holzschnitzerei an freihängendem

Eisenbügel. Zwischen zwei figurengeschmück-

ten Pfosten sechseckiger Baldachin in reichem

spätgotischen Dekor, unter dem innerhalb einer

Mandorla Maria im Strahlenkranz und auf der

Gegenseite die Figur eines Bischofs (wohl Hl.

Erasmus) auf einem Postament stehen.

Epitaph am nordwestlichen Mittelschiffpfeiler

1552 für den 1539 verstorbenen Bürgermeister

Hartwig Stöterogge und seine Ehefrau Marga-

rete (gest. 1540) errichtet. Farbig gefasste

Sandsteinplatte von fünf Metern Höhe, die sich

der Rundung des Pfeilers anpasst. Tektonischer

Aufbau mit über Postamenten aufsteigenden

Rahmenpilastern, hoher Gebälkzone und ab-

schließendem Dreieckgiebel. Im plastisch durch-

gebildeten Mittelfeld als zentrale Figur der aufer-

standene Christus, zu seinen Füßen die knieen-

den Gestalten des Ehepaars Stöterogge. Im

Fries zwischen den Wappen der Stöterogge links

und der Stoketo rechts Darstellung der Ge-

schichte von Jonas und dem Wal.

Epitaph am südwestlichen Mittelschiffpfeiler

Errichtet für den 1561 verstorbenen Nikolaus

Stöterogge. Zweizonig aufgebaute Sandstein-

platte von 6,50 Metern Höhe. Der untere Teil als

Schriftplatte mit den Wappen der Elver, Stöte-

rogge und Glöden gestaltet, flankiert von zwei

freistehenden wilden Männern als Träger ioni-

scher Kapitelle. Über einer Gebälkzone zeigt

das säulengerahmte obere Mittelfeld eine figu-

renreiche Darstellung des Jüngsten Gerichts,

im Zentrum Christus auf der Weltkugel. Ab-

schließend über einem reich ornamentierten

Gebälk ein gerundeter Giebelaufsatz mit einem

Relief der Trinität. Das farbig gefasste Epitaph

wird dem Werk des an der Ausgestaltung der

Ratsstube beteiligten Albert von Soest zuge-

rechnet.

Epitaph an der Westwand des Junkernlektors.

Geschaffen 1575 von Albert von Soest (Initialen

auf dem Schild einer Figur) aus grauem Sand-

stein, gewidmet dem 1571 verstorbenen Stadt-

hauptmann Fabian Ludich und seiner Frau,

innerhalb einer reich ornamentierten Ädikulaarchi-

tektur fein abgestuftes Relief der Kreuzigung mit

den knieenden Figuren des Fabian Ludich und

seiner Frau Gertrud Wilde sowie den zugehörigen

Wappenschilden in ihrer Mitte. Den Hintergrund

bildet ein Prospekt der Stadt Lüneburg.

Neben weiteren Epitaphien des 17./18.Jh. im

nördlichen Seitenschiff, der Turmhalle und den

Turmseitenkapellen ist das Hochrelief einer

Kreuzigungsgruppe in der nördlichen Turmsei-

tenkapelle erwähnenswert. Das Kalksteinrelief

stellt den kleeblattbogengerahmten Oberteil

des Gedenksteins in der St. Nikolaikirche dar,

der im späten 14.Jh. für den in der Ursulanacht

1371 gefallenen Bürgermeister Hinrik Viskule

errichtet worden war.

Glasmalereien

Hauptchor: mittleres Chorfenster mit Taufe und

Kreuzigung Christi aus der Werkstatt des

Münchner Hofmalers Karl Bouche. 1906 von

Kaiser Wilhelm II. gestiftet. Die beiden abstrakt

gestalteten Seitenfenster 1956 von Fritz Man-

newitz gearbeitet. Die südliche Seitenschiff-

wand mit einer Reihe von Fenstern verschiede-

ner historistischer Stilrichtungen in qualitätvoller

Ausführung. U.a. Stiftungen von 1870, 1899,

1904/06 aus mehreren Werkstätten, z. B. Franz

Lauterbach, Hannover. In der Westwand des

Südschiffs Rest eines Fensters des 14.Jh. mit

Christophorus-Darstellung.

Glocken

Das 1916 noch insgesamt zehn Glocken

umfassende Geläut besteht heute nurmehr aus

fünf Glocken. Nennenswert vor allem die Güsse

des Bremer Gießers Ghert Klinghe, die große

Apostelglocke und die Große Schelle, beide

von 1436, außerdem als Werke des Hinrik von

Kämpen die Kleine Schelle von 1519. Zuge-

hörig des Weiteren die Probeglocke des Paul

Voß von 1607 und die Sonntagsglocke des J.

Christoph Ziegener von 1718, beides Lüne-

burger Meister.

Bei der St. Johanniskirche 2, 3, 4. Geschlosse-

ne, zweigeschossige Häuserzeile von drei

„Pastorenhäusern“, die den Straßenabschnitt

südwestlich von St. Johannis zwischen dem

Platz Am Sande und der Kalandstraße prägen.

Den sich dahinter nach Süden erstreckenden

346